精選版 日本国語大辞典 「エレキテル」の意味・読み・例文・類語

エレキテル

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「エレキテル」の意味・わかりやすい解説

エレキテル

えれきてる

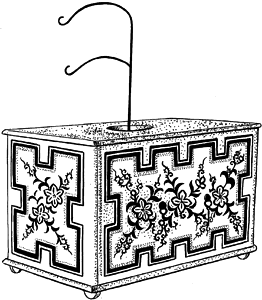

摩擦起電器のこと、また電気の意味。オランダ語のelectriciteitの略訛(りゃっか)したもの。エレキテルの歴史的叙述で知られる『厚生新編』(1811~1839)には越列吉低力的乙多(エレキテリテイト)とある。『燈下雜記』(1813~1828)を著した町野傭次(まちののぶつぐ)はこのなかで『野礼幾的爾(エレキテル)全書』(堀口多 著・1814)を筆写、そこには、宝暦(ほうれき)(1751~1764)のころオランダ人が公儀に献上したとある。また1773年(安永2)長崎入港のオランダ船の積み荷明細書にそれがある。文献上の初出は後藤梨春(ごとうりしゅん)(1696―1771)の『紅毛談(オランダばなし)』であるが、森島中良(もりしまなから)(万象亭(まんぞうてい))は『紅毛雑話』(1787)で、梨春のエレキテル図は実物に基づかないものと批判し、家蔵の品を写したという図を載せている。1770年(明和7)平賀源内は長崎で通詞(つうじ)西善三郎(にしぜんざぶろう)(?―1768)から故障したエレキテルを入手し、1776年(安永5)にこれを修復、模造もして有名となった。構造はガラスと錫箔(すずはく)とを摩擦して静電気をおこすものであり、源内作のエレキテルは今日、東京の郵政博物館と香川県さぬき市志度(しど)の平賀源内記念館に保存されている。橋本宗吉(そうきち)は静電気実験なども行って『阿蘭陀(オランダ)始制エレキテル究理原』(1811)を著し、高森観好(たかもりかんこう)(1750―1831)は数多くを製作、改良したといわれる。エレキテルは見せ物や医療器として珍重された。

著・1814)を筆写、そこには、宝暦(ほうれき)(1751~1764)のころオランダ人が公儀に献上したとある。また1773年(安永2)長崎入港のオランダ船の積み荷明細書にそれがある。文献上の初出は後藤梨春(ごとうりしゅん)(1696―1771)の『紅毛談(オランダばなし)』であるが、森島中良(もりしまなから)(万象亭(まんぞうてい))は『紅毛雑話』(1787)で、梨春のエレキテル図は実物に基づかないものと批判し、家蔵の品を写したという図を載せている。1770年(明和7)平賀源内は長崎で通詞(つうじ)西善三郎(にしぜんざぶろう)(?―1768)から故障したエレキテルを入手し、1776年(安永5)にこれを修復、模造もして有名となった。構造はガラスと錫箔(すずはく)とを摩擦して静電気をおこすものであり、源内作のエレキテルは今日、東京の郵政博物館と香川県さぬき市志度(しど)の平賀源内記念館に保存されている。橋本宗吉(そうきち)は静電気実験なども行って『阿蘭陀(オランダ)始制エレキテル究理原』(1811)を著し、高森観好(たかもりかんこう)(1750―1831)は数多くを製作、改良したといわれる。エレキテルは見せ物や医療器として珍重された。

[井原 聰]

改訂新版 世界大百科事典 「エレキテル」の意味・わかりやすい解説

エレキテル

江戸時代に蘭学を通じてもたらされた電気知識で,本来は摩擦起電機の意。オランダ語のelektriciteitがなまってエレキテル,さらに簡略化されて俗にエレキともいわれた。18世紀前半のヨーロッパで摩擦起電機やライデン瓶が発明され,電気ショックで人をおどろかせる見世物や遊び道具として人気を得たが,この知識が日本にもたらされ,後藤梨春(1702-71)が《紅毛談(オランダばなし)》(1765)にはじめてエレキテルを紹介し,平賀源内は1776年(安永5)にはじめて蓄電器つきの摩擦起電機をつくった。以後,森島中良(1756-1810),高森観好(1750-1830),橋本宗吉(1763-1836)などもつくっている。橋本宗吉稿の《阿蘭陀始制エレキテル究理原》(1881)は,それに付した実験の絵とともに有名である。当時電気ショックは医療にも効果があると考えられていたらしい。

執筆者:中山 茂

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「エレキテル」の意味・わかりやすい解説

エレキテル

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「エレキテル」の意味・わかりやすい解説

エレキテル

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「エレキテル」の解説

エレキテル

野礼幾的爾・エレキテリセイリテイとも。オランダ語のelektriciteitの転訛。広義には電気の意味だが,日本では江戸中期に静電気を発生させる摩擦起電機をさした。平賀源内が1776年(安永5)製作したエレキテルが有名。火花放電・感電などの静電気現象は見せ物として利用された。幕末期にはダニエル電池が移入され,これを用いた誘導起電機が作られた。佐久間象山の製作した電気治療器もこの一種。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「エレキテル」の解説

エレキテル

オランダ語electriciteitの表現がなまったもの。1776年,平賀源内の製作したエレキテルが有名。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新