遺伝(読み)イデン(英語表記)inheritance

精選版 日本国語大辞典 「遺伝」の意味・読み・例文・類語

い‐でん ヰ‥【遺伝】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「遺伝」の意味・わかりやすい解説

遺伝 (いでん)

inheritance

heredity

ネコから産まれる子はすべてネコで,決してイヌやネズミにはならない。同じように,ウリの種子からはウリしか生えず,スイカやトマトが育つことはない。このように,親(または先祖)の性質が子ども(または子孫)に伝わることをふつう遺伝という。しかし,もっと身近に親子の関係を眺めると,親の性質がそのまま子どもに伝わるとは限らない。一つ一つの性質(形質という)をとっても,子どもが親にそっくり似ることはむしろまれである。しかし,このような場合でも,これから述べるように,子どもは両親からそれぞれの形質を支配する遺伝子をちゃんと受け継いでいる。そこで学問的には,形質と遺伝子の両方について,それらが親(または先祖)から子ども(または子孫)へ伝わることを遺伝といっている。ちなみに,遺伝を意味する上記二つの英語はいずれもラテン語のheres(相続人)に由来するものである。

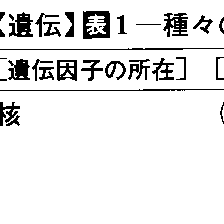

遺伝の様式

ふつうの生物,すなわち真核生物の場合,遺伝子は核と細胞質の両方に存在している。核に存在する遺伝子を核内遺伝子または単に遺伝子というのに対し,細胞質中の遺伝子を細胞質遺伝子またはプラズマジーンという。核内遺伝子およびこれに支配される形質は原則として両親性の遺伝を行い,メンデルの法則に従って後代に伝わる。細胞質遺伝子およびこれに支配される形質は原則として母親からだけ後代に伝わり,単親性の細胞質遺伝をする。単親性の遺伝にはほかに遅延遺伝(母性遺伝の一つ)と感染遺伝(核外遺伝の一つ)がある。いろいろの遺伝様式のおもな特徴と相互関係を表1にまとめてある。

相同染色体と対立遺伝子

核には決まった数の染色体があり,一つ一つの核内遺伝子(以下,遺伝子という)はいずれか1本の染色体の一定の部分を占めている。いいかえれば,遺伝子が線状に配列したものが染色体である。雌雄の配偶子の合体によってできた接合体には,種類の同じ染色体,すなわちそれを構成している遺伝子の種類と配列順序がまったく等しい染色体が対になっている。このような染色体を相同染色体という。これに対し,構成遺伝子の種類がまったく異なる染色体を非相同染色体という。対をなす相同染色体の一方は父親から,他方は母親からきたものである。雌雄の性には関係なく,すべての接合体に対で存在する染色体を常染色体という。当然ながら,常染色体に含まれる遺伝子も対をなしている。この相同染色体上に対をなしている遺伝子を対立遺伝子allelesとよぶ。常染色体上の遺伝子で支配される形質は両親からきた二つの対立遺伝子の支配下にあり,その遺伝は常染色体遺伝とよばれる。これに対し,後述するように,性染色体上の遺伝子で支配される形質は伴性遺伝をする。常染色体や性染色体上の遺伝子とその支配形質はメンデルの法則に従い遺伝する。

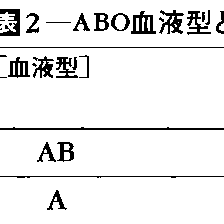

表現型と遺伝子型

接合体や配偶子の遺伝子構成を遺伝子型という。これに対し,接合体の表に現れる形質を表現型とよぶ。接合体において二つの対立遺伝子が同一のときはホモ接合体homozygote,異なるときはヘテロ接合体heterozygoteという。ABO血液型はA型を支配するIa,B型を支配するIb,およびO型を支配するiの3対立遺伝子によって決定される。この血液型と遺伝子型の関係は表2に示してある。ホモ接合体にはIaIa,IbIb,iiの3種があり,その血液型(=表現型)はそれぞれA,BおよびO型である。ヘテロ接合体にはIaIb,Iai,Ibiの3通りがあるが,その表現型は共存する2遺伝子の優劣関係によって決まる。IaとIbの間には優劣がないため,ヘテロ接合体IaIbの血液型はA型とB型の両方の特徴をもち,AB型となる。このように対立遺伝子の働きに優劣がない場合を共優性codominantという。一方,IaやIbはiに対し優性dominantであり,逆にiはIaやIbに対し劣性recessiveであるので,二つのヘテロ接合体IaiとIbiの表現型はそれぞれA型とB型になる。

対立遺伝子の関係

ヘテロ接合体に存在する二つの対立遺伝子の作用上の関係には,上記のIa,Ib両遺伝子の間にみられた共優性の関係や,Ia(またはIb)とi遺伝子の間にみられた優劣性の関係のほか,ヘテロ接合体の表現型が両遺伝子のホモ接合体の中間になる不完全優性incomplete dominanceがある。赤い花をつける植物と白い花をつける植物を交配してつくったヘテロ接合体が桃色の花をつけることがよくあるが,これは不完全優性の1例である。G.J.メンデルはエンドウの実験から,ヘテロ接合体では二つの対立遺伝子のうち優性遺伝子の形質だけが現れることを明らかにし,これが後に優性の法則(または優劣の法則)とよばれるようになった。しかし,この法則が単純に適用できるのは対立遺伝子にみられる3種の相互関係のうち優劣性の関係があるときだけである。そこで,優性の法則をメンデルの遺伝法則から除外したり,2種のホモ接合体の交配から得られるヘテロ接合体は対立遺伝子の相互関係にかかわりなく均一な形質を表す点を重視して,雑種第1代(F1世代)の均一性の法則とすることがある。

遺伝子・形質の分離

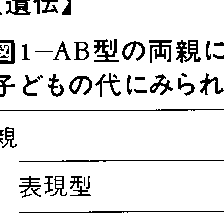

生殖のために接合体が配偶子をつくるとき,二つの対立遺伝子は互いに分かれて別々の配偶子に入っていく。これを分離の法則とよび,メンデルの遺伝の法則の中でもっとも重要なものである。ABO血液型に関し,両親がともにAB型,すなわちIaとIbのヘテロ接合体である場合を想定しよう。図1のように,父親がつくる精子にも,母親がつくる卵子にも,IaとIbをもつものが同数ずつできる。ふつう,受精は配偶子の遺伝子型に関係なく機会的におこるので,この両親からはA型,AB型,B型の子どもが1:2:1の比で生まれることが期待される。実際,このような組合せの夫婦59組についての一つの統計では,A型,AB型,B型の子どもの出生時の比率は28:65:36であった。このように,両親が同一の表現型をもつ場合でも,遺伝子型がヘテロ接合性のときは,子どもに違った表現型をもつものが一定の割合で分離してくる。

独立遺伝

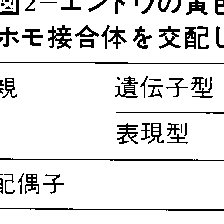

多くの真核生物は2対以上の相同染色体をもっている。別々の相同染色体対にのっている2対以上の対立遺伝子が,配偶子形成のとき,どちらの親からきたかということとは無関係に,かつ,互いに独立に分離することを独立の法則という。例えば,エンドウの1番目の染色体に種子(実際には子葉)の色を決める遺伝子がある。この遺伝子がI(優性)のとき種子は黄色になり,i(劣性)のとき緑色になる。7番目の染色体には種子の形を決める遺伝子があり,これがR(優性)のときは丸種(まるだね)に,r(劣性)のときはしわ種になる。IとRのホモ接合体をiとrのホモ接合体に交配したときの結果は図2のようになる。雑種第1代のエンドウが配偶子をつくるとき,分離の法則に従って,Iとi,Rとrは互いに分かれて別々の配偶子に入る。このとき2対の対立遺伝子の分離は独立的におこるので,Iの入った配偶子にこれと同じ親からきたRの入る場合と,他の親からきたrの入る場合が同じ頻度でおこる。同様に,iの入った配偶子にrの入る場合とRの入る場合が同じ頻度でおこる。その結果,IR,Ir,iR,irという4種類の配偶子が同数ずつできる。そこで,F1雑種を自家受精したり,F1どうしを交配した雑種第2代(F2世代)では,黄色の丸種,黄色のしわ種,緑色の丸種,緑色のしわ種が9:3:3:1の比にできる。実際,メンデルは一つの実験でこれら4種類の種子を315:101:108:32の割合で得ている。

連鎖と交叉

生物はそれぞれの種類に応じて決まった数の染色体をもつが,その数は遺伝子の数に比べればきわめて少ない。したがって,1本の染色体に多数の遺伝子が存在することになる。このような同一染色体上の遺伝子群は,上述の独立遺伝の法則に従わず,いっしょに子孫に伝わる傾向を示す。この現象を連鎖linkageとよんでいる。トウモロコシのある染色体に芽生えの色(緑色と白色),葉の光沢(非光沢性と光沢性)および稔性(正常と部分不稔)を支配する遺伝子がのっている。それぞれの対立形質を発現する遺伝子はVとv,Glとgl,およびVaとvaで表される。この3対の形質の遺伝を調べた結果が図3に示してある。この結果から,VとGlおよびvとglがいっしょに行動して同一配偶子に入った割合が81.7%,GlとVaおよびglとvaがいっしょに行動した割合が86.4%,VとVaおよびvとvaがいっしょに行動した割合が71.1%であった。これはそれぞれの遺伝子が独立に行動するとき同一配偶子に入る割合(50%)に比べてはるかに高く,三つの遺伝子が互いに連鎖して伝わることがわかる。

図3の結果はまた,同一染色体にのっている遺伝子の場合にも,両親からきた遺伝子が組み換わることを示している。例えば,Vとgl,vとGlが組み合わさった配偶子が18.3%できている。配偶子をつくる際,両親からきた遺伝子が組み換わることを遺伝的組換えという。この組換えには別の相同染色体対にのっているため独立の法則に従って組み換わる場合(このときの組換え率は50%)と,上述のように同一染色体上の遺伝子が組み換わる交叉(乗換えともいう)crossing overとが含まれる。

同一染色体上の遺伝子に関して,両親からきた2対の遺伝子が組み換わる頻度を交叉率という。これは遺伝子間の距離にある程度比例する。図3のトウモロコシの例では,交叉率はv-gl間が18.3%,gl-va間が13.6%であるのに対し,v-va間が28.9%になっており,v-gl間とgl-va間の交叉率の和にほぼ等しい。このことから,三つの遺伝子がv-gl-vaの順に並んでおり,v-glとgl-vaの距離の比が18.3:13.6であることを示す。このように同一染色体上の遺伝子の配列順序と相対的距離を決めることを3点実験といい,この方法によっていろいろの生物で個々の染色体の染色体地図ないし遺伝子地図がつくられている。

性染色体と伴性遺伝

常染色体と違って,雌雄のいずれかで正しい対の見いだせない染色体を性染色体という。ヒトは22対の常染色体と,X,Yという2種の性染色体をもつ。男子はX染色体とY染色体を1本ずつ,女子はX染色体を2本もつ。X染色体とY染色体は非相同である。男性ではX染色体とY染色体をもつ精子が同数ずつできるが,女性のつくる卵子はすべてX染色体をもつ。X染色体をもつ精子が受精したときは女児が,Y染色体をもつ精子が卵子と合体したときは男児が生まれる。X染色体とY染色体をもつ精子の受精力が同一であれば,当然,男女の比率が1:1になる。実際にはY染色体をもつ精子のほうが受精力が高いため,この比率は105:100に近い。

X染色体上の遺伝子で決定される形質は,女子では父親と母親の両方に由来する遺伝子の働き合いで決まり,男子では母親由来の遺伝子だけで決定される。Y染色体上の遺伝子で支配される形質は男子だけに現れ,父親由来の遺伝子だけで決まる。したがって,X,Y両染色体上の遺伝子で支配される形質は二つの性において現れ方が違ってくる。このような遺伝の様式を伴性遺伝という。ヒトの血友病や色盲はX染色体上の遺伝子に,耳の毛はY染色体上の遺伝子によって決定される伴性遺伝の例である。

量的形質の遺伝

個々の遺伝子は多数のヌクレオチド対からなりたっているので,膨大な数の対立遺伝子が存在する。これらの中には,個体の生存そのものを損なう致死遺伝子もあれば,生命には別条ないまでも表現型に大きな変化をもたらす主働遺伝子,その影響の小さい微働遺伝子,さらには表現型から元の遺伝子とまったく区別できないものまで,いろいろのものが含まれる。対立遺伝子が主働遺伝子である場合,ヘテロ接合体の子孫は表現型に関して不連続なグループに分かれ,3:1とか9:3:3:1とかの分離比を容易に確かめることができる。これに対し,対立遺伝子が微働遺伝子である場合,ヘテロ接合体の子孫は連続的な分布を示すことになる。

どの形質も原則的には,個々の反応が別々の遺伝子で支配される一連の生化学反応を経て発現される。したがって,すべての形質は多数の遺伝子の働きによって決められているといってよい。メンデルの実験ばかりでなく,これまで例に挙げてきたヒトやトウモロコシの研究でも,個々の形質が1対だけの遺伝子で決められているようにみえるのは,その形質の発現に関与する多数の遺伝子のうち,一つだけが主働遺伝子的な対立遺伝子について違っており,他のすべての遺伝子はまったく同一か,違ってもせいぜい微働遺伝子的な対立遺伝子に過ぎない2個体または2系統を実験材料に選んでいるからである。このような材料を用いることが遺伝の法則を端的に把握するために不可欠である。しかし,交雑実験で来歴の異なる個体や系統を用いて,いろいろの形質,とくにその生存力や生産力に関係の深い形質の遺伝様式を調べると,F2やそれ以降の世代で連続的な分離がおこり,表現型から個々の子孫個体の遺伝子型を推定できないことが多い。これは多数の微働遺伝子がこのような形質の違いを決めているためである。例えば,中国のある小麦品種と8cm草丈が高いアメリカの1品種とでは,少なくとも8対の遺伝子が草丈について違っていたという報告がある。このように,一つの形質の違いが個々の効果は小さい多数の対立遺伝子で決められているとき,この形質を量的形質といい,その決定にあずかる遺伝子群をポリジーンpolygeneとよぶ。自然界にみられる生物の進化や,人間の管理下における動物の飼養化,植物の栽培化に貢献してきた形質の多くはこのようなポリジーン支配の量的形質であるが,その遺伝様式はメンデルの研究したような形質の遺伝と本質的に異ならない。

環境変異

個体間の形質のばらつきを変異というが,これまで述べてきた変異はすべて遺伝子の違いによる表現型の変異,すなわち遺伝的変異である。しかし,同一の遺伝子型をもつ個体の間にも表現型に多少の差が現れる。同一個体から挿木でふやした植物は当然同一の遺伝子型をもつが,同じ環境で育ててもこれらの間に多少の差が生じてくる。まして肥料を変えたり,違った場所で育てたりすると表現型が大きく変わる。このような遺伝子型の違い以外の原因によって生じる表現型のばらつきを環境変異とよぶ。

遺伝子のもつ遺伝情報がDNAからRNAへ,RNAからタンパク質へと受け渡され,これが一つの形質となって現れるまでにはきわめて多くの生化学反応が介在する。しかも,その反応の一つ一つが個体のおかれた環境条件から決定的な影響を受ける。これは,水分がまったくなかったり,気温が極端に高かったり低かったりすれば,どの生化学反応も進行しえないことを考えれば自明である。生物のすべての形質は遺伝的要因,すなわち細胞質遺伝子も含めた全遺伝子型と環境要因との相互作用で決定されている。

執筆者:常脇 恒一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「遺伝」の意味・わかりやすい解説

遺伝

いでん

heredity

inheritance

元来はある種の形質が、親から子、子から孫へ伝えられる現象をいう。イヌの子は何代たってもイヌ、カエルの子はカエルであるのは、種特有の形質の基本的設計図が、親から子、子から孫へと伝えられるからであって、この設計図にあたる物質を遺伝質という。遺伝質は遺伝子の集合体であって、その担い手は普通、細胞核内の染色体にあるが、細胞質に存在する場合もある。

遺伝の現象を情報伝達の過程としてとらえれば、これには親世代と子世代の間の関係(縦の関係)ばかりでなく、細胞分裂に伴う細胞と細胞との関係(横の関係)も含めることができる。遺伝子は、初め仮定上の遺伝単位であったが、分子遺伝学の進歩により、今日ではその実体が明らかになった。すなわちDNA(デオキシリボ核酸)の特定の区域であって、塩基3個からなる情報素子(トリプレット)が数十ないし数百個連鎖して構成される情報単位ということができる。

[田島弥太郎]

遺伝と環境

高等生物のほとんど大部分は有性生殖を行う。この場合、雌親に由来する生殖細胞すなわち卵子と、雄親に由来する生殖細胞すなわち精子とが合体して受精卵が生じ、これが細胞分裂を行って増殖し、新しい個体を形成する。受精卵のもつ遺伝情報は、正確に同じものが生成されて新生細胞に伝えられていく。新個体形成にあたっては、両親から伝えられた遺伝質によって形質が規定されるが、この場合には多数の環境要因(物理的、化学的ならびに生物学的)の影響を受ける。たとえば、ハチやアリの受精卵が、育てられる餌(えさ)によって女王に育ったり、働きバチや働きアリに育つように、生物の形質は遺伝と環境との相互作用によって決まる。もちろん形質によってこの環境影響を強く受けるものと、比較的影響を受けにくいものとがある。生物の形質は、それが発現する過程で環境の影響を受けるが、遺伝質そのものは不変であって、環境は遺伝質まで変えることはできない。環境によって引き起こされた形質表現の変化は1代限りである。このことは、親が妊娠中にサリドマイドを服用したためにあざらし肢症(ししょう)となった患児が、親になって生む子がまったく正常であることをみれば明らかである。

[田島弥太郎]

遺伝の法則

高等生物では、生殖細胞形成にあたり、雌でも雄でも減数分裂がおこって染色体数の半減がおこる。これが受精により合体して元の数に戻る。このようにして2n→n→2n→nのサイクルが繰り返される。したがって、両親から受け取る相同染色体のそれぞれを遺伝子Aとaで標識しておけば、F1(雑種第一代)個体の配偶子形成にあたり、雌でも雄でもA配偶子とa配偶子とが同数形成され、それらの機会的結合によって、その子(F2)の代にはAA、Aa、aaの3種類の個体が1:2:1の比に生じてくることが期待される。この場合AAとAaとが同じくA表現型をとるとすれば、観察される分離比は3:1である()。このことをオーストリアの遺伝学者メンデルは理論的に推察し、エンドウを用いて実験を行い、その結果を統計的に分析して、1865年に推論の正しいことを証明した。メンデルの推論した機構は、有性生殖を行う高等生物にはすべて当てはまるので、「メンデルの法則」と名づけられ、遺伝現象の基本原理となっている。

[田島弥太郎]

さまざまな遺伝形式

メンデルが研究の対象とした形質はすべてF2で3:1の分離を示したが、これは顕性遺伝子に関しホモ型(AA)もヘテロ型(Aa)もともに顕性形質を表現したためである。これに対しホモ型とヘテロ型とで表現を異にする場合がある。たとえば、オシロイバナではホモ型は赤、ヘテロ型はピンク色を示す。このような場合F2の分離は1:2:1となる。2対の形質を同時に実験の対象としてかけ合わせを行うと、典型的な場合9:3:3:1の比率で分離が行われる()。ただし、二つの異なった対立形質に関する顕性遺伝子の間に特別な相互作用が働く場合には、この比が変形されて9:3:4とか9:7とか12:3:1とか13:3のような分離比がみられる。

[田島弥太郎]

相引・相反・連鎖

2対の対立形質のかけ合わせで、別々の親からきた二つの顕性遺伝子がつねに反発して組換えがおこらなかったり、同じ親からきた二つの顕性遺伝子がつねに相伴って遺伝して、その間に分離のおこらない場合などがみいだされた。前者を相反(そうはん)、後者を相引(そういん)と名づける。これは、対立遺伝子のそれぞれが、相同染色体の異なった対の上に座位する場合と、同一染色体上に存在する場合とにあたる。このようなことから、遺伝子は染色体上に相連なって座位していることがわかった。これを遺伝子の連鎖(れんさ)という。その後、これらの遺伝子の間には一定の割合で組換えがおこることが知られた。これが染色体の乗換え(交差)である()。二つの遺伝子の存在する座位が染色体上で遠く離れているものほど、組換えのおこる率が高い。したがって、この関係を逆に利用すれば、組換え価の大きさから染色体上における遺伝子の相対的位置を定めることができる。遺伝子座位の相対位置を示す図を染色体地図という。

[田島弥太郎]

伴性遺伝

遺伝子が性染色体上に存在する場合には、遺伝子の分離と性との間に特別な関係が認められる。たとえば、雄がXY型の生物では、Y染色体上に座位する遺伝子によって支配される形質は、雄親から雄の子へと伝えられるが、X染色体上にある顕性遺伝子をもつ雄を潜性の雌と交配させると、生まれる子のうち雄は雌親型、雌は雄親型となり、いわゆる十文字遺伝がみられる()。

[田島弥太郎]

連続変異

メンデルが実験に選んだエンドウの形質は、丸粒とか、しわ粒のように明確に区別できる形質であったが、生物の形質はこのようなものだけではない。たとえば、ヒトの身長や体重とか、ある種の酵素活性のように、その表現が小さいものから大きいものまで連続的で、どこで区別したらよいかわからないものがある。このような例では、多数の協力しあう遺伝子(同義遺伝子)が関係している場合が多い。このような場合、すべての遺伝子が等価に働くという理想的なモデルを考えると、数学的取扱いに便利である。数量的形質の表現は、遺伝子によるもの(遺伝変異σG2)のほかに、環境条件によってもたらされるもの(環境変異σE2)がある。生物の示す全変異に対する遺伝変異の割合を遺伝率h2というが、これは統計量の分散から次式で求めることができる。

h2=σG2/(σG2+σE2+σGE2) (ただしh2は0~1)

遺伝率は、発現される形質がどの程度遺伝に基づくものであるかを知るうえで便利なものである。

[田島弥太郎]

細胞質遺伝

遺伝質を担う物質が染色体外に存在する場合には、メンデルの遺伝法則は適用されず、偏母(へんぼ)性の遺伝を示す場合が多い。このなかには細胞質遺伝や感染性遺伝が含まれる。細胞質遺伝の好例は斑入(ふい)りオシロイバナの場合である。この植物では1本の株に全緑の葉、全白の葉、斑入りの葉があり、枝により異なる。全緑の枝に咲いた花から自家受精で採種すれば次代は全部全緑株、全白の枝からの次代は全白の苗しか生じない。また、斑入りの枝に咲いた花を自家受精すると、次代には斑入り株、全緑株、全白株が生ずる。また、斑入り雌×全緑雄のF1もこれと同様斑入り株、全緑株、全白株を生ずるが、その逆交雑では全緑のみである。

この現象は、斑入りが細胞質内に存在する葉緑体上の突然変異遺伝子に原因するとすれば、よく説明される。この例では、葉緑体は卵細胞からは伝わるが、花粉からは伝わらない。しかし、テンジクアオイの斑入りの場合は花粉からも葉緑体が持ち込まれるという。

[田島弥太郎]

『小野記彦編『現代生物学大系13 細胞・遺伝』(1966・中山書店)』▽『関口睦夫著『核酸と遺伝』(1980・培風館)』▽『田中義磨著、辻田光雄・田中克己改訂『基礎遺伝学』改訂版(1990・裳華房)』

最新 心理学事典 「遺伝」の解説

いでん

遺伝

heredity,inheritance(英),Vererbung(独)

【遺伝のしくみ】 細胞核の中にあるDNAに刻まれた遺伝情報は,mRNA(伝令リボ核酸)に転写されタンパク質を合成することにより発現する。このメカニズムが知られていなかった時代には,生殖細胞の中に,生まれてくる子どもの構造があらかじめ存在するとする前成説preformationが信じられていたが,生物の発生過程が明らかになった18世紀には否定され,生物はその過程で徐々に作られていくという後成説epigenesisが優勢となった。親世代から子世代に形質が伝達(遺伝)するしくみを解明したメンデルMendel,G.J.は,ある表現型の背後に,両親から一つずつ受け継いだ遺伝子が対として組み合わさった遺伝型,または元型genotypeがあり,その対立遺伝子同士には一方が他方に対して優勢に働くという「優性の法則」,対立遺伝子が親から子に受け継がれるとき二つに分かれてその一方のみが伝わり,子世代で新たな組み合わせに分離するという「分離の法則」,異なる形質をつかさどる遺伝子はそれぞれ独立に遺伝するという「独立の法則」を発見した。単一遺伝子について見いだされたこのメンデルの法則Mendel's lawは,心理的形質のような多遺伝子polygene(ポリジーン)の場合にも当てはまり,その結果一組の両親からも多様な遺伝子型をもった子どもが生まれ,血縁者間では遺伝による類似性とともに遺伝による差異をも生み出す。

20世紀に入り遺伝子が細胞核の中で染色体という形に折りたたまれたDNAによって伝達されることが突き止められ,ワトソンWatson,J.D.とクリックCrick,F.H.C.によって4種類の塩基の二重らせん状の配列からなる分子構造が特定された。かくして分子生物学により遺伝情報が後生的に発現する過程が分子レベルで解明されるようになると,それは自動機械のように決定論的なものではなく,発生・発達過程で受けるさまざまな環境の影響に適応すべく複雑な調整機能が働くことが知られるようになった。とくにRNAへの転写がDNAへの後生的化学的変性,すなわちエピジェネティクスepigeneticsによって調整されるメカニズムは,遺伝と環境のダイナミックな相互作用過程を解き明かす鍵として注目される。

ヒトの遺伝情報は,23対46本の染色体chromosome上に乗る30億の塩基対に埋め込まれた2万個余りの遺伝子によって担われている。ヒトとチンパンジーの塩基配列の差異はわずか1.23%,異なるヒト同士の塩基配列の差異に至っては0.1%にすぎない。すなわち圧倒的な遺伝的普遍性が同種内のみならず異種間にも存在する。同時に,同じヒト同士の間にある0.1%の塩基の差異も,30億に対しては300万に相当し,その一つが異なっても異なるタンパク質をコードする遺伝子となる可能性がある。この遺伝子多型genetic polymorphismの存在が生物の個体差の源泉である。このようにDNAの分子構造には生物の普遍性と個別性の両側面が埋め込まれているのである。

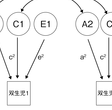

【行動遺伝学behavioral genetics】 心理的・行動的形質の形成に及ぼす遺伝と環境の関係を,とくに個人差の側面について解明しようとするのが行動遺伝学である。その基本的なモデルは表現型(P)を遺伝子型(G)と環境(E)のそれぞれの効果の和として考え(P=G+E),それぞれの変異を表わす表現型分散(VP)も遺伝分散(VG)と環境分散(VE)に分解される(VP=VG+VE)。特定の心理的形質に関するVGとVEの推定は,双生児法twin methodなどを用いて具体的に行なうことができる。図1のパス図が示すように,遺伝子をすべて共有する一卵性双生児きょうだいの表現型の共分散は,きょうだいの遺伝要因(A,その分散はa2)間の相関1.0,ならびにきょうだいが共有するその類似性に寄与する共有環境shared environment(C,分散はc2)間の相関1.0からなる。一方,二卵性双生児は共有される遺伝子が約50%にすぎないため遺伝相関は0.5であるが,共有環境相関は一卵性と等しく1.0である。それぞれの表現型分散には,双生児きょうだいが共有せず,それぞれの独自性(非類似性)に寄与する非共有環境nonshared environment(E,分散はe2)からなる。このモデルに構造方程式モデリングを適用してさまざまな心理学的形質の遺伝と環境の寄与を求めると図2のようになり,おおむねあらゆる形質に遺伝要因が関与する一方で,共有環境(家庭環境)の効果は個人差にあまり大きく寄与していないことがわかる。

遺伝要因と環境要因の間にこのような相互に独立な相加性を仮定する考え方は,両要因間の複雑でダイナミックな相互作用を強調する相互作用説interactionismに対し,両要因の単純な加算効果を仮定する古典的な輻輳説convergence theoryとみなされるかもしれない。しかしこのモデルはさらに両要因間の交互作用を考慮したモデルに展開(P=G+E+G×E)することが可能であり,遺伝と環境の多様な交互作用の検出を可能にしている。

【分子遺伝学的アプローチ】 1996年に新奇性追求とドーパミン受容体遺伝子DRD4,不安とセロトニン伝導体遺伝子5-HTTLPRとの間の関連が示唆されてから,分子遺伝学的手法を用いた心理的・行動的形質の関連遺伝子の特定が活発になった。単一遺伝子の寄与率は必ずしも大きくなく,研究結果の再現性も安定していないため,遺伝子診断による予測的介入が可能なほどではない。しかし攻撃性に及ぼす虐待経験の有無と影響がモノアミンオキシダーゼA遺伝子MAOAと交互作用する(MAOAの活性が低い型をもつヒトが深刻な虐待を受けた場合に攻撃性が高まりやすい)という報告にあるように,遺伝と環境の交互作用の具体的解明が期待される。

〔安藤 寿康〕

出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「遺伝」の意味・わかりやすい解説

遺伝

いでん

heredity

遺伝の本質は,遺伝情報の運び手である遺伝子を再生産することである。それによって人間を初めとする生物学的有機体は,自分自身に似た有機体を再生産する。人間の子供は常に明らかに人間であって,親の表現型に似た表現型を有する。一方,性的な再生産を行う生命体の子孫は,両方の親からさまざまな組合せの遺伝物質を受取っているため,2体の子供が (一卵性双生児は別にして) まったく同一の遺伝子型を有することはない。こうした遺伝的多様性は,同じくらいさまざまな環境によって常に修正されるため,結果として生ずる表現型がまったく同一であることは,たとえそっくりな双子の間でさえあり得ない。遺伝学は,しばしば生物学のかなめの科学と呼ばれるが,必ずしも生物学の分野で最も根本的であるというわけではなく,それがほぼすべての生命研究に影響を与えていることを示唆しているにすぎない。人類学や医学,生化学,生理学,心理学,生態学,組織学,比較形態学,古生物学など,いずれも遺伝子学との共通部分がある。これほど多数の基礎的あるいは理論的な科学と同様に,遺伝学にも数多くの実際的および潜在的な応用分野がある。遺伝的障害の解明や予防と改良された作物や家畜の育成は,そうした応用の一例にすぎない。遺伝に関する知識は有史以前にさかのぼり,何世紀にもわたって植物や動物の育成に応用されてきた。しかし遺伝機構の大半は,20世紀になるまで謎のまま残されていた。遺伝子の作用の解明について開拓者的な業績が得られたのはさらに新しく,遺伝学という科学はまだ幼年期にある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

六訂版 家庭医学大全科 「遺伝」の解説

遺伝

いでん

Inheritance

(生活習慣病の基礎知識)

多因子疾患としての生活習慣病

生活習慣病のひとつに、高コレステロール血症という病気があります。そのなかでも、とりわけコレステロール値が高い家族性高コレステロール血症は、

これは、単一の遺伝子に生じた突然変異が主な原因となる疾患で、メンデルの法則によって遺伝します。単一遺伝子疾患は、種類は多いものの頻度はあまりありません。

一方、メンデルの遺伝法則はみられないものの、何らかの遺伝要因が関与する

単一遺伝子疾患は、異常遺伝子をもつことが発症の必須条件であることから原因遺伝子と呼ばれ、多因子疾患の発症関連遺伝子は発症の危険因子のひとつにすぎないことから、感受性遺伝子と呼ばれています。

以上のように、生活習慣病は遺伝子、環境要因、生活習慣が関与し、その寄与率も疾患によってさまざまです。しかも相加的あるいは相乗的効果を及ぼしあう可能性があります。

家族歴の重要性

同じ食事、運動をしていても、人によって肥満になる人とそうでない人がいるのはなぜでしょうか。この個人差は遺伝子によるものです。遺伝子の影響がより強い一卵性双生児では、二卵性双生児と比較して、肥満度、脂質、血糖値、血圧の発生頻度が高いことが明らかにされています。

また、双生児ではない普通の人の高血圧を例にとると、両親ともに高血圧の場合は50~60%、どちらか一方の場合は約30%、両親ともに正常の場合は約20%の確率で高血圧が発症します。このように、高血圧の発症については50~60%は遺伝、40~50%は環境が要因であるとされ、遺伝的な要因のほうがやや確率が高いのです。

つまり生活習慣病といえども、遺伝の影響が強いことが明らかにされたわけです。しかしこの一卵性双生児においても、食事療法を行うことで肥満が改善されることも証明されています。家族歴、つまり両親がどのような病気にかかったことがあるかを知ることで、事前にその病気にかかりやすいかどうかがわかります。

和田 高士

出典 法研「六訂版 家庭医学大全科」六訂版 家庭医学大全科について 情報

百科事典マイペディア 「遺伝」の意味・わかりやすい解説

遺伝【いでん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「遺伝」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「遺伝」の解説

遺伝

世界大百科事典(旧版)内の遺伝の言及

【血液型】より

…現在,血液型は広義,狭義二つの使われ方をしている。すなわち狭義には,(1)ヒトその他の赤血球抗原の多型(一生物集団内に多数の遺伝的な型が共存する現象)についていう。つまり赤血球膜に存在するある種の抗原の構造のちがい(特異性)によって決められる遺伝的な個体差(型)で,それが同一集団内でかなりの頻度で認められるようなものをさす。…

【人類遺伝学】より

…人類における遺伝現象を研究する医学,生物学の一分野で,ヒトの生命現象とその変異を遺伝子や染色体との関連のもとに研究する学問である。 ヒトの遺伝子の大部分は細胞の核の染色体に存在し,両親はそれぞれ自己の遺伝子の半分を,精子と卵子(配偶子)の染色体を通して子に伝達する。…

※「遺伝」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新