翻訳|gland

精選版 日本国語大辞典 「腺」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「腺」の意味・わかりやすい解説

腺 (せん)

gland

分泌にかかわる生物の組織。分泌物を蓄える腺腔をもつ腺と,特別の腺腔をもたず細胞内に分泌物を貯留しているものがある。前者はおもに外分泌腺,後者はおもに内分泌腺であるが,これには例外が多く,たとえば,外分泌腺でも消化管上皮の分泌腺は腺腔がなく,内分泌腺でも甲状腺には腺腔がある。

動物に発達している腺には,その生態や生活史と関連して特殊な機能を発揮しているものがある。たとえば,外分泌腺としては海産硬骨魚類のえらにある塩類細胞は血液中の塩類を排出し,ハトの嗉囊(そのう)は雛を育てるためのミルクを分泌し,カイコの絹糸腺は生糸を吐き出し,イタチ,スカンクの肛門腺は強い臭気を発する。内分泌腺には,昆虫類の幼虫脱皮と蛹化(ようか)を調節するアラタ体と前胸腺,甲殻類の脱皮に関与するサイナス腺とY器官などがある。脳下垂体,甲状腺,副腎,ランゲルハンス島(膵島),卵巣,精巣などは脊椎動物一般にみられる内分泌腺である。広義の腺には,卵巣,精巣,血球生成器官のように細胞を放出する器官(細胞生成腺)も含めることがある。もっとも卵巣,精巣は,上記のように脊椎動物では性ホルモンを分泌する内分泌腺でもあるので,これら二つの意味をからませて生殖腺または性腺といわれることが多い。なお,植物にもみつ腺や粘液腺といった腺組織がある。

執筆者:川島 誠一郎

ヒトの腺

腺では普通,腺細胞glandular cellが集団をなして分泌機能を営むが,腺細胞が単独に散在することもあり,この場合は細胞がすなわち1個の腺であるといえる。大部分の腺は上皮に由来する。最も簡単な腺は,被蓋上皮(身体の外表面や中空器官の内面をおおい,これを保護する。被覆上皮,保護上皮ともいう)の中に単独に腺細胞が存在するもので,上皮内腺といい,腸管などにみられる杯細胞がその例である。これに対し,上皮のうち腺細胞に分化したものだけが群をなして上皮からずれて,結合組織内に陥入し,腺組織と呼ばれる特有の組織を形成し,分泌機能を発揮するものを上皮外腺という。たいていの腺はこれである。これに外分泌腺と内分泌腺とがある。

外分泌腺と内分泌腺

腺組織がもとの被蓋上皮と導管によって連絡しており,腺細胞から出された分泌物が導管を通って被蓋上皮のほうへ向かうものを外分泌腺exocrine glandという。これに対して,腺組織ともとの被蓋上皮との間にまったく連絡がなくなり,腺細胞から出された分泌物が,そこに分布する血管やリンパ管に出ていくものを内分泌腺endocrine glandという。つまり外分泌腺の場合には素材が血液(厳密には組織液)から腺細胞に摂取され,細胞内で分泌物が合成されて腺腔のほうへ出されるが,内分泌腺の場合は素材が摂取されたのと同じ方向へ分泌物が出される。

分泌物の種類による腺の分類

腺はその分泌物の性状によって便宜上次のように分けられるが,厳密にはどれにも属せしめにくいものがあり,かなりあいまいなものである。

(1)漿液腺 膵臓の外分泌腺,胃底腺の主細胞,涙腺のように,タンパク質性の分泌物を多量に出す腺を漿液腺serous glandという。(2)粘液腺 粘液を分泌する粘液腺mucous glandは,口腔,鼻腔,咽頭,気管,気管支,消化管など至るところにみられる。(3)脂腺 皮脂腺のように脂質を分泌する腺を脂腺sebaceous glandという。副腎皮質や睾丸(精巣),卵巣の内分泌細胞はステロイドホルモンを分泌するが,これも広義の脂腺ということができる。

なお一つの腺が2種類以上の腺細胞からなる場合(たとえば舌下腺,顎下腺には粘液細胞のほかに漿液細胞も存在する)には混合腺mixed glandという。また汗腺は分泌物に水分が多く,上記のどの分類にも属さない。

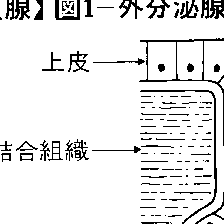

外分泌腺の形態による分類

外分泌腺は通常,腺細胞の集まりからなる部分,いわば分泌物が生産放出される部分と,分泌物を運ぶ管状の部分からできている。前者を腺体または終末部といい,後者を導管という。腺体の形状と導管の分枝の状態によって腺はいくつかの型に分けられる。すなわち,腺体が管状を呈するものを管状腺,囊状を呈するものを胞状腺といい,腺体が分枝するものを分枝腺,分枝しないものを不分枝腺という。また導管の枝分れするものを複合腺,枝分れしないものを単一腺という。これらの組合せによって,たとえば汗腺は不分枝単一管状腺,乳腺は複合胞状腺というように分類される。

外分泌腺の構造

上記のように,外分泌腺は腺体と導管とからなるのが普通であるが,耳下腺や顎下腺などでは腺体と導管の間に介在部と線条部が存在し,膵臓の外分泌腺では介在部のみがみられる。これらは導管の一部が分化してできたものである。

(1)腺体は,分泌細胞が腺腔を囲んで配列してできている。腺体の外側には基底膜を隔てて疎性結合組織が存在し,毛細血管を豊富に含んでいる。毛細血管の内皮細胞の外側にも基底膜が存在する。したがって分泌物の素材は,毛細血管から外へ出て基底膜を通って疎性結合組織の中に存在する組織液に由来する。これは腺細胞の基底膜を通って腺細胞に摂取されることになる。

汗腺,唾液腺の漿液細胞部,涙腺,乳腺などでは腺体の周囲に筋上皮細胞が存在し,その突起によって網状のかごをつくって,腺体をとり囲んでいる。筋上皮細胞は平滑筋細胞の一種で,かご細胞とも呼ばれ,自律神経の興奮やホルモンの作用で収縮することによって腺体を圧迫し,その分泌を促す。

(2)介在部は腺体に続く短い部分で,膵臓の外分泌腺,耳下腺,顎下腺にみられる。小型の丈の低い立方上皮細胞からなり,管腔の直径も管の外径も,腺体,線条部,導管に比べて著しく細い。この部の細胞の一部が腺体の中へ入りこんで腺房中心細胞を形成していることがある。膵臓の外分泌腺にその例をみる。

(3)線条部は,介在部と導管の間に存在する比較的太い部分で,耳下腺や顎下腺にみられる。細胞質の基底部に縦に多数の線条がみられるところから線条部と呼ばれる。電子顕微鏡で見ると,線条部の細胞では基底陥入がよく発達し,その間に多数のミトコンドリアが縦に配列している。線条はこのために生ずるものである。唾液腺では,線条部で多量の水分が分泌されると考えられているが,この部で分泌物の一部を逆吸収し,周囲の結合組織の中の血管やリンパ管に入れるとの説もある。腎臓の尿細管では後者の機能がよく発揮されているが,上記のように唾液腺ではこの部分がどのような役を果たしているか明らかでない。

(4)導管は最初は比較的細いが,被蓋上皮に近づくにつれてだんだん太くなる。細い部分は単層の立方ないし円柱上皮であるが,太くなるにつれて多列円柱上皮になることが多い。

分泌物が形成されるしくみ

腺細胞に摂取された素材は,細胞内で高分子の分泌物に合成される。一般に腺細胞といっても,分泌物の性状によってその合成のしくみも相違する。

(1)タンパク質性の分泌物をつくる細胞 膵臓の外分泌細胞,唾液腺の漿液細胞,胃腺の主細胞などでは細胞質内に粗面小胞体がよく発達し,ここでタンパク質が合成されて,粗面小胞体の囊の中に蓄えられる。ついで粗面小胞体の一部がゴルジ体の近くで滑面の小さい膨らみをつくり,これがちぎれて輸送小胞となってゴルジ体に入る。したがって粗面小胞体の囊の中につくられたタンパク質は,ゴルジ体の中へ運ばれることになる。タンパク質は,ゴルジ囊の中で濃縮されて分泌物化する。できあがった分泌顆粒の限界膜はゴルジ体の膜に由来する。

外分泌性の細胞のほか,内分泌腺でも脳下垂体前葉,ランゲルハンス島細胞などのタンパク質ないしペプチドホルモンを分泌する腺細胞で同種の所見が観察されている。

タンパク質性の分泌物は一般にオスミウム好染し,電子顕微鏡で見ると,限界膜に包まれた黒色ないし灰色の顆粒状を呈する。顆粒の大きさは細胞の種類によってまちまちであるが,だいたい直径100nmから1μmの間にあると考えられる。

(2)アミンを分泌する細胞 アドレナリンやノルアドレナリンを分泌する副腎髄質細胞や,セロトニンを分泌する腸の内分泌細胞(クロム親和性細胞)は,タンパク質ないしペプチド性のホルモンを分泌する細胞と同様の細胞内小器官の発達を示す。近年,これらアミン産生細胞は同時にタンパク質性の物質をも産生分泌していることが明らかになってきた。

副腎髄質におけるアミンの合成のしくみを,その前駆物質である放射性同位元素3Hで標識したドーパDOPAを投与して,オートラジオグラフを作製することによって検索した結果では,ドーパは直接分泌顆粒の中にとり入れられるという。タンパク質であるクロモグラニンはタンパク質性の分泌物の場合のように粗面小胞体で合成され,ゴルジ体において顆粒化する。ドーパはこの顆粒の中に入りこみ,ドーパミンを経てカテコールアミンになるという。

(3)脂質性の分泌物をつくる細胞 皮脂腺,副腎皮質,睾丸,卵巣の間質腺などでは小管状の滑面小胞体がよく発達し,その間に多数のミトコンドリアがみられる。クリスタが層板状でなく絨毛(じゆうもう)状(小管状)であるのが特徴である。分泌物は顆粒状を呈さない。副腎皮質や睾丸,卵巣のステロイドホルモン分泌細胞では,細胞内の脂胞滴に素材であるコレステロールが含まれ,ミトコンドリアと滑面小胞体にある酵素の働きによってホルモンが合成され,おそらく滑面小胞体の中にできると考えられている。

(4)粘液性の分泌物をつくる細胞 舌下腺,顎下腺の粘液細胞,腸の杯細胞,胃の副細胞などの分泌物の主成分はムチンで,ムコイチン硫酸と呼ばれる高分子の多糖類の硫酸エステルを含む複合タンパク質である。粘液の中のタンパク質の部分は,粗面小胞体で合成されてゴルジ体へ送られるが,糖の部分はゴルジ体で合成され,両者がゴルジ体で結合するという。硫黄の結合もゴルジ体で起こる。なお舌下腺,顎下腺,小唾液腺,鼻腺のような粘漿混合腺では,腺体の先端に漿液細胞が,導管の側に粘液細胞が固まる傾向があり,粘液細胞塊を漿液細胞塊が帽子状におおっているようにみえる。

(5)分泌物が低分子の場合 エクリン汗腺などの場合には,分泌物の合成のしくみもよくわかっていないし,分泌物も顆粒状を呈していない。一般に細胞内小器官やその他の構造物に乏しく,太い導管は比較的密な結合組織によって包まれている。しかし胃の傍細胞では滑面小胞体がよく発達しており,これが塩酸の形成に大きい役割を演じていると推測される。

分泌物が放出されるしくみ

(1)全分泌holocrine secretion 分泌物が細胞質内に充満し,核は萎縮し,ついには細胞全体が死滅し,分泌物と化して,排出されるものをいい,皮脂腺や瞼板腺においてみられる。

(2)離出分泌apocrine secretion 腺細胞の中で形成された分泌物が,細胞の遊離面に集まって突出し(この突起をアポクリン突起という),ついには突起の根元がくびれて離断し,腺腔におちこむものをいう。腋窩(えきか)のアポクリン汗腺,耳道腺,乳腺などでみられる。

(3)漏出分泌eccrine secretion 光学顕微鏡的には,分泌物が細胞体を傷つけずに外へ出るものを総称して漏出分泌といってきたが,電子顕微鏡的には次の二つに分けられる。(a)開口分泌exocytosis 限界膜をかぶった分泌顆粒が細胞の表面に近づき,ついで限界膜と細胞膜が癒合し,癒合点が開口し,顆粒内容物だけが外へ出る様式である。脳下垂体前葉の各種細胞,膵臓の内外分泌腺細胞,唾液腺の漿液細胞など多数のタンパク質性分泌腺でこの形式が認められる。開口分泌による分泌顆粒の放出が,細胞内にカルシウムイオンの侵入することによりひき起こされること,また分泌顆粒の放出にさいして,顆粒が細胞質内を細胞膜に向かって移動するのに微小管やフィラメントが関与することが知られている。(b)透出分泌diacrine secretion 分泌物が細胞膜をまったく変化させずに,細胞膜を通過して外へしみ出るものをいう。このようにして排出される物質は,細胞膜を通過しうる低分子のものでなければならない。この形式の放出像を形態学的に把握することは困難である。一般にステロイドホルモンを出す細胞(副腎皮質,睾丸,卵巣にある),胃の塩酸分泌細胞などの分泌物は顆粒状を呈さないので,これらの分泌物は透出分泌によって出されると推測されている。

執筆者:藤田 尚男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「腺」の意味・わかりやすい解説

腺

せん

分泌機能を有する細胞を腺細胞といい、腺細胞の集合体を腺とよぶ。細胞外から物質を取り込み、細胞内でそれらの物質から分泌物を合成して細胞の外へ放出するのが分泌である。分泌物が導管を通って輸送される場合は外分泌であり、腺に導管がなく物質が細胞の周りに放出され、それが血管に入って運ばれてゆくのが内分泌である。前者の腺を外分泌腺、後者の腺を内分泌腺という。

また分泌物の種類によって腺を分類する場合もある。膵臓(すいぞう)の外分泌細胞、下垂体前葉細胞などタンパク質やペプチドを分泌する細胞をタンパク分泌細胞、舌下腺、顎下(がくか)腺、気管などは粘液分泌細胞、副腎(ふくじん)皮質や生殖腺のステロイド分泌細胞や皮脂腺は脂質分泌細胞、副腎髄質や松果体などはアミン分泌細胞とよばれ、甲状腺の濾胞(ろほう)上皮細胞はアミノ酸誘導体分泌細胞、上記のものに属さない汗腺細胞や硬骨魚のえらのクロライド細胞などは「その他」の分泌細胞として分類される。なお、内分泌細胞では、ペプチドとアミンが共存していてともに分泌されるという例がかなり多い。軸索末端から神経伝達物質を放出するニューロン、コラーゲンを放出する繊維芽細胞など、定義からは分泌機能を営んでいるにもかかわらず、腺細胞の範囲には入れられていないものもある。

[菊山 栄]

百科事典マイペディア 「腺」の意味・わかりやすい解説

腺【せん】

→関連項目内分泌|分泌

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「腺」の意味・わかりやすい解説

腺

せん

gland

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新