精選版 日本国語大辞典 「腹水」の意味・読み・例文・類語

ふく‐すい【腹水】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

内科学 第10版 「腹水」の解説

腹水(症候学)

腹腔内には内臓相互の摩擦を少なくし,消化管の運動を円滑にするために少量(20〜50 mL)の漿液が存在しているが,腹水とは生理的限界をこえて腹腔内に貯留した液体のことをいう.非炎症性の漏出液(transudate)と腫瘍性ないし炎症性の滲出液(または浸出液,exudate)に大別される.

病態生理

漏出液は腹膜に病変がなく,門脈圧の亢進,血漿膠質浸透圧の低下などが根底にあるもので,滲出液は腹腔内の細菌感染,炎症や癌細胞の浸潤が刺激となって起こる反応である.

1)漏出液:

a)肝性腹水:肝性腹水の代表疾患は肝硬変で,その発現機序は多因子的で複雑である.硬変肝では線維増生,再生結節形成のために肝静脈枝,肝内門脈枝が圧迫され,類洞内静水圧,門脈圧が上昇するが,これらは肝リンパ生成の亢進と腹腔内門脈末梢枝の透過性亢進を導く.これに,低アルブミン血症による血漿膠質浸透圧の低下が加わり,腹水が発現すると考えられている.一方,肝硬変では心拍出量,循環血液量は増加しているが,これは末梢血管抵抗の低下および皮膚,筋肉,諸臓器における動静脈吻合のためであって,血液の多くは吻合部に奪われ有効循環血液量はむしろ減少している.有効循環血液量の減少と肝類洞圧の上昇は種々の神経性・体液性因子(交感神経系,レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系,エンドセリン,ADHなど)を刺激し,腎では腎血流量の低下,腎内血流分布異常とともに尿細管でのNa・水再吸収亢進が起こる.末梢血管拡張にかかわる因子としてはエストロゲン,血管作動性腸ポリペプチド(VIP),血管拡張性プロスタグランジン,サブスタンスP,一酸化窒素(NO)などがある.また,交感神経系,エンドセリン,NOなどに共通する刺激因子として腸管由来のエンドトキシンの意義が見直されてきている.

b)腎性腹水:ネフローゼ症候群では低アルブミン血症による膠質浸透圧の低下に伴い,全身性浮腫とともに腹水をきたすことがあり,小児患者にその頻度が高い.成人では膠質浸透圧の低下だけではなく,合併する肝疾患やうっ血性心不全による肝類洞圧の上昇が腹水発生の要因となる.末期腎不全に伴う腹水の発現機序としては透析療法に伴う慢性水負荷に伴う肝うっ血,腹膜透過性亢進,腹膜リンパ管灌流障害,低アルブミン血症などの複合要因が考えられる.

c)心臓性腹水:うっ血性心不全では肝類洞圧が上昇し,門脈圧が亢進する.さらに,心拍出量の低下のために有効循環血液量が減少し,交感神経系,レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系,バソプレシンが刺激されて,腎でのNa・水の再吸収が亢進する.

d)甲状腺機能低下症による腹水:毛細血管の透過性亢進による蛋白漏出,リンパ導出障害などが考えられている.

2)滲出液:

a)悪性腫瘍性腹水:悪性腫瘍性腹水の貯留機序としては,腫瘍血管の透過性亢進と腹膜リンパ管の吸収障害が重要である.壁側腹膜には腫瘍血管が著明に増生し,血管新生の程度は腹水量に相関する.また,腫瘍が分泌する糖蛋白が血管の透過性亢進にかかわり,血管内皮細胞増殖因子(VEGF),血管透過性因子(VPF),マトリックスメタロプロテイナーゼ(MMP)などが腫瘍血管新生にかかわるとの成績がある.

横隔膜リンパ管への腫瘍の直接浸潤はリンパ灌流を妨げ,胸管が閉塞したときは乳び腹水となる.

b)炎症性腹水:感染性腹膜炎では起因菌に対して好中球などの炎症細胞が動員され,サイトカイン,プロスタグランジン,キニン,ヒスタミンなどの炎症性メディエーターが大量に産生されるとともに,血管透過性が亢進して滲出液が貯留する.膵性腹水は膵仮性囊胞の腹腔内破裂,膵管からの膵液漏などが原因となり,腹水アミラーゼが高値となるとこれが刺激となりアルブミンの腹水中への流出を招く.

鑑別診断

1)腹水の存在証明:

腹水貯留時には患者は腹部膨満感を訴え,腹囲,体重が増加する.身体所見としては側腹部の膨隆,側腹部の濁音界,濁音変換現象,波動の証明などがあるが,少量腹水の確認は困難である.超音波検査ではわずか100 mL の腹水でもecho-free spaceとして確認でき,CT検査では少量腹水の貯留状態を立体的に把握できる.仰臥位をとった場合に微量腹水は,上腹部では右肝下部窩(Morrison’s pouch)や脾周囲腔に,下腹部ではDouglas窩,特に右傍結腸溝に貯留しやすい.

2)穿刺腹水の鑑別:

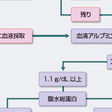

試験穿刺により得た腹水の原因疾患診断のフローチャートを図2-21-1に示す.腹水の外観からでも原因疾患の推定は可能であり,膿性であれば化膿性腹膜炎や結核性腹膜炎が考えられ,血性であれば悪性腫瘍であることが多い.乳び腹水であれば,リンパ管系のうっ滞や破壊をきたす悪性腫瘍や炎症が考えられる.悪性腫瘍のなかでは胃癌,膵癌,悪性リンパ腫などの頻度が高く,結核性の乳び腹水は最近ではほとんどみられない.胆汁性腹水は胆汁性腹膜炎でみられ,淡灰黄色ゼリー状の粘性腹水は腹膜偽粘液腫に特徴的である. 腹水は,その蛋白濃度によって2.5 g/dL以下ならば漏出液,4.0 g/dL以上ならば滲出液と定義されてきたが,判断に迷う例もあり,血清と腹水のアルブミン濃度差が1.1 g/dL以上であれば漏出液,それ未満であれば滲出液という鑑別法が有用である.この血清腹水アルブミン較差は肝類洞圧,肝静脈圧較差を反映するため,血清腹水アルブミン較差が1.1 g/dL以上なら門脈圧亢進症性,それ未満であれば非門脈圧亢進症性と考える.

3)門脈圧亢進症性腹水:

門脈圧亢進症性腹水はさらに腹水蛋白が2.5 g/dL未満の例と2.5 g/dL以上の例に大別される.2.5 g/dL未満の例は線維増生による肝類洞の毛細血管化のために類洞の蛋白透過が妨げられた状態で,肝硬変や晩期のBudd-Chiari症候群などが考えられる.2.5 g/dL以上の例は肝類洞の構造がほぼ正常であることを意味し,心性腹水,肝静脈・類洞閉塞症,早期のBudd-Chiari症候群,末期腎不全,甲状腺機能低下症に伴う腹水などが考えられる. 肝硬変腹水で特に注意しなければならないのは特発性細菌性腹膜炎(spontaneous bacterial peritonitis: SBP)の合併である.本症を示唆する発熱,腹痛,腹部圧痛,Blumberg徴候などの頻度は低く,腹水好中球数算定と細菌培養は必須である.細菌培養ではベッドサイドで腹水をカルチャーボトルに直接入れる方法の感度が高い.腹水中の細菌の証明には一両日を要するため,外科的腹腔内感染がなく,腹水好中球数250/μL以上であればSBPとして早期治療に踏み切る.

4)非門脈圧亢進症性腹水:

悪性腫瘍性腹水と炎症性腹水の鑑別が重要である.腹水細菌培養検査,細胞診,血清・腹水腫瘍マーカーの測定を行い,必要に応じて超音波検査,CT,MRIなどの画像検査,消化管X線・内視鏡検査を加える.癌性腹膜炎の原因としては胃,膵,肝,大腸,卵巣,子宮などの腹腔内臓器の癌腫の腹膜播種の頻度が高いが,成人T細胞白血病のような血液腫瘍でも腹水をきたすことがある.腹水の塗抹・培養での結核菌陽性率は低く,PCR法での陽性率も低いことから,結核性腹膜炎については画像検査も合わせて総合的に判断する.腹腔鏡検査がときに有用であり,腹膜上に粟粒大ないし小豆大の黄白色結節をびまん性にみる.この小結節を採取し乾酪壊死を伴う肉芽腫や,鏡検あるいは核酸増幅試験や培養により結核菌の存在を証明する. 腹水アミラーゼ活性の上昇は,急性膵炎,慢性膵障害(偽囊胞,膵管破綻,膵管狭窄)などのほか,悪性腫瘍の腹膜転移や消化管,胆道壊死による腹膜炎でも認められるが,腹水アミラーゼ活性と蛋白量が著しく高い例では膵性腹水をまず疑い,画像診断を駆使して確定診断に努める. 腫瘍性腹水と肝硬変腹水を鑑別するうえで細胞診は欠かせないが,腹水中LDH/血清LDH比>1.0,腹水中CEA>10 ng/mL,フイブロネクチン>75 μg/mL,コレステロール>48 mg/dL,中性脂肪>75 mg/dLは腫瘍性腹水を示唆する. ネフローゼ症候群では尿中への蛋白漏出のために血清アルブミンが低値となり,腹水は漏出液であるが血清腹水アルブミン較差が1.1 g/dL未満となる.

5)血性腹水:

血性腹水は,腹水中赤血球数が104個/mL以上のときに意味があり,特に肝癌,卵巣・子宮・胃・腸および膵癌などによる癌性腹膜炎のほか,結核性腹膜炎および急性膵炎時にもみられる.血性腹水の原疾患の約1/3は肝癌であり,肝癌破裂に加えて,肝腫大,腫瘍塞栓による門脈本幹の完全閉塞および肝癌の横隔膜への直接浸潤が原因となる.なお,突然のショックとともに血性腹水が認められた場合,肝癌,子宮外妊娠および動脈瘤の破裂を考える.[福井 博]

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「腹水」の意味・わかりやすい解説

腹水 (ふくすい)

ascites

腹水は,語源のギリシア語askitēsでは水腫を意味したが,現在の医学用語としては,腹膜に包まれた腹腔内に貯留した液体を総称する。通常,正常者の腹腔内には約20~50mlの腹水が存在するが,腹水患者では5~10lの液体貯留がみられることがまれではない。腹水を発生する原因疾患は多岐にわたるが,臨床的には腹水の性状により滲出液と漏出液とに分類される。滲出性腹水は,腹膜の炎症や癌によって滲出液が多量に産生されるために起こり,その性状はタンパク質濃度が3~5g/dl程度で,比重が高く種々の細胞成分を含有する。漏出性腹水は,タンパク質濃度は1g/dl前後で,比重は低く細胞成分も少ない。漏出性腹水は,肝硬変,腎臓疾患ことにネフローゼ症候群,心不全などでみられる。肝硬変症では,肝細胞障害により肝臓のアルブミン合成能が低下するために,血中のアルブミン濃度が減少してコロイド浸透圧の低下を起こし,血液の漏出が起こりやすくなる。さらに,胃,腸管などから集まって肝臓に入る門脈の門脈圧亢進や肝リンパの増加が加わると,容易に腹水が生じる。ネフローゼ症候群では,尿中タンパク質喪失のために血中アルブミンが著しく減少し,腹水が発生する。鬱血(うつけつ)性心不全では,静脈圧亢進のために腹水が出る。このほかに,腹水の発生機序として,ナトリウムと水の蓄積,内分泌系因子などの関与も考えられている。触診や打診など物理的な方法で腹水が確実に診断されるのは,1l以上の腹水が貯留しているときであり,超音波検査では200ml前後の腹水を診断することができる。腹水の貯留がはなはだしくなると,腹部は膨隆し,前方のみでなく側方にも突出し,いわゆる蛙腹を呈し,立位では前下方に下垂する。皮膚は伸展されて薄くなり,光沢を帯び,へそが突出する。

腹水の診断

腹水の診断は,まず触診によって波動をみる。次いで仰臥位にして腹部を打診すると,腹水は左右側腹部に集まり,中央部に腸管がくるので,側腹部が濁音を,へその周囲は鼓音を呈し,これが体位によって変動することによって腹水の存在が確実になる。腹水の存在が疑われるときは,試験穿刺(せんし)を行って腹水の存在を直接に証明する。試験穿刺によって得られた腹水は,多くは透明ないし微濁で淡黄色を呈する。黄疸を有する場合は,その程度に応じて黄色調が強くなる。癌による場合は,腹水は混濁し,しばしば血液の混在により赤色調を帯び,ときには癌細胞の集塊もみられる。腹水中の脂肪の含量が多い場合は,腹水は乳糜(にゆうび)状を呈する。腹水の治療は原則として入院安静で,食塩制限によって尿量を増加させると消失することが多い。1日尿量2l以上を目標にして種々の利尿剤を与える。利尿剤は,ナトリウムの尿中排出と水分排出作用を有し,種々の病態に応じてスピロノラクトン,フロセミド,ブメタニド,サイアザイド剤などを,単独また併用で使用する。血漿浸透圧の改善のためにアルブミンを併用すると利尿効果が大きい。利尿剤に反応しない難治性腹水の治療として,腹水穿刺と自己腹水濃縮再静注法がある。

執筆者:川崎 寛中

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「腹水」の意味・わかりやすい解説

腹水

ふくすい

腹腔(ふくくう)内に異常な体液が貯溜(ちょりゅう)したものを腹水といい、その状態を腹水症という。組織内のリンパ液が過剰に存在する状態を浮腫(ふしゅ)または水腫とよぶが、体腔内におこる浮腫を腔水(くうすい)症と総称し、体腔の種類によって呼び分けられる胸水症、腹水症などがその代表である。腹水症では、数リットルの液体が腹腔内にたまることも少なくない。

腹水の原因としては、肝臓内静脈圧、門脈圧の上昇、血清アルブミンの減少、副腎(ふくじん)皮質ホルモン、とくにアルドステロンの不活性化障害などがあげられているが、腹水症は、実際には、うっ血性腹水、悪液質性腹水、炎症性腹水などに大別されている。したがって腹水は、心疾患、慢性肺疾患などによる全身性のうっ血、あるいは肝硬変症、門脈血栓症などによる門脈血のうっ血の場合、悪性腫瘍(しゅよう)による悪液質などの栄養低下で血漿(けっしょう)アルブミン量が低下した場合、また、腹腔、すなわち腹膜の炎症機転によって滲出(しんしゅつ)が亢進(こうしん)した場合にしばしば認められる。うっ血性の腹水の場合は、血液から濾過(ろか)された漏出液であるため、比重1.018以下、タンパク含量4%以下で、細胞成分に乏しいのに反して、炎症性の場合は、滲出液であるため、比重1.018以上、タンパク含量4%以上で、細胞成分に富むなどの差がある。両者の鑑別は、タンパク反応の一つであるリバルタ試験が用いられる。

腹水に血液が混じる場合は、結核性および癌(がん)性の腹膜炎のことが多く、腹腔に血液そのものがたまる場合は、血腹症とよばれ、肝臓、脾(ひ)臓の外傷、大動脈瘤(りゅう)の破綻(はたん)、卵管妊娠などにみられる。腹水が乳白色で脂肪に富む場合は、乳糜(にゅうび)腹水とよばれ、胸管の外傷などによる損傷、あるいは腫瘍による閉塞(へいそく)で、腹水中に脂肪を含むリンパ液、すなわち乳糜が混入して生じたものである。腹腔内にある程度の腹水がたまると、腹部は膨隆し、打診の際には、体位を変換することによって音の変化がわかるし、触診の際には、波動を認めることができる。腹水の性状を検査するためには、腹腔穿刺(せんし)を行うのが常である。とくに、腹水に含まれる細胞を観察し、悪性腫瘍細胞の存在を確認する細胞診は、臨床的にしばしば用いられるものである。

[渡辺 裕]

家庭医学館 「腹水」の解説

ふくすい【腹水】

●症状

腹水が1ℓ以上たまると肉眼的にもおなかが膨らんで見えます。

急にベルトがきつくなる、急に体重が増加するなどの症状で気づくこともあります。おなかの張る感じ(膨満感(ぼうまんかん))、食欲の低下、吐(は)き気(け)、息切れなどの症状として現われることもあります。

●検査と診断

腹腔内に注射針を刺して腹水を少量とり、生化学的に分析したり、菌の培養などを行ないます(腹水穿刺(ふくすいせんし))。

肝硬変では、血液中の水分を保つアルブミンというたんぱくが少なくなり、水分を血液中に保持する圧が弱くなるため、血管外にもれて腹腔にたまります。また、肝細胞を囲む線維のために肝臓内の血液の流れが悪くなり門脈圧(もんみゃくあつ)が高くなり、血液中の水分がもれやすくなります。

まれに細菌感染による腹膜炎をおこし、腹水が貯留することもあります。

●治療

まず塩分の摂取を控え(1日あたり6g)、原因となる病気があれば、その治療を行ないます。そして、利尿薬によって腹水を排泄(はいせつ)することが原則となります。

低たんぱく血症のときにはアルブミンの点滴なども行なわれます。

大量の腹水の排出は体液の喪失を招くため、あまり行なわれませんでしたが、輸液で十分に補いながらであれば可能です。

百科事典マイペディア 「腹水」の意味・わかりやすい解説

腹水【ふくすい】

→関連項目肝不全|打診|バンチ病|腹膜

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「腹水」の意味・わかりやすい解説

腹水

ふくすい

ascitis

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「腹水」の解説

腹水

世界大百科事典(旧版)内の腹水の言及

【肝炎】より

…症状としては,発熱,黄疸,食欲不振,悪心,嘔吐,腹痛,体重減少等がみられる。ふつう肝腫大や脾腫も伴い,ときには腹水もみられる。診断は,肝生検でアルコール硝子体が見つかればより確実となる。…

【肝臓】より

…肝臓血流障害も生じ,肝細胞の機能も低下するため,アルブミンや血液凝固因子をはじめとするタンパク質の合成障害,解毒機能低下,ホルモン代謝異常,門脈圧亢進症,栄養障害などが起こる。さらに進行したものでは,腹水の発生,消化管出血,脳神経障害などの合併症を呈する肝臓病の終末的病態である。原因としては,慢性肝炎からの移行が最も多いが,ほかにアルコールの過飲,高度の栄養障害,日本住血吸虫症,心臓病による長期の肝鬱血(うつけつ),原因不明のものなどがある。…

【肝不全】より

…後者は,進行した肝硬変や肝臓癌,肝臓内に長期間持続して胆汁が鬱滞(うつたい)することなどによって生じ,高度の肝臓萎縮と繊維化,およびその結果生じる肝血流障害,腫瘍性変化などが直接の原因となる。ともに症状として,全身消耗,皮膚や性器の異常,感染に対する抵抗力の低下,循環障害などを伴うが,黄疸の増強,腹水,出血傾向,肝性脳症と,高度の栄養障害が臨床的には重大な問題となる。

[肝臓の機能低下による種々の症状]

(1)黄疸 黄色色素のビリルビンが体内に蓄積して皮膚などを黄色に染める現象を黄疸という。…

※「腹水」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新