日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本思想」の意味・わかりやすい解説

日本思想

にほんしそう

はじめに

日本思想史の時代区分

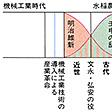

日本人は日本の地理的環境のために日本史の展開の過程で外国の影響を不断に受けてきた。西洋の影響がまだ直接日本に及ばなかった時代、日本は主として隣国中国の影響を受けた。その後、欧米諸国の植民地獲得の勢いがアジアに及ぶと、欧米の影響を受けることになった。その間、南中国から水稲農業技術、欧米から機械工業技術が伝来して二大産業革命が起こり、日本の歴史は3時代に大きく時代区分されるのである()。

第1期は、石製の手道具を使って主として狩猟採集生活を営んだ時代(その末期が縄文時代とよばれる)。

第2期は、初めは青銅製、ついで鉄製の道具を使って農耕を営む水稲農業時代(弥生(やよい)時代・古墳時代より幕末まで)。

第3期は、自動機械によって工業生産を行う機械工業時代である。ただし、明治時代以降今日までは第2期から第3期への過渡期の前半で、今後、後半期に入り、やがて真の意味の機械工業時代を迎えるものと考えられる。

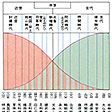

ところで、中国の影響を受けた第2期は、日本に伝来した「北」中国思想と「南」中国思想の性質とその受け取り方の相違によって、この時期の日本思想史はまた3時代に分けられるのである()。

第1期は中国思想の影響をそれほど強く受けなかった弥生・古墳時代―始原時代。

第2期は「北」中国思想の影響を強く受け、それを日本化していった奈良・平安・鎌倉時代―古代。

第3期は「南」中国の思想の影響を受け、それを利用して日本らしい思想をつくりだしていった室町・安土(あづち)桃山・江戸時代―近世。

われわれが通常日本思想と称しているのは、水稲農業時代2000年余りの間を特色づける思想のことで、縄文時代や機械工業時代の思想をいうものではない。それでは、この時代の日本思想の特色とは何であるか。

[石田一良]

生活としての思想

それを語る前に「思想」ということばを説明しておく必要がある。

およそ思想には、(1)「イデオロギーとしての思想」と「生活としての思想」がある。社会的経済的生活のなかに融(と)け込んでいる思想と、政治を介在させてそのうえにたつ哲学・芸術・宗教などの領域におけるイデオロギーの形をとった思想がある。(2)イデオロギーとしての思想のなかにも「ロゴス化された思想」と「ロゴス化されていない思想」がある。「ロゴス化された思想」とは、ことばで言い表され体系を与えられた思想、「ロゴス化されていない思想」とは、政治ないしは宗教・芸術(文学・美術)の活動とその所産のなかに融け込んでいる思想――美術を例にとると、美的表現の内容と様式に融け込んでいる(表現の内容や様式に形象化されている)思想――をいう。

日本の歴史には、中国、ことにヨーロッパの歴史にみられるような、深遠壮大な体系をもったロゴス化されたイデオロギーとしての思想は生まれていないといわれてきた。しかしそれは、日本人が思考力弱く構想力に欠けるからではない。日本人は、近代ヨーロッパ人のように、思想を生活の外に成立するものとは考えなかったからである。つまり生活することのなかに、政治ないしは宗教・芸術活動とその所産に融け込ませるものと考えてきたのである。

そうした傾向は、外来思想の空洞化を意味するが、しかし、思想を生活化するという、日本人の思想活動の特色であることを見落としてはならない。したがって、日本思想および思想史の重要な研究対象は、ヨーロッパの思想史が哲学史として成立しうるのとは違って、外国から「ロゴスとしての思想」を受け入れた場合でも、それを生活化したところにある(空洞化と生活化はコインの表裏の関係にある)といえようかと思う。

水稲農業生活には当然、水稲農業生活の思想があった。それをみいだすためには、神道(しんとう)を取り上げるのがもっとも適当であろう。なぜなら、日本の神道は水稲農業生活とともに成立し、その後も水稲農業生活の営まれるところ、いつ、どこにおいても再生産されて今日に及んでいるからである。

[石田一良]

神道思想

さて、神道(しんとう)の思想――神を祭ることのなかに融(と)け込んでいる思想――をみいだすには、神道の歴史をみるのがもっとも捷径(ちかみち)で、かつ適当と私は考えている。

[石田一良]

神道思想の更衣現象とその論理

着せかえ人形

神道が「固有宗教」として水稲農業時代を一貫して存続してきた仕方は、まことに特異である。神道の歴史を一目で見渡す高所より大観すると、神道は「着せかえ人形」のように、時代が変わるとすばやく前代の古い思想の衣裳(いしょう)を脱ぎ捨てて、次代の新しい思想の衣裳に着かえてきたようすがみえる。奈良時代の初めころには、大和(やまと)朝廷が諸氏族を統一して古代統一国家をつくるためのイデオロギーの衣裳を身に着けて『古事記』のなかに現れていた。ところが平安時代に入って仏教が国民に浸透すると、いままでの思想の衣裳を脱ぎ捨てて仏教の衣裳に着かえ、鎌倉時代には天台系の本地垂迹(ほんじすいじゃく)神道や真言(しんごん)系の両部神道となった。室町時代に入って禅宗が流行すると、古い思想の衣裳を脱いで三教(儒・仏・老)一致の衣裳に着かえて反本地垂迹説を唱える吉田神道となった。徳川時代に儒教が幕藩体制のイデオロギーになると仏教の衣裳をかなぐり捨てて儒教の衣裳に着かえ、林羅山(らざん)の説く理当心地(りとうしんじ)神道や山崎闇斎(あんさい)の唱える垂加(すいか)神道などの儒家神道となった。徳川中期に国学がおこると、儒教の衣裳をさらりと脱いで、国学の衣裳に着かえて、本居宣長(もとおりのりなが)の説く古学神道となり、さらにキリスト教の衣裳を重ね着して、平田篤胤(ひらたあつたね)の唱える古道神道となり、幕末にはキリスト教と習合して渡辺重石丸(いかりまろ)の説くような反本地垂迹的神・基習合神道となって、キリスト教の衣裳に衣(ころも)がえしようとした。ついで明治時代になって家制国家のイデオロギーが台頭すると、その衣裳に着かえて国家神道(神社神道)となり、太平洋戦争敗戦後はあっさりその衣裳を脱いで、アメリカ流の民主主義の衣裳を身に着けようとした。

さらに、神道の神観念の歴史をみると、神はさまざまに変装したというより、変身した感がある。たとえば『古事記』のなかにおいては、神は皇室や一部有力氏族の祖先神となった。神・仏習合神道では、神は仏・菩薩(ぼさつ)の垂迹となり、神・儒習合神道では太極の理、ないしは太極のうちに兆しそめた一気と考えられた。神・国習合神道では皇室およびすべての国民の祖先神、神・基習合神道ではデウスのような創造・主宰神や最後の審判をつかさどる神となり、国家神道では皇室およびすべての国民の祖先や祖先神となるほかに、忠臣義士や内乱・外戦の戦没者になった。歴史の事実として同一の神社においても祭神が入れ替わり、その社(やしろ)を祭る人々にさえ知られていないこともあった。

[石田一良]

関数主義

この神道の臨機応変・自由自在な変装・変身ぶりは、仏教・儒教やキリスト教ないしはイスラム教などの他の宗教にはみられないところである。しかも神道は、外来の世界宗教に吸収されてしまうこともなく、またその影響の累積に埋没してしまうこともなく、それでいてその本質がはっきりしないまま、今日、依然としてあらわに、かつ頑強に神道であり続けている。キリスト教信者やイスラム教徒にはまことに奇妙で、えたいの知れない宗教のようにみえる。

この事情によって、神道は、元来「神を祭る行為のうちに融け込んでいる思想」をもつが、「ロゴスとしての思想」をもたないことがわかる。事実、バイブルやコーランのような神典(聖典)がない。それにもかかわらず「ロゴスとしての思想」を借りて自分をロゴス化しようとする意思は神道史を貫いて絶えず旺盛(おうせい)にもち続けてきたのである。裏からいえば、神道は「祭りとしての思想」をロゴス的変装・変身の歴史を通してもち続けるという、頑強な反ロゴス的傾向をもつようにみえる。宣長が「言挙(ことあ)げせぬ」というのも、この特質をさしたものといえよう。また神道が古い厚着を脱ぎ捨てようとするとき、しばしば老荘思想という薄着を利用したのも、この反ロゴス的傾向のせいであろう。つまり、神道に本具する一見矛盾するように思える反ロゴス性とロゴスへの意志は、神道史に思想的多様性と思想史的非連続性を与えながら、神道の本質を頑強に今日に存続させてきたゆえんと考えられる。この神道史を特色づける――他の宗教の歴史にみない――思想的多様性と思想史的非連続性は、神道の「反ロゴス的な本質」が「変装・変身の論理」を本来的に備えていることから生じたものと思われる。

この神道にみられるところの絶えず原初(歴史的「原始」ではなく、歴史を貫いてつねに現在していて動的に活動している「原初」、流行語で「原点」といったほうがよいかも知れない)に立ち戻ることによって、変装・変身を自由自在に行うという、神道および神道思想形成の論理――変り身の速さと復原力の強さ、妥協と守旧、変化と持続の弁証法――を、私は数学上の用語を借りて「関数主義」(〔f(x)=y〕ism)と名づけている。この数式においてfは神道思想の本体、xはfが受けるその時々の思想の影響、yは歴史のなかに具体的に現れているその時々の姿をとる神道思想である。

[石田一良]

神道思想の本体

それでは、神道が関数的に応変するたびごとに復原して行く原点、ロゴスなき神道自体、すなわちfとは何か。それをみつける方法は、いかに時代をさかのぼっても、またいかに山間・海隅の僻地(へきち)に分け入っても、つねに特定の衣裳を身に着けている姿よりみいだしえない「着せかえ人形」のような神道においては、本居宣長(もとおりのりなが)の時間的、柳田国男(やなぎたくにお)の空間的に遠くに求める方法は有効ではなく、各時代・各地方の神道からその衣裳を取り去る消去法が適当である。消去法というのは、先の数式におけるyからxを――つまりその時々のy1、y2、y3、……からその時々のx1、x2、x3、……を消去して水稲農業時代を貫く共通のf(神を祭ることのなかに融(と)け込んでいる思想)を取り出す方法である。そうした方法で取り出した神道思想の本質fは、結論的にいうと、(1)経験的現実主義(生活中心主義)と、(2)共同体主義のかけ合わされた思想的構造物と私は考えている。

[石田一良]

経験的現実主義―生活中心主義

日本人にとって神は、人間をはじめとしてそれを取り巻く動植物の生命を生産し豊富にする目に見えぬ神秘的な力(産霊(ムスビ)productive power)である。祭りは、この産霊の力の更新・増長を確認する儀式である。

日本人が神に祈願することは、つねに生命の生産・増長ないしは生活の安楽・繁栄に関するきわめて生活的――つまり現実的なことに限られてきた。古神道の倫理においては、神の生成の働きにかなうものはすべて「善(よし)」、阻害するものはすべて「悪(あし)」とみなされたと村岡典嗣(つねつぐ)はいう。したがって神道は、仏教やキリスト教などの来世教と習合しない限り、人間の死にかかわることはなかった。『古事記』『風土記(ふどき)』『万葉集』などの古典によれば、神は社(やしろ)をもつが墓はなく、人は墓に葬られるが社に祭られることはない。このことは、上代日本人に死後の観念がなかったことを意味するものではなく、人間の死に関することは神道以外の習俗が担当していたことを物語る。そこで仏教が伝来すると、死および死者を仏教に任せるという、文明世界の宗教には類をみない固有の宗教と外来宗教の「役割分担」という珍しい現象が生まれたのである(日本の思想史を特徴づける「イデオロギー連合と役割分担」のもっとも早い例と考えられる)。

ところが室町時代以降、死者を神に祀(まつ)る風習が普及してきた。この事実は、人を神に祀る・祀らぬは、神道のxに関する問題であって、fのなかに含まれていないことを物語っている。事実、死者が神として祭られてもf(生活中心主義・共同体主義)という神の本質は変わらなかったのである。

[石田一良]

共同体主義

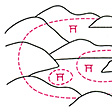

こうした神の産霊(ムスビ)の働きは、元来一定の限界をもち、その境域の外には及ばない。神は、広狭の差こそあれ――たとえ境域が全世界・全人類に広がろうとも――境域をシメル特殊的(パーティキュラール)なKamiであって、境域をヒラク(撥無(なく)する)普遍(ユニバーサル)なGodではない。この神が境域を占拠する(シメル)働きを古い日本語では「シル」という。シルとは、シメナワを張り巡らせて(ツナ延(ハ)エて)限界(カギリ)ある空間(シロ・シマ・クニという)を切り取り、それを占拠する行為(はたらき)をいう。神のシル「神聖な境域」は「弥(ヤ)シロ」(社)とよばれ、また神が禁呪(きんじゅ)する(モル)禁足区域という意味でモリ(「杜」――ふさぐという意味)ともいわれた。ここに神国(神がシリ・モルところの神聖な境域(クニ))の観念が生まれる。日本人の政治(政治することをシルという)の論理、知識(知ることもシルという)の論理も、ここに源をもつと考えられる。

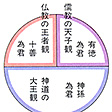

さて、このような神は、その力を増強すると、自分の縄張りを広げて、弱小な神々の縄張りを温存しつつ包み込んでゆく()。

以上が、神道が日本歴史のなかで応変しつつ、不変に保ってきたところの、神の祭りと神を祭る生活のなかに融け込んでいる、ロゴスなき思想の本体ではなかろうかと思われる。すなわち、神道および神道思想の特質は、(1)経験的生活中心主義、(2)共同体主義、(3)関数主義の3要素からなる構造体ということになる。つまり、生活中心主義は生命を尊重し生命を生産・再生産して生活を豊かにすることを願う経験的・現実主義的(リアリスティック)な生活意志である。この神道の基本原理である生活中心主義の実現する場が共同体で、この共同体的生活中心主義を実現する論理が関数主義ということになる。したがって、この3要素が構成する日本の神は、その時々の共同体の生活意志((1)×(2)×(3))を神格化したものとなる。逆にいうと、神道は神を共同体のその時々の生活意志として生活のなかに内在化させているといってもよい。

真善美聖の基準をヨーロッパのキリスト教徒は神に求め、中国の儒教の徒が天ないしは聖人に求めたのと違って、日本人は自己の属する共同体のその時々の(つまり経験的)生活意志に求めたことになる。

しかしここで注意しておきたいことは、神道の思想が日本人の思想の土台となったとか、日本人の思想をつくる原理であったとかいうのではない。むしろ逆に、日本人の思想が水稲農業生活とともに成立し、それが宗教面に現れるとき、神道思想になったと考えるべきである。したがって、上述の原理は、水稲農業時代の日本の思想形成の原理であり、日本の思想史はこの思考原理の展開ということになろう。

[石田一良]

氏族時代の思想

時間と空間の観念

氏族時代の日本人は、その内部を山川や丘をもった半島によって蜜蜂(みつばち)の巣のように小さく区域された海中の小島で水稲農業生活を営んでいた。彼らはそのような閉(し)められた小地域をシマ・クニ・シロと称し、シロをつくる行為をシルといった。シルとは「治(し)る」「知る」こと――政治と思想の本源――を意味する古語で、元来はシメ縄を張り巡らせて一区域の空間を自分のものとして占有して(シメて)他人の侵入を排除する行為を意味した。彼ら氏族はその地域を鎮める国魂(クニタマ)神を祭り、海陸からの侵入者を防ぐ境の神――サカの神、セの神、サキの神、トの神、ウラの神などを祭った()。

彼らにとっては、空間だけでなく時間も氏族ごとに閉められていた。すなわち、時間は節をつくりながら、(1)円環的(神話的時間の場合)、(2)直線的(歴史的時間の場合)に流れた。円環的時間の節々で彼らは神を祭った。また彼ら氏族の過去のできごとを語るとき、彼らの先祖某々の世代のこととして直線的時間のなかに位置づけたのである。

こうした閉められた空間・時間を生きる氏族人は、中国人のように時間を土用と四季、ないしは十干十二支に、空間を中央と四方、ないしは五服・九囲に分割する(氏族の割拠を超えて他氏族にも通用する)ように合理主義的に処理することなく、自分たちの氏族にだけ通用する時間・空間を経験的に生きていたのである。つまり彼らは、日本の地理と歴史を異質の空間と時間の加算的構造体に形成したのである。

こうした氏族の割拠対立(いわば原始的戦国時代)のなかから豪族たちが台頭してきた。彼らは社(やしろ)に氏神を祭って神話的伝承を語り、墓に祖先を葬って歴史的伝承を伝えて、共同体の団結を図ってきたが、両者を関係づけることはしなかった。やがて彼らは、彼らの祭る氏神が、(1)あるいは高天原(たかまがはら)から天降(あまくだ)り(天神の場合)、(2)あるいは山から下りて(地祇(ちぎ)の場合)、里の女と婚(まじわ)って、彼ら氏族の祖先を生んだという神婚譚(たん)をもって、神話と歴史、社と墓を結び付け、彼らの権力を神秘化したのである。

さて、大豪族は他の氏族を征服したとき、被征服氏族を滅亡し尽くさないで彼らの独立性を弱めたうえで温存し(「和平(やわ)す」という)、被征服地域を取り込んで己(おの)が境域(縄張り)を拡大したが、ついに天皇氏がこれら各地の大豪族たちを同じ方法で包み込んで原始封建制ともいうべき氏族国家をつくりあげていった()。

その間、豪族たちの祖先や祖神は天皇家の系譜や神統譜に組み入れられ、氏族国家の時間的構造体は輪切りにするとのように氏族国家の空間的構造を現すものとなったのである。

[石田一良]

神道の成立―呪術から宗教へ

さて氏族の神は、その時々の氏族共同体の祈願に応じて託宣を下したが、キリスト教やイスラム教の神のように、永遠普遍の意志を神典に示す超越的人格神ではなく、共同体のその時々の生活の意志を神格化したものであった。つまり、真善美聖の価値基準を超越的人格神ないしは聖人・聖者に求めず、その属する共同体のその時々の(つまり経験的な)生活の意志に求めたのである。したがって、共同体の生活の存立と繁栄を阻害すると考えられた行為は、それを行う人が意図するとしないにかかわらず(先天的身体的障害でさえも)、氏族共同体に対し、したがって共同体の神に対するアシきツミ・ケガレとみなされ、祓(はらえ)によって浄(きよ)められねばならなかった。彼らはツミ・ケガレのなかでも死の穢(けがれ)をもっとも忌み嫌った。神道は生にのみ関係し、死は神道以外の習俗が担当していたようである。

水稲農耕人は、労働力をもって自然の生産力を奪取する狩猟採集人と違って、自らも労働して(自然の生産力に人間の労働力を加えて)水稲を生育することを神に誓い、神の産霊(ムスビ)の発動を祈願した。彼らは呪術(じゅじゅつ)時代からの宗教の時代に移っていたのである。記紀神話は、天孫の降臨によって、日夜喧騒(けんそう)を極めていた磐根(いわね)、樹立(こだち)、草の片葉が「言語(ものがたり)」をやめたと伝えている。縄文時代の信仰の名残(なごり)がしだいに神道化されていったことは、『常陸国風土記(ひたちのくにふどき)』の水稲農耕を妨げた夜刀(やと)(蛇)の神の伝説から『古事記』の三輪(みわ)山の蛇神の神婚譚(三輪氏の祖先神話)への展開によって察することができる。

[石田一良]

律令・格式時代の思想

儒仏二教の伝来

そうした思想状況に、儒教が伝来して氏族の団結を強化する役割を果たすとともに、天下と天下を支配する天子の観念を伝えた。中国では儒教は水力国家のイデオロギーであったというが、わが国でも大規模な治水・水利事業の行われた応神(おうじん)・仁徳(にんとく)天皇のころに伝来し受容されたと『日本書紀』が語っていることは注目すべきである。ついで伝来した仏教は、開かれた世界像(須弥(しゅみ)世界像)と氏族的割拠を超えた仏と輪廻転生(りんねてんしょう)の思想を伝えた。儒教は系譜的伝承を重んじて氏族割拠の精神を強めながら、諸氏族を統率する天皇の権威を高めたが、仏教は氏族団結の精神を撥無(なく)して統一国家への精神的基盤を培っていった。聖徳太子の十七条憲法はこうした儒・仏のイデオロギー連合の所産といえよう。

そうして飛鳥(あすか)時代の中ごろ、大化改新のころから律令(りつりょう)体制の受容が始まった。

[石田一良]

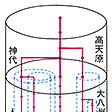

律令国家と金光明経

天智(てんじ)天皇、ことに天武(てんむ)天皇は、中国の政治体制とその理念を積極的に導入した。ただし天武天皇は、従来の氏族国家の構成単位である氏族を温存してこれを国家の基礎に据え直し、そのうえに律令的官僚機構を上乗せする二重構造の国家をつくった()。この新しい国家および貴族の二重性を示すものに、ここに図示した天皇観がある()。

天皇と律令国家の体制を護(まも)るものが、『金光明(こんこうみょう)(最勝王(さいしょうおう))経(きょう)』の「四天王護国品(ぼん)」と「王法正論品」であった。前者は仏の恵みによって現世に国王と生まれ四天王の加護を受けると説き、後者は王者に法律を布(し)いて国民を厳しく教戒すべしと教えている。天武天皇はこの経とその本尊釈迦如来(しゃかにょらい)の像を諸国に安置して皇室と国家の鎮護を祈願させたのである。

[石田一良]

大仏開眼と国民国家の思想

こうした天武天皇の政治思想を継いで聖武(しょうむ)天皇は諸国に国分寺(こくぶんじ)、中央帝都(奈良)に東大寺を建立して、『金光明経』によって釈迦如来像を安置しようと考えたが、やがて『華厳経(けごんきょう)』『梵網経(ぼんもうきょう)』によって知識仏として毘盧遮那(びるしゃな)仏像を東大寺に安置することを思い立った。これらの経によると、蓮華蔵(れんげぞう)世界の教主毘盧遮那仏は蓮華葉上の千の大釈迦、蓮中百億の小釈迦となって微塵(みじん)衆に接して盧遮那の教戒を授けるという、まさに律令国家の体制を髣髴(ほうふつ)させたのである。

しかし、聖武天皇は、天皇の富と力をもって毘盧遮那の大像をつくることで満足せず、全国民の力をあわせて顕造しようと考え、当時民間に仏教を広めていた行基(ぎょうき)を大勧進職(だいかんじんしき)に任じた。聖武天皇はこのころ全国に100万町歩の墾田の開拓計画を推進していたが、天皇は開墾者に墾田を永世に私有(ただし租税は国に納め、国家の統治を受ける)することを許した。また貴族の子弟に限られていた大学に新たに明法道(みょうほうどう)・文章道(もんじょうどう)を設け、庶民と雑任の子弟に限って入学させることにした。国民のエネルギーを国家に吸収しようとしたのである。

こうした動きは、実は律令国家の基礎に据えられた氏族共同体の精神が、律令体制に浸潤されながら、水稲農業生活から絶えずエネルギーを補充されて律令体制とその精神を逆に浸潤してゆく過程(つまり日本化の過程)に生まれた現象と考えられる。この傾向は、平安時代に入るといっそう進み、新しい政治体制をつくりだすに至るのである。

[石田一良]

格式政治の論理

平安時代初頭の政治思想の顕著な特徴は、政治は「時宜(じぎ)」によるべし――その時々の国民生活の実状に適応すべし――と考えられたことである。天皇はじめ政府高官たちは、政(まつりごと)は「沿革」を尊ぶといい、現実にあわせて律令に沿ったり、律令を革(あらた)めたりして律令体制を維持しようと考えた。三善清行(みよしきよゆき)の『意見封事十二箇条』にもその思想がある。ここに格式(きゃくしき)の編纂(へんさん)が行われたのである。

律令は法の大綱をあげ、格式は具体的細則を定めた。中国で律令と同時に格式が編纂されたが、わが国では律令は奈良時代前期に、格式は奈良時代の後期を隔てた平安時代初期に編纂され、その際、格には、(1)律令を助けて出(い)ずるものと、(2)律令を破りて出ずるものがあると、当時の『令集解(りょうのしゅうげ)』は説明している。時宜に応じて律令を破って出された太政官符(だいじょうかんぷ)や詔勅(しょうちょく)を、改めて勅裁を受けて格としたのである。この政治姿勢は、墾田に関する三世一身(さんぜいっしん)の法や永世私有の法(土地国有の理念に沿う)を超えて時宜にあわせて、国司の不入、徴税の免除(「不輸(ふゆ)不入」)の特権を与える荘園(しょうえん)を認めて土地国有体制を維持しようとしたのに呼応する。

[石田一良]

法華経の思想

こうした政治体制とその思想にあわせて奈良時代前期の『金光明経』、後期の『華厳経』を所依の経典とする鎮護国家の仏教にかわって『法華経(ほけきょう)』を所依の経典とする新しい鎮護国家の仏教(天台法華宗)が最澄(さいちょう)によって唱えられた。中国では法華教の次に華厳教が現れたが、日本では順序が逆になっている。『華厳教』が煩悩を掃蕩(そうとう)して悟りに至るべしと理想主義的に説くに対し、最澄は『法華経』の方便説によって(中国の天台智顗(ちぎ)にすでにその考えはあるが、最澄はそれを強調して)煩悩の力をも借りて悟りを成就しようとした。最澄は、日本は須弥(しゅみ)世界にあっては仏国インドを東に遠く離れた震旦(しんたん)国のなおはるか東方海中の小島(世界最劣悪の国土)であり、代は末法(まっぽう)・像法(ぞうぼう)の交、人は劣悪の根機である、この日本人には諸経のなかでもっとも優れた『法華経』の教えが適当である、と考えたのである。

[石田一良]

摂関・院政時代の思想

律令制と摂関制

格式政治に次ぐ摂関(せっかん)政治は律令(りつりょう)政治のよりいっそうの日本化といえるが、両者は質的に相違するものではなかった。

なるほど、平安時代初頭以来、摂関をはじめとして、令外(りょうげ)(律令制による官職以外)の官が数多く置かれたが、それらの官職が摂関職を中心に組織せられて令制とは別種の行政機構とその理念をつくったわけではなく、律令制による審議機関は従来どおり機能していた。令制では審議の結果を左大臣(一ノ人)が天皇に上奏して裁決を仰いだが、いまや天皇と審議機関の間に摂関が介在して、天皇が成人の場合は関白が天皇に取り次ぎ、天皇が幼少の場合は摂政(せっしょう)が天皇にかわって裁決することになった。左右大臣以下の令制の官は天皇がかわっても原則として留任したが、摂関は天皇がかわり外戚(がいせき)関係がかわるとかならず交替した。つまり摂関の地位は天皇の外祖(がいそ)・外舅(がいきゅう)という私的血縁的な関係によって与えられていたからである。

[石田一良]

台密の思想

この摂関と律令・格式(きゃくしき)による官僚機構の二重性は彼らの仏教信仰にも表れていた。藤原道長(みちなが)の建てた法成寺(ほうじょうじ)の金堂(こんどう)の本尊大日如来(にょらい)は天台密教によると釈迦(しゃか)如来でもあると考えられた。主としては私的個人的な祈願(摂関家では入内(じゅだい)した女(むすめ)に皇子の誕生を願ったりした)に応じる密教と国家鎮護を願う顕教(けんきょう)の二重映(うつ)し的性格が摂関家の信仰にみられたのである。こうした二重映しの構造は、恵心(えしん)(源信(げんしん))の唱えた浄土教によって建てられた法成寺の阿弥陀(あみだ)堂(無量寿院(むりょうじゅいん))にもみいだされる。恵心は天台法華教の説く観心の止観業に浄土教の求める観相の念仏行(ねんぶつぎょう)を重ねて『往生要集』と『一乗要決(ようけつ)』を著したが、彼の教えに従って建てられたこの阿弥陀堂の堂内の壁には九品浄刹(くほんじょうさつ)の風光が描かれ、扉には九品来迎(らいごう)相を現し、堂前の草前栽(せんざい)には色とりどりの草花が乱れ咲いて、恵心のつくった和讃(わさん)のように彼此(ひし)両岸の風光を二重映しに表現していたのである。

さて、藤原摂関家と外戚関係のない後三条(ごさんじょう)天皇が即位すると、道長の子の関白頼通(よりみち)の政治権力は急速に衰え、白河院政が始まるといっそう衰退していった。摂関政治は律令・格式政治の下着の上に重ねられ、下着の模様を透かせる綾羅(うすもの)に例えることができようか。

[石田一良]

院政の理念

さて、白河上皇によって院政が開始され、院は「治世の君」とよばれた。院は中下級の貴族のなかから上皇の個人的好みにかなった人物を「近臣」として登庸し、院庁という新しい行政機構を設け、院庁の下文(くだしぶみ)を官省符よりも重んじ、院の宣旨(せんじ)(院宣)を天皇の詔勅よりも政治的力をもつものとした。ここに初めて律令制政治と違った政治体制と理念が生まれたと、のちに北畠親房(きたばたけちかふさ)は説明している。「治世の君」とよばれた院は天皇家の家長で、天皇の父ないしは祖父であった。院政は、天武(てんむ)天皇以来律令国家の基礎に据えられてきた氏族生活の伝統的な政治意志が律令政治を浸潤した結果と考えられる。

[石田一良]

宿世の思想と末法・末世の意識

この時代に「家の先途(せんど)」といって貴族の家々に昇進しうる官位の限界が慣習法的に決定されてきた。宮廷貴族の政治上の権勢は院政の出現によって衰え始めて、前世の所業が因となって今生(こんじょう)の果を生むと説く「宿世(すくせ)」の思想は、いっそう沈滞の風を宮廷貴族の間に瀰漫(びまん)させた。それとともに、すべての存在を過去の結果とみる歴史的な意識――因果的思考がおこって、和歌の方面でも、時間をずらせておこる二つのできごとに因果関係をつけて詠む歌風がおこり、また造型美術の方面では、時間を加えた四次元の空間が成立して絵巻物を生むに至った。

なお、この時代には末法思想と結んで近代末世の意識が生まれてきた。摂関をはじめ上級貴族は摂関時代を理想の時代とし、院政による古い貴族秩序の弛緩(しかん)、地方武士による荘園(しょうえん)の侵食などの政治的社会的基盤の動揺を体験して、近代末世の意識を抱くようになったのである。しかし当時の宮廷貴族は末法末世の到来を嘆くだけではなく、この衰世にどう対処していくべきかを考える力をまだ失っていなかった。

仏教のうえには、近代末世の時機に相応した教えとして浄土教をいっそう発達させ、神道(しんとう)方面では和光同塵(どうじん)の思想を末法思想に結び付けて(インドを本地とする仏菩薩(ぶつぼさつ)が光を和らげて末法の日本に垂迹(すいじゃく)して衆生の機根を調え仏道に導くと説く)本地垂迹思想を成立させた。

また和歌の方面では、藤原俊成(しゅんぜい)が現れて、日本の和歌史を上古・中古・近代に三時代区分し、近代末世では上古・中古の美は及びがたく、近代には時代にふさわしい幽玄の美があると説いた。

その一方で伝統的な古代仏教は世紀末的症状を呈していた。聖凡の対立を撥無(なく)するだけでなく、煩悩こそ末世の菩提(ぼだい)であると説く本覚思想が比叡山(ひえいざん)から流出してきた。また美を通路として聖に至り、善根を積んで極楽往生を期する恵心末流の浄土思想は、過度の装飾美のなかで宗教を衰弱させ、むやみに善根を累積して仏の救済を確かめる風をおこした。

さて、この時代に注目すべきことは、地方の水稲農業生活から武士が台頭してきたことである。平氏は保元(ほうげん)・平治(へいじ)の両乱に院側に味方して院の近臣となって中央政界に進出した。しかし平清盛は、平氏が累代西国で培った封建的主従関係を古代的政治機構の外側に(アウトローとして)放置したまま宮廷貴族となった。したがって、平氏の宗教・思想・芸術はこの時期の宮廷貴族のそれらと異ならなかった。

[石田一良]

鎌倉時代の思想

後白河=頼朝体制

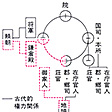

鎌倉時代に入ると、平氏にかわって源氏が台頭したが、後白河(ごしらかわ)上皇と源頼朝(よりとも)は、源氏が累代東国で培った封建的主従関係を古代的政治機構の内部に嵌入(かんにゅう)(ビルト・イン)してのような後白河=頼朝体制ともいうべき政治の形態(院政の第二の形態)をつくった。頼朝による開幕はこの政治形態の成立を告げるもので、封建制度の開始を意味するものではなかった。

[石田一良]

貴族と新古典主義

源氏将軍時代の宗教・思想・芸術は、したがって依然として宮廷貴族が荷担した。時処機相応の思考は一段と進んで、「近代末世」「末法濁世(じょくせ)」の代には、これがもっとも相応している。つまりこれでなければ相応せぬという「選択(せんじゃく)(取捨)の論理」(時処機論を究極した論理)が卓越して、法然(ほうねん)は『選択本願(ほんがん)念仏集』を著して弥陀一仏(みだいちぶつ)と口称念仏の一行を撰取(せんじゅ)した。親鸞(しんらん)はそれを承(う)けて『顕浄土真実教行証文類(きょうぎょうしょうもんるい)』を著して「聞信(もんしん)」の念仏を一向に勧めた。また道元は「只管打坐(しかんたざ)」を唱え、日蓮(にちれん)は『法華経(ほけきょう)』の題目のみを高唱せよと叫んだ。彼らはいずれもその教えを顕揚して他教をことごとく排斥したのである。

政治思想の方面では、摂政九条兼実(くじょうかねざね)の実弟天台座主(てんだいざす)大僧正の慈円(じえん)は、古代正法の時代には天照大神(あまてらすおおみかみ)が天皇親政を、中古像法時には天照大神と天児屋根命(あめのこやねのみこと)が神代の契約に従って藤原摂関政治を実現し、近代末法の世には先の二神と八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)が議定して源氏将軍家を藤原摂関家の幼子に嗣(つ)がせて、摂関と将軍を兼ねる摂籙(せつろく)将軍制を成立させ、「本末究竟等」という天台の妙理によって末世末代でも上古に等しい安定した世が実現する()、政治家はこの神慮の「道理」に従って摂籙将軍制の実現を妨げてはならぬ、と説いた。この時代の宮廷貴族はまだ文化創造力を失わず、時世に対応して新古典主義の思想・芸術の創造に努めたのである。

[石田一良]

源氏将軍の二重性格

それに対し、源氏将軍政治は構造的危機をはらみ、将軍家は構造的悲劇を経験した。源頼朝は源氏の「嫡流(ちゃくりゅう)」であるとともに「貴種(きしゅ)」であるという理由で関東武士から棟梁(とうりょう)と仰がれた。彼は京都で高官に任じて貴種性を関東武士に証明すると、ただちに辞任して鎌倉に帰り、武士の棟梁らしく京都に対抗する精神的姿勢を示した。彼は京都貴族の仏教で身辺を飾りながら、武者(むしゃ)の習いを御家人(ごけにん)たちに説いた。鶴岡(つるがおか)に八幡宮(はちまんぐう)をつくったときも、上宮に京都男山から朝廷守護の八幡神を勧請(かんじょう)し、下宮には関東で源氏が累代崇敬した由比浜(ゆいがはま)の八幡神を移している。

この頼朝の二重性格がその子の頼家(よりいえ)・実朝(さねとも)兄弟に展開した。頼家将軍は武断にはしり、実朝将軍は文弱に流れ、ともに後白河=頼朝体制が必然的にもたらす、上皇の圧迫と家人の突き上げのはざまに陥って苦しみ、ついに関東武士により暗殺されるに至る。構造的悲劇であった。

[石田一良]

北条執権政治の理念

後を継いだ北条(ほうじょう)氏はすでに承久(じょうきゅう)の乱の直後に「貞永式目(じょうえいしきもく)」を発布していた。北条泰時(やすとき)は関東武士共同体の生活意志(「道理」)に武家法の根拠を求めて、その時々にこの道理によって法的処置を講ずることを説明した。生活中心主義、共同体主義の生活原理と関数的思考の論理が水稲農業生活から武士を通じて歴史の表面に上昇してきたのである。

北条氏は摂家将軍、宮将軍の身辺を京都の文化で飾ったけれども、北条氏自身は武士としての自覚に徹して武士道を奨励したのである。

[石田一良]

武士と鎌倉新仏教

これより先、法然は天台の学匠として宮廷貴族の摂政九条兼実には天台の円頓戒(えんとんかい)を授けたが、浄土教の首唱者として関東の武士熊谷直実(くまがいなおざね)・宇都宮頼綱(うつのみやよりつな)には口称の念仏を行じながら武者の道を励むべしと教えた。武士は法然の教えを、公家(くげ)のように、仏の光によって現実の醜悪を否定的に照明して厭離穢土(おんりえど)の念を発(おこ)して諸縁を離るべしと説く教えとは受け取らず、常在戦場の心構えと武道の鍛錬を捨てず、人間の現実を肯定的に受け止めながら往生(おうじょう)業を修しうる教えと考えた。法然に従って出家した熊谷直実が武士の道を捨てぬ態度を鎌倉武士は高く評価したのである。

したがって北条執権時代になると、関東武士は、浄土教よりもよりいっそう彼らに適した新宗教の出現を望んだ。現実を肯定し気力を鍛錬する禅宗に聖道・浄土の諸教よりも共感をもったが、しかし禅の悟りも武士の政治に直接寄与するものをもたらさなかったのである。

政治家たるの自覚をもつようになった武士は、おりしも中国から新たに渡来した禅僧たちに政治の具体的な理念を求めたのである。

[石田一良]

室町時代の思想

足利幕府の政治理念

後醍醐(ごだいご)天皇は後鳥羽(ごとば)上皇のように、朝廷と武士の権力を一身に兼ねようとして「建武(けんむ)中興」を企てたが失敗し、足利(あしかが)氏が武家政権を樹立した。足利尊氏(たかうじ)は開幕にあたって「建武式目」を発布し(先に北条泰時(ほうじょうやすとき)が「貞永(じょうえい)式目」は関東武士を律するが、公家(くげ)にかかわるものでないといったのとは違って)、王朝貴族の政治理念をも治世安民を目ざす武家の政治理念のなかに取り入れることを宣言した。もっとも、南北朝時代には京都朝廷の政治は足利幕府の政治のなかに嵌入(かんにゅう)されながら独立を保っていたが、将軍義満(よしみつ)の治世になると、将軍は朝廷公家の権力を完全に吸収して上皇のごとくふるまい、死後太上(だいじょう)天皇の号を贈られた。地方政治にもこの傾向が現れ、将軍の下に諸国を治める守護は古代の国司のごとしといわれた。

こうした政治情勢に思想的根拠を与えたのが「大樹を扶持(ふち)する人」と評された摂政二条良基(よしもと)であった。良基は、藤原氏が天皇を補佐(ほさ)することは天照大神と天児屋根命の冥約(みょうやく)によるが、いまではこの二神は実際の政治を治世安民の徳をもつ足利氏に任せている、と説いたのである。

[石田一良]

武士と儒教

こうした政治情勢の下、臨済禅徒(りんざいぜんと)は将軍・武将の要請にこたえて、中国南方儒教(宋(そう)学ことに朱子学。陽明学はまだ成立していなかった)を禅のなかに取り入れざるをえなかった。夢窓疎石(むそうそせき)は、儒を禅の「活弄(かつろう)」と考え、将軍に儒の助けによって禅に至ることを求めた。義堂周信(ぎどうしゅうしん)は、将軍・守護には『大学』を学ぶことを勧めたが、儒は禅に至る単なる手段ではなく、儒の中庸(ちゅうよう)の徳は禅の悟りのなかに蘊(つつ)まれていると説いた。さらに岐陽方秀(きようほうしゅう)は、禅儒は完全に相覆うて不二である、儒の中庸と禅の悟りは一つであって、禅は体、儒は用であるといい、南村梅軒(みなみむらばいけん)は、禅の修行によって中庸の徳を体した「真儒」の境地に頓入し、五倫五常の徳を領民のうえに展開すべしと教えた。梅軒はすでに戦国大名の政治の賓師(ひんし)となっていたのである。

室町時代から武士の封建時代が始まったという新井白石(あらいはくせき)の『読史余論(とくしよろん)』の説を私は支持している。室町時代には、古代の典型主義的思考は関数主義の思考に完全にとってかわられたのである。

[石田一良]

関数主義の成立

この時代の初めに吉田兼好(けんこう)は『徒然草(つれづれぐさ)』のなかで古典的常識を否定して、桜は満開、月は満月のみを見るものではない、たれこめて春の行方を知らぬも、雨雲の彼方(かなた)に月影を偲(しの)ぶのも風情があるといい、いっさいの古典的法則や典型を破砕し尽くした一休(いっきゅう)禅師の「風狂」への道を開いていた。室町時代の人々は、特殊を否定して普遍に高まろうとする古代人の精神的努力を排撃し、普遍はすでに特殊としてのみ実在していると考えた。いまや高僧像は平安初頭のような仏に似せた姿ではなく、肉体の個性の写実的表現がそのままに覚者の禅風を表す頂相(ちんそう)となったのである。

普遍者となった特殊者は、したがって特殊のままで無限の意味の貯水池となり、臨機にその意味を現出して随処に主となって主観的統一を形成しうると考えられた。この思想は連歌(れんが)における付合(つけあい)、石庭・回遊式庭園における景物配置の間に働いて、それらの芸術の成立を助けた。さらに能楽(のうがく)の演技や小笠原(おがさわら)流の礼儀作法を理論づけ、茶道・花道の発達を助けたのである。

[石田一良]

戦国~江戸時代の思想

足利(あしかが)将軍の威光が衰え、天上眉(まゆ)を引いて琵琶(びわ)を抱えた宮廷貴族のような守護大名にかわって、水稲農業生活から粗豪な武将が下剋上(げこくじょう)してきて、切り取りしだいに領国を形成して群雄割拠の戦国の世を将来した。その間に天下統一をうかがう英雄が現れ、織田信長・豊臣(とよとみ)秀吉を経、徳川家康に至って集権的封建制度(幕藩体制)が成立した。

[石田一良]

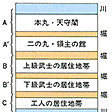

封建制度と朱子学

この時代の「生活の思想」を形象化したものに城下町がある。戦国大名は要衝の地に城郭を築き、城下に武士・町人を集めた。当時の大名の理想像は、威勢富有兼全の専制的仁君であった。彼らは威をもって城下を秩序づけ、富をもって武士・町人の生活を保証し、政治的権力と経済的消費を相応させた居住地帯を段幕状に遠近法的に配置して城下町を構成した()。彼らはまた住民の生活のすみずみまでを法度(はっと)を頻発して規制しようと企てた。幕府の儒臣室鳩巣(むろきゅうそう)は、封建治下の理想的人格は政治的、道徳的に規制されて自由のないところに形成されるといい、士農工商がその職を奉行することによって互いに他を助けるところに封建共同体の存立と繁栄があると説いている。

こうした封建生活の思想をロゴス化するものとして中国の朱子学が採用された。

朱子学は室町禅のなかで育成せられたが、この時代の初めに藤原惺窩(せいか)が出て、中国の林兆恩の仏教の気味を残す儒説を承(う)けながら、刑政をもって人民を秩序づけることを説いて、新秩序の樹立に努めていた大名の要求にこたえた。ついで徳川時代に入ると、林羅山(らざん)が純粋の朱子学を奉じ、子孫相承(う)けて幕府の儒となり、寛政(かんせい)時代には林家の学が幕府の正学とされるに至った。朱子学は為政者ばかりでなく、広く士農工商の生活に浸透して「生活の思想」化していったのである。

日本の朱子学は、天理(太極)が人と自然のなかに内在しつつ人事と自然のいっさいをつくり、それらを主宰する、この働き(天道)を賛(たす)けることが人道である、と説いた。キリスト教のように超越的人格神の全支配と地上の人君の支配の二者択一を求めることはなく、人の仕うべき天は眼前の君父長上以外には存在しないと説く朱子学は、まさに封建制度のイデオロギーの背骨たるにふさわしい思想であった()。

徳川氏は、この朱子学のほかに、戦国争乱の世に武将の間に自然に発達していた勧善懲悪、余慶余殃(よおう)を説く天道思想をも取り入れて封建体制の維持を図った。さらに家康を神君と崇(あが)め、人間の及びがたい神徳の余慶は、永久に徳川政権の存立を保証するであろうと宣伝した。

[石田一良]

封建制度と町人の思想

徳川時代の思想の展開にはいま一つの要因があった。それは武士と商人の関係の仕方の変化である。

戦国時代に封建割拠の武将たちは軍事的・政治的・経済的に独立した領国をつくろうとした。一方、そうした割拠を超えて商人が物資を流通していた。全国支配を目ざす信長・秀吉・家康は、こうした商人を掌握することによって「天下統一」の企図を実現しようとした。秀吉を経て家康に至って、全国商人は幕藩体制のなかに組み入れられたが、なお政治外的存在とされていた。幕府はこれらの商人の活動を旺盛(おうせい)にすることにより大名領国の経済的独立を弱め、それだけ幕府の政治力を強めることができた。

しかし自由な全国的流通経済の発達は封建体制の基盤を崩すおそれがある。将軍吉宗(よしむね)は彼ら商人を株仲間に組織し、封建政治のなかに組み入れて経済官僚の末端とした。ここに中央集権の幕藩体制が完成したと私は考えている。――以上の武士と商人の関係の仕方の変化が、この時代の思想の展開を条件づけたのである。

元禄(げんろく)期の京都商人出身の伊藤仁斎(じんさい)は、文献学的方法によって『論語』『孟子(もうし)』を研究して、朱子学的理解を否定し、古代儒学を復興しようとした。彼は、政治的権力による支配を排して社交的人間関係(当時京都富商間のサロンに表現されていた)を拡大した王道楽土を理想とした。享保(きょうほう)時代に入ると、武士出身の江戸の儒者荻生徂徠(おぎゅうそらい)は、支配者の立場にたって幕府の政治的統制を支持して厳しく制度をたつべし、商人は抑圧すべしと説いたが、京都の商人石田梅岩(ばいがん)は幕府の町人の身分的統制を致富の手段にかえる心学を提唱した。いずれも幕藩体制のイデオロギーの背骨(バックボーン)に関係づけられて封建制度を支持するイデオロギー的骨格を形成したのである。

[石田一良]

治者と被治者の科学思想

こうした幕藩体制下における大都市生活の繁栄のなかで大都市町人の間に経験的実証の精神が高まってきた。仁斎の一元気論と荘子(そうし)の因果的思考を否定する「自然」(おのずからそうなっている)思想に影響されて(陰陽五行の理をもって病因と薬効・治療を説く李朱(りしゅ)医学を排撃して)後藤艮山(こんざん)、香川修庵(かがわしゅうあん)、吉益東洞(よしますとうどう)らが古医方(こいほう)を形成した。本居宣長(もとおりのりなが)はこの古医方を奉じた町医者であったが、彼は「事にあらわなる理(ことわり)(経験則)」を信じ、「事にあらわならぬ理(経験則の背後にある理)」を排斥して古医方の研究法に拠(よ)って自然現象と『古事記』を研究した。彼は経験的、実証的にみいだした経験則を短絡的に神に結び付けたが、その結合のゆえんを問うことは不敬・不遜(ふそん)であると拒否した。

こうした経験則の発見に閉じこもる自然研究は大都市町人の被支配者的意識の所産であった。封建治者は、太極の全支配の理を説く朱子学的自然研究を固執した。両者は補完して封建制度を支持・強化することに働き、西洋の近代自然科学が封建秩序を破壊することを防いだ。彼らは蘭学(らんがく)・洋学に関心をもったが、彼らの学を補強する限度に採用を制限したのである。

[石田一良]

関数主義の完成

室町時代に成立し始めた関数主義的思考は徳川時代に完成した。

儒学の方面で早くは中江藤樹(とうじゅ)が、法度(はっと)には心迹(しんせき)の差別があり、『周礼(しゅらい)』などに記すところは法度の迹である、その迹によって立法の本意を覚(さと)って当代の法度を定める鑑(かがみ)とし、その事の迹になじまず聖人の心にかなうを至善の「活法」とする、と説いている。熊沢蕃山(ばんざん)も、昔の道は、時処位の至善を図ったものであるから、その心は学ぶべし、その事は学ぶべからず、と教えた。関数主義的思考は時の進むとともに発達していった。海保青陵(かいほうせいりょう)は、孟子(もうし)の言、孔子の語をとらず、彼らの意を師とせよといい、状況に応じて応変する「活智(かっち)」を求めて、典型主義的思考を排斥しえた。徳川幕府の名宰相(老中)松平定信(さだのぶ)は「ことわりなきが、ことわりのまことなり」と言い放っている。大御所(おおごしょ)時代(文化・文政時代)になると、関数主義の論理はその機能を存分に発揮したのである。

[石田一良]

明治以降の思想

家制国家主義の形成

幕末に欧米の軍事的圧力によって国を開いた日本は、維新後ただちに文明開化の運動をおこした。福沢諭吉(ゆきち)はこの運動の推進者であった。

文明開化運動は、の右図に示されているように、国を開いて西洋の道徳を受け入れる、つまり一は個人の独立をすすめて国会を開き、一は物質的欲望を解放して資本主義産業をおこし、これによって社会の元気を振起し、精神を活発にして、国家的精神を強め、国家の独立を達成し、西洋列強と対等の地位にたって、交わるべくば交わり、絶つべくば絶つ大攘夷(だいじょうい)を行う。要は国家の独立が目的で、開国は手段であるという愛国の運動であった。自由民権運動もこの延長にくるものといってよい。

こうした運動の進行する間に、この運動によって国家の政治的・経済的独立を達成しても、国家と民族の個性を喪失し、国民は分裂して国民的団結を失うおそれがあるという考えがおこってきた。おりしも自主愛国のヨーロッパの近代倫理と孝親忠君の日本の封建道徳の対決が文部大臣森有礼(ありのり)の暗殺を引き起こした。ここに至って日本と西洋の短所を捨て長所をとって結合し、世界に冠たる「新日本」の文明を建設しようという楽天的な「国粋保存」の思想と運動が生まれてきた。明治30年代に入ると、封建遺制の良風民俗であるイエを近代国家の基礎に据え直し、そのうえに民主主義の政治機構と資本主義の経済機構を上乗せした二重構造の国家が構築された。明治40年代に入ると、この上下両層、「忠君」「愛国」の両倫理の結合(縫合)は癒着にまでもたらされて、「日本の近代」国家と「忠君愛国」の国民道徳が完成した(の左図)。

[石田一良]

反体制的思想の展開

この間に、二重構造を上下に貫く家制国家主義的人間と、上部構造から反体制的な個人主義的人間と社会主義的人間が生まれてきた。彼らは明治20年代には、国民主義、浪曼(ろうまん)主義、平民主義を唱え、明治30年代には国家主義、個人主義、社会主義、明治40年代には家制国家主義、自然主義、無政府主義を主張した()。

大正時代には第一次世界大戦によって欧米の圧力が弱まり、国家の上部構造は繁栄して、家制国家主義は大正デモクラシー(民本主義)、自然主義は大正リベラリズム、無政府主義はマルキシズムとなって、世界と国民大衆に向かって開かれた政治と思想がおこってきた()。

やがて昭和に入ってふたたび外圧が強まり、戦争の続く時代になると、明治国家の体制とその理念が復活し、天皇への忠誠、国家への奉公が熱狂的に鼓吹されるようになった()。

[石田一良]

興亜と脱亜の二重構造

幕末日本が欧米の軍艦に脅かされて、ことに中国のアヘン戦争に刺激されて、日本の独立とアジアの保全が叫ばれ、いわゆる「興亜論」が台頭した。ところが「文明開化」の運動によって日本の近代化(資本主義化)が進むと、日本はアジアの一員たる地位を脱して欧米の班に入って、欧米がアジアに対するごとく、近隣アジア諸国に対処すべしという「脱亜論」が福沢諭吉によって提唱された。日本国家の二重構造は「脱亜」「興亜」の論を上下に積み重ねた二重構造の対外政策とその議論をつくりだしたのである。いわゆる「大東亜戦争」は、現実にはアジア諸国に侵入しながら、理念的にはアジアを保全する――アジアをヨーロッパの植民地たる地位から解放する――「聖戦」である、と宣伝されたのである。氏族(原始封建)国家の形成期に征服氏族が被征服氏族をその力を弱めて温存しつつ自分の境域を拡大していった姿を髣髴(ほうふつ)させるのである。

[石田一良]

むすび

私はこの文章の始めに、日本人の思想史はロゴスとしての思想よりも、生活としての思想、イデオロギーの諸形態に融(と)け込んだ思想を取り扱うべきであるといったが、いま改めて日本思想の展開を回顧すると、神道(しんとう)思想の特色をなす経験的生活中心主義、共同体主義、関数主義が、日本思想の展開を特色づけていたことを知ることができる。

なおその間に、新旧思想の二重構造と、そこにみいだされるイデオロギー連合と役割分担もまた、日本思想と日本思想史の特色であることを知るのである。すなわち――

[石田一良]

日本人の思想の二重構造

水稲農業時代の中期(古代)の初め、推古(すいこ)・天智(てんじ)のころの過渡期を経て、日本の風土における水稲農業生活に根ざした旧来の氏族共同体(閉(し)められた原始封建社会)のうえに、「北」中国伝来の律令(りつりょう)政治の体制(開かれた中央集権的官僚機構)が積み重ねられ、天武(てんむ)天皇の改革によって上下2層は縫合し、時とともに相互浸潤の度を進めて平安時代に入り、藤原摂関(せっかん)時代には完全に癒着して「公家(くげ)(宮廷貴族)文明」をつくるに至った。また中期より後期へ移り行く過渡期のいわゆる前期武家時代(保元(ほうげん)・平治(へいじ)の乱より応仁(おうにん)の乱、将軍義政(よしまさ)の死に至る間)においては、武士の思想と公家の思想との間に同様のプロセスが展開した。もっとも、この時代の初めごろ(源氏将軍時代)においては、律令制度下の地方農村から進出してきた武士の封建的支配関係は、後白河(ごしらかわ)=頼朝(よりとも)の協力体制によって「古代」的権力機構のなかに嵌入(かんにゅう)されていた。承久(じょうきゅう)の乱以後、北条(ほうじょう)執権時代には両者が並立し、室町時代に入ると武士の支配機構が逆に公家の支配機構を包摂したが、南北朝時代で両者が縫合し、室町将軍時代(義満(よしみつ)・義政の北山・東山時代)に癒着して「公方(くぼう)文明」をつくった。後期武家時代では、ふたたび地方農村から台頭して一円知行(ちぎょう)の大名領国を形成した新興武士の閉められた封建的な政治経済機構のうえに、「古代」国家の体制を包摂(つつみこみ)・融解(とかしこみ)させた公方体制によって成長した「開かれた」全国的流通機構が積み重ねられた。政治体制においては、一円知行の大大名が他の一円知行の諸大名を統率する徳川幕藩体制が成立したが、全国的流通機構と幕藩体制の二重構造は戦国時代までは重畳し、安土(あづち)桃山時代ごろに縫合して、吉宗(よしむね)・家斉(いえなり)将軍時代(享保(きょうほう)・天保(てんぽう)の間)にようやく癒着して「大江戸文明」を生んだのである。

なお、いわゆる「明治100年」は、水稲農業時代より機械工業時代に移る過渡期の前半期で、巨視的には水稲農業時代に属すと考えられるが、方解石が細分されても同じ結晶を示すように、この期間もまた同様の二重構造の様相を示している。すなわち、徳川時代に武士の封建的支配機構と商人の全国的流通機構の相互浸潤・癒着を通じて形成された(水稲農業生活に基礎をもつ)血縁および地縁共同体(イエとムラ)のうえに、西洋伝来の民主主義の政治機構と資本主義の経済組織が積み重ねられ、両者は文明開化期には重畳、明治20年代に縫合、30、40年代に癒着した。

このように、広義の弥生(やよい)時代(水稲農業時代)においては、水稲農業生活からこの時代固有の原理(生活中心主義・共同体主義・関数主義)をもつ文化意志が絶えず押し上がってきて、水稲農業生活に根ざす「閉められた」生活と思想を下部構造とし、外来の、またそれに由来する「開かれた」生活と思想を上部構造とする重層的な生活と思想の構造体を次々に形成し、下層が上層を浸潤して上下2層の対立・縫合・癒着のリズムを繰り返し、日本人の生活と思想を展開させてきたように思われる。

[石田一良]

イデオロギー連合と役割分担

さらに広義の弥生時代(水稲農業時代)の日本人の生活と思想の発展には、なおいま一つの特徴が認められる。

私は先に、「神道は時代の変わるごとに古い思想の衣裳(いしょう)を脱ぎ捨てて、新しい思想の衣裳に着かえてきたが、このことは神道の反ロゴス性とロゴスへの意志が神道史に思想的多様性と思想史的非連続性を生ずる原因であった。しかも、この『着せかえ人形』的現象は神道史だけではなく、広く日本の思想史全体にみられる特色であった」と述べた。

しかし、日本人は新しい衣裳に着かえても、脱ぎ捨てた古い衣裳を(普段、洋服を着るようになっても和服を部屋着ないし晴れ着として持ち続けているように)つねに保存してきたのである。一方、私が古い衣裳にたとえた旧来の生活と思想は、前代における上下両構造の相互浸潤・癒着のプロセスですでに「関数主義」的性質を与えられて(いわゆる空洞化現象もこれに関係がある)、次の時代に適応して新時代の生活と思想の構造体にその肢節として組み入れられやすくなっていた。

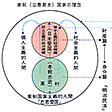

すでに早くは仏教が伝来したとき、古来の神道は生を、新しく伝来した仏教が死を分担した。また天武天皇のころに、旧来の氏族時代伝来の神道思想による神孫為君の大王観のうえに、新しく中国から伝来してきた儒教思想による有徳為君の天子観と仏教思想による十善為君の王者観が積み重ねられた()。さらに江戸時代になって、儒教が幕藩体制維持のイデオロギーとして採用されても、旧体制支持のイデオロギーであった神道・仏教や天道思想が温存せられ、「イデオロギー連合」をつくり役割分担をして新体制を支持することになった。ついで明治時代になると、神・儒・仏ともに温存せられて、ヨーロッパ流の民主主義・資本主義の思想とともに、新しい家制国家を支持する「イデオロギー連合」が構成されたのである。

日本思想史の発展においては、既往ないし外来の思想は、新しい時代に遺存ないしは移入されて、新しい時代の思想と単に混淆(こんこう)したり(風呂敷包(ふろしきづつみ)説)、単に幾重にも累積したり(多層説)するのではなく、前述の重層的(二階建ての)思想の構造体の諸肢節として手順よく組み入れられ、秩序づけられていったように思われる。

以上のような水稲農業時代を通じて日本の歴史に繰り返してみられる思想発展の二つの様相は、広い意味では水稲農業時代の思想の発展法則といいうるし、また思想の特徴であるといってもよかろうと思う。

[石田一良]

『丸山真男著『日本の思想』(岩波新書)』▽『石田一良著『日本の思想』(1979・通信事業教育振興会)』▽『古川哲史・石田一良編『日本思想史講座』全10巻(1975~78・雄山閣出版)』▽『相良亨・尾藤正英・秋山虔編『講座日本思想』全5巻(1983~84・東京大学出版会)』▽『竹岡勝也著『日本思想史』(1943・理想社)』▽『村岡典嗣著『日本思想史概説』(1961・創文社)』▽『古川哲史著『日本思想史』(1957・角川書店)』▽『津田左右吉著『文学に現はれたる国民思想の研究』全4巻(1945~75・岩波書店/岩波文庫)』▽『今井淳・小澤富夫編『日本思想論争史』(1979・ぺりかん社)』▽『石田一良編『日本思想史概説』(1963・吉川弘文館)』

日本歴史の3時代〔図A〕

古代・近世時代区分〔図B〕

日本の地形と神々〔図C〕

神々の縄張り〔図D〕

神話的世界(時間・空間の構造)〔図E〕

律令国家〔図F〕

天皇観〔図G〕

後白河・頼朝体制〔図H〕

摂籙将軍制への変遷〔図I〕

城下町〔図J〕

幕藩体制のイデオロギーの背骨〔図K〕

文明開化運動の精神と家制(立憲君主)国…

大正時代の思想〔図M〕

近代思想の展開〔図N〕