精選版 日本国語大辞典 「如意」の意味・読み・例文・類語

にょ‐い【如意】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「如意」の意味・わかりやすい解説

如意 (にょい)

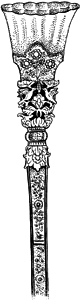

仏事の法具名。棒状でなだらかに曲がり,先端が広がった形をしたもの。木製のほか象牙製,鯨のひげなど素材はいろいろで,先端の部分だけ金属板で装飾的な雲形に作ったものが多い。また柄の部分を玳瑁(たいまい)ばりや螺鈿(らでん)で加飾した豪華なものもある。元来,如意はいわゆる孫の手のように背中をかいたりする日用品で,初期仏教の時代から僧侶が携帯した。古くは爪杖といわれたが,これを用いれば手の届かぬ背中のかゆい所も意のごとくなるところから名付けられたとされる。こうした日用具から説法論義の儀式用具となったもので,最澄の《請来目録》などにも説法具として挙げられている。講讃法要の講師(こうじ)の役などが,経釈(きようしやく)の部分や論義で問者に解答を示す部分などで両手に構えて威儀をととのえた。また中啓(ちゆうけい)で代用されることもある。遺品として著名なものに正倉院宝物中に玳瑁,犀角などの九柄があり,如意を納める漆塗りの箱も残されている。

執筆者:横道 万里雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「如意」の意味・わかりやすい解説

百科事典マイペディア 「如意」の意味・わかりやすい解説

如意【にょい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「如意」の意味・わかりやすい解説

如意

にょい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「如意」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の如意の言及

【孫の手】より

…手に持って自分の背をかく道具。先端を小さな手のようにつくった竹の棒で,爪杖,あるいは如意ともいう。《和漢三才図会》によれば中国の伝説に由来するといい,漢の桓帝の代に蔡経という男が神仙の王の訪問を受けた際,若くて美しい仙女の麻姑(まこ)に会い,鳥のような爪をしているのを見て,その爪で背中をかいてもらったらさぞ気持ちいいだろうと想像した話が《神仙伝》にある。…

※「如意」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新