精選版 日本国語大辞典 「マンナン」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「マンナン」の意味・わかりやすい解説

マンナン

まんなん

mannan

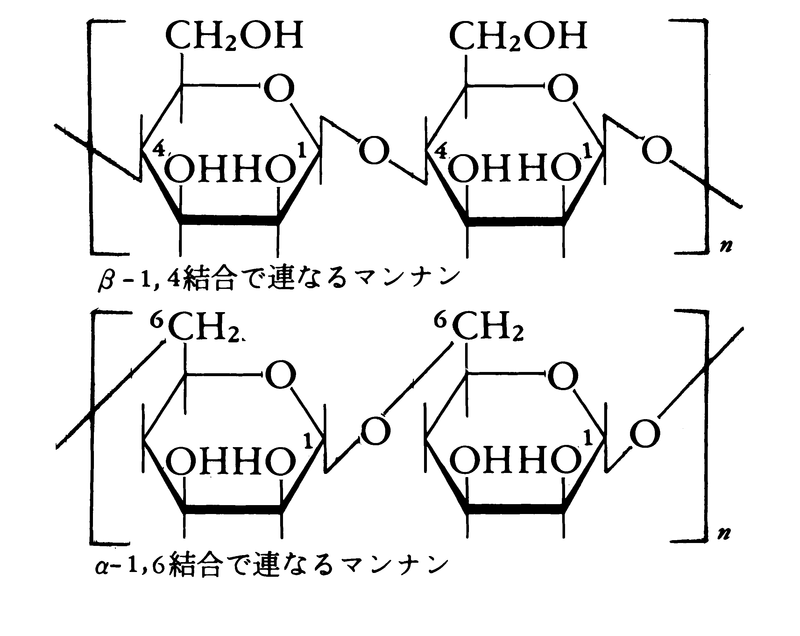

D-マンノースをおもな構成成分とする多糖の総称。マンノグリカンmannoglycanともいう。一般に単糖が多数(10以上)脱水結合(脱水縮合)してできた多糖をグリカンglycanと総称する。マンノースはアルドヘキソース(アルデヒド基をもつ六炭糖)の一種である。アルドヘキソースはアルデヒド基(-CHO、この炭素を1番目とする)と5番目の炭素についたヒドロキシ基(-OH)が分子内反応をすると6員環(炭素五つと酸素一つからなる)を形成する。この環状構造の糖を一般にピランという化合物にちなんでピラノースと総称する(環状構造になる前の構造を鎖状構造という)。6員環構造のマンノースをマンノピラノースとよぶ。鎖状構造のアルデヒド基の炭素(不斉炭素ではない)は環状構造では不斉炭素となるため2種類の異性体ができる。これらをα(アルファ)、β(ベータ)と区別する。β-マンノピラノースからなるものをβ-マンナン、α-マンノピラノースからなるものをα-マンナンという。また、一方のピラノースの1番目の炭素についたヒドロキシ基が、他方の4番目の炭素についたヒドロキシ基と脱水結合する場合を1→4結合といい、6番目の炭素についたヒドロキシ基と脱水結合する場合を1→6結合という。

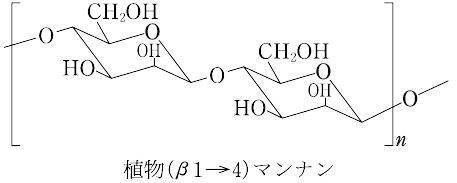

植物にはβ-マンナンが多い。ヤシ科植物の種子に含まれるマンナンはβ-D-マンノピラノースがβ-1→4結合した直鎖構造であり、X線回折像はセルロースに似ている。また、グルコースとマンノースからなる多糖をグルコマンナンという。一般にコンニャクマンナンとよばれている多糖は、D-グルコピラノースとD-マンノピラノースが約1対1.6の割合でβ-1→4結合し、部分的にアセチル化されたものである。また、ガラクトースとマンノースからなる多糖をガラクトマンナンという。ダイズ種皮のガラクトマンナンはD-マンノピラノースとD-ガラクトピラノースが1対1.7の割合でβ-1→4結合したものである。

微生物のマンナンはほとんどの場合α-マンナンである。酵母細胞表層に存在するマンナンは、マンノピラノースがα-1→6結合して主鎖をつくり、この2番目の炭素に多数の側鎖(マンノピラノースが1~3個結合したもの)がα-1→2結合した構造をしている。酵母マンナンは還元末端でポリペプチド鎖に共有結合しているため、マンノプロテインともよばれる。

[徳久幸子]

人体との関係

コンニャクの根茎やユリの球根などに含まれるコンニャクマンナンは、マンノースとグルコースを構成糖として含む。食物繊維の一種で、人間の消化管には消化酵素がないが、腸内微生物には分解能力をもつものが知られている。

[不破英次]

化学辞典 第2版 「マンナン」の解説

マンナン

マンナン

mannan

マンノグリカンともいう.マンノースを主構成成分とする多糖の総称.95% 以上が(β1→4)結合をもつマンノースからなるものもあるが,かなりの量のガラクトース,グルコースを含むものもある.木材,種子,そのほかの植物体に広く分布している. ゾウゲヤシの種子からアルカリ抽出し,アルコールで沈殿させたものは,ほとんど(β1→4)マンノースからなる白色の粉末で,水に不溶.

ゾウゲヤシの種子からアルカリ抽出し,アルコールで沈殿させたものは,ほとんど(β1→4)マンノースからなる白色の粉末で,水に不溶. -44.1~-44.7°(1 mol L-1 水酸化ナトリウム).LD50 2000 mg/kg(マウス,静脈).ラン科の球根に含まれ,サレップ粉(薬用および食用粉)から水で抽出されるサレップマンナンは

-44.1~-44.7°(1 mol L-1 水酸化ナトリウム).LD50 2000 mg/kg(マウス,静脈).ラン科の球根に含まれ,サレップ粉(薬用および食用粉)から水で抽出されるサレップマンナンは -35°(水).平均分子量12000.海藻マンナンは

-35°(水).平均分子量12000.海藻マンナンは -22°(無水ギ酸).12個のマンノース単位につき1個の分枝をもつ.微生物や酵母表層マンナンは,(α1→6)結合した主鎖に多数の(α1→2)および(α1→3)結合の側鎖をもつ.水に可溶な白色の吸湿性固体で,

-22°(無水ギ酸).12個のマンノース単位につき1個の分枝をもつ.微生物や酵母表層マンナンは,(α1→6)結合した主鎖に多数の(α1→2)および(α1→3)結合の側鎖をもつ.水に可溶な白色の吸湿性固体で, +89°(水).サトイモ科のコンニャクイモAmorphophallus konjakの地下茎に存在する,多数の大型異形細胞中に含まれるコンニャク粒子の構成多糖は,コンニャクグルコマンナンといい,β-D-グルコピラノースとβ-D-マンノピラノースのモル比3:2からなり,

+89°(水).サトイモ科のコンニャクイモAmorphophallus konjakの地下茎に存在する,多数の大型異形細胞中に含まれるコンニャク粒子の構成多糖は,コンニャクグルコマンナンといい,β-D-グルコピラノースとβ-D-マンノピラノースのモル比3:2からなり, (1→4)Manp(1→4)Manp(1→4)Glcp(1→4)Glcp(1→4)

(1→4)Manp(1→4)Manp(1→4)Glcp(1→4)Glcp(1→4)

の基本構成単位で繰り返されている.[CAS 9036-88-8]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「マンナン」の意味・わかりやすい解説

マンナン

mannan

マンノースを主成分とする多糖の総称。ゾウゲヤシの実,緑藻のミル,紅藻のアサクサノリには,ほぼD-マンノースのみがβ-1,4結合したものから成るマンナンが存在する。酵母の細胞壁など微生物のマンナンにはα-1,6結合したものが多い。また,こんにゃくはグルコースとマンノースがβ-1,4結合したものから成るグルコマンナン(グルコマンノグリカン。グルコースとマンノースの比は1:2または2:3,3:5)を主成分としている。

→多糖

執筆者:村松 喬

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「マンナン」の意味・わかりやすい解説

マンナン

→関連項目コンニャク|食物繊維

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「マンナン」の意味・わかりやすい解説

マンナン

mannan

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「マンナン」の解説

マンナン

世界大百科事典(旧版)内のマンナンの言及

【コンニャク(蒟蒻)】より

…花時には葉がないので異様である。 球茎の発育にしたがって,球茎組織中に存在する多数のマンナン細胞内に炭水化物の一種であるマンナンmannanが蓄積し,マンナン粒子を形成し,細胞は肉眼的な大きさに発達する。球茎は食用こんにゃくに加工されるほか,食品加工の原料や工業用にも用いられる。…

【コンニャク(蒟蒻)】より

…花時には葉がないので異様である。 球茎の発育にしたがって,球茎組織中に存在する多数のマンナン細胞内に炭水化物の一種であるマンナンmannanが蓄積し,マンナン粒子を形成し,細胞は肉眼的な大きさに発達する。球茎は食用こんにゃくに加工されるほか,食品加工の原料や工業用にも用いられる。…

※「マンナン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新