翻訳|scale

精選版 日本国語大辞典 「鱗片」の意味・読み・例文・類語

りん‐ぺん【鱗片】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「鱗片」の意味・わかりやすい解説

鱗片 (りんぺん)

scale

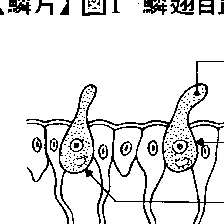

昆虫,とくに鱗翅(りんし)目(チョウ,ガ)の体表や羽の表面を覆う微小で扁平なうろこ状構造物をいう。発生学的には剛毛と同じように,表皮の生鱗細胞がまず体表に突出したのち小さい袋状となり,細胞が退化するにつれて扁平なうろこ状になる一方,血液によって運ばれた色素粒が内部に満たされる。形状はいろいろで,鱗片の柄部は翅膜面にあるソケットに差し込まれて,屋根瓦状に配置されている。鱗片表面には細い縦・横しま模様の彫刻があって,それによって光沢のある色彩となる。さらに鱗片の種類や配列によって種固有の翅模様が形成される。とくに雄の翅にある特別な折りかえしやくぼみには発香鱗があって,雌を誘引する香りを発散する。また,翅の基部や前縁脈に沿った翅の上下面には感覚鱗がある。普通の鱗片と違って紡錘状で,先端がとがり,接触刺激を感受する。

執筆者:笹川 満廣

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「鱗片」の意味・わかりやすい解説

鱗片【りんぺん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の鱗片の言及

【毛】より

…単細胞の毛と多細胞の毛があり,ふつう液胞がよく発達して葉緑体などは含まず,表面はクチクラに覆われる。細胞が1列に並んだ毛のほかに,分枝のみられる星状毛や,細胞が平面的に並んだ鱗片scaleも毛の一種である。毛の類型化はいろいろの基準によって行われ,形状から刺毛,鉤毛(こうもう),絨毛(じゆうもう),綿毛,剛毛,棘毛(きよくもう),囊状毛,星状毛,鱗毛,乳頭突起など,性質や働きから腺毛,粘毛,根毛,吸収毛,散布毛,側糸,感触毛などが分類される。…

※「鱗片」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新