翻訳|orogeny

精選版 日本国語大辞典 「造山運動」の意味・読み・例文・類語

ぞうざん‐うんどう ザウザン‥【造山運動】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「造山運動」の意味・わかりやすい解説

造山運動

ぞうざんうんどう

orogeny

orogenic movement

現在または過去の大山脈や弧状列島(島弧)の骨組みをつくった地殻変動を総称していう。長さ1000キロメートル以上の細長い地帯が造山運動によって隆起して、侵食作用を経た結果、地形的な大山脈や島弧ができる。造山運動によっては、隆起のほかに花崗(かこう)岩の貫入、安山岩の噴出、地層の著しい褶曲(しゅうきょく)、衝上(しょうじょう)断層運動、変成作用などがおこる。

現在造山運動がおこっている所では地震、つまり断層運動や火山活動も著しい。過去に大山脈ができたと思われる所の多くは、現在は侵食作用によって低平な土地となっている。著しく褶曲したり、衝上断層によって繰り返した地層、花崗岩、変成岩類が細長い地帯に分布し、それらをもたない周辺地区と明瞭(めいりょう)に区別できる場合には、かつてそこに大山脈ができたとされ、そこに過去に造山運動がおこったと考えられている。古生代に活動的であったヨーロッパのカレドニア造山帯や、北アメリカのアパラチア造山帯では、造山帯の中心部に花崗岩体を伴った変成岩地帯、その外側に褶曲・衝上断層帯があり、さらに外側に造山帯から外れる褶曲していない前縁地がある。

[木村敏雄・村田明広]

造山運動のメカニズム

造山運動は、かつて地向斜・造山運動論に基づいて、地向斜とよばれた堆積(たいせき)区に何千万年という長い期間かかって厚い地層が堆積したあとで、側方からの強い圧縮力を受けて、非常に短い期間内に地層が激しく褶曲し、それに伴って大きな盛り上がりができる運動である、とかねてから考えられていた。そして、造山運動がおこるのは不安定地帯であって、造山運動を経たあとでは安定大陸化すると考えられた。しかし、近年の研究によってそれらの考えは大きく変わった。

プレートテクトニクス説に従うと、造山運動は大きく二つのタイプに分けられる。

(1)一つ目は、二つの大陸の衝突(コリジョンcollision)によって、それらに挟まれた大洋地殻区を含む広い地域が強い圧縮を受けておこる場合である。大陸に挟まれた海洋は堆積の場であり、かつての地向斜に相当する。アルプス山脈やヒマラヤ山脈をつくった造山運動が典型的な衝突に伴う造山運動である。このような場合では、地層が側方に大きく短縮されるため、大規模な衝上断層(押しかぶせ断層)や横臥(おうが)褶曲によってナップnappe(異地性岩塊)がつくられる。また、大洋地殻やその下の最上部マントルをつくっていた玄武岩質枕状(まくらじょう)溶岩、斑糲(はんれい)岩、超苦鉄質岩などの岩石(オフィオライトophioliteとよばれる)が衝突によって絞り出され、オフィオライト帯とよばれる地帯がつくられるのが特徴である。2大陸の間の大洋地域が堆積の場から造山運動の場となるので、造山運動はかつて地向斜であった所に生ずるとする考えがそこから生まれた。

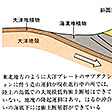

(2)二つ目は、大洋プレートの沈み込み(サブダクションsubduction)に伴って、火成活動を生じながらおこる場合である。この場合、海溝に堆積した陸源砕屑(さいせつ)物と大洋底のチャート、海山の玄武岩質火山岩類と石灰岩が混ざり合って大陸斜面下底に付加し、付加体を形成する。日本で、過去におこった造山運動は、現在おこりつつある造山運動と同じく、すべて沈み込みに伴うものである。このタイプの造山運動は、付加堆積物が深部までもたらされた低温高圧型の変成帯と、その大陸側の花崗岩を伴った高温低圧型の変成帯を形成する。

日本では現在、太平洋プレートとフィリピン海プレートとの二つの沈み込みに伴う造山運動が進行中で、それは新生代新第三紀前期ごろに開始している。太平洋プレートによるもののほうが顕著で、北海道から東北地方中央部以西を通って伊豆に至る地帯には、現在火山活動がおこっている。新第三紀に花崗岩の貫入があった所も知られている。この地帯はまた内陸型地震も著しい。地層の褶曲が現在進行中である活褶曲が存在する所もある。また隆起現象が非常に長い間継続しておこっている所もある。赤石山脈では年5ミリメートルくらいの割合で隆起がおこっているが、この割合で100万年の間継続して隆起がおこったとすると、5000メートルの隆起となり大山脈の高さに匹敵する。沈み込みに伴っておこる造山運動の隆起や褶曲は、少しずつ生じた変形が1000万年から数千万年の期間にわたって積もり積もったものである。その総計としての非常に大きな変形が、大変動が急激におこったという見かけを与えている。

足尾山地、朝日山塊などに非常に広く新第三紀よりも古い基盤岩が現れていることに示されるように、東北地方脊梁(せきりょう)山地およびそれよりも西に、全面的に大きい堆積盆が存在したことはない。また、新第三紀層はその堆積のほぼ当初から、顕著な安山岩活動を伴っている。安山岩活動は造山運動の一つの特徴でもある。沈み込みに伴う造山運動は、大規模な堆積盆の存在を前提とはしていない。東北地方新第三紀層の褶曲構造は、基本的には堆積時に形成された、より深い部分で低角となる正断層が、衝上断層・逆断層として再活動することに伴って形成されている。その褶曲構造は非常に強い圧縮によって形成されてはいない。大規模な堆積盆の存在を前提としないこと、強い圧縮を伴っていないことは、ともに、衝突に伴う造山運動の場合と大きく違っている。

[木村敏雄・村田明広]

世界の造山運動

ヨーロッパにはカレドニア、バリスカン(ヘルシニア)、アルプス造山運動があった。かつてはそれぞれ長期間の地向斜期に始まり急激な造山運動に終わるサイクルをつくると考えられていた。そしてそれぞれの造山運動は世界中同時におこったと考えられた。しかしながら、日本をはじめとする世界各地の研究によって、造山運動は1000万年から数千万年の長い期間におこった多数の地殻変動の系列からなり、単一の造山運動が世界中同時におこるものではないことが明らかになった。ヨーロッパから遠く離れた日本でおこった本州造山運動がバリスカン造山運動の変動と考えられたことがあったが、大陸の衝突も世界中同時におこるわけではないので、両者はまったく別のものであるといえる。また、ヨーロッパで顕著な地殻変動がなかった中生代に、日本を含む太平洋地域には顕著な造山運動がおこっている。

[木村敏雄・村田明広]

日本の造山運動

日本の過去の造山運動としては、秋吉、佐川(さかわ)、日高、瑞穂(みずほ)(系列の)造山運動が知られている。

秋吉(系列の)造山運動は、古生代ペルム紀(二畳紀)後期から中生代ジュラ紀中期までに、西南日本内帯の飛騨(ひだ)地域などに花崗岩や飛騨変成岩類を、中国地方北部に三郡変成岩類を生じている。また、内帯の秋吉地域や外帯の紀伊・四国・九州の黒瀬川地域にはペルム紀の付加体が形成されている。

佐川(系列の)造山運動はジュラ紀後期から白亜紀に及び、「西南日本」の中央構造線の北側に花崗岩や高温低圧型の領家(りょうけ)変成岩類を、その南側に低温高圧型の三波川(さんばがわ)変成岩類を生じている。また北上(きたかみ)・阿武隈(あぶくま)山地の広い範囲に花崗岩を生じている。美濃(みの)・丹波(たんば)地域や、中央構造線より南側で仏像構造線より北側の地域にはジュラ紀の付加体が形成され、四万十(しまんと)地域の北部には白亜紀の付加体が形成されている。

日高造山運動は、新生代古第三紀に、北海道の日高山脈およびその北北東延長に日高変成岩類や花崗岩を生じている。日高山脈は新第三紀の島弧の衝突によって上昇したとされている。秋田県から山口県にかけての日本海に沿う地域にも、古第三紀の火山岩類がある。

瑞穂(系列の)造山運動は新第三紀のもので、先に述べた太平洋プレートの沈み込みによるものである。「西南日本」にもフィリピン海プレートの影響によるものが新第三紀にある。四万十地域の南部には古第三紀(一部、新第三紀)の付加体が形成されている。

これらの造山運動は、それぞれの系列期にあった異なる沈み込み系のもとにおこっている。そして古い造山運動によって生じた古い火成岩帯や地質構造に重なり合うようにして、新しい火成岩帯や地質構造ができている。このような重ね合いがあることが日本の地質の特徴であり、またそれが日本の地質構造を複雑にしている。

[木村敏雄・村田明広]

造山運動論の現在

造山運動はもともと地向斜・造山運動論のなかで議論されてきたのだが、プレートテクトニクス説の登場でそれらに対する考え方が変わったのにもかかわらず、造山運動の用語は残ったまま現在に至っている。そこで、抜本的に見直して新しい造山運動論を提唱する研究者も現れている。

[木村敏雄・村田明広]

『木村敏雄著『日本列島Ⅰ~Ⅲ』全5冊(1977~1985・古今書院)』▽『宇佐美龍夫・木村敏雄編著『地震と火山』(1980・丸善)』

改訂新版 世界大百科事典 「造山運動」の意味・わかりやすい解説

造山運動 (ぞうざんうんどう)

orogeny

orogenesis

褶曲作用や断層運動などによって山脈を形成する地殻運動。変成作用や深成作用,火山活動を伴うこともある。狭長な地域に比較的短い期間に起こる激しい運動であって,広範な地域の緩慢な隆起・沈降などを特徴とする造陸運動とは対照的な地殻運動である。造山運動の結果,地向斜地域が造山帯になると考えられてきたが,地向斜の時代を含めると,造山運動の全過程はかなり長期間にわたることになる。例えば,古生代以後,地球上に繰り広げられた三つの大規模な造山運動はそれぞれ,カレドニア,バリスカン(またはヘルシニア),アルプス造山運動と名づけられているが,地向斜時代を含めるとそれぞれ,カンブリア紀中期~シルル紀末期,デボン紀中期~二畳紀末期,ジュラ紀後期~現世,などの期間に当たり,いずれも約1.5億年の年代を数える。

造山運動を意味する言葉は19世紀の中葉から使われ始めたが,G.K.ギルバートが山脈をつくるような地殻の変位を〈造山的〉であると呼び(1890),その後シュティレStilleが再定義(1919)して現在にいたったものである。

造山帯に関する多くの研究の結果,造山運動の経過や機構が解き明かされ,20世紀前半には,いわゆる造山論(今日では古典造山論と呼ばれることが多い)の諸説が展開された。こうして導き出された造山運動の経過,つまり造山帯の形成過程は一般に次のような三つの時期に区分される。

(1)第1段階(地向斜期) 地向斜と呼ばれる狭長な地帯に緩慢な沈降運動が継続し,その結果,ときには20kmにも達するような厚い堆積岩が形成される。堆積岩は砕屑岩を主体とし,チャート,石灰岩などを含むが,なかでも,この時期の末ごろに多いフリッシュといわれる砂岩,泥岩の規則的な互層が特徴的である。海底火山の活動を伴うこともあって,その場合は玄武岩など塩基性のものが多く,オフィオライトと総称される。酸性の火山活動は量的には少ない。このような地向斜期の火成活動を初期火成活動という。

(2)第2段階(造山期) 地下深くに達した地向斜の下底部では,高い温度や圧力のために広域変成作用が起こり,結晶片岩や片麻岩などが形成される一方,大規模な酸性の深成作用による花コウ岩の逬入(へいにゆう)を受ける。このような深成岩の形成を造山時火成活動という。深成岩体の上昇とともに地向斜は隆起に転じ,堆積物の褶曲や衝上断層の活動,ナップの発生などを伴いつつ造山帯が形成され,山脈が成長していく。地向斜地域の中央部に出現する隆起帯を地背斜,その前面などにできる二次的な沈降域を前縁凹地などと呼ぶ。成長しつつある隆起帯からすぐ近くの局部的な沈降部に供給される堆積物は,礫(れき)など粗粒のものが多く含まれ,モラッセと呼ばれる。なお,花コウ岩の逬入後,引き続いて行われる安山岩など中性の火山活動を続造山時火成活動といっている。

(3)第3段階(後造山期) 隆起がさらに進み地形的にも高い山脈が形成される。この時期には正断層を伴う地塊運動が主体で,褶曲はもはや進行しない。火成活動としては玄武岩などが特徴的で,終末期火成活動といわれる。こうしてできた山脈は浸食によって高度を減じていくが,中核部をつくっている花コウ岩の比重が比較的小さいので,ある程度まではアイソスタシーで隆起が継続し,高度が保たれる。その後は平たん化が進み,山の形が失われ,しだいに山脈の深部が露出するようになる。

以上に述べた3段階のように,一定の順序をもったできごとの連なりからなる造山運動の全過程を,造山輪廻(造山サイクル)と呼ぶ。地域や時代の異なる造山運動においても,同じような造山輪廻が一般的に存在するものとされ,また,カレドニア,バリスカン,アルプスなどのような大規模な造山輪廻は,地球全体にわたってほぼ同時に進行したと考えられた。

一方,ひとつの造山輪廻の中の造山期を詳しく調べてみると,運動の激しい比較的短い時期と,その前後の長い静穏な時期の繰返しからできていることがわかり,この短い激動期を造山時相あるいは褶曲時相と呼んでいる。しかし,このような時相の存在自体に対して否定的な考えもあり,肯定する立場の意見にも多様なものがあった。シュティレは,運動型式は多様であっても造山時相は世界的な同時性をもつと考えたが,これに対しては反対の意見もかなりあった。

ともあれ,このような地向斜から始まって造山帯の形成に至る造山論に対して,現在ではまったく考え方の異なる造山論がある。それは,ディーツR.S.Dietzの海洋底拡大説(1961)に端を発し,アイザックスB.Isacksらの提唱(1968)以来,現代造構論をリードしつつあるかにみえるプレートテクトニクスに基づくものである。プレートどうしの境界には,相対運動の性質によって〈別れ〉〈すれ違い〉〈出会い〉の3種類がある。前の二つはそれぞれ海洋中央海嶺とトランスフォーム断層とに当たり,3番目のプレート同士のめぐり会う場所が造山帯の形成される所となる。このような境界を収束性境界といい,大陸と大陸との境界(ユーラシアとアフリカ~インドの境界であるアルプス~ヒマラヤなど),大陸と海洋との境界(南アメリカと太平洋の境界であるアンデスなど),大陸~縁海と島弧との境界(アジア大陸~南シナ海とルソン島弧との境界など),島弧と海洋との境界(東北日本弧と太平洋の境界など)に区分することができる。つまり造山運動は,いわゆる古典造山論が描いた画一的な図式の造山サイクルからなるのではなく,プレートの収束性境界の種類と性格に対応した多様な展開を示すものであるということができる。

造山運動の原因に関する学説は,これまで十指に余るものが提案されてきたが,それらは二つの系列に大別することができる。一つは造山運動の原因を鉛直方向の力や運動に求めようとするもので,地殻上部の運動はその位置の地下深所に原因があることになり,地殻の大規模な水平移動は認めがたいとする。そのため,この系列の考え方は,垂直主義,固定論,深層構造論などと呼ばれ,振動説,脈動説,昇降説などがこれに属する。他の一つは大規模な地殻の水平移動を重視するもので,水平主義,移動論などと呼ばれ,また造山運動の直接の原因を地球の比較的浅所に求めるところから,浅層構造論ともいわれる。収縮説,マントル対流説をはじめ,プレートテクトニクスの造山論もこの系列のものとみることができる。また,プレートテクトニクスは,海洋地域の研究を土台として組み立てられてきたため,海の造構論と呼ぶむきもある。

執筆者:植村 武

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「造山運動」の意味・わかりやすい解説

造山運動【ぞうざんうんどう】

→関連項目環太平洋造山帯|造山帯|フリッシュ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「造山運動」の意味・わかりやすい解説

造山運動

ぞうざんうんどう

orogeny

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

岩石学辞典 「造山運動」の解説

造山運動

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新