精選版 日本国語大辞典 「動脈硬化」の意味・読み・例文・類語

どうみゃく‐こうか ‥カウクヮ【動脈硬化】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「動脈硬化」の意味・わかりやすい解説

動脈硬化 (どうみゃくこうか)

arterial sclerosis

動脈壁の肥厚,硬化,構造変化,機能低下による動脈病変の総称。動脈硬化が進むと血流が妨げられたり,血管壁の壊死によって出血するなど,循環障害を起こし,また脳動脈硬化は脳卒中(脳出血や脳梗塞(こうそく)),冠状動脈硬化は虚血性心疾患などの原因となる。

動脈硬化の分類

動脈硬化は病理形態学的には粥状硬化,中膜硬化,小・細動脈硬化の3型に分類される。

(1)粥状硬化 アテローム硬化ともいう。3型のうち最も多くみられ,脳,心臓,末梢血管の循環障害をひき起こし,脳卒中や虚血性心疾患などの原因となるので,臨床上重要である。おもに大型・中型動脈に生じる限局性の病変で,丘状に肥厚した内膜の深層にはアテロームが,そして表層には繊維性組織がみられる。アテロームとは大部分が細胞外の脂質と組織の壊死崩壊物の集積巣で,多くの泡沫細胞を含み,コレステロール結晶に富んでいる。粥状硬化の成立ちに関する今日の最も有力な学説は二つある。一つは血漿浸潤説で,年齢とともに細胞・繊維性肥厚が生じた内膜に,血漿成分の脂質やタンパク質がしみ込んでたまることが重要だとする説である。他の一つは血栓説で,血管の壁に存在する微小な血栓を取り込み,それを器質化することによって起こるとされている。かつては,粥状硬化は老化現象と考えられた。たしかに老化によって動脈硬化は進む。しかし粥状硬化についてみると,すでに20歳代の若い世代にも相当進行した所見がみられる。その程度は臓器血管の種類により異なり,心筋を灌流する冠状動脈では3歳から5歳ですでに瀰漫(びまん)性の内膜肥厚がみられるし,脳内の小動脈では胎生6ヵ月から肥厚しはじめ,7歳ころから瀰漫化する。これらの動脈の内膜肥厚は,初めは細胞や繊維からなる肥厚で,酸性ムコ多糖に富む基質の増加や細網繊維,弾性繊維の新生を伴う平滑筋細胞の増殖であるが,やがて肥厚した内膜の中層や深層において酸性ムコ多糖,弾性繊維,筋細胞は減少し,膠原(こうげん)繊維が増加し,ここに血漿成分が浸潤,蓄積する。

(2)中膜硬化 四肢の大腿,脛骨,橈骨,尺骨動脈などや骨盤腔内の動脈あるいは側頭動脈およびそれらの分枝のような,中膜に平滑筋の多い,いわゆる筋性の中等大動脈ないし小動脈に発生することが多く,大動脈やその直接分枝のような弾力繊維型動脈にはみられない。レントゲン撮影あるいは触診時に,または剖検により偶然発見されることが多い。その部に粥状硬化を併発しなければ,この疾患自体で動脈内腔の閉塞を起こすことは少ない。中膜に起こる石灰化の程度はさまざまである。典型的ならば輪状物が鎖状に連なってグース・ネックgoose neckと形容される病変がみられる。石灰化巣が小さければ顆粒状となることもあり,また管状構造物としてレントゲン写真上に現れることもある。病理組織学的には,主として中膜のうち1/3ないし2/3くらいの場所に好塩基性に染まる輪状あるいは板状の石灰沈着がみられ,ときに骨化し,好酸性の骨組織とそれに囲まれた骨髄がみられることもある。臨床的に発見された例では50歳以下の男性に多いが,剖検例では50歳以上の中・高年者に多く,性差はないとされている。この疾患の原因はまだ明らかでないが,実験的にはアドレナリンやニコチンなどの薬剤投与により類似病変が作成されることから,長期の血管運動神経を介しての収縮刺激によるという説があるが,一方では動脈硬化が変わった形で発現したにすぎないという考えもある。

(3)小・細動脈硬化 大型・中型動脈の粥状硬化や四肢の中膜硬化とは明らかに区別されるもので,おもに高血圧との関連が重視され,日本においては,その破綻(はたん)による脳出血の頻度の高いことから注目さるべきものである。小・細動脈は臓器内を走る動脈であり,病態,成因などはそれぞれの臓器の機能,臓器内での血管の走行,分枝様式,血管壁構造と代謝,臓器内での血流動態など,それぞれの臓器固有の特徴に基づいて論じられねばならない。小・細動脈硬化によってひき起こされる疾患は多彩であり,これらは良性腎硬化症や小・細動脈硬化性心筋症のような小・細動脈の内腔狭窄によるそれから先の部分(遠位側)の虚血,あるいは原発性肺高血圧症のように手前側(近位側)の血圧上昇性効果によるもののほかに,血管壊死からその破綻によってひき起こされる脳出血,眼底出血のような疾患もある。病理形態学的には内膜肥厚,中膜肥大,血管壊死,石灰化に大別される。しかし変化は肥厚した内膜の硝子化によるものか,あるいは弾性繊維化によるものかによってさらに細分化される。臓器によって,あるいは臓器内動脈枝の太さによって,ある程度その特徴は異なり,高血圧のない正常な場合でも小・細動脈硬化像を呈する臓器(脾臓,卵巣,子宮など)もある。脳出血の原因とされる血管壊死では,血管壁はむしろ菲薄(ひはく)化して内腔は拡大することもある。小・細動脈硬化は,血漿成分の血管内浸入とその沈着すなわち浸入後の排出不全やそれに対する反応としての内膜増殖と,これらの細胞による基質としての酸性ムコ多糖体や弾力繊維,膠原(こうげん)繊維の形成の結果とされている。

動脈硬化の疫学

1950年の全結核を最後に80年まで日本人の死因の第1位は脳卒中であった。それ以後も脳卒中は悪性新生物(癌)に次いで第2位を占めている。したがって日本人の動脈硬化性疾患についての疫学的研究は,脳卒中に関してのものが主役を演じざるをえなかったということができるし,このことはアメリカやヨーロッパ諸国においては狭心症や心筋梗塞(こうそく)などの虚血性心疾患についての疫学的研究が主役であるのと同じ理由をもつ。日本における近年の虚血性心疾患と脳卒中の死亡率の頻度をみると,虚血性心疾患による死亡は1950年は年間9.9人(人口10万人対。以下同じ)であったものが,82年ではほぼ4倍にあたる41人になっているのに対し,脳卒中の死亡率は1950年に128人であったものが,82年には125人と大きな増減はないようにみえる。ところが,脳卒中の内容をみると,脳梗塞による死亡が3.9人から59.8人と約15倍に増えてきており,70年に脳出血と脳梗塞の比がついに逆転した。(94年の虚血性心疾患の対10万年死亡率は74人,脳卒中は97人,うち脳梗塞は54.4人である)このように,近年日本においても虚血性心疾患や脳梗塞,いいかえれば動脈硬化性疾患が増加の一途をたどっているという事実は,大都市の一部において食餌性の高脂血症に伴った虚血性心疾患がみられ,しかも30歳代の心筋梗塞をしばしば経験するようになったことからも十分うなずける。

動脈硬化の危険因子

動脈硬化症の成因は多元的なものとみなされており,高脂血症などの体液因子,血管壁の代謝異常や高血圧による局所的因子,食事組成やストレスなどの社会文化的条件,それにこれら多元的な因子の根底に遺伝的因子が存在している。

(1)高脂血症 血清中の脂質分画のうち,一つまたはいくつかの成分が正常範囲をこえて増加した状態をいう。高脂血症についてはフレドリクソンD.S.Fredricksonの分類法(1967)が有名である。彼は高脂血症を血漿に含まれるリポタンパク質の種類や量によって,Ⅰ型からⅤ型に分類したが,コレステロールやトリグリセリドが増加するⅡ型が最も多く,粥状硬化の原因となる。動脈硬化の危険因子として高脂血症をみる場合,上記の高コレステロール血症と高トリグリセリド血症が重要となる。アメリカで行われたフラミンガム研究によれば,30~59歳の男子の場合,血清コレステロール値260mg/dl以上の人では220mg/dl以下の人に比べて7倍もの心筋梗塞に対する危険性があるとし,血清コレステロール値が上昇するほど虚血性心疾患発症の危険性は増すとしている。一方,脳動脈硬化症とコレステロールについては議論の多いところである。福岡県久山町での長期間追跡調査では,脳動脈硬化症と血清コレステロールとの関係は少なく,むしろ高血圧との間に重要な関連性があることを示している。外国の調査でも,脳梗塞に対しては高血圧が最大の危険因子であるが,50歳までに高コレステロール血症があれば,その後の脳梗塞の発症に重大な影響があり,高血圧が併存すれば危険性は非常に増すとされている。高トリグリセリド血症と疾患との関係については,虚血性心疾患では71%,脳動脈硬化症では46.5%に高脂血症があり,とくにコレステロールよりトリグリセリドの増加が著しいとする説や,はっきりと虚血性心疾患の診断のついた症例でみると高コレステロール血症は50%に満たないが,高トリグリセリド血症は82%に存在し,さらに心筋梗塞好発年齢の50歳以上ではコレステロールよりトリグリセリドの増加に注意すべきであるとの報告もある。しかし一方では必ずしも血清トリグリセリドの増加のみが虚血性心疾患に関係しているのではなく,はっきりした虚血性心臓病のなかにも血清トリグリセリド濃度の正常な例も多く,虚血性心疾患に関してコレステロールよりトリグリセリドのほうが高い危険性があるとはいえないとする説もある。

→高脂血症 →コレステロール

(2)高血圧 高血圧症例に一般に動脈硬化が強く,動脈硬化性心疾患の頻度が高いことは周知のことである。一方,動脈硬化の程度には部位による差がみられ,高血圧の影響の受け方も血管により一様でないと考えられている。さらに,粥状硬化と小・細動脈硬化の成立ちは様相を異にするので,高血圧の両者への関与も同一には論じられない。欧米白人には心筋梗塞による死亡率が高いため,とくに冠状動脈硬化が注目されており,その進行状態は日本人との間に約20歳のずれがある。高血圧は,冠状動脈の粥腫や石灰化など,より重篤な病変とよく相関しており,各年代で高血圧群が非高血圧群より動脈硬化の程度が強く,とくに80歳以上では高血圧の動脈硬化度が急上昇する。冠状動脈の程度は収縮期血圧と相関し,とくに中等度以上の動脈硬化を示す頻度は収縮期の上昇に伴って増加の傾向がみられる。一方,拡張期血圧との相関はみられず,虚血性心疾患の発生頻度が,収縮期血圧の高さに比例するという成績と合わせて興味深い。脳梗塞が高血圧に合併しやすいことも一般によく知られている。しかし高血圧がどの程度,脳動脈硬化を促進するかについて不明な点が多い。久山町の調査での剖検例について,血圧と脳動脈硬化との関係をみると,高血圧群では正常血圧群より15~20歳早期から動脈硬化は高度となり,50歳以降正常血圧群との間には有意の差がみられた。

→高血圧

(3)糖尿病 糖尿病患者の死因として,心血管系合併症が高率でみられる。欧米および日本の最近の死因統計にみられるように,糖尿病患者の死因の40~50%以上が心臓,脳,腎臓など血管系障害によって占められている。糖尿病における動脈硬化の発症に関連して,近年注目される知見の一つは,インシュリン過剰分泌との関係である。すなわち,血糖からみた糖尿病の重症度と血管障害発生との間に相関がなく,また血糖をコントロールしておいても血管障害が発生する場合のあることなどから,高血糖そのものは糖尿病における粥状硬化の主要な病因にはなりえないという説が提唱されている。

→糖尿病

(4)肥満 肥満そのものが動脈硬化の悪化因子として強調された報告は少なく,高血圧,高コレステロール血症,喫煙の習慣などが伴うと高度に動脈硬化を悪化させる。

→肥満

(5)ストレス 動脈硬化症には当然代謝異常としての身体面の異常が存在するわけであるが,この代謝異常には心理的な問題が影響を与えることが知られている。また動脈硬化を悪化させる因子として,高血圧その他の循環器疾患が考えられるが,これらの循環器疾患も心理的ストレスによって悪化することが知られている。このような意味で,動脈硬化はストレスによって進行・悪化することが考えられる。

(6)嗜好品 喫煙,とくに紙巻きタバコ喫煙は高血圧,血清コレステロール増加を主とする異常脂質血症とならんで重要な冠状動脈疾患の危険因子とされている。しかし,紙巻きタバコと脳卒中との間には関係があるとされながらも,虚血性心疾患ほど明快な答えは出されていない。コーヒー摂取量は一般的には心筋梗塞や脳梗塞などの粥状硬化性疾患とは関係ないとされている。心筋梗塞患者にコーヒー飲みが多いとする報告もあるが,このような患者では砂糖の摂取量が多い傾向にあるとされている。アルコール摂取についてはフラミンガム研究では虚血性心疾患の発症に対してほとんど影響がないとしている。日本の研究では,酒を毎日飲む者は,ときどき飲む,あるいは飲まない者よりも脳死が多く,大量飲酒の習慣は心筋梗塞,脳梗塞の危険因子となりうるとしている。

(7)遺伝因子 以上の動脈硬化成因の多元的な因子の根底に遺伝的因子が存在しているといえる。しかし動脈硬化は循環器系における老化現象として出現すると考えられていたため,この方面の研究は少ない。動脈硬化の成因が単一でないことから,その遺伝機構も単一遺伝因子によるものとは考えにくく,多因子遺伝により規定されていると考えられる。

動脈硬化の予防,治療

動脈硬化性病変の発生および進展に多くの危険因子が複雑に関与していることはすでに述べたとおりである。これらの危険因子のなかでも,多くのものが食事との関連を示していることは注目すべき点であろう。現在,動脈硬化に対する食事療法の目標はこれら危険因子に対する処置に向けられている。つまり,(1)高血圧に対しては,主として食塩を制限,(2)高脂血症,低HDLコレステロール血症に対しては,カロリー,脂質,糖質の量と質に注意する,(3)肥満,糖尿病,高尿酸血症に対しても同様に,カロリー,脂質,タンパク質,糖質に対しての注意をはらう,などである。これらが危険因子予防のポイントとなろう。しかし食事療法は,あくまで個別化されて行われるべきで,万人がそれに従うということではない。あくまで個人のもつ危険因子の種類と程度が問題で,それに合致した対策がとられなければならない。

執筆者:川崎 建市

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

六訂版 家庭医学大全科 「動脈硬化」の解説

動脈硬化

どうみゃくこうか

Arteriosclerosis

(循環器の病気)

どんな病気か

体のすみずみまで酸素や栄養素を運ぶ重要な役割を果たしているのが動脈です。この動脈が年齢とともに老化し、弾力性が失われて硬くなったり、動脈内にさまざまな物質が沈着して血管が狭くなり、血液の流れが滞る状態を動脈硬化といいます。

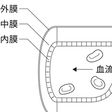

動脈硬化は、①

原因は何か

臨床的に最も重要である粥状硬化は、大動脈、脳動脈、冠動脈など比較的太い動脈に起こる硬化で、動脈の内膜にコレステロールなどの脂肪からなる

粥腫のもとになる悪玉コレステロール(LDLコレステロール)は、動物性脂肪に多く含まれています。一方、善玉コレステロール(HDLコレステロール)は、動脈硬化を抑える作用があります。中性脂肪も動脈硬化を促すといわれています。中性脂肪値は、糖分やアルコールの摂取などで上昇します。

細動脈硬化は、脳や腎臓のなかの細い動脈が硬化して血液が滞る動脈硬化です。高血圧が長く続いて引き起こされます。

動脈硬化を起こしたり、進めたりする原因を“危険因子”と呼びます。脂質異常症(高脂血症)、高血圧、糖尿病、喫煙、

また、これらの危険因子は相互に関係しており、因子が増えれば雪ダルマ式に動脈硬化の危険性が高まります。治療にも予防にも、これらの危険因子を減らすことが大変重要です。

動脈硬化が起こりやすい病気

動脈硬化は全身の動脈で起こりますが、とくに起こりやすい部位と病気を簡単に説明します。

詳しくは、それぞれの病気の項をみてください。

①

脳卒中は、

脳の動脈硬化により血流障害が起こると、めまい、頭痛、耳鳴りが生じ、記憶力が低下し、気が短くなったり、怒りっぽくなります。ボケなどの症状も現れやすくなります。完全に血流が途絶えると脳梗塞に、もろくなった血管が破れて出血すると脳出血になります。

②

心臓に酸素や栄養素を運んでいる冠動脈に動脈硬化が起こると、心臓の血流量が減るため、運動時に胸の痛みや息苦しさを感じるようになります。これが狭心症です。さらに粥腫が破れて冠動脈が血栓で完全に詰まった状態になった場合を心筋梗塞といいます。

③

動脈硬化により胸部や腹部の大動脈の一部がふくれてこぶのようになったものを大動脈瘤といいます。こぶが徐々に大きくなり、ついに破裂して大出血を起こし、死亡することがあります。

④

高血圧が長期間続くと腎臓のなかの細い動脈に硬化が起こり、腎機能が衰えてきます。夜間に何度も小便に起きるようになり、色の薄い尿がたくさん出ます。高血圧が急にひどくなることもあります。

動脈硬化が下肢の動脈に起こり、血流が滞ると、足がしびれたり、冷たく感じたり、歩行中に痛くなったりします。

検査と診断

危険因子の検索を行います。まず、血圧測定で高血圧の有無を調べます。血液検査では、血液中のコレステロール、中性脂肪、糖、尿酸の量を測定し、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症などがあるかどうかを調べます。血液の流れる速度(

さらに、動脈硬化の起こっている部位を特定するための検査を行います。眼底検査により網膜の動脈の変化をみます。網膜に細動脈硬化がみられる場合は、ほぼ同程度の細動脈硬化が脳の動脈にも起こっている可能性があります。

治療の方法

まず、食事や運動などの生活習慣を変えることで、危険因子を除去することが、動脈硬化による病気の治療、予防に重要です。

①運動

肥満は動脈硬化の進行を早めるので、食べすぎに気をつけるとともに、日ごろから体を動かすことが大切です。ウォーキングや軽いジョギングを毎日続けると中性脂肪が減り、善玉コレステロールが増え、動脈硬化に対する予防的、あるいは治療的な効果があります。運動は高血圧や糖尿病の予防にもなります。

②食事療法

動脈硬化の発症、進行を早める肉、卵、バターなどの動物性脂肪をとりすぎないように注意します。マーガリンやサラダ油などの植物性脂肪からできたものを利用し、蛋白質では魚肉や大豆を増やすようにします。

イワシ、サバ、サンマなどの青魚には、血液中のコレステロールや中性脂肪を低下させて、血液が固まりにくくする作用があります。また、食物繊維は小腸でコレステロールの吸収を妨げて、排泄する作用があります。ゴボウなどの野菜、海藻類、キノコ類、コンニャクなどに多く含まれていて、肥満防止にもなります。

塩分のとりすぎは高血圧、糖分のとりすぎは糖尿病などの原因になるため、注意が必要です。アルコールはほどほどにして、たばこはやめるのがいちばんです。

③薬物治療

動脈硬化の薬物治療としては、コレステロールを低下させる薬剤が最も重要です。最近は、HMGCoA還元酵素阻害薬のような、確実にコレステロールを低下させる薬剤が広く使われています。また、血管が詰まるのを防ぐために、抗血小板薬も用いられます。高血圧や糖尿病、高尿酸血症に対する薬物治療も大切です。

④外科的治療

粥腫で血管内腔が狭くなっている場合には、バイパス手術やカテーテルによる血管拡張療法で血流を回復する治療も行われます。

池田 宇一

出典 法研「六訂版 家庭医学大全科」六訂版 家庭医学大全科について 情報

百科事典マイペディア 「動脈硬化」の意味・わかりやすい解説

動脈硬化【どうみゃくこうか】

→関連項目ウェルナー症候群|高コレステロール血症|小児成人病|成人病|大動脈瘤|テオフィリン|動脈瘤|脳溢血|不眠症|老人病

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

生活習慣病用語辞典 「動脈硬化」の解説

動脈硬化

出典 あなたの健康をサポート QUPiO(クピオ)生活習慣病用語辞典について 情報

栄養・生化学辞典 「動脈硬化」の解説

動脈硬化

世界大百科事典(旧版)内の動脈硬化の言及

【血管系】より

…血管では重複大動脈弓,右側大動脈弓,大動脈弓分枝異常,重複下大静脈など大血管にも大きな形成異常が知られているが,高年齢まで生存する者も多い。 動脈硬化は動脈の長年にわたる障害の結果で,老人性変化の一つである。動脈壁の肥厚,硬化,改築を示す限局性病変の総称で,粥状硬化,中膜硬化,細動脈硬化などがあるが,一般に動脈硬化といえば粥状硬化を指す。…

【糖尿病】より

…(4)口の渇き,多飲,多尿,急速な体重減少が生じやすく,重症になると昏睡におちいる。(5)細い小血管が障害されるために,網膜,腎臓,神経が侵されやすく,動脈硬化も促進される。(6)適当量の食事,適度の運動,インシュリンや経口糖尿病薬などの投与で病態は改善できる。…

【脳梗塞】より

…脳梗塞は次の四つに大きく分けられる。すなわち,動脈硬化であるアテローム硬化を伴う脳血栓症,脳塞栓症,他の原因による脳梗塞,原因不明の脳梗塞である。(1)アテローム硬化を伴う脳血栓症 頸動脈や脳動脈にアテローム硬化をきたし,その部に凝血塊(血栓)を生じるもので,俗に脳血栓ともいわれる。…

【鼻血】より

…原因が不明な特発性のグループは鼻出血総数の約80%を占め,なんの心当りもないのに突然に,しかも出血の時間は短時間(数分から10分以内)に限られる特徴がある。原因が明らかな症候性のものには,外傷,鼻の腫瘍,高血圧症,動脈硬化症,白血病,貧血などさまざまな病気がある。小児の鼻出血に多い原因は外傷で,頭や顔を打った,鼻炎や副鼻腔炎でくしゃみや鼻をかむ回数が多い,鼻腔に異物を入れた,鼻をこすったりほじったりした,などがよくみられる。…

※「動脈硬化」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新