翻訳|quinoline

精選版 日本国語大辞典 「キノリン」の意味・読み・例文・類語

キノリン

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「キノリン」の意味・わかりやすい解説

キノリン

quinoline

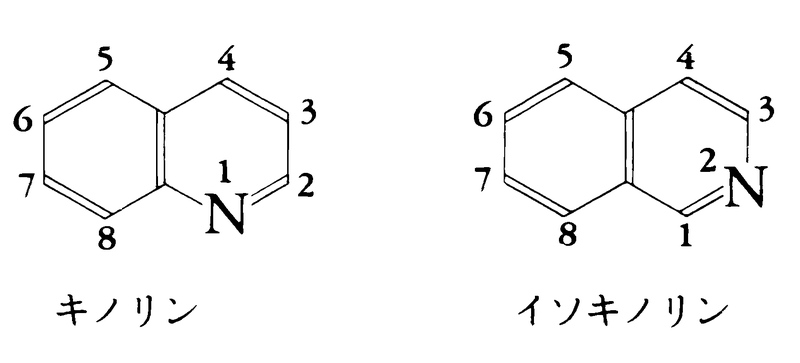

ベンゼン環とピリジン環とが縮合した構造をもつ複素環芳香族化合物。縮合の位置が異なる異性体をイソキノリンという。キノリンは不快な臭気のある無色の液体で,沸点237.1℃,弱い塩基性を示す。通常の有機溶媒にはよく溶けるだけでなく吸水性も示す。コールタール,骨油などに含まれる。1880年,オーストリアのスクラウプZ.H.Skraup(1850-1910)によってアニリンとグリセリン,濃硫酸,適当な酸化剤を原料とする簡便な合成法が見いだされた(スクラウプ合成)。この方法はキノリン誘導体一般に適用できる。

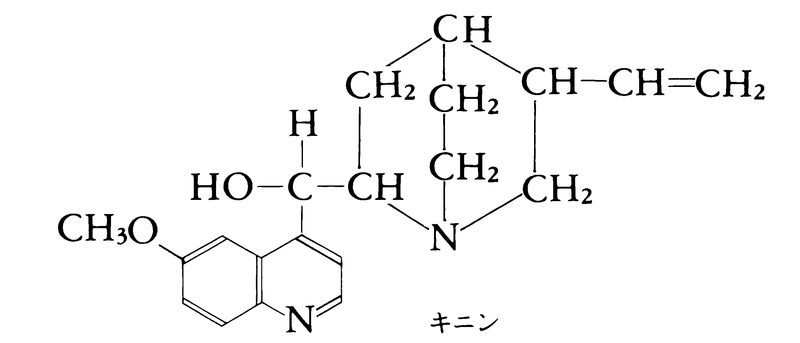

キナアルカロイドの多くはキノリン環をもち,そのなかにはマラリアの特効薬として著名なキニンやシンコニンなどが含まれている。キノリンイェローなどのようなキノリン環を含むキノリン染料の原料としても重要である。キノリンはまた各種金属イオン(鉄イオンFe3⁺,ビスマス

イオンBi3⁺など)と不溶性の塩をつくるので,これらのイオンの定量に用いられる。キノリンの混酸によるニトロ化で5-ニトロキノリンと8-ニトロキノリンが,アミノ化で2-アミノキノリンが,ヒドロキシ化で2-ヒドロキシキノリンを生じる。強く酸化するとベンゼン環が開裂してピリジンカルボン酸が生成し,これは接触還元によってベンゼン環が還元される。

執筆者:竹内 敬人

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「キノリン」の解説

キノリン

キノリン

quinoline

C9H7N(129.16).弱い塩基性の第三級アミンである.ニトロベンゼン,アニリン,グリセリンの混合物に濃硫酸を加えて加熱することにより合成できる(スクラウプ合成). 不快臭のある無色の液体.融点-22.6 ℃,沸点238 ℃,114 ℃(2.3 kPa).

不快臭のある無色の液体.融点-22.6 ℃,沸点238 ℃,114 ℃(2.3 kPa). 1.1081,

1.1081, 1.0947,

1.0947, 1.0929,

1.0929, 1.0900.

1.0900. 1.6305,

1.6305, 1.6268.エタノール,エーテル,アセトン,二硫化炭素,希酸,熱水に可溶.冷水にもかなり溶ける.吸水性がある.水蒸気蒸留可能.酸化(過マンガン酸カリウム)によりキノリン酸になる.アルカロイドおよびキノリン染料,医薬品の重要な原料.[CAS 91-22-5]

1.6268.エタノール,エーテル,アセトン,二硫化炭素,希酸,熱水に可溶.冷水にもかなり溶ける.吸水性がある.水蒸気蒸留可能.酸化(過マンガン酸カリウム)によりキノリン酸になる.アルカロイドおよびキノリン染料,医薬品の重要な原料.[CAS 91-22-5]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「キノリン」の意味・わかりやすい解説

キノリン

きのりん

quinoline

環内に窒素原子を含む複素環式化合物の一つ。1-アザナフタレンともいう。石炭の乾留により得られるコールタール中に存在する。弱い塩基性をもっている。

ニトロベンゼン、アニリン、グリセリンの混合物に濃硫酸を加えて加熱すると得られる。この反応は1880年にオーストリアのスクラウプZdenko Hans Skraup(1850―1910)により最初に報告されたので、「スクラウプ反応」または「スクラウプのキノリン合成」とよばれている。

不快臭をもつ無色の液体で、熱水、薄い酸、エタノール(エチルアルコール)、エーテルなどに溶ける。ベンゼン環とピリジン環とが縮合した構造をもっていて、還元はピリジン環でおこり、強く酸化するとベンゼン環のほうが壊れてキノリン酸になる。また、ニトロ化などの求電子置換はベンゼン環上におこりやすく、アミノ化などの求核置換はピリジン環上におこる。アルカロイドおよびキノリン染料の重要な合成原料となるほか、分析試薬としての用途をもつ。

[廣田 穰]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「キノリン」の意味・わかりやすい解説

キノリン

quinoline

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「キノリン」の意味・わかりやすい解説

キノリン

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新