精選版 日本国語大辞典 「集魚灯」の意味・読み・例文・類語

しゅうぎょ‐とう シフギョ‥【集魚灯】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「集魚灯」の意味・わかりやすい解説

集魚灯

しゅうぎょとう

fish attracting lamp

fishing lamp

fish attracting light

fishing light

魚類を集めるための灯火で、副漁具の一種。走光性のある魚類に火光を用いて魚を集めて漁をする漁法は、江戸時代から行われてきた。当初は篝火(かがりび)、松脂(まつやに)などが使用されていたが、明治・大正時代にはアセチレンガス、石油灯などが使用された。ついで電池式の電球となり、本格的に集魚灯漁業として発展したのは、石油やガソリン駆動による発電機、または主機直結用発電機が使用されるようになった昭和10年代からである。

一般家庭においても省エネルギーの立場からLEDなどの照明器具が普及しつつあるが、漁業用としても省エネルギー化を図るべく各種の集魚灯用電球が考案されている。各種の光源は、魚類の対光行動、船内電源との関係、水上灯または水中灯としての使用上の問題点などが勘案され、集魚灯用としての発光効率、光色、耐用時間、形状および取扱い上の難易度などの特性が考慮される。

現在使用されている集魚灯の光源を発光原理から分類し、光源の構造、特性などの概要を説明する。

(1)白熱電球 広く普及しているのが白熱灯で、使用率がもっとも高い。白熱電球は、フィラメントを高温に白熱させ、その熱放射によって可視光を出す光源で、電球に加える電圧を変化させるとフィラメント温度、電流、光束、効率、耐用時間が大きく変化する。

(2)ハロゲン電球 微量のハロゲン物質を含む不活性ガスを封入し、ハロゲン物質の化学反応を利用して、蒸発したタングステンをふたたび元のフィラメントに戻し、電球の黒化を防止した電球である。白熱電球より高出力で、横に広い配光は投光用照明に適している。

(3)蛍光灯ランプ ガラス管の内壁に蛍光塗料を塗布して点灯すると、放電によって紫外線が発生し、蛍光体によって紫外線が光に変化して放射される。管内で発生する紫外線は同じでも、蛍光体の種類によって自由な波長を得ることができるので、使用海域の水色、魚類の走光性に合致した波長(色光)を選択することができる。

(4)水銀ランプ 高圧水銀蒸気中の放電による発光を利用した高圧放電ランプで、発光管とそれを保護する外管の二重構造となっている。発光効率は白熱電球の約3倍で、耐用時間も1万時間と長く白熱電球の約10倍もあり、安定している。

(5)メタルハライドランプ 高効率化と高演色を兼ねた水銀ランプの一種であるが、省燃油性の高い放電灯として注目され、水銀ランプとは別にメタルハライドランプと名づけられた。これは、従来の水銀ランプの発光管内に、金属ハロゲン化物を封入した光源で、ナトリウム、インジウム、タリウム、スカンジウム、ジスプロシウム、トリウム、スズなどの金属ハロゲンを1種または数種を組み合わせ、ランプ性能にあわせて効率よく発光するものを選択して用いる。たとえば、赤色光用にはカドミウム、青色光用にはインジウム、緑色光用にはタリウムなど金属ハロゲン化物を用いている。

(6)LED(Light Emitting Diode、発光ダイオード) 電流を流すと発光する小さな半導体チップを樹脂で覆った光源である。小型、軽量、高い視認性、速い応答速度などの特徴に加えて、長寿命、低消費電力、水銀などの有害物質を使用しないなど環境負荷の低減に有効とされている。漁業用としてはとくにイカ釣り漁船などでは莫大な光量が必要であり、低エネルギーの光源として注目されている。

[添田秀男・吉原喜好]

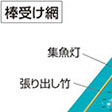

集魚灯漁業

集魚灯漁業は、走光性をもつ魚類やイカ類など多獲性で集群性を有する魚類を対象とする漁業で、サンマ棒受網(ぼううけあみ)漁業、イカ釣り漁業、サバはね釣り漁業、サバたもすくい網漁業、イワシ・アジ・サバ巻網漁業(漁業において正しくは旋網(まきあみ)漁業と表記)などに代表される。また、サンマ棒受網漁業に使用する集魚灯の光力は、消費電力の総和が250キロワット以下に制限されている。

[添田秀男]

改訂新版 世界大百科事典 「集魚灯」の意味・わかりやすい解説

集魚灯 (しゅうぎょとう)

fish attracting lamp

魚群を集めるために用いる灯火。光に集まる性質(光走性)のある魚種があることは古くから知られ,松根などのかがり火やたいまつが使われた。幕末から明治にかけて石油ランプが入ってからは集魚灯もしだいに石油集魚灯に代わった。これは加熱した蛇管内に石油をタンクから圧縮空気で送り,気化した石油を燃焼させたもので,水中に入れられるように改良されたものもあった。また,重油を使用する型式のものも作られている。次いで明治の末期からはアセチレン集魚灯が使われるようになる。鉄製のカーバイドタンクに水を滴下してアセチレンガスを発生させて,これを燃焼させる型のものが山口・大分・佐賀方面で使用され始め,のち全国に普及し,長く使われた。電気集魚灯は大正時代に初めて使われた。これはアメリカで開発された家庭用の小型発電装置を輸入して,漁業用に使ったものである。その後,蓄電池を用いたものも使われたが,電気集魚灯が本格的に全国に普及するのは第2次大戦後のことである。現在ではほとんどが船の動力機関に連結した発電機を電源としたものとなり,1kWの電灯を多数つけた強力なものもある。蛍光灯,水銀灯も使われるようになっている。

集魚灯に集まる種類としては,集魚灯試験や操業の結果から,ニシン・イワシ類,アジ類,サバ類,サンマ,サヨリ,トビウオ,ダツ,イサキ,イカナゴなどの魚のほか,スルメイカ,カニ類,クルマエビなどが知られている。これらは集魚灯を使う漁業の対象となりうる魚種といえる。このほか成魚には光走性が認められない場合も,稚魚には光走性が認められる魚種もあり,海に生息している時期のアユやウナギ,藻場についている各種の稚魚はすべて正の光走性を示す。ウナギ養殖の種苗であるシラスの採捕は冬から早春に,各地沿岸,とくに河口近くで日没後灯火をつけ,すくい網で行う。魚が灯火に集まる理由としてはいくつかの原因が複合的に働くと考えられている。灯火に集まる過程は,第1段階として魚が光に刺激されて光源に近づくこと,第2段階として灯火の下に滞留することに分けられる。このうち前者は一般に光走性で説明され,後者は好適照度説(それぞれの魚種に好む照度がある),索餌集群説(光にプランクトンなどの餌料生物が集まる),成群説(夜間暗くなって群れを解いていたのが,光のために仲間を認め合うことができるようになって再び群れをつくる)などで説明されている。

集魚灯利用の漁業として重要なのはサンマ棒受網,サバはね釣りおよびサバたもすくい,イワシ・アジ・サバなどの巻網,それにイカ釣りなどが挙げられる。

執筆者:清水 誠

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「集魚灯」の意味・わかりやすい解説

集魚灯【しゅうぎょとう】

→関連項目漁具

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「集魚灯」の意味・わかりやすい解説

集魚灯

しゅうぎょとう

fish-luring lamp

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の集魚灯の言及

【漁具】より

…また,こういった水産動植物をとる漁具をとくに主漁具といい,集魚あるいは主漁具の扱いを容易にする器具・機械を副漁具という。副漁具には集魚灯,魚群探知機,揚縄・揚網機などが含まれる。

[網漁具]

網の基本的な機能は水は通して生物は通さない点にあるが,この機能をどのように使うかで,網漁具はいくつかに分類される。…

※「集魚灯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新