翻訳|table tennis

精選版 日本国語大辞典 「卓球」の意味・読み・例文・類語

たっ‐きゅう タクキウ【卓球】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「卓球」の意味・わかりやすい解説

卓球

たっきゅう

table tennis

長方形のテーブルの中央をネットでくぎって相対し、セルロイドまたはプラスチックのボールを打ち合って、得点を競い、勝敗を争うスポーツ。国際的(正式)にはテーブルテニスといい、俗称としてピンポンping pongともいわれている。相手との距離が短いためにボールの往復が速く、また、ボールの質量が小さいので空気抵抗を強く受け、各種の回転球(変化球)を駆使できるスポーツである。したがって俊敏な反応と複雑な戦術・技術をマスターすることを要求され、各種スポーツのなかでもっともエネルギーを消耗するスポーツの一つ、といわれているほど厳しさと激しさをもっている。また、卓球は屋内競技であるため、天候の影響を受けず、老若男女あるいはレベルや年齢に関係なく楽しめ、狭い場所でもできるなどの特徴をもっている。

[荻村伊智朗・西田昌宏 2020年1月21日]

歴史

卓球の起源については各説あり、いまのところ定説はない。有力なのは、19世紀にフランスの宮廷で行われていたロイヤルテニスが、一つは屋内にとどまりテーブルにあがって卓球となり、一つは屋外に出てローンテニスとなった、とする説である。事実、テニスラケットを小型化した、ガットを張った卓球ラケットが現存しているところから推察しても、テニスと卓球はきわめて縁の深いスポーツといえる。その後、ピンポンといわれるようになったのは、1898年にイギリス人技師ジェームズ・ギブJames W. Gibb(1853―1930)が、アメリカ旅行でセルロイド製のおもちゃのボールを発見し、イギリスに持ち帰りプレーした際、セルロイド製のボールを子牛の革貼りラケット(バンジョー・ラケット)で打った打球音が「ピンポン」と響いたことに由来するといわれている。当時イギリスで「ピンポン」という歌が大流行した記録が残っている。なお、ピンポンといわれる前は、「フリム・フラム」とか「ゴシマ」などとよばれていた。第一次世界大戦後に、アメリカの用具業者が「ピンポン」を商標登録したために、ピンポンという呼称が使えなくなり、国際卓球連盟(International Table Tennis Federation。略称ITTF)では「テーブルテニス」、日本では「卓球」が正式な競技名となった。

卓球協会が最初に設立されたのはイギリスで、1922年に選手権大会も開催された。国際卓球連盟はドイツのレーマンGeorg Lehmannの提唱により、1926年、ベルリンにおいてドイツ、フランス、イギリス、オーストリア、ハンガリー、スウェーデン、チェコスロバキア(当時)の計7か国で発足した。同年ロンドンで初のヨーロッパ選手権大会が開かれ、のちにこの大会が第1回の世界選手権大会として認められるようになった。第1回大会の男子シングルス優勝者のヤコビRoland Jacobi(1893―1951)(ハンガリー)は、ペンホルダー・グリップ(ペンを握るような握り方)であったが、その後欧米ではシェークハンド・グリップ(握手をするような握り方)が主流になり、現在に至っている。

日本に渡来したのは早く、1899年(明治32)岡山の第六高等学校で、1900年には横浜で行われていたという記録があるが、日本全土に広まるきっかけをつくったのは、1902年に東京高等師範学校教授の坪井玄道(かねみち)がイギリス留学の帰途、ルールブックとラケット、ボールを10セット持ち帰ったのが契機といわれている。その後、横浜の高校、東京の大学(旧制高校)などに急速に普及した。日本における最初の国際大会は1938年(昭和13)に、ハンガリーの元世界チャンピオンのミクロシュ・サバドスMiklós Szabados(1912―1962)およびイスティバン・ケレンStephen Estaban Kelen(1912―2003)両選手を迎えて行われた。このときに、サバドスらのシェークハンド・グリップやラバー貼りラケットから繰り出される回転球(変化球)などの新しい技法に接し、それまでの日本式(軟式ボールを使用)にかわって国際式(硬式ボールを使用)の普及が、学生らを中心に進行していった。

日本の国際舞台への初陣は、1952年(昭和27)第19回世界選手権大会(インド・ボンベイ=現、ムンバイ)である。全7種目中、男子シングルス、男子ダブルス、女子団体、女子ダブルスの計4種目に優勝した。この大会で佐藤博治(ひろじ)(1925―2000)が使用したスポンジラバーの打球が「音なしの魔球」として脚光を浴び、スポンジラバーが一躍世界に広まった。同時に用具制限論が起こり、今日の用具ルールの端緒となった。

1954年の第21回世界選手権大会(ロンドン)では、男女団体・男子シングルス計3種目で日本が優勝。以後約10年間、団体戦・個人戦において男女ともに優勝を重ね、「卓球王国日本」とよばれた。団体戦では、男子は1969年第30回ミュンヘン大会までに7回、女子は1971年第31回名古屋大会までに7回優勝。個人種目でも、男子は荻村伊智朗(おぎむらいちろう)(1932―1994)・田中利明(としあき)(1935―1998)、女子は松崎キミ代(1938― )選手がそれぞれ2回優勝。1979年の第35回平壌(ピョンヤン)大会までに獲得した世界選手権の金メダルは実に48個にのぼった。しかし、1961年第26回世界選手権大会のころから中国が台頭し、「卓球王国中国」として今日に至っている。

2019年2月末の時点で、国際卓球連盟の加盟は226か国・地域となった。世界選手権大会の規模が大きくなりすぎたため、1999年から男女団体戦と個人戦(男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス計5種目)とを分け、毎年交互に開催するようになった。

ところで、卓球の長い歴史のなかで、試合方式やルール面などで、国際的にも国内的にも大きな変革があった。おもなものをあげると次のとおりである。

1978年、日本独自の全国家庭婦人卓球大会(現、全国レディース卓球大会)が創設された。これにより、従来は余暇の善用的愛好者が多かったレディース卓球に、競技性が加わることになった。いまや、このレディース卓球人口が各都道府県卓球協会(連盟)それぞれの屋台骨を支えるほど活性化している。

オリンピックでは、1988年第24回ソウル大会に卓球が初めて登場した。以降2016年第31回リオ・デ・ジャネイロ大会まで、世界選手権大会同様に中国がほぼ金メダルを独占しているが、近年は日本選手も目覚ましい活躍をみせている。2012年第30回オリンピック・ロンドン大会では、石川佳純(かすみ)(1993― )、福原愛(1988― )、平野早矢香(さやか)(1985― )が女子団体で銀メダルを獲得、2016年リオ・デ・ジャネイロ大会で、水谷隼(じゅん)(1989― )が男子シングルスで銅メダル、水谷隼、丹羽孝希(にわこうき)(1994― )、吉村真晴(まはる)(1993― )が男子団体で銀メダル、福原愛、石川佳純、伊藤美誠(みま)(2000― )が女子団体で銅メダルを獲得。そして2020年(令和2)第32回東京大会(2021年開催)では、水谷隼、伊藤美誠ペアが混合ダブルスで金メダル、張本智和(ともかず)(2003― )、水谷隼、丹羽孝希が男子団体で銅メダル、伊藤美誠が女子シングルスで銅メダル、平野美宇(みう)(2000― )、石川佳純、伊藤美誠が女子団体で銀メダルを獲得した。

一方、国内では、新しい卓球愛好者を掘り起こす目的でラージボール卓球が開発され、今日では、国際大会が開催されるまでに発展している。使用されるボールの直径が44ミリメートル(硬式は40ミリメートル)、重さが2.2~2.4グラム(硬式は2.7グラム)、ネットの高さは17.25センチメートル(通常は15.25センチメートル)、ラケットに貼るラバーは表ソフトのみ認められる、というものである。打球のスピードが遅いうえに変化が少ないことから、年配者に好まれている。

2001年(平成13)、国際卓球連盟は、ボールの直径を従来の38ミリメートルから40ミリメートルに、試合方式も1ゲーム21点制から11点制に、1試合3または5ゲーム制を5または7ゲーム制に、サービスも5本交替制から2本交替制に変更することを決定した。この決定を受けて国内でも2002年から実施し今日に至っている。

2002年、国内でのラージボール卓球の普及や40ミリメートルボールの採用などの理由により、70年間続けられてきた日本独自の軟式ボールの使用および軟式卓球の大会は廃止された。

[荻村伊智朗・西田昌宏 2022年2月18日]

競技方法とルール

卓球は、2人あるいは4人で行う。2人で行う競技をシングルス、4人で行う競技をダブルスという。ダブルスは、同じ人が2回続けて打てず、かならず交替で打たなければならない。団体戦の競技方式は、日本国内では4シングルス・1ダブルスの3勝先取方式が一般的である。国際大会では世界選手権、オリンピックなどにより方式が異なる。なお、試合開始前に競技者は、国際公式大会であればラバーが国際卓球連盟の公認であること、国内の公式大会であればラバー、ラケット、服装が日本卓球協会(Japan Table Tennis Association。略称JTTA)の公認であることの、審判員の確認を受けなければならない。この確認が済むと、国際大会ではコイントス(日本ではじゃんけん)を2回する。最初のトスの勝者がボールを選び、2回目のトスでは、勝者がサービス、レシーブ、エンド(場所)のいずれか一つを選び、敗者は残りを選択する。たとえば、トスの勝者がサービスを選択すれば、敗者は自動的にレシーバーとなることが決まるため、場所を選択することになる。

サービスは、自分のコートに一度バウンドさせてから相手コートに入れる。サービスを出すときはラケットを持たないほうの手のひら(フリーハンド)を開いてボールをいったん静止させ、ボールを垂直方向に16センチメートル以上放りあげ、落下し始めてからラケットで打つ。フリーハンドの指でボールを握ったままサービスすると失点になる。また、フリーハンドはつねにコートの表面より上で、しかもコートより外側になければならない。

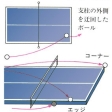

サービスが出されたら、レシーバー(サービスを受ける人)はボールが自分のコートに1回バウンドしてから打球し、直接ネットを越すか、迂回(うかい)させて相手コートに入れる。サポート(支柱)の外側やサポートの下を通って直接相手コートに入った打球も有効である。サービスにしろ、レシーブにしろ、以後の打球にしろ、ボールがネットを越えなかったり、ネットを迂回しなかったり、あるいは相手コートをオーバーした場合には、自分の失点となる。空振りも失点である。

得点法は、相手が正規の返球をできなかった場合には自分の得点となる。したがって、サービスで得点することもあれば、レシーブで得点する場合もある。サービスで得点しても、打って得点しても、得点はすべて1点である。1点ずつ得点を重ね、どちらかの競技者が11点に達すれば1ゲームを得る。10オールになったときは、以後どちらかが2点勝ち越したとき勝ちゲームとなる。5ゲーム試合の場合は3ゲームを、7ゲーム試合は4ゲームを先取したほうが勝者となる。

サービスがネットやサポートに触れて相手コートに入った場合はレット(ノーカウント)となりサービスをやり直す。また、相手コートの表面の角(エッジ)に触れたボールは有効であるが、コートの厚さの側面(サイド)に当たった場合は失点となる。サービスは2本ずつ交替する。ただし10オール以後、および促進ルールが適用されると1本ずつ交替となる。なお、促進ルールは、双方のポイントの合計が18ポイント以上の場合を除いて、ゲーム開始後10分経過しても終了しない場合に適用される。また、それ以前であっても、双方の競技者から要請があった場合には適用される。ラリー中に10分経過した場合には、ラリーを中断してレットとなり、中断したときのサーバーが最初のサーバーとなる。以後、サービスは1本交替である。なお、レシーバー側が13回の返球に成功すれば、レシーバー側の得点になる。いったん促進ルールが適用されると、その試合(マッチ)が終了するまで促進ルールで行う。

競技中に、ボールが割れたり、他のコートからボールが飛んできたり、照明が消えるなど、プレー続行に支障が起きた場合は、審判員がタイムをかけ、そのときのラリーはレットとなる。また、競技中に奇声を発したり、相手に不快な思いをさせる言動があった場合には、審判員の判断によって、失点となる。

第1ゲーム目、最初にサービスした競技者は、第2ゲームは最初のレシーバーとなる。第3ゲームはふたたび最初のサーバーとなる。ファイナルゲームは、どちらかの得点が5点になったときはチェンジ・エンド(エンドを交替)する。

ダブルス試合の場合、各ゲームで最初にサービスする組は、まず、両者のどちらが最初にサービスするかを決める。ついでレシーブする組は、第1ゲームで両者のどちらが最初にレシーブするかを決める。たとえば、第1ゲーム、A・B組のAが最初のサーバーとなり、X・Y組のXが最初のレシーバーとなったとする。第2ゲームは、X・Y組のいずれかが最初のサーバーになる。かりに、Xが最初のサーバーとなれば、最初のレシーバーは自動的にAとなる。もしYが最初のサーバーとなれば、最初のレシーバーは自動的にBとなる。ゲームはこのプレー順序で進行するが、最終ゲームにもつれ込んだ場合は(3ゲームの試合であれば1対1、5ゲームの試合であれば2対2)、いずれかの組が5点を先取した時点でエンドを交替し、その時点でレシーブ側の組は、レシーブする順番を交替する。

以上のダブルス・ルールのほかは、シングルスのルールに準拠するが、サービスする場合のみ次のルールが適用される。コートの中央に白線(センターライン)があるが、これはダブルスのサービス用の白線である。サーバーは四つに区切られた右半分のコートを使って、対角線上に打たなければならず、レシーバー側のコートの右半面にサービスしなければならない。たとえば、サービスがサーバー側の右半分からレシーバー側の左半分に入ったり、サーバー側の左半分からレシーバー側の右半分に入ったとしても、失点(ミス)となる。ただし、センターライン上は有効である。

[荻村伊智朗・西田昌宏 2020年1月21日]

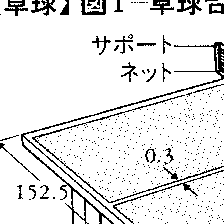

競技用具

テーブルは、高さが76センチメートル、幅152.5センチメートル、長さ274センチメートル。材質は硬質の木材であればなんでもよい。表面の色は、無光沢で均一の濃い色であればよい。一般的にはブルーやグリーンが多い。ネットは暗緑色の網目のもので、高さは15.25センチメートル。ボールはセルロイドまたはプラスチックの球体で、白色またはオレンジ色のつやのないもの。重さは2.7グラムで直径40ミリメートル。公式大会では、国際卓球連盟あるいは日本卓球協会の公認ボールのみが使用を認められている。

ラケット(ブレード)は単板(一枚板)か合板のもので、全面が平坦で同じ厚さの木質であれば、大きさ・形・厚さ・重さは自由。ただし、片面が赤色、もう片面が黒色でなければならない(2021年10月より、片面が黒、もう片面は黒やボールの色とはっきり区別できる色とルールが改正された。2022年1月現在は、赤以外に、ピンク、バイオレット、グリーン、ブルーの4色が選択できる)。たとえば、ペンホルダー・グリップの選手で、片面しか使用しない場合であっても、打球面が赤色のラバーであれば、打球しない裏面は黒色でなければならない。

ラケットに貼るラバーは、粒ラバー(通称一枚ラバー)とソフトラバー(ラバーとスポンジを貼り合わせたもの)の2種類が用具ルールで認められている。なお、ソフトラバーのうち、ラバーの粒を表面に出したものを表ソフトラバー、粒を裏返してスポンジと貼り合わせたものを裏ソフトラバーという。一枚ラバーは厚さ2ミリメートル以内、ソフトラバーは全体の厚さが4ミリメートル以内と規定されている。色は濃い色で表面が反射しないように、つやのないものでなければならない。現在、世界中のプレーヤーの約8割が、スピードも出るし回転もかけやすい裏ソフトラバーを愛用している。

服装は、公式試合で使用するシャツ・ショーツ(またはスカート)については、ボールの色に関係なく任意である。なお、対戦する選手または組の服装は、審判員が明らかに違う色のものと判断できるものでなければならない。

なお、国際公式大会では、ラバーに国際卓球連盟の公認マーク、国内の公式大会であればラバー、ラケット、服装に日本卓球協会の公認マークの表示が必要である。

[荻村伊智朗・西田昌宏 2022年2月18日]

戦型

戦術型ともいい、さまざまな戦術と技術の型があるが、大きく3種類に分けられる。(1)前陣攻守型。コートから1メートル前後に位置し、ショート技術と頂点強打とを併用して戦う型。(2)ドライブ主戦型。コートから1.5~2メートルの中陣に位置し、ドライブ(トップ・スピン=前進回転)による攻撃を主体にロビング(高い山なりのボール)による守備を併用して戦う型。(3)カット主戦型。コートからおもに2~3メートルの後陣に位置し、カット(バック・スピン=後退回転)による守備と機を見て反撃する技術を併用する型。以上がおもな戦型である。

[荻村伊智朗・西田昌宏 2020年1月21日]

障害者卓球

近年、障害者卓球が盛んになり、都道府県大会や全国大会ばかりでなく、パラリンピックやその他国際大会にまで発展してきた。パラ卓球ともよばれる。パラリンピックでは1960年の第1回ローマ大会から正式競技となっている。

一口に障害者卓球といっても、その障害の種類によって下記の三つの団体が独立し、それぞれ盛んに活動している。(1)日本肢体不自由者卓球協会(1981年設立)、(2)日本知的障がい者卓球連盟(1990年設立)、(3)日本ろうあ者卓球協会(1995年設立)。それぞれの団体の卓球ルールは、基本的には日本卓球ルールに準拠しているが、前記3団体とも、障害の程度によって細かくクラス分けをした独自のルールを採用している。なお、パラリンピックや大陸大会などの国際大会に出場する(目的とする)には、まず、都道府県内のそれぞれの団体(協会または連盟)に登録し、都道府県大会で上位に進出し、実績を積まなければならない。

大会は、各連盟(協会)とも、障害の程度によるクラス分けのほかに、年齢別、男女別、男女混合など、大会ごとに異なる場合があるので、大会のつど、大会要項に十分注意する必要がある。選手に対する応援については、選手もベンチも、観覧席の応援団も、プレーを楽しむ傾向が強く、雰囲気が温かいのが特徴である。普段の練習は、職場のほかに、町の卓球場を活用する例が多く、町の卓球場を拠点として誕生したクラブも多い。

障害者卓球の課題は、指導者が少ないことである。かつては、一般選手の大会でもトップクラスに入る選手もいたが、障害者卓球の発展のためにも、そうした選手の今後の出現が期待される。

[西田昌宏 2020年1月21日]

『日本卓球協会編・刊『日本卓球ルールブック2019』(2019)』▽『日本卓球協会編・刊『日本卓球ハンドブック 2019年度版』(2019)』

改訂新版 世界大百科事典 「卓球」の意味・わかりやすい解説

卓球 (たっきゅう)

table tennis

長方形の木製テーブル中央をネットで仕切り,セルロイド製ボールをラケットで打ち合って得点を競い,勝敗を争う室内競技。当初,打球音からピンポンping-pongと呼ばれたが,アメリカの運動用具業者がPing-Pongを商標登録したため,以後〈テーブルテニス〉〈卓球〉を正式名称として用いるようになった。

歴史

起源については必ずしも明らかではないが,13世紀にフランス貴族の楽しみとして始まったとされる。床の上にネットを張り,毛や布をメリヤスで球状に包んだボールを手で打ち合った〈ジュ・ド・ボーム〉〈(手のひらのゲーム)〉と呼ばれる遊戯がルーツという。その後19世紀後半にイングランドで,上流社会の食後のレクリエーションとして食堂のテーブルを使い〈テーブルテニス〉が誕生した。それまでにコルク,固形ゴムのボールや,一枚皮を張ったラケットが考案され,〈ゴシマ〉〈フリムフラム〉などと呼ばれていた。そして1898年イギリスのJ.ギッブがセルロイド製ボールを開発,さらに1902年にはゴム張りラケットが使われるようになって急速に発展し,ヨーロッパ各地に普及した。02年イギリスで初めて協会が設立された。その後しばらく人気は衰えたが,26年には国際卓球連盟International Table Tennis Federation(ITTF)が結成され,同年12月ロンドンでイギリス,ドイツ,ハンガリーなど7ヵ国による初のヨーロッパ選手権大会を開催,これが後に第1回世界選手権大会として認められた。

日本には1902年,東京高等師範学校教授の坪井玄道がイギリス留学から帰国のさい,ラケット,ボール,ルールブックなどを持ち帰り,旧制高等学校を中心に紹介したのが始まりとされている。その後21年に初の統轄機関として大日本卓球協会が創立され,24年に第1回全日本選手権大会(当時は軽いボールを使う軟式)を開催,鈴木貞雄(東京農業大学)が優勝した。協会はその後,28年にITTFに加盟したが,29年に分裂,31年文部省の斡旋で統一団体の日本卓球会として再発足した。38年日本卓球協会と改称され,翌年日本体育協会に加盟した。この間1936年から国際式(硬式)を導入した。38年には当時の世界の王者ハンガリーのM.サバドス,I.ケレン両選手を迎えて初の国際試合を開催,今孝(早稲田大学),渡辺重五(関西学院大学)らが互角に渡り合い,日本の技能の優秀さを世界に示した。第2次大戦後は49年にITTFに復帰し,52年ボンベイでの第19回世界選手権大会に初出場し,全7種目のうち男子シングルス(佐藤博治),ダブルス(藤井則和・林忠明),女子団体(西村登美江,楢原静),ダブルス(同)の4種目に優勝,ペンホルダーグリップからの攻撃的プレーと佐藤のスポンジラバーで世界卓球界に新風を吹き込んだ。ヨーロッパの卓球は当時,シェークハンドグリップによるカット主戦の守備タイプが主体で,ラバーもゴムの粒が表面に出た1枚ラバーを多用していた。スタイル,用具ともまったく異なる卓球で世界に躍り出た日本は,2年後ロンドンでの第21回大会で荻村伊智朗,江口富士枝らが世界史上2度目の男女団体同時優勝を達成した。以後,男子団体5連覇を含む各種目優勝を重ね,59年には6種目のタイトルを獲得,〈卓球日本〉の名をとどろかせた。スピード豊かなドライブ,ロング打法でヨーロッパのカット打法を打ち崩した日本ではあったが,その後同じペンホルダーグリップで接近打法をとる中国に王座を明け渡すことになる。

59年,男子シングルスを制した中国は,2年後の61年北京の第26回大会から男子団体とシングルスにそれぞれ3連覇を重ね,65年の第28回大会では史上3ヵ国目の男女団体同時優勝も果たし,前陣攻守兼備の中国スタイルが完全に日本を抑えた。71年,名古屋で開催された第31回大会において中国がアメリカ選手団の招待を申し出,アメリカがこれを受諾して中国訪問が実現した。これは後の日中国交回復,米中国交回復への突破口を開くもので,〈ピンポン外交〉の名で知られている。その後も中国は世界の卓球界の主役を務め,81年の第36回大会で史上初の7種目全制覇の完全優勝を果たし,34年ぶりに地元(天津)で開いた95年の第43回大会でも2度目の完全制覇を達成した。また88年のソウル大会からオリンピックの正式競技に採用された。

用具

テーブル(卓球台)は274cm×152.5cmの長方形で,床上からテーブル上面までの高さは76cm。天板は厚さ2.5cm程度の厚質の木材(一般にはベニヤ)で作られる。テーブルの長辺の中央に高さ15.25cmのネットを張って両サイドに分け,自領コート,他領コートと呼ぶ。コートを含むプレー領域は,公式試合では長さ14m,幅7m,高さ4m以上とし,その他の場合でも12m,6m,3.5mより広くする。照度はコート上均一に400lx以上で,照明源は床上4m以上と決められている。プレー領域の背景は暗緑色または暗色で日光,直射光を避け,無風状態に保たなければならない。ラケットは,同じ厚さの連続した平坦な硬い木質による本体がラバーで覆われているものとし(1983制定),木質生地のままのラケットは使用できない。大きさ,形状,重量は任意とする。ラバーはラケットの片面または両面に張り,明るい赤と黒のみが認められ,材質は,(1)ゴムの粒が表面に出た1枚ラバー(いぼラバー),(2)1枚ラバーの下にスポンジを張り合わせた表ソフトラバー,(3)ゴムの粒が裏になりその下にスポンジを張り合わせた裏ソフトラバーの3種類に限られている。その厚さは接着剤を含み(1)は2mm以下,(2)と(3)は4mm以下と定められ,ラバーをラケットの両面に張る場合は必ず一方を赤,他方を黒とする。ボールはセルロイドまたはセルロイドと性質の似ているプラスチック製の白色またはオレンジ色の無光沢で,重さ2.7g,直径40mmの球体と規定されている。

競技方法

正規のサービスと正規のリターンによって得点を争い,一方が11点先取すればそのゲーム(セット)を取る。11点先取となったのは2001年からで,それ以前は1ゲーム21点であった。10オール(デュース)となったときは以後2本連取するまで続ける。サービスは2本ごとに交代し,10オール後は1本ずつ入れ替わる。7セットマッチの場合は4セット,5セットマッチの場合は3セット先取した方が勝ちとなる。男女ともシングルスとダブルスがあり,ほかに男女各1人が組む混合ダブルスがある。ダブルスの場合は4人が必ず交互に打たなければならない。選手権試合には個人戦と団体戦があり,そのいずれにもリーグ戦とトーナメント戦がある。競技会は国際ルールを翻訳した日本卓球ルールと日本卓球ルール細則によって実施される。

正規のサービスはフリーハンド(ラケットを持たない方の手)を平らにして開き,ボールが転がる状態で乗せ,静止させる。ボールの位置はエンドラインより後方でテーブルの表面より上方。次に,ボールに回転を与えることなく,少なくとも16mmほぼ垂直に,打球する前に何ものにも触れず落下するように(1996改定),投げ上げる。そのボールを落下する途中に打って一度自領コートにバウンドさせた後,ネットを越えるかまたは迂回して,相手コートに触れるように打球する。静止状態となったときから打球するまでの間,ボールとラケットは常にテーブル表面より高い位置にあり,打球する位置は,ボールが自領コートのエンドラインよりも後方にあり,同時にサーバーの腕,頭,脚を除いたエンドラインから最も遠い身体の部分よりもさらに後方であってはならない。ダブルスのサービスは右ハーフサイドから相手の右ハーフサイドへ出すこととし,左ハーフサイドは使用しない。サーバーとレシーバーは2サービスごとに入れ替わる。AA′とBB′の試合のサーバー→レシーバーの順序は次のとおり。A→B,B→A′,A′→B′,B′→AでA→Bに戻り,以下繰り返す。試合は1セットが10分を経過するとそのセットおよび以降のセットは促進ルールで行う。促進ルールとはレシーバーが最高13回の返球をすればレシーバーの得点となる規則で,サーバーは1点ごとに交代する。

執筆者:中村 精吾

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「卓球」の意味・わかりやすい解説

卓球【たっきゅう】

→関連項目荻村伊智朗

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「卓球」の意味・わかりやすい解説

卓球

たっきゅう

table tennis

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

知恵蔵 「卓球」の解説

卓球

(中西康己 筑波大学人間総合科学系 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新