改訂新版 世界大百科事典 「アフリカ探検」の意味・わかりやすい解説

アフリカ探検 (アフリカたんけん)

最古のアフリカ探検家は古代エジプト人であった。前25世紀の第5王朝サフラ王は神に供える香料を入手するためプントの国へ船団を派遣した。プントの国はソマリアの一角と考えられている。前7世紀の第26王朝ネコ2世はフェニキア人を雇ってアフリカ周航をさせた,と前5世紀のヘロドトスは記している。内陸部への進出はナイル川をさかのぼって行われた。古代エジプト王国が達した南限はハルツームに近い第6急流地帯である。前5世紀にカルタゴの執政官ハンノは西アフリカの海岸をギニア湾まで下ったという記録を残した。カルタゴに代わって前2世紀に北アフリカの支配者となったローマは,威信誇示のため戦車をサハラの南にまで走らせた。その南限はニジェール河畔のガオだったらしい。前1世紀にエジプトを征服したローマはナイル川の水源探査を試みた。探査隊ははるか奥地のバール・エル・ガザルにまで達した可能性がある。後2世紀にアレクサンドリアの天文学者・地理学者プトレマイオスはアフリカ中央部の二つの大湖から発するナイルの水系を地図に描いた。東アフリカを航海した船乗りの話を材料にしたものらしい。

7世紀になると,アラブが北アフリカを征服し,内陸部への探検と通商を進めた。隊商は地中海岸からサハラを縦断して黒アフリカと接触し,イスラムをひろめ,金,象牙,塩の取引を独占した。このアラブの進出は当然に交易都市を発達させ,アラブの学術文化をサハラ以南にまで伝えた。その代表的都市はニジェール河畔のトンブクトゥである。14世紀のアラブの地理学者イブン・バットゥータは北アフリカの沿岸全域,ナイル川をアスワンまで,東海岸をキルワまで,サハラ以南ではニジェール川中流部を踏査し記録した。それは黒人世界の実情を初めて総合的に紹介するものであり,そこに描かれたトンブクトゥはとくに後世の探検家を引きつけるものとなった。

大航海時代

15世紀になると,ヨーロッパ人の先駆としてポルトガル人がアフリカに乗りだした。ポルトガルのエンリケ航海王子がその指導者で,彼はイスラムを押しかえすキリスト教の拠点をアフリカにつくることをまず考えた。その最初の行動は1415年のセウタの占領である。ついで彼は地理学上の関心を高め,自分の城内に地理学と航海術の学校を設けて専門家の育成に努めた。こうしてポルトガル船は34年にボジャドール岬に,60年の王子の死の年にシエラレオネに達した。ついで69年にギニアをフェルナン・ゴメスFernão Gomesが発見し,73年ロポ・ゴンサルベスLopo Gonçalvesがついに赤道を越えた。このような地理上の発見によって,ポルトガルは未知の人間と社会と産物を知ることとなった。そこには組織された黒人国家マリ帝国もあり,ポルトガル人は歓迎された。ポルトガルはキリスト教と陶器,ビロード,銀細工品,鉄砲などをアフリカにもたらし,アフリカから象牙,金,奴隷を買いいれた。布教活動もやがて通商に,とりわけ奴隷取引に役割を果たすようになり,キリスト教徒となったコンゴ王アフォンソから抗議されるに至った。やがてポルトガルはアフリカ全体の沿岸を調べること,そして香料の国インドへの道を開くことに熱意をもった。88年B.ディアスは初めてアフリカ南端をまわってインド洋の入口まで達した。岬の嵐の激しさを示すためディアスは〈嵐の岬〉という名称を用意したが,国王は〈よき希望の岬(喜望峰)〉と命名した。ポルトガルに希望を与える岬という意味である。V.daガマが国王のその期待にこたえた。彼は97年7月8日にリスボンを出港し,喜望峰をまわってインド洋をわたり,98年5月20日インドのカリカットに着いた。こうしてインドの香料,陶器,宝石が大きな富をポルトガルにもたらすことになった。16世紀にはいって奴隷取引はそれまでとは比較にならない規模に膨張した。アメリカ大陸の鉱山と農業プランテーションが安価な労働力を大量に求めたからである。奴隷売買に従事したのはポルトガル人だけではなく,スペイン人,オランダ人,イギリス人,ドイツ人,フランス人もこれに加わって競争した。

近代

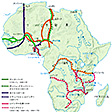

18世紀の啓蒙思想の高まりとともにアフリカ内陸部の謎,とりわけナイル川,コンゴ川,ニジェール川の水源と水系の問題がヨーロッパ人の知的好奇心と冒険心を燃え上がらせた。スコットランドの医師ブルースJames Bruceは1770年に青ナイルの水源タナ湖を発見した。彼はその探検を私費で進めたが,公費による組織的な探検が始まるのは,88年ロンドンに〈アフリカ内陸部発見を促進する協会〉(略称アフリカ協会)が設立されてからである。協会の設立提唱者は,J.クックの世界周航(1768-71)に同行して調査に当たったこともある植物学者バンクスJoseph Banksである。協会は1830年に王立地理学協会に吸収されるまで独自の計画を推進した。最も成果の上がったのはM.パークのニジェール水系調査である。彼は1795年と1805年の2回の探検でこの水系の大部分を明らかにし,探検地で死亡した。全コースを下航してニジェール水系を調査したのはランダーRichard Landerで,1831年のことである。またD.リビングストンはナイル川とコンゴ川の水系調査に先駆的役割を果たした。ナイルの水源ビクトリア湖は62年スピークJohn Hanning Spekeによって発見され,コンゴ川の水系は76-77年のH.スタンリーの全コース下航によって明らかとなった。探検家はいずれも探検地の人間と社会について報告することを忘れず,それがヨーロッパ人のアフリカ人認識の基礎となった。〈幻の民〉とされていたピグミーを実見し報告したのはスタンリーである。しかし内陸部発見が進むにつれて,ポルトガル,イギリス,フランス,スペイン,ドイツの支配地獲得競争が激烈となり,84-85年のベルリン会議はアフリカ分割のための会議となった。その分割状況はほぼ1960年の〈アフリカの年〉までつづいた。なお,アフリカ探検と植民地化との関連については,〈アフリカ(歴史)〉を参照されたい。

日本人のアフリカ探検旅行としては,1903年の中村直吉の場合が最も古いようである。

執筆者:酒井 傳六

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報