精選版 日本国語大辞典 「鳳凰」の意味・読み・例文・類語

ほう‐おう ‥ワウ【鳳凰】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

中国の伝説上の霊鳥。鳳が雄,凰が雌。鳳皇とも書く。餌は竹の実で,梧桐の木にしか止まらぬとされる。殷墟卜辞に,風神として鳳の字が用いられ,天帝の使者だともされている。その字体から見て,孔雀のような鳥が鳳凰の原像となったのであろう。この殷の鳳凰と同じ特徴的な冠羽を持つ鳥が,殷末から西周期の青銅器の文様に見え,おそらくこれは,鳥形をとって祭祀の場に降臨する祖霊の観念と結びついていたのであろう。《書経》に,舜帝が天下を安定させると,音楽につれて祖霊とともに鳳凰がやってきたとあるのは,祖霊と祥瑞との二つの性格をあわせみせている。天下太平の瑞徴としての鳳凰は,特に漢代以降盛んに出現するようになり,その出現に際して改元が行われたりもする。なお《大戴礼記》(《大戴礼》)に,鳥類は360種から成るが,その長(かしら)が鳳凰だとあるように,鳳凰の基本的な性格は超越的な鳥ということにあり,《礼記(らいき)》では四霊の一つに数えられ,四神の内の朱雀の内にその性格が受けつがれていることは,漢代の緯書が鳳凰を火精だとしていることからも逆にうかがわれよう。また鳳は竜と組み合わされて,竜が男性を,鳳が女性を象徴する。皇后が鳳冠をつけるのも,その一つの表れである。

執筆者:小南 一郎

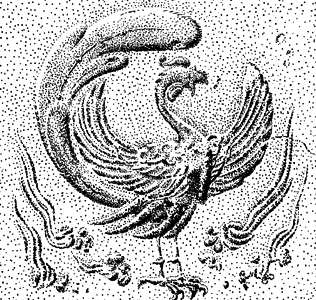

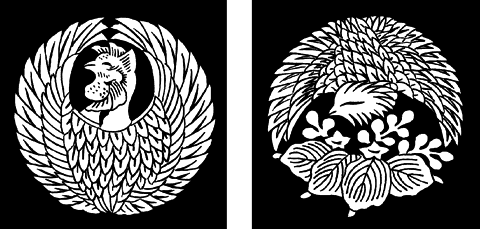

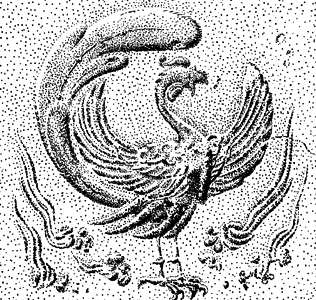

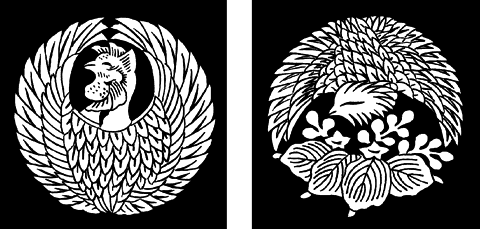

四神は,飛鳥時代には日本に伝えられていたと思われる。鳳凰は奈良時代には多種多様な表現で,染織品,鏡,櫃(ひつ)などの漆工品を飾っている。法隆寺金堂西の間の天蓋に付された鳳凰は,白鳳文化の簡潔な力強さを示す優品である。〈瑞花鳳凰八稜鏡〉など平安時代の鏡背に表されたものの中には,唐風を継承するだけでなく和風化の跡(唐草から日本の草へ,鳳凰から尾長鳥や鶴へと変化する)もみとめられる。藤原時代の平等院鳳凰堂の棟の両端には高さ1mの銅製鳳凰があげられている。以後,中世,近世を通じて蒔絵箱,能装束などの意匠に好んで取り入れられたが,中国以来の桐と竹との組合せが,しだいに桜,牡丹,菊など四季の草花との組み合わせに変化していく点も興味深い。紋章には〈鳳凰丸〉〈立ち鳳凰〉〈飛び鳳凰〉がある。

執筆者:上田 敬二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

中国古代の想像上の瑞鳥(ずいちょう)。鳳凰は麒麟(きりん)、亀(かめ)、竜とともに四霊の一つに数えられ、徳の高い君子が天子の位につくと出現するというめでたい禽鳥(きんちょう)と考えられた。たとえば、太古の聖帝である黄帝(こうてい)が天下を治めたときには宮廷に鳳凰が飛来し、麒麟が郊外で戯れたと伝えられ、同じく聖帝の1人である舜(しゅん)の治世にも、ふたたび鳳凰が現れたとされている。梧桐(ごとう)の木に宿り、竹の実を食べ、醴泉(れいせん)を飲むと伝えられ、雄を鳳、雌を凰と分けて称することもある。鳳凰の姿は麒麟や竜と同様、時代が下るにつれてすこぶる奇怪な姿となっていった。『山海経(せんがいきょう)』によると鳳凰の外形はニワトリのようで、羽毛は五色に彩られ、体の各部にはそれぞれ徳(首)、義(翼)、礼(背)、仁(胸)、信(腹)の字が浮かび出ていたという。鳳凰が多色の鳥と考えられたのは、中国にもたらされたクジャクの影響によるとする説もあるが、鳳の字がすでに殷(いん)代の甲骨文字にみえ、風の神として祭祀(さいし)の対象となっていることから、これが鳳凰の原型と思われる。

[桐本東太 2017年8月21日]

日本には古墳時代末期に中国六朝(りくちょう)より鳳凰文が伝えられ、以後今日まで吉祥(きちじょう)模様として各種の工芸意匠に賞用された。奈良県桜井市穴師珠城山(あなしたまきやま)3号墳から出土した古墳時代の『金銅製双鳳文透彫杏葉(ぎょうよう)』(奈良国立博物館)は、わが国最古の鳳凰文の一つである。鳳凰文には、「鳳凰の丸」のように単独に表されているもののほかに、「双鳳(そうほう)」として左右相称の形式をとるもの、あるいは桐・竹・牡丹(ぼたん)などと組み合わせて表されるものなどがある。

[ 村元雄]

村元雄]

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新