精選版 日本国語大辞典 「鯨」の意味・読み・例文・類語

くじら くぢら【鯨】

[1] 〘名〙

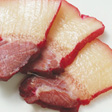

① クジラ目に属する哺乳類のうち大型の種類の総称。小型の種類をイルカというが明確な区別はない。体長約六~三〇メートルで現存動物中、最大の種を含む。形は魚形で遊泳に適し、前肢はひれ状、後肢は退化、尾は尾びれ状。魚と異なり尾びれは水平に広がる。皮膚には毛もうろこもなく、皮膚下に厚い脂肪層が発達し体温を保つ働きをする。胎生で一産一子。魚やオキアミなどを食べる。歯があるハクジラ類と、歯がなく代わりにくじらひげのあるヒゲクジラ類とに分けられ、前者にはマッコウクジラ、ツチクジラなど、後者には最大種のシロナガスクジラ、セミクジラ、イワシクジラなどがある。水面に浮き上がって呼吸するさい鼻孔から呼気と共に海水を吹き上げるので、俗にクジラが潮を吹くといわれる。肉は食用にし、脂肪から油をとり、くじらひげや歯は工芸品に用いられていた。南北両極の海洋に多く、日本近海にも分布。乱獲のため、とくに大型の種は生息数が激減した。いさな。いさ。《季・冬》

※俳諧・落日庵句集(1780頃か)「既に得し鯨や逃て月ひとり」

※洒落本・角雞卵(1784か)居続の契約「黒じゅすにひどんすをくじらにした中巾帯をしどけなく結び」

③ 「くじらみ(鯨身)」の略。

※雑俳・柳多留‐二三(1789)「本阿彌は鰯は見れど鯨見ず」

④ 「くじらひげ(鯨鬚)」の略。

※万金産業袋(1732)一「高てうちん 鯨の弓をかくる」

⑤ 「くじらざし(鯨差)」「くじらじゃく(鯨尺)」の略。

※めのとのさうし(14C中か)「くじら。くはの物さしに。柳のかき板を御もちひ候」

⑥ (①の目が細いところから) 目の細い人をいう。〔東京語辞典(1917)〕

[2] 「くじらざ(鯨座)」の略。

[語誌](1)「十巻本和名抄」や「新撰字鏡」はクヂラ、「観智院本名義抄」にクヂラ・クジラの両形、古本節用集類はおおむねクジラ、「日葡辞書」も「Cujira(クジラ)」というように、「クヂラ」から「クジラ」へという傾向がうかがえる。

(2)くじらの古名としては「万葉集」の「鯨魚取(いさなとり)」からイサナ、「壱岐風土記逸文」のイサなどが知られている。

(3)→「くじら」

(2)くじらの古名としては「万葉集」の「鯨魚取(いさなとり)」からイサナ、「壱岐風土記逸文」のイサなどが知られている。

(3)→「くじら」

げい【鯨】

〘名〙

① 寺院のつりがね。梵鐘(ぼんしょう)。

※連歌新式追加並新式今案等(1501)和漢篇「一、万物異名、就二本体一可レ定二其季一、但可レ為二本体外一事、仮令金烏は日〈略〉霜蹄は馬、鯨は鐘〈如レ此之類〉可レ依二連歌異名之物例一」

② くじら。特に、雄のくじら。

いさ【鯨】

〘名〙 =いさな(鯨)〔仙覚抄(1269)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報