精選版 日本国語大辞典 「高野聖」の意味・読み・例文・類語

こうや‐ひじり カウヤ‥【高野聖】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「高野聖」の意味・わかりやすい解説

高野聖 (こうやひじり)

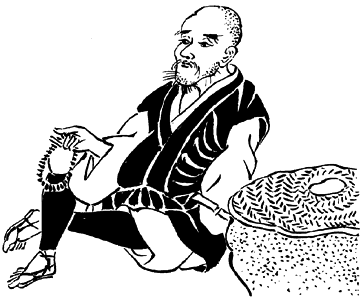

高野山を中心にして,全国に活躍した勧進聖。聖は古代宗教家の総名であったが,奈良時代から民間僧を指すとともに,半僧半俗の私度僧を指すようになった。その活動は主として勧進と唱導(説経)であったから,庶民的寺院や造営中の寺院にあつまりやすかった。高野山では平安中期から勧進聖があつまったが,まだ高野聖集団を形成するにいたらなかった。彼らが大きな勢力を示すのは白河上皇の高野山登拝のあった1088年(寛治2)のころからで,これが初期高野聖である。彼らは高野山霊境の因縁を説いて,納骨と高野参詣をすすめたので,貴族や庶民の参詣が多くなり,高野山の経済も豊かになった。高野聖の回国の姿は墨染の衣を裾短に着て,大きな檜笠をかむり,笈を負っていた。やがて平安末期の源平争乱のころから,高野山に隠遁者があつまり,これが中期高野聖となった。その中には源平合戦の敗者や失脚者も多かったけれども,単に無常を感じて隠遁する者もあり,高野山は遁世のメッカとなった。その物語は文学にとりあげられて多くの哀話をのこしている。しかも彼らは浄土信仰と念仏を高野山にもたらしたので,高野聖は念仏勧進によって納骨をすすめ,委託された霊骨を高野山にはこんだ。これが高野山を納骨霊場または日本総菩提所にした原因である。

このころの高野聖はいくつかの集団となって高野山内に住んだが,その中でとくに有名なのは蓮華谷聖,萱堂聖,千手院聖の三大聖集団である。蓮華谷聖は遁世と道心をもって知られ,明遍僧都(少納言信西の子)を偶像とした。萱堂聖は法灯国師(臨済宗法灯派の派祖,心地覚心)によって結ばれ,唱導説経を特色とした。千手院聖は遊行聖一遍を祖として勧進にすぐれ,その経済力によって室町時代の高野聖はほとんど時宗化された。しかし室町時代末期になると,高野聖の宗教的機能が低下したばかりでなく品性も悪化し,世の嫌われ者になった。これは高野聖の特権として随所で宿を借りながら,悪事をはたらく者があったからで,宿借聖をもじって夜道怪(やどうかい)と呼んだり,〈高野聖に宿貸すな,娘取られて恥かくな〉というような地口ができた。また戦国時代には間諜のはたらきもしたために,織田信長は1383人の高野聖を処刑した。このころが末期高野聖である。江戸時代には高野聖は変質して金襴の裁片などを笈に入れて行商をするようになり,呉服聖とも呼ばれた。

執筆者:五来 重

高野聖 (こうやひじり)

泉鏡花の中編小説。1900年(明治33)2月《新小説》に発表。鏡花の出生地金沢は背後に白山の山脈がひかえ,さまざまな伝説の語り伝えられる地であった。《高野聖》もそのような伝説類と縁が深い。この作品は絶妙な語りの特色をもつ。語り手は旅僧宗朝,雪の夜の敦賀(つるが)の宿で旅僧はせがまれるままに,若き日に飛驒から信州へ越える山中で出会った,怪奇な出来事を語ってきかせる。富山の薬売を追って山中の一つ家にたどりついた旅僧は,そこで白痴の男と住む美女とめぐりあう。薬売は馬に変えられたらしい。月明りのなかで奇異妖変の一夜をすごした彼は,美女への思いを残しながら山を下りてゆくという,明治ロマン主義の代表作の一つ。

執筆者:笠原 伸夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「高野聖」の意味・わかりやすい解説

高野聖【こうやひじり】

→関連項目石童丸|行商

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「高野聖」の解説

高野聖

こうやひじり

高野坊・高野坊主とも。高野山の下級僧侶で同山や空海への信仰を広めて全国を回る勧進聖(かんじんひじり)。同山修行僧全体をさす場合もある。平安中期の正暦の大火後,高野山復興のために定誉(じょうよ)が組織した集団に始まり,教懐(きょうかい)・覚鑁(かくばん)によって真言念仏の教理を有する小田原聖・往生院谷聖の両集団に組織化された。中世には蓮花谷聖,五室聖(ごむろのひじり),禅的信仰を加味した萱(かや)堂聖,時宗聖集団を形成した千手院谷聖の諸集団が活発な勧進活動を行い,高野山の納骨信仰を全国に広めた。その後南北朝期から真言宗への帰入が強制され,1606年(慶長11)の将軍裁許によって帰入が確定した。一方しだいに行商人化が進み,宗教者としての質も低下して世評は下落した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「高野聖」の解説

高野聖

こうやひじり

平安末期以来,浄土信仰に基いて出家遁世 (しゆつけとんせい) した者を聖と呼んだが,高野山を修行の場とし,弘法大師信仰を広めた者をさす。室町時代になると布教のかたわら行商を営む者も現れた。

高野聖

こうやひじり

1900年『新小説』に発表。高野山の旅僧が,飛驒山中で迷い,魔性の美女の誘惑をかろうじてのがれたという筋の浪漫文学の傑作。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「高野聖」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の高野聖の言及

【有王】より

…鹿ヶ谷(ししがたに)事件で俊寛が流されてのち,鬼界ヶ島を訪ねてその最期をみとり,遺骨を高野山奥の院に納めて法師になった。諸国七道を修行して主の亡魂を弔ったとあるが,柳田国男は,有王の名が,特定の一人物の固有名詞というより,一群の高野聖(こうやひじり)たちの通り名だったと考えている。〈有〉はミアレ(神の誕生)のアレに同じで,有王とは神子を意味し,亡魂の消息をかたる語り手の通り名としてふさわしい。…

【石童丸】より

…西光寺の所在が妻科村石堂(現,長野市北石堂町)西光寺となっているのは,石堂に拠る聖と幼い主人公の因縁がしのばれる一つの証しである。高野山の萱堂聖や,善光寺周辺の石堂の聖の間で語られた話を統合したものに時宗化した高野聖の存在が考えられるが,彼らは高野山と善光寺を往還しながら説経《苅萱》の成立に深く関与したことはまちがいない。父が苅萱であることを生涯知らずに終わり,母や姉の死を見とどけて荼毘(だび)にするなど,《苅萱》の主題である家族の解体と死に最後まで立ち会ったのが石童丸であった。…

【苅萱】より

…中世的な宗教性が濃く,俗生活に背を向けた苅萱が,家族の執拗な追跡を逃れて高野山にこもり,かたくなに道心を貫いた一生を描いている。この話は最初,高野山の蓮華谷や往生院谷にあった萱堂(かやんどう)に住まう高野聖(ひじり)の間で醸成されたもので,のちに旅を生活の場とする説経師の手に渡り,今日に伝わる形に成長した。主人公苅萱とその子石童丸の別れ,妻や姉娘千代鶴の死など,家族の崩壊と離散を語る内容は,ひとしお哀切の思いが強い。…

【三人法師】より

…本物語は,対比と連接のたくみな構成で出色。なお,親子の恩愛を克服する高野聖は,《吉野拾遺》,説経《苅萱(かるかや)》にも登場する。恩愛と道心の葛藤という主題は,高野聖の関係する文芸に顕著で,その教化活動が育てた作品であったとみられる。…

【俊寛】より

…有王は俊寛の遺骨を高野山に納めて出家し,諸国七道を修行して主の後世を弔ったという。柳田国男は伝承者としての有王の役割に注目して,有王の名が俊寛の亡魂の消息を語る高野聖たちの通り名だったとし,九州地方を中心に近畿・北陸にまで伝えられる俊寛・有王の伝説にしても,有王を称する複数の伝承者の足跡と無関係ではないとしている。富倉徳次郎は康頼を中心に語られる鬼界ヶ島説話の前半部に注目して,この説話の出所を,康頼が帰洛後住んだ東山の双林寺周辺に求めている。…

【聖】より

…山林に入って断穀不食の苦修練行を積んだり,本寺から離れて別所や村里に隠遁したり,あるいは廻国遊行(ゆぎよう)して念仏,造寺,造仏,写経,鋳鐘,架橋などはば広い勧進(かんじん)活動を行い,穀断(こくだち)聖,十穀聖,別所聖,隠遁聖,廻国聖,勧進聖などその特徴から多様な呼称が生まれた。唱導文芸や芸能にも活躍し,唱導聖などとよばれ,また聖が多く集まる拠点にちなんで善光寺聖(善光寺),四天王寺聖,高野聖などと称された。高野聖は中世にあっては聖の代表のようにみられた。…

※「高野聖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新