精選版 日本国語大辞典 「雪隠」の意味・読み・例文・類語

せっ‐ちん【雪隠】

せつ‐いん【雪隠】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

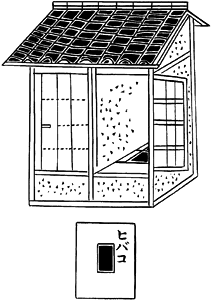

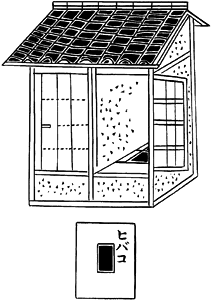

便所のこと。「せついん」が変化した語で、もとは禅宗の用語。禅宗寺院には、東の東浄(とうちん)(東司(とうす))と、西の西浄(せいちん)の二つの便所があり、元来は西浄をさしていった。無著道忠(むじゃくどうちゅう)の『禅林象器箋(ぜんりんしょうきせん)』には、中国宋(そう)の禅僧雪竇重顕(せっちょうじゅうけん)は、杭州(こうしゅう)の霊隠寺(りんにんじ)でその徳を隠して浄頭(ちんじゅう)(便所を掃除する役職)の任にあたっていたため、雪隠とよばれたとある。そして隠は隠潜の義で、雪竇が隠潜したという意味の雪隠と、西浄の音が近いところから、雪隠が便所を意味するようになったという。

[永井政之]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

…その詩文は,翰林の才ありと評せられ,《頌古百則》は《碧巌録》の原本となる。修行時代,陰徳をよろこび,人に知れぬように便所掃除にはげんだことから,雪隠の名ができたといわれる。【柳田 聖山】。…

…幕末から明治初年にかけて来日した欧米人の残した記録には,日本の都市の清潔に感嘆しているものが少なくない。【野口 武徳】

【日本】

便所には厠(かわや),閑所(かんじよ),雪隠(せつちん),後架(こうか),背屋,〈かど〉,〈ふろや〉,御不浄,〈はばかり〉など異称が多い。このうち,〈かわや〉は《日本書紀》にもみられる古い語で本居宣長の《玉勝間》ではその語義を水上で用便する原始的な水洗便所である河屋と解したが,これは東南アジア等で広くみられる形式であり,日本でもかつて山村の一部でみられたほかに《万葉集》でもうたわれている。…

※「雪隠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新