精選版 日本国語大辞典 「陶磁器」の意味・読み・例文・類語

とう‐じき タウ‥【陶磁器】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「陶磁器」の意味・わかりやすい解説

陶磁器 (とうじき)

可塑性に富んだ粘土を用いて所定の形に成形し,高熱で焼き締めた要用の器物で,土器clayware,陶器pottery,炻器(せつき)stoneware,磁器porcelainの総称。一般に〈やきもの〉とも呼ばれる。人類が日常の容器として土器を用いるようになったのは,いまから1万年以上も前の,新石器時代のことである。土器の出現の契機は,煮沸容器としての機能の獲得にあったと考えられる。やがて古代文明の成立と相前後して,原始時代以来の長い伝統をもった酸化炎焼成による赤い素焼の土器のほかに,還元炎焼成による灰色の硬陶が生まれ,次いで灰釉を施した高火度焼成の施釉陶器が出現したことが知られている。以下ではエジプト,日本,中国,朝鮮,西アジア,ヨーロッパの陶磁史を概観し,次いで製法,素材や釉薬(うわぐすり)の成分,また現代の陶磁産業について記述する。なお東南アジアの陶磁については,〈タイ陶磁器〉〈ベトナム陶磁器〉の項を参照されたい。

日本

縄文土器と弥生土器

日本最古のやきものは縄文土器であり,その発生はいまから1万2000年前にさかのぼる。その後,前3世紀の弥生時代に移るまで1万年近い歴史をもっている。縄文土器は基本的には深鉢形の土器に終始したが,関東・中部地方などの縄文文化の栄えた地域では,すでに前期に注口・片口土器,壺,皿,浅鉢がつくられている。この地域では中期には大型化し,粘土紐を貼り付けた豪華な装飾が盛行した。著名な火焰土器もその一つで,北陸北半の地方色を示すものである。後期以降,縄文文化の衰退によって土器は矮小化し,文様も退嬰的なものになったが,わずかに東北地方のみ,後・晩期にかけて造形の妙を尽くした亀ヶ岡式土器がつくられている。縄文時代に続く弥生時代は,大陸から本格的な農耕文化の伝えられた時代である。3世紀までの500年間に用いられた弥生土器は,当初から生活の機能に応じて貯蔵用の壺,煮沸用の甕(かめ),食器としての高杯(たかつき)などの器形の分化がみられる。弥生時代は前・中・後期の3時期に区分されるが,前期の土器は北九州から伊勢湾周辺まで広がった遠賀川(おんががわ)式土器と呼ばれる斉一性に富んだ土器である。壺の肩に篦(へら)で沈線文や木の葉文を描いたり,赤く彩色を施したものがある。中期には斉一性が破れて,各地に地域色に富んだ土器が出現する。九州では突帯文と彩色が,畿内から東海では櫛目文が,関東以北では縄文の伝統を引いた縄目文が卓越するが,こうした地域色も後期には衰退し,全国的に無文化する傾向がみられるようになる。

古代

弥生時代に続く古墳時代から平安時代までの古代850年余の間に登場したやきものには,土師器(はじき),黒色土器,須恵器,三彩・緑釉陶器,灰釉陶器などがある。これらの土器,陶器は古墳時代に入って一斉に出現したものではなく,古代国家の発展に即して相継起して登場したものであり,中国,朝鮮など古代アジアの先進諸国家のやきものにその源流がある。古墳時代に入ってまず用いられたのは弥生土器の後身である酸化炎焼成の土師器である。基本的には弥生土器の器種を継承しているが,5世紀に須恵器製作技術の導入に伴って,新たに煮沸用具として韓竈(からかまど)がつくられるようになった。土師器はその後,古代,中世を通じて須恵器とともに最も基本的な日常のやきものとして用いられた。一方,土師器の内面あるいは内外面を篦で磨き,器面に炭素粒を吸着させて漆黒色にした軟質の黒色土器が,6世紀以降須恵器生産の希薄であった中部山岳地帯から関東,東北に,また8世紀から11世紀にかけて須恵器生産の衰退した畿内以西の地域において,その代用品として焼かれている。以上,縄文土器から土師器にいたるまでの酸化炎焼成による土器の製作は,性別分業による女性の仕事であった。

5世紀に朝鮮半島から製作技術が導入された須恵器は,日本最初の還元炎焼成による灰色の硬質のやきもので,《延喜式》では〈陶器〉の字が当てられ,〈すえもの〉と呼ばれた。須恵器の製作技術の特色はろくろ(轆轤)による量産的な成形法と,窯炉を用いた還元炎による高火度焼成である。その製造器種はきわめて豊富で,貯蔵用の壺・甕類,飲食器としての杯(坏)(つき)・高杯・椀・皿・盤・瓶類,調理具としての甑(こしき)や擂鉢(すりばち)をはじめ,日常用具のあらゆる面に及んでいる。須恵器は土師器とともに古代において最も基本的な日常のやきものであったが,中世においても西日本や東日本の一部において存続した。

奈良時代に入ると新たに釉薬を施した陶器が出現する。その一つは正倉院三彩にみられるような低火度の鉛釉陶器であり,一般に奈良三彩,緑釉陶の名で呼ばれている日本最古の施釉陶器である。この彩釉陶器は奈良時代には三彩,二彩などの多彩釉陶が,平安時代には緑釉陶が基調をなしており,当時,瓷,瓷器(しき)/(しのうつわ),青瓷などの名称が用いられた。この彩釉陶器は豊富な器種を含んでいるが,その使用形態や出土遺跡の性格からみて,祭祀用具として用いられたものと考えられている。いま一つは,灰釉を施した高火度焼成の陶器である。この灰釉陶器は8世紀中ごろ,愛知県の猿投(さなげ)窯において発生したものであり,11世紀まで東海地方を中心に焼かれたもので,生産の本格化した9世紀以降,白瓷(しらし)の名称が用いられている。灰釉陶器の器形には須恵器系,金属製仏器系,中国陶磁系の3系列のものがあり,当初は彩釉陶器とともに祭祀用具として用いられたが,のちしだいに日常の食器類として普遍化した。

中世

平安末期から鎌倉・室町時代にかけての中世封建制社会においては,古代の窯業生産の系譜を引いた地域色に富んだやきものが登場した。それらは大きく土師器系,須恵器系,瓷器系に分かれる。まず土師器系には土師器そのものと瓦器がある。土師器の主要な器種は食器としての椀・皿類,煮沸用の堝(なべ)(鍋)・釜類である。このうち堝・釜類は鎌倉後期以降,鉄製品の普及に伴って急速に影をひそめていったが,近世においてもなお,かわらけや内耳堝,ゆきひらなどが根強く残っている。一方,瓦器と呼ばれるものは黒色土器の後身であり,畿内を中心に西日本一帯で用いられた。その器形は椀,小椀,小皿の3種に限られ,14世紀ころまでしだいに簡略化されながらつくられている。須恵器系の中世陶器には,平安時代の須恵器の伝統をひきながら,鎌倉時代後期に茶褐色の酸化炎焼成に転じたものと,須恵器の製作技術をそのまま継承した還元炎焼成による灰黒色の陶器の2種が焼かれている。前者を代表するものは備前(備前焼)である。後者は東北地方から九州まで全国各地において広範に焼かれていることが,近年明らかとなってきた。その代表的な窯業地は東日本では石川県珠洲(すず)窯(珠洲焼),西日本では兵庫県神出窯,魚住窯である。中世須恵器の器形には椀,皿,鉢などの食器類や調理具,壺,甕などの貯蔵容器のほか,若干の仏器類があるが,その中心をなすものは壺,甕,擂鉢の3種である。備前は今日まで無釉の陶器として隆盛を誇っているが,他の須恵器窯は15世紀前半代でその生命を閉じている。

中世において最も目だった存在は瓷器系陶器である。これには大きく分けて3種の窯業地がある。第1は無釉の椀・皿類や一部の貯蔵容器を焼いた山茶碗(やまぢやわん)窯で,東海地方一円に広がっている。椀・皿類は前代の灰釉陶器の系譜を引くものがしだいに影をひそめ,11世紀以降の輸入中国製白磁を写したものが主体となり,新器種としての四耳壺が焼かれるようになった。第2は壺,甕,擂鉢の3種を主として焼いた窯で,常滑(とこなめ),渥美(あつみ)(ともに愛知県),湖西(静岡県)などの東海諸窯と,その影響下に成立した北陸の越前窯,加賀窯から東北南部一帯にかけての多数の窯業地,さらに信楽,丹波など西日本の一部に広がった窯業地がある。東海諸窯では山茶碗窯と併存して分業生産体制をとっており,壺,甕,擂鉢のほか,若干の水注や四耳壺,仏器類を併焼している。第3は猿投窯山茶碗窯を母体として12世紀末葉に成立した,中世唯一の施釉陶窯である瀬戸である。瀬戸では前代の中国陶磁模倣の伝統を復活させ,南宋・元・明代の青磁,白磁を写しており,15世紀には美濃にまで拡散した。その製品は各種食器類,調理具,貯蔵容器のほか日常生活用具から仏器にいたるまで,あらゆる面に及んでおり,灰釉,鉄釉に加えて印花文,劃花文,貼付文で器面を飾った多彩な器物が焼かれた。さらに喫茶の風習の盛んになり始めた鎌倉後期以降では,天目茶碗や茶入など各種の茶陶が焼かれている。また中世の締焼陶のうちで特色のあるものは,主として宗教用具として用いられた各地の壺・瓶類である。それらの器面には東海諸窯から伝播した三筋文,蓮弁文,袈裟襷文,秋草文,四樹文などの刻文が描かれたものが多い。渥美窯産の秋草文壺(国宝)や蘆鷺文壺(重要文化財)が著名であるが,珠洲窯で展開された四樹文系陶器も特色ある中世陶器の一つであろう。

→瀬戸焼

桃山時代

室町時代末期から桃山時代にかけての近世開花期のやきものは,前代の技術的系譜を引きながら多様化と質的変化がみられる。16世紀に入ると瀬戸,美濃では窖窯(あながま)から高火度焼成の大窯(おおがま)に転換することによって,質の高い施釉陶器の焼造を開始したが,従来の灰釉,鉄釉に加えて新たに緑釉,黄釉,白釉(長石釉)が次々と生み出された。それらは15世紀末から畿内の町衆の間で徐々に形成されつつあった侘の茶と結びつくことによって,やきものの世界に新生面を開いた。武野紹鷗から千利休にいたる侘茶の深化は,唐物尊重から和物重視への転換をもたらしたが,それらの茶人の好みを反映させた茶陶の生産は,美濃において黄瀬戸,瀬戸黒,志野という創造性に富んだ桃山時代独特の様式を生み出した(志野陶)。一方,文禄・慶長の役を契機として新たに北九州を中心に,唐津,上野(あがの),高取,八代,薩摩,萩など朝鮮系の施釉陶生産地が生まれたが,桃山風の茶陶の影響を受けた展開を示している。この朝鮮系の登窯による施釉陶の量産方式は慶長初年(16世紀末)美濃に伝えられ,織部焼と呼ばれる桃山後期を代表する斬新な陶器を生んだ(織部陶)。それは豊富なデザインと多彩な釉薬を駆使した桃山陶芸の完成された姿を示しており,大名茶人古田織部の指導によるところが大きい。

締焼陶の世界では前代の系譜を引いて,壺,甕,擂鉢の3種を中心に日常雑器生産に終始しているが,備前と信楽では早く16世紀中葉から,侘茶の影響を受けて美濃と共通した造形がみられ,締焼陶独特の素地を生かした茶陶が焼かれている。伝統的な窯業地以外では新たに天正年間(1573-92)に興った京都の楽焼がある。長次郎を祖とする楽焼は交趾(こうち)焼の流れを引く低火度焼成の施釉陶であり,千利休の好みを反映した茶陶である。

近世

江戸時代に入ると各地の窯業に大きな変化が生じた。その契機は佐賀県有田における磁器の発生と,京都における色絵陶器(京焼)の焼造であって,江戸時代の窯業は瀬戸・美濃,有田,京都の3地域を中軸に展開した。1616年(元和2),李参平によって有田の白川天狗谷窯で,日本で初めての染付磁器の焼造が開始された。当初は李朝風の素朴な染付磁器であったが,寛永末年から正保年間(1640年代)にかけて,明末の染付,赤絵の影響を受け,酒井田柿右衛門によって赤絵の焼造が始められると,有田の窯業は急速な成長をみた。有田における磁器焼造に着目した鍋島藩はすでに1628年(寛永5),有田岩谷川内に藩窯を設け,御用品の焼造を行っていたが,柿右衛門の赤絵磁器が始まると,その技法を用いて色鍋島と呼ばれる精巧な色絵磁器を焼かせるようになり(鍋島焼),有田磁器における伊万里,柿右衛門,鍋島の3様式の確立をみた。以後,江戸時代を通じて有田磁器は国内市場の大半を独占し,さらに大量の海外輸出によって発展を遂げ,日本窯業の中心的な位置を占めるにいたった。この色絵磁器は有田以外では17世紀後半,わずかに広島県の姫谷,石川県の九谷において一時的な焼造をみたが,いわゆる古九谷(九谷焼)は,色絵の豪放さやその絵画的表現によって,近世陶磁の中でも異彩を放っている。

一方,京都では天正年間から始まった楽焼に加え,慶長末年から元和年間にかけて(1610~20年代),東山山麓で粟田口(あわたぐち)焼,清水焼など美濃系の陶器生産が始められていたが,明暦年間(1655-57)から野々村仁清による御室(おむろ)焼が始まり,その優雅・華麗な色絵陶器は京都の公卿を中心とする上層階級の間でもてはやされた。しかし,その需要層の狭さから元禄(1688-1704)ころには衰微し,その影響を受けた尾形乾山によって琳派の装飾性を豊かに表現した雅陶が焼かれたが,正徳年間(1711-15)には廃窯となり,清水焼,粟田口焼が京焼の主流を占めるようになった。江戸後期,奥田穎川(えいせん)によって,色絵陶器に加え染付・赤絵磁器が焼かれるようになると,その影響を受けた高橋道八,青木木米,欽古堂亀祐(きんこどうかめすけ)らの名工が輩出し,京焼は全盛期を迎えた。

このような状況の中で桃山時代の中心窯業地であった美濃では1615年(元和1)の古田織部の自刃後,小堀遠州,金森宗和と続く新しい茶の湯の指導者の好みによって,茶陶生産の中心は京焼など他へ移り,織部焼は急速に衰退に向かった(美濃焼)。瀬戸では1610年(慶長15),初代尾張藩主義直の窯業振興策によって中馬(ちゆうま)街道筋から有力な陶工が召還されたが,製品の主体は美濃同様,灰釉,鉄釉,御深井(おふけ)釉を施した大衆向けの日常食器類であった。美濃とともに江戸を中心に東日本を商圏とする下級商品の生産地としての推移をたどった。1807年(文化4),瀬戸の加藤民吉によって有田の技法が導入され,新製染付磁器の生産が開始されると,瀬戸・美濃地域は再び活気を取り戻した。関東から東北地方にかけて東日本の窯業は江戸後期,瀬戸・美濃の影響下に急速な展開をみた。

→有田焼 →京焼

執筆者:楢崎 彰一

中国

前史

中国の陶磁器は日本,朝鮮,タイ,ベトナム,カンボジアなど周辺諸国の陶磁器に大きな影響を与え,つねに先駆的な発展を遂げた。中国では土器,陶器,磁器を含めて〈陶器〉と称しているが,ここでは土器を除いた陶磁器を考える。中国では釉薬のかかったやきものは殷代中期の鄭州期と呼ばれる前15~前14世紀ころに生まれている。薄く刷毛で塗ったような施釉陶で,1200℃の高温で焼かれ,尊(そん)形,壺(こ)形,豆(とう)形などの器があり,器面には印文の施されていることが多い。殷代後期の安陽期には灰釉陶器生産も盛んになり,熱効率のよい窯で焼かれている。安陽期には白陶といわれるカオリン土を用いた白い硬陶がつくられ,罍(らい)や壺などがあり,器面には饕餮文(とうてつもん)や夔鳳文(きほうもん)などが描かれ,器形,文様は青銅器とまったく同じである。西周時代には浙江,江蘇を中心に本格的な釉陶生産が行われ,安徽省屯渓の西周時代の遺跡からは,全体に等しく釉薬のかかった尊や豆,壺などが出土している。中国ではこの時期の施釉陶を磁器に近いものとして〈原始瓷器〉と呼んでいる。江南地域では灰釉陶とならんで,器面に深くスタンプ状の印文を全面に施し,高温で焼き上げた印文陶が発達し(印文土器),やがて印文硬陶の技法と灰釉陶の技法が下地となって,漢代の釉陶へと発達していく。華北では春秋戦国時代には顕著な陶磁器の発展はみられず,いわゆる仿銅陶器,仿漆陶器といわれる,銅器,漆器を写した灰陶がつくられていた。河北省中山王墓から出土した黒漆鳥形尊や黒鼎,黒漆壺などは華北における戦国時代の陶磁器の代表的な例というべきである。またこの時期の作と考えられている鉛釉陶が東京国立博物館や大英博物館などに伝えられているが,類品はそう多くはない。

漢より南北朝時代

漢代になり陶磁器は大きな発達を遂げ,バラエティに富んだ各種の陶磁器が生産されるようになる。いわゆる灰陶が基本になった灰陶加彩,灰釉陶,そして緑釉や褐釉などの鉛釉陶などである。近年中国では吸水率,釉薬,胎土など磁器としての必要にして十分な条件を備えたものが後漢時代の初めに完成したとしている。浙江省の上虞や慈渓,永嘉など後漢時代の寧波の磁器窯が発掘され,きめの細かい胎土に連続的なスタンプ文様を施し,均等に美しい透明釉がかかった壺や瓶,五連壺,唾壺(だこ),硯,洗などが出土している。窯の様式も竜窯の形態で,三国時代に発達する古越磁の先駆的な陶磁器が紀元前後に完成されたことの意味はきわめて重要である。

三国,両晋,南北朝の時代は華北と華南で独自の陶磁器生産形態を遂げる。まず華南では浙江省の杭州を中心として青磁,黒釉磁の生産が盛んとなり,とりわけ青磁は神亭壺,虎子,羊形器,盤口壺,天鶏壺,灯,硯それに各種の青磁俑(よう)(人物,猪圏,家屋など)などをつくりだし,この時期の青磁をとくに〈古越磁〉と呼んでいる。浙江で古越磁が盛んにつくられるようになると,周辺諸窯でも浙江古越磁に似た器をつくるようになる。福建,広東,江西などでみられるこの時期の青磁は古越磁を写したものであり,浙江省の上虞窯や寧波窯などでつくられた狭義の〈古越磁〉とは別のものである。また浙江省の徳清窯では黒釉磁を中心に生産している。南朝のころには華北の影響を受けたと思われる器も生産するようになり,南朝,北朝の交流がひんぱんであったことを考えさせられる。

華北においては華南に比べて磁器生産はかなり遅れ,6世紀中ごろまで待たねばならない。華南と違い,緑釉や褐釉などの鉛釉陶が盛んにつくられている。5世紀末の司馬金竜墓(山西省大同市)からは緑釉や褐釉の馬や武人などの俑が出土している。北魏,北斉のころには華北でも明らかに磁器生産が行われ,河北,山西の北魏墓からは青磁蓮弁形の大尊や黄釉磁が発見されている。また華南の南朝磁器に器面装飾が少ないのに比べ,華北の北魏墓から発見される黄釉磁,青磁などは,貼花装飾がごてごてと施されていることも特筆すべき点である。北斉期には華北諸地域では白磁生産も行われ,これに加えて河南省范粋墓や河南省李雲墓からは白磁緑彩瓶や黄釉緑彩六耳壺などが発見され,唐の三彩陶の初期的なものもつくられるようになる。

隋,唐

隋・唐代は青磁,白磁,黒釉磁などの磁器類とともに,いわゆる唐三彩と呼ばれる鉛釉陶など宋代以降につづく中国陶磁器の各種の器がすべて出そろう。唐代の茶書である《茶経》に〈盌(碗)は越州が上品。鼎州は次品。婺(ぶ)州は次品。岳州は次品。寿州・洪州は次品。或いは邢州を越州の上におくが,決してそうではない〉と唐代の名窯を紹介している。越州窯は浙江省杭州市,鼎州窯は陝西省銅川市,婺州窯は浙江省金華県で越州窯系,岳州窯は湖南省長沙付近の青磁窯,寿州窯は安徽省寿県,洪州窯は江西省の豊城県で,いずれも窯址が確認されている。なかでも近年最大の成果は,唐白磁の名窯窯址が河北省臨城県で発見されたことである。窯址からは銀や雪にたとえられた通り,完璧な白磁の碗や壺が出土し,唐代に白磁が完成されたことを明らかにしたのである。唐三彩は人物や動物,家屋や各種の器皿がすべて明器といわれる副葬器物であり,藍釉や緑釉,褐釉,白釉を,あるときは単独に,あるときは二つ以上をかけ合わせて焼き上げた鉛釉陶であるが,この窯も河南省鞏県で窯址が見つかっている。唐三彩は8世紀の初めに集中的につくられ,中唐以降は姿を消すといわれるが,晩唐,宋代に三彩として継承されていく。

宋,元

晩唐,五代には越州窯で〈秘色青磁〉といわれる良質の青磁をつくり上げ,五代十国の一つ呉越の銭氏王室に〈貢瓷〉として銭氏の保護の下に官窯的色彩をもった窯となった。またこのころ越州窯青磁は重要な輸出陶磁として日本や朝鮮,東南アジア,西アジアに広く輸出された。また湖南省の長沙の銅官窯では釉下彩陶を焼造し貿易陶磁として輸出された。中国で陶磁器が輸出品として広く用いられるようになるのはこのころで,浙江省の寧波に市舶司が設けられた。越州窯は北宋時代も盛んに焼造をつづけるが,北宋後期には浙江南部の竜泉窯が青磁生産の中心となり,宋・元・明代の約500年間活発に生産を行っていく。日本にも大量に輸出され,砧(きぬた)青磁,天竜寺青磁,七官青磁などと呼ばれている。五代には江西省の景徳鎮窯が白磁を生み出し,やがて11,12世紀ころ青白磁(インチン)といわれる青みを帯びた白磁が湖田窯でつくり出され,竜泉窯の青磁とならんで重要な貿易陶磁となる。

華南の諸地域でもこのころ,さまざまな陶磁器をつくり上げ,貿易陶磁として日本を含む東アジア,西アジアに輸出された。おもなものを挙げれば,福建省では建窯の天目,徳化窯の青白磁,青磁,莆田,同安,安渓窯の青磁,泉州窯の黄釉鉄絵などがある。また広東省の潮州窯,広州西村窯なども白磁,青白磁,白磁鉄絵をつくっている。江西省では景徳鎮窯のほかに吉州窯では天目,白釉鉄絵,緑釉などがある。これら福建,広東,江西の各窯の陶磁器は日本でも大量に出土しており,とりわけ九州の博多の市街地からは,膨大な量の華南諸地域の宋代陶磁が出土している。建盞天目,吉州窯天目は鎌倉時代の武士,僧侶において喫茶の風が広まることによってひときわ愛好され,今日に伝世する器も少なくはない。

華北諸窯でも宋代には盛んに陶磁器生産を行っている。なかでも河北省の定窯,磁州窯,陝西省の耀州窯,河南省の鈞窯が名高い。華北の宋代のこれらの主要な窯は唐代に始まるといわれるが,本格的な陶磁器の焼造は北宋以降である。定窯や耀州窯,鈞窯は官窯製品を主に焼成し,それに対し磁州窯は民窯系の製品を主に生産したといわれるが,その区別は明確ではない。紅釉や紫紅釉,月白釉など独特の色彩をもった鈞窯は近年河南省禹県で窯址が確認されたが,いわゆる鈞窯系の花盆や承盤などとともに,白釉鉄絵の磁州窯系の陶磁器も生産している。宋代の最も大きな民窯といわれる磁州窯は,厳密には河北省磁県観台鎮にある窯址を指すが,磁州窯系の陶磁器は河北,山西,河南,山東で広く生産され,宋・元・明代にわたっている。

宋代には以上述べた華南,華北の窯のほかに汝窯,郊壇窯,哥窯,東窯,修内司窯などの官窯青磁窯の存在したことも重要である。これら宋代官窯作と考えられる青磁が,ヨーロッパ,中国,アメリカ,日本に伝世しているが,窯址が今日なお明らかではない。またこれらの官窯とその他の宋代諸窯との関係も興味ある点であるが,実態は十分につかまれていない。宋代には華北,華南諸窯のほかに遼の領域においても独自の陶磁器を焼造しており,〈遼磁〉として地方的色彩を色濃くたたえたものである。

元代,景徳鎮窯で白磁の釉下にコバルト(青料)で絵付をして透明釉をかけた染付(青花)が発明され,景徳鎮窯は中国の陶磁器生産の一大中心となった。染付の起源については,(1)磁州窯,吉州窯などの鉄絵彩陶の影響,(2)西アジアのイスラム陶器の影響,(3)景徳鎮窯の独自の発生などさまざまな説があり,またその最初も,中国では晩唐・北宋説,日本やヨーロッパでの14世紀初めという説があって確定しない。しかし14世紀のごく早い時期に,染付がつくられていたことは明らかである。コバルトを呈色材とした染付とともに,元代には銅を呈色材とした釉裏紅もつくり出され,あずき色の紅釉で絵付を行った磁器は独特のやきものである。中国国内ではこうした染付,釉裏紅は,日常の器皿とともに道教寺院の祭具としても用いられたが,インド,イラン,トルコなどのイスラム世界に貿易陶磁として大量に輸出され,イランのサファビー朝の故地であるアルダビールやオスマン・トルコのトプカプ宮殿に元染付の優品が多く将来され伝世している。

→青磁 →染付

明,清

明代の中国の陶磁器は景徳鎮窯が中心で,さらに宣徳年間(1426-35)に御器厰が設けられ,景徳鎮は政府の管理する官窯として製品,生産量が厳しく規制された。その結果,染付,赤絵,色絵などにすばらしい磁器をつくり上げ,中国陶磁器は完成の域を迎えることになる。永楽~宣徳期(1403-35)には染付の優れた作が多く,元代の力強い絵付とは異なった,整ったすっきりとした作品が多い。弘治・正徳年間(1488-1521)には黄地染付や黄地緑彩,赤絵などの雑彩磁が生まれ,とりわけ赤絵は景徳鎮民窯で盛んに焼造されて日本や東南アジアに輸出され,日本では〈古赤絵〉として珍重した。成化時代(1465-87)には紙のように薄い胎の上に赤や緑,青で絵付を行った〈豆彩〉が生まれ,遺品は世界で数十点しかないといわれている。明代後期の嘉靖・万暦期(1522-1619)に景徳鎮窯の生産は頂点を迎え,御器厰への生産注文は激増し,御器厰では一部を民窯に委託するという〈官塔民焼の制〉が一般化した。この結果,御器厰は一時期,上絵付だけを行う錦窯だけになったことがあるといわれ,やがて御器厰の衰退を招くことになった。逆に景徳鎮では民窯が活発に磁器焼造を行うことになり,古染付,祥瑞(しよんずい),南京赤絵など日本に将来された茶陶をも大量に生産している。

清朝初期,まだ御器厰が閉鎖されていた時期に景徳鎮窯では民窯が活発に焼造を行い,日本,東南アジア,さらにはヨーロッパ諸国へも磁器を輸出し,日本の伊万里焼とともにヨーロッパ諸侯たちの宮殿の装飾や日常什器として広く用いられた。康煕年間(1662-1722)に御器厰は復活し,景徳鎮窯ではあらゆる複雑な技法を駆使した精巧な陶磁器を生産するようになる。伝統的な青花,色絵に加えて,ヨーロッパの無線七宝の技法を応用した琺瑯彩,洋彩,粉彩などの色絵磁器が生まれ,とりわけ粉彩は清朝景徳鎮窯の主流となり,〈古月軒〉と呼ばれるきわめて精緻な色絵磁器をつくり出した。雍正・乾隆時代(1723-95)は景徳鎮窯の頂点の時代であり,御器厰の活動は目ざましいものがあった。それには年希尭や唐英らの御器厰監督官の力に負うところが大きいといわれる。乾隆末期,イギリスに始まった産業革命の嵐は景徳鎮窯にも影響を与え,さらに太平天国の乱なども加わり,御器厰の活動は衰退していき,光緒年間(1875-1908)のものにみるべきものがあるにすぎない。

→赤絵

朝鮮

朝鮮の土器文化

朝鮮の土器文化の起源は前4000年ころにまでさかのぼる。釜山市東三洞貝塚で発見された細隆線文土器や無文土器がこのころの土器で,つづいて貝殻で施文した櫛目文土器や無文土器が現れ,青銅器時代になると朱を塗って磨き上げた赤色磨研土器が発達する。鉄器時代(前100-後300)には朝鮮北部の平壌付近に漢帝国の設置した楽浪郡が置かれ,漢代の陶器文化を受けた灰陶や灰釉陶,緑釉などが焼造された。一方,南では,釜山近郊の金海貝塚出土に代表される灰陶(金海式土器)がこのころ発達する。器面に縄蓆(じようせき)文を施し,高温で焼き上げ,なかに自然釉のかかったものもあり,三国時代の新羅土器に受け継がれる。金海式土器は対馬や壱岐,北部九州の弥生時代の遺跡からも出土し,日本の硬質陶器である須恵器焼造にも影響を与えた。

三国時代から統一新羅

三国時代(紀元前後-668)になると,北に高句麗,南に新羅と百済が成立し,互いに影響を与えながらも独自の陶器文化を形成した。高句麗のやきものは灰陶で,中国東北部の陶器に類するものが多く,さらに楽浪以来の鉛釉陶も焼造された。新羅,百済では,還元炎焼成による灰白色,灰黒色の硬陶,いわゆる新羅土器(新羅焼)が主流となって発達した。壺,瓶,杯,高杯,椀,皿など器種は豊富で,器面には線刻で文様を施している。基本的には無釉であるが,自然釉のかかったものもある。新羅土器は5世紀の初め日本に伝えられ,河内の陶邑(すえむら)で硬質陶器(須恵器)が焼造された。新羅土器にはこうした日常の器皿のほかに,騎馬人物形土器や鴨形土器,土偶,器面に人物や動物を貼り付けた副葬用の明器類も盛んにつくられ,慶州付近の高塚墳墓から大量に出土している。また三国時代には中国華南の古越磁の青磁,黒釉磁も輸入されていることが近年明らかになってきた。

つづく統一新羅時代(668-935)には伝統的な新羅土器に加えて,緑釉,二彩,三彩などの鉛釉陶,灰釉を意図的にかけた灰釉陶などが新しく加わる。器面に連続的な印花装飾を施し,その上から灰釉,鉛釉をかけたもので,基本的には新羅土器の伝統の上に生まれた陶器である。また慶州の雁鴨池や皇竜寺などからは緑釉瓦が大量に出土しており,建築装飾に鉛釉陶が積極的に用いられた。

高麗

高麗時代(918-1392),朝鮮半島において本格的な磁器焼造が行われる。開城に都を置いた高麗王朝は,隣国の中国からたび重なる侵略を受けたが,それとともに中国の文物も受け入れ,磁器においては越州窯・耀州窯青磁,汝窯・定窯白磁,景徳鎮窯の青白磁,河南天目,磁州窯磁,広東・福建陶磁など,ほぼ中国全域の陶磁が伝わっており,開城付近の高麗墳墓からはこうした中国陶磁が大量に出土している。高麗時代の陶磁器は,中国陶磁の影響を強く受けながら発展していったといっても過言ではない。青磁,白磁,黒釉磁,天目,鉄彩手,鉄砂釉,青磁辰砂(しんしや),画金磁などの磁器が焼造されたが,高麗時代を代表する陶磁器は青磁である。初期の青磁は半磁胎で灰釉を施した灰釉陶といえるもので,韓国ではこれを緑青磁と呼んでいる。

本格的な青磁がつくられるのは9世紀から10世紀初めころで,五代,北宋初期の越州窯青磁の作風の影響を受けたものである。11世紀ころ,高麗では中国の青磁に勝るとも劣らない〈翡色青磁〉をつくり上げ,これをみた中国の徐兢が〈近年以来制作工巧,色沢尤佳〉と絶賛したことはあまりにも有名である。翡色とは翡翠(カワセミ)の羽の青みにたとえた美称であるが,たしかに高麗青磁のあがりのよいものは,中国の青磁にもみられないふしぎな釉調をたたえたものがある。高麗青磁の最盛期は仁宗(在位1122-46),毅宗(在位1146-70)のころといわれ,中国青磁の影響を残しながらも高麗独特の作風をたたえた優品が多くつくられた。高麗青磁の窯址は全羅南道康津郡の竜雲里,沙堂里,全羅北道扶安郡保安面柳川里が代表的である。いずれも朝鮮半島の西海岸で,焼造された青磁は貢瓷として開城の都へ運ばれたものと考えられる。

高麗青磁にはこのほか,釉下に白土や黒土を象嵌した象嵌青磁,釉下に鉄で絵付を行って青磁釉をかけた鉄絵青磁,鉄釉を全面にかけて青磁釉をかけた鉄砂釉青磁,金彩を施した画金青磁,辰砂を釉下に施した辰砂青磁などがある。象嵌青磁は中国にもみられない高麗独自の青磁で,緻密で繊細な文様が器面に施され,静けさと幽玄さをたたえたその魅力は高麗陶磁を象徴するものである。この象嵌青磁の技法は12世紀ころ頂点を迎え,高麗末に衰退し,李朝の三島(みしま)手にその技法が受け継がれる。鉄絵青磁は中国南方の広州西村窯,福建泉州窯の釉下彩磁の影響を受けて生まれたものと考えられる。画金青磁は遺例がきわめて少なく,ソウルの中央博物館に収蔵されている〈青磁象嵌猿兎唐草文画金扁壺〉がその代表作である。高麗陶磁には青磁のほかに白磁,黒釉磁,鉄彩手などがつくられているが,青磁ほどには優品は多くない。白磁は作風は青磁とまったく同じであり,技法的には青磁をならったものが多い。

李朝

李朝(1391-1910)は,高麗王朝が中国文化の影響を強く受けていたことに対して,民族独自の文字(ハングル)をつくり上げ,文化的にも独自の気風をつくり出そうとした時代である。陶磁器においても高麗王朝が青磁を主流としたのに対して,李朝では白磁が主流となった。作風も高麗青磁に代表される端正で,厳しさをたたえた作風に対し,重量感のある自由でおおらかな陶磁器をつくり出した。1392年,李王朝の中に陶磁器生産を監督する司膳署(後に司饔院)が置かれ,全国の陶磁器を生産する陶器所,磁器所324ヵ所を監督した。白磁は素文が主体であるが,15世紀には中国からコバルトを輸入して青花(染付)を焼造した。初期の青花は明初の作風を受け継ぎ,唐草文などを器面に描いたきっちりとした作品をつくったが,17世紀ころには白地を多く残して秋草文や魚文,草花図,虎図などを,淡く細い線で描いた李朝青花を完成した。中国の染付にはみられない優しさを感じさせるものである。李朝青花は17世紀初めに日本に伝わり,伊万里染付を生み出した。

青花とならんで李朝白磁には白磁鉄絵,白磁辰砂などの種類がある。白磁の大きな器体に太い筆づかいで竜や虎,草花,竹などの図を描き,青花の優しさとは違う力強さをたたえたものである。また辰砂は中国のいわゆる釉裏紅と同じ技法である。

李朝においては,もっぱら白磁が宮廷の什器として用いられ,その生産は厳しく監督されたが,一方民間では,粉青沙器という白釉陶が発達した。粉青沙器は高麗青磁の伝統を受けて生まれたものであり,初期においては白化粧した器に青磁釉をかけたものを焼造していた。施文方法は高麗青磁から受け継いだ印花文,象嵌文が行われ,搔落し(かきおとし),線刻,鉄絵とつづき,刷毛目,粉引へと発達した。印花は日本では三島手と呼ばれるものであり,鉄絵は鶏竜山窯が名高い。軟らかな陶胎の上に,力強い線で魚文や唐草文をさっと描いた鶏竜山窯の鉄絵は,日本人にも愛玩され,やがてその技法は日本の絵唐津へ受け継がれることになる。

李朝陶磁と日本の近世陶磁を考えるうえで重要な点は,〈やきもの戦争〉といわれた文禄・慶長の役である。朝鮮に派兵した諸大名は戦後,朝鮮より数多くの陶工を連れ帰り,唐津,上野(あがの),高取,萩,八代,伊万里などにおいて茶陶を主に生産させたといわれる。また日本の近世茶陶のなかでとりわけ珍重された高麗茶碗は16世紀ころ朝鮮半島南部で焼かれた民窯の雑器である。高麗茶碗には井戸茶碗,三島茶碗,熊川(こもがい)茶碗,雨漏茶碗などがあり,今日も茶人の間で高い評価を受けて伝世している。

→高麗美術 →李朝美術

執筆者:弓場 紀知

西アジア,エジプト

古代メソポタミア

ティグリス川,ユーフラテス川流域のメソポタミア地方は,石材や木材には乏しかったが,強烈な太陽と泥土と水という自然の恩恵を受けて,前6000年ころより土器がつくられた。その最初はろくろを用いず,太陽の熱で乾かした日干しの土器であったが,やがて火でこれを焼くことを知った。前5000年ころといわれるジャルモ遺跡出土の刻文土器はその最古の作例とされる。一方,イラン高原では前4000年代に彩文土器が焼かれていた。メソポタミア地方ではウバイド期から次のジャムダット・ナスル期にかけて,菱形文やジグザグ文などの幾何学文,動物文,植物文をつけた彩文土器が顕著な発展をみた。しかし初期王朝時代に入って彩文土器はしだいに姿を消し,これに代わって黒色,褐色,赤色の土器が現れた。

メソポタミア地方の施釉陶器の焼成はバビロニアのタール・ウマール出土の粘土板に詳細に記されているように,すでに前1700年代ころに緑色や黄色の金属酸化物による多色の鉛釉陶器が製作されていたことが知られる。これらの施釉陶器が著しい開花をみたのは,前12世紀以降の建築にみられる施釉煉瓦である。その代表的遺構には前9世紀のニムルド,前8世紀のコルサバード,前7世紀のバビロンの王宮や城壁,アケメネス朝のスーサの王宮がある。

古代エジプト

エジプトでは前4000年代にテーベに近いバダーリで,一般にブラック・トップと呼ばれている黒頭(縁)赤色土器が多数製作された。さらに,先王朝のゲルゼ文化期にいたって土器の製作技術は長足の進歩を示し,器の成形には手動のろくろが使われていたと推察される。また帯状の幾何学文様のほかに,動物,植物,魚などを描いた彩文土器が多数製作された。つづく古王国時代には青や青緑色の施釉陶器やタイルが製作された。これらの施釉陶器はメソポタミア地方の鉛釉陶器と異なり,すべてソーダ・ガラス釉である。またこの時代は油,酒,穀物を入れる大型の無文の土器が大量に製作されている。

中王国時代は前代の技術を踏襲しただけで製陶は生気を欠いたが,新王国時代に入って器類の種類は多様となり,装飾も一段と優美さを増した。とくに第18~第19王朝期は,他の分野の美術と同様,陶芸も著しい進歩を示し,単に壺や鉢だけでなく,青釉や白釉のウシャブティ,イクナートンのアマルナの新宮殿の多彩色タイルやラメセス2世のカンティールの宮殿の象嵌タイルなど数多くの優れた作例が残されている。新王国時代も末期になると相次ぐ戦乱で国力は衰え,文化的にもみるべきものがなかった。第26王朝のいわゆるサイス期に一時古典復興の気運が高まったが,その後エジプト文明は徐々に衰退し,オリエントの浮彫装飾のある施釉陶器やタイルならびにギリシア・ローマ陶器の影響を受けた。

イスラム世界

7世紀の初めに興ったイスラムは,7世紀中ごろにはメソポタミア,シリア,エジプトを征服し,8世紀の初めには地中海の西端イベリア半島をもその支配下に置いた。このような広大な地理的広がりのなかで,イスラム陶器はそれまでにはみられない著しい開花をみた。その理由は,一つにはイスラムが奢侈を禁じたため,金銀製品に代わって陶器の需要が増大したことと,ほかにイスラムのモスクや宮殿,公共建造物の内外を美しい施釉タイルで飾ることが一般化したこと,さらに11世紀以降中国陶器の流入による影響などをあげることができる。ダマスクスに最初の都市を築いたウマイヤ朝の文化は,ササン朝ペルシアの文化を踏襲する一方で,ローマやビザンティン文化の影響を受け,初期の陶器の装飾にはローマ風の押型の葡萄文やササン朝の円文,ビザンティン陶器の無釉刻文を模したものが多数用いられている。次いで9世紀から11世紀にかけてサーマッラー,ニーシャープールを中心に,イスラム陶器は中国陶磁器の影響を強く受け,白釉,ペルシア三彩,多彩線刻文,それに古くエジプトで焼成されていたラスター彩陶器などが盛んに製作された。さらに12,13世紀には,カスピ海南岸に近いゴルガーン,サーリー,アーモル,テヘラン南部のレイ,カーシャーン,ユーフラテス川上流のラッカなど各地に窯が築かれ,白釉陶器,多彩陶器,ラスター彩,ガブリ手と呼ぶ搔落し文陶器,愛らしい婦人を描いた多彩色のミナイ陶器,ラカビの彩画線刻文陶器など,イスラム陶器はこの期に百花繚乱の観を呈した。しかし14世紀にモンゴルがこの地に侵入し,上述の主要窯場のほとんどを破壊したが,1517年西アジアにオスマン帝国が興り,アナトリア地方のイズニクを中心に製陶活動が活発となり,植物文を主とした白地青彩陶器や青,赤,緑などの多彩色を用いたタイルが多量に製作された。

→イスラム美術

ヨーロッパ

古代,中世

前3000年ころエーゲ海の南端のクレタ島に誕生したミノス文明は,新石器時代から初期青銅器時代に属し,クレタでは陰刻文もしくは黒褐色の無彩土器がつくられていたが,前1700年ころからはろくろを用いた大胆な絵付のカマレス陶器が焼かれた。その後,前1500年ころに入って,クレタでは自然の草花やタコを写実的に描いた美しい単彩陶器が出現した。一方,前2000年代にバルカン半島に南下してきた民族は前1400年ころ先進のクレタを征服してミュケナイを建国した。彼らの陶器は初めクレタ陶器を模倣し,その後しだいに著しく図式化した自らの陶器を生んだが,陶芸は全般に低調であった。

これに対し,同じく南下してきたドリス人によって樹立されたギリシアの陶芸は,前1000年ころから雷文や菱形文,ジグザグ文の硬直な幾何学様式の彩文土器を発展させた。その典型は前8世紀のディピュロン様式の大アンフォラ(双耳壺)にみられる。これより約1世紀を経てギリシアでは,オリエントとの接触により動物や植物をモティーフとした東方化様式の陶器が,コリントスを中心に製作された。次いで前6世紀に入りアテナイを中心に,図像を黒くシルエット風に描いた黒絵式陶器が焼かれ,エクセキアスやネアルコスらが健筆を振るうことによってアッティカ黒絵式陶器が高い芸術性を示した。エクセキアスが活躍した前530年ころ,同じアテナイの〈アンドキデスの画家〉は,それまでの黒絵式とはまったく逆の赤絵式陶器の技法を発明し,彼に続くエウフロニオスやドゥリス,クレオフラデスらの陶画家が出るに及んで,ギリシアの赤絵式陶器は史上まれにみる発展を示した。以後ギリシア陶器は南イタリアのギリシア植民地や中部イタリアのエトルリアなどに多量に輸出されるようになった。

ローマの先史時代を飾るビラノーバ期からエトルリア時代の前10世紀~前5世紀にかけて,イタリア半島では人物をかたどった蔵骨壺や陶棺,ブッケロと呼ぶ黒色陶器などユニークな陶芸活動を展開した。またローマ時代は1世紀の前後のわずか数十年間,中部イタリアのアレッツォでテラ・シギラタと呼ばれる押型の浮彫のある赤色陶器が大量に生産され,それらはローマの属州であるアルプス以北まで運ばれ,ドイツのケルンやイギリスのカストールなどで模倣された。ローマ時代の陶器で他に大きな発展を遂げたのは鉛釉陶器である。青緑色の鉛釉陶器はこの後ヨーロッパの中世陶器としてほぼ1000年の長期にわたって受け継がれた。なおイスタンブールを中心としたビザンティン世界では,オリエントとの接触が盛んで,宗教的な象徴や聖獣をモティーフとして白地や黄地の搔落し陶器や彩色陶器が製作された。

→ギリシア美術 →ローマ美術

西洋近世陶器の誕生は中世以来イスラム教徒が住んだイベリア半島に始まる。オリエントで開花した銀・銅酸化の金属で絵付した美しいスズ釉陶器が,11~12世紀ころにマラガ,セビリャ,グラナダなどの南スペインに伝えられ,その技法はやがて同地方のスペイン人にも普及し,14世紀以降はバレンシアのマニセスやパテルナでも盛んに焼造された。イスパノ・モレスク陶器と呼ばれる金属的な輝きをもつこれらの陶器は,14世紀から15世紀初めスペインの東海上に浮かぶマリョルカ島を経由してイタリアに多量に輸出されたので,当時のイタリア人はこの島の名にちなんでこれらをマヨリカ(焼)と呼んだのである。

当時イタリアではルネサンスの人文主義が台頭し,イスパノ・モレスク陶器の技法を受け継いでファエンツァ,フィレンツェ,ウルビノ,グッビオなどの中部イタリアの各地でマヨリカ陶器が焼かれた。ことに16世紀初めのグッビオのラスター彩の名手アンドレオリGiorgio Andreoli(1492-1553年ころ活躍),イストリアート(istoriato物語絵)の名手ペリパリオNicola Pellipario(1510-42年活躍)らが出るに及んで,マヨリカ陶器はイスパノ・モレスク陶器をはるかにしのぐ多様な発展をみた。またこれに並行して,16世紀に入りイタリアの多くの陶工が,フランスやドイツに移住して窯を築き作陶に従事した。一般にアルプス以北ではスズ釉多彩陶器のことをファイアンスと呼んでいるが,これは15,16世紀を通してイタリアのマヨリカ陶器生産の一大中心地であったファエンツァの地名に由来するものである。フランスでは1512年,イタリアの職人たちがリヨンに来てファイアンスを焼いたのを皮切りに,64年にはヌベール窯が,79年にはムスティエ窯がそれぞれイタリア人によって開窯されている。ドイツでは14世紀以来ストーブ用鉛釉タイルや陶器が焼かれ,ライン地方ではケルンを中心に塩釉炻器が焼かれていたが,1661年ハナウ窯とフランクフルト窯でファイアンスが焼かれ,1710年にはアンスバハ窯で,次いでニュルンベルク窯,フルダ窯と徐々に広がっていった。またフランドル地方では1512年イタリアの陶工グイド・サビニがアントワープに来たのが始まりで,その後ミドルブルク,ハールレム,デルフト,アムステルダムなどに広がった。ただしオランダとイギリスではスズ釉陶器をとくにデルフト陶器と呼んでいる。これはデルフトが当時輸入されていた高価な東洋の磁器を模倣することに成功して一躍名声を博したため,その後はこの国で焼かれたすべてのスズ釉陶器をデルフト焼と呼ぶようになったことによる。またイギリスでは当初オランダの影響からスズ釉陶器が誕生したことによる。イギリスでのデルフト陶器の焼成は,1676年にオランダ人によってロンドンのランベスに窯が築かれたのが最初で,その後リバプール,グラスゴー,ブリストルなどでスズ釉色絵陶器が焼かれた。しかしイギリスは中世以来中部のスタッフォードを中心に窯業が盛んで,17世紀のトフト一家のスリップウェア,アストベリーJohn Astbury(1686-1743)の白色炻器など独自のやきものが生産されていた。しかもウェッジウッドが1760年代以降土地の陶器を改良したクリーム色陶器,黒色の艶のあるバザルト・ウェア,カメオ風のジャスパー・ウェアを創出し,加えて彼は器の形成に動力を用い,絵付に転写法を採用するなど産業革命を先取りし,近代化を推し進め,大量生産によって安価な陶器を市場に送ることに成功した。

ヨーロッパの磁器

16世紀後半,ポルトガル,スペインの極東進出に続いて,17世紀初めオランダは東インド会社を設立し,さまざまの東洋の文物をヨーロッパに運んだ。なかでも東洋の磁器はヨーロッパの支配階級の間で熱狂的な人気を博し,中国,日本の磁器は金銀にも勝るほど高価なものであった。今日でもチャイナchinaは中国製ばかりでなく,磁器を指す名称となっている。ヨーロッパの各国は磁器焼成を競ったが,半透明な磁器は容易に焼成されなかった。しかし,まったく陶芸の伝統のないドイツのドレスデンで,ベットガーがザクセン王アウグスト2世の命を受けてついに1709年この偉業を達成,マイセンに王立磁器製作所を設立して磁器生産に着手した。ここにかつて近世陶器を代表したスズ釉陶器に代わって,西洋陶芸は磁器の時代を迎えることになった(マイセン磁器)。マイセン窯は20年シノアズリーの有能な絵付師ヘロルト,31年には大陶彫家ケンドラーを工房に招くことによって輝かしいスタートを切った。しかしその秘法は早くも9年後ウィーンのデュ・パキエによって盗み出され,ウィーン窯が設立され,マイセン窯に続いてヨーロッパで2番目の磁器窯が誕生した。これに続いて18世紀中ごろにはベルリン,ニュンフェンブルク,フランケンタールなど次々に磁器焼成の窯が開かれた。

一方,フランスでも各地で磁器焼成の実験が重ねられ,ルーアン,サン・クルー,シャンティイに磁器焼成の窯が築かれた。シャンティイ窯では柿右衛門磁器の熱狂的な愛好者コンデ公によって,みごとな柿右衛門風の色絵磁器が焼かれた。フランスを代表するセーブル窯は,1757年ルイ15世の寵妃で愛陶家のポンパドゥール夫人が,それまでパリの郊外にあったバンセンヌ窯をセーブルに移転させたもので,フランス王立磁器製作所としてロココ趣味豊かな超高級磁器を焼成した。総じてフランスの磁器はドイツのいわゆる硬質の真正磁器とは異なり,ガラスとセッコウを主原料とした軟質磁器である。フランスで真正磁器が焼かれるようになるのは,68年リモージュでカオリン鉱床が発見されて以後である。イギリスでは1743年ニコラス・スプリモントがロンドンのチェルシーで磁器焼成に着手したのが最初で,その後50年にウェールズのダービーで,またこれとほぼ同時期にボウ,ウースターでも磁器窯が設立された。イギリスの磁器はフランスとはさらに異なり,チェルシー窯やダービー窯ではフランス風の軟質磁器が焼造されたが,ボウ窯では動物の骨灰を原料に加えた,いわゆる骨灰磁器(ボーン・チャイナ)が発明され,ウースターでは凍石を主原料とした軟質磁器,それに後にカオリンを用いた真正磁器の4種類の磁器が焼かれた。他方,イタリアではすでに16世紀後半にフィレンツェでメディチ磁器が焼かれていた。しかし18世紀以後の真正磁器の焼成はマイセンの技法を受け継いだベネチアのベッチ窯,35年ジノリCarlo Ginoriによって創設されたドッチア窯,さらに43年ナポリ王カルロス4世のカポディモンテ窯などがあげられる。このほか18世紀中ごろになると,スペインのブエン・レティロ窯,デンマークのローヤル・コペンハーゲン窯,スウェーデンのマリーベルヒ窯,ロシアのペテルブルグ窯など相次いで王立磁器製作所が設立された。そのいくつかの窯は時代の流れとともに閉窯したが,今日なお往時の名声を受け継ぎ隆盛を誇っている窯も少なくない。

なお土製,素焼の人形や彫像,すなわち中国の〈俑(よう)〉,日本の〈土偶〉や〈埴輪〉,古代ギリシアの〈テラコッタ〉などについては,それぞれの項目を参照されたい。

執筆者:前田 正明

製法と素材

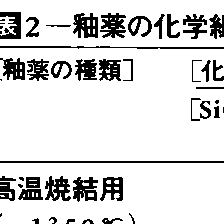

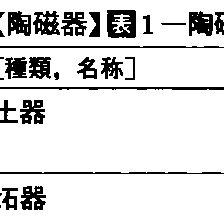

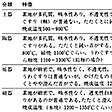

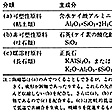

陶磁器は原料,成形法,焼成法(温度),焼き上がったものの硬度,透水性,うわぐすり(釉)の有無,用途などが異なることで多くの種類に分類される(表1)。

原料

原料としてはケイ石,粘土,絹雲母,長石,陶石などがある。これらの原料の役割を大別して,(1)骨格成分,(2)成形成分,(3)焼結成分とする。骨格成分にはケイ石SiO2があり,耐熱性,耐食性に優れたものであるが,これだけでは所望の形状に成形することができないので,成形成分である粘土を加える。粘土は水との混合比を制御することで,流動性,可塑性のいずれにもすることができるし,乾燥により一応の機械的強度を与えることができる。しかしケイ石と粘土の混練物を熱処理してもよく焼き固まらない。そこで,高温で融液をつくり粉体と粉体とをぬらし,低温になると固化する成分,すなわち焼結成分が必要である。このための鉱物が長石,絹雲母であり,アルカリを含んでいるため他の鉱物より低温度で融解する。陶石というのは主として絹雲母とケイ石を含むものである。絹雲母は粘土と同じように層状の構造をもつので,成形性においては似たような性質を示し,アルカリ成分を含むことで焼結を促進するため長石と似た性質を示す。

成形

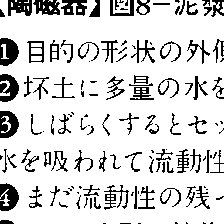

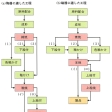

これらの原料は一般によく粉砕,混合され水とよく練り合わされる。これを坏土(はいど)と呼ぶ。坏土は適宜熟成されたのち,目的に応じた成形法によって成形する。普通,成形法には,泥漿鋳込み,ろくろ成形が用いられる。特殊陶磁器ではドクターブレード法,射出法,押出し法,熱間加圧法なども用いられる。泥漿鋳込み法とは,坏土に多量の水を加え,流動性をもたせたもの(これを泥漿という)をセッコウ型に流し込み,一定時間後に型の面に適当な厚さだけ水分が吸い取られて流動性を失った層ができたとき,まだ流動性の残っている部分を流し出すものである。セッコウの壁に付いて残った部分が目的の形状の成形体である。この成形体を乾燥すると収縮してセッコウ型から離れる。この経緯を図8に示す。茶碗のように単純な形状の場合には,泥漿の中にセッコウ型を浸し,外壁に適当な厚さで流動性の失われた層が付着したとき取り出すこともある。ろくろ成形では坏土を適当な水分と混ぜて可塑性としたのち,ろくろと呼ばれる回転板の上に載せて回転させながら成形する。これは壺,茶碗など回転体形状の成形に適している。

焼成

陶磁器の焼成用の装置が窯(かま)である。窯は作業形態によって単独窯と連続窯とに分類される。単独窯は窯詰め,焼成,冷却,窯出しを1回ごとに行うもので,熱効率はよくないが,焼成条件を自由に変えることができるので,小規模生産に適している。研究用とか工芸品用に使われている。陶磁器製造用の連続窯はトンネル窯と呼ばれている。成形体は台車の上に乗せられて高温に保たれたトンネルの中を移動される。入口から次々に新しい台車を入れ,出口から次々に出すことができるので,一定の製品を連続的に生産するのに適している。家庭用一般食器,あるいは製品の品質の安定性が厳しく要求されるエレクトロニクス用のセラミックスなどがトンネル窯を使って作られる。

陶磁器の焼成プロセスには素焼(すやき),釉焼(ゆうやき),本焼(ほんやき),上絵焼(うわえやき)などがある。素焼は各種の成形法によって成形された素地(きじ)にうわぐすりをかけずに焼成し,陶磁器として使用するに足る強度をもつように焼き締めるプロセスである。このプロセスで得られたものも素焼と呼ぶ。釉焼はうわぐすりをかけて焼成することにより,素焼に彩飾したり水が浸透しないようにするプロセスであり,次に述べる本焼を兼ねることがある。本焼は素焼にうわぐすりをかけたものの焼締り度を高め,素地とうわぐすりとをなじませるプロセスである。上絵焼とは釉焼あるいは本焼をした面に,顔料を低融点ガラス質のフリットと混ぜたもので彩飾し,焼き付けるプロセスである。うわぐすりをかける前に素地の上に直接顔料で彩飾することを下絵付(したえつけ)と呼び,うわぐすりの上に彩飾する上絵付(うわえつけ)とは区別をしている。

施釉と絵付

うわぐすりは釉焼のときに融け,素地の上に無色透明なガラス層を形成し,水が浸透しないようにする役目を果たすので,そのためには熱膨張率が素地のそれに近いことと化学的に安定なことが要求される。一般にカオリン,長石,石英,石灰石を混合して用いる。化学成分からみると表2のようになる。顔料としては,下絵付用には酸化コバルト,酸化クロム,酸化鉄のように高温で安定なものが使われる。色は安定しているが色の数には限定がある。上絵付用の顔料は数多くある。おもな色を出すために使われている無機物質は表3のとおりである。同じ物質が何種類かの色を呈するのは焼成温度,焼成雰囲気あるいはうわぐすりの差によるものである。うわぐすりにもともと色が付いているもの,すなわち彩飾と釉掛が同時にできるものが色釉である。陶磁器の製造工程の代表的な例を図9に示す。aが高級磁器に,bが衛生陶器に使われている。なお〈窯〉の項目で,世界各地の窯址,構造と焼成法の変遷について詳述されており,あわせて参照されたい。

執筆者:柳田 博明

陶磁器工業

今日の陶磁器工業では,従来のいわゆる陶磁器でできた食卓・台所用品,置物などの生活用品ばかりでなく,タイル,土管,衛生陶器などの建築用品,さらに電気用品,特殊磁器などの工業用品が製造されている。日本における1995年の生産額は5300億円で,そのうちタイルが1960億円と最も多く,次いで食卓・台所用品の1530億円,電気用品の620億円などとなっている。総生産額の約6割が愛知,岐阜の両県で生産されている。メーカー数は9500近くあるといわれるが,そのうち工芸品的な陶磁器を生産しているメーカーが3000近くあり,残り6500のうち,90%程度が従業員20人以下の小企業である。陶磁器の輸出は第2次大戦前から多く,1907年には輸出比率55.7%に達していた。戦後も50年には83%を記録したが,その後低下傾向にあり,82年の33.4%のように,80年代では30%前後となっている。95年の輸出額は270億円で,製品としては食卓・台所用品,電気用品が多い。輸出地域では北・中米向けとアジア向けが多い。

明治に入って日本の陶磁器工業は,江戸末に来日し有田焼の改良をしたドイツのワーグナーGottfried Wagner(1831-92)らにより,西ヨーロッパの技術を導入するとともに,1875年には有田に香蘭社が,1904年には名古屋に日本陶器(ノリタケカンパニーリミテドの前身)が設立され,近代陶磁器メーカーがスタートした。日露戦争を境として,燃料の薪から石炭への転換,工程の機械化,西洋の顔料の使用などの技術革新により,日本の陶磁器生産業はそれまでの工芸品生産主体から,実用品生産を中心とする近代的産業へと変化し,大規模な工場も現れてきた。第1次大戦が始まるとヨーロッパの陶磁器製品の輸出が途絶したため,日本の陶磁器はアメリカ,アジアに進出し輸出が急増した。20年にはトンネル窯が初めて導入され,同じころ機械式ろくろ,絵付用のゴム印,転写紙なども広く普及し始めた。衛生陶器の分野では東洋陶器(現,東陶機器・略称TOTO)が1917年,工業用品の分野では碍子(がいし)の日本碍子が19年に,それぞれ日本陶器からの部門独立という形で設立され,この時期に衛生陶器,碍子の国産化がほぼ達成されている。

第2次大戦により設備は壊滅的損害を受けたが,戦後の復興需要,占領軍向け需要に加えて輸出が順調であったため,48年ころから生産は回復し始め,56年には戦前水準にまで戻った。またトンネル窯の一般化,燃料の重油への転換が進められるなど,窯の制御技術が進歩してきている。最近ではニューセラミックスと総称されるIC基板やパッケージなどの生産・輸出の伸びが著しい。

→窯業

執筆者:北井 義久

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「陶磁器」の意味・わかりやすい解説

陶磁器

とうじき

pottery

ガラス、セメントとともに窯業製品(セラミック製品)の代表的なものの一つ。粘土またはそれに類似する原料を用い、成形後目的とする性質が得られ、しかもその形状が失われない温度で焼成してできた器物をいう。すなわち、土器から陶器earthenware、炻器(せっき)ware、磁器porcelainに至るすべての焼成品が含まれ、日本で広く使用されている「焼物」の総称である。英名のポッタリーはラテン語の酒杯poteriumに由来する語であるが、現在ではあらゆる種類のセラミック製品に対するきわめて広い意味に用いている。この点「焼物」と同じであるが、空胴容器(深皿、浅皿、コップなど)、あるいは食卓器に限定することもある。さらに天然原料のみを用いた伝統セラミックスtraditional ceramicsの天然原料の一部を合成原料や人工原料で置換してつくった近代セラミックスmodern ceramicsまでを含める場合もある。なお、天然原料や酸化物以外の、炭化物や窒化物などからなる製品を特殊セラミックスspecial ceramicsという場合がある。

[素木洋一]

歴史

陶磁器製造技術はきわめて古いことなので、現在その起源を明らかにすることは困難である。おそらく東方の異なった数か国で独自に始まり、徐々に西方に広まったようである。籠(かご)を用い、これに外面から、あるいは内面に粘土を塗り付け、火の上で加熱したのがポッタリーのもっとも古い形式であったようである(新石器時代)。次の時代に出現したのが紐(ひも)造りである。中国では紀元前2400年ころからろくろの使用が始まった。いくらか後期に、エジプト人、アッシリア人、ペルシア人が精陶器をつくり、中国人がもっとも重要な陶工になった。西方ではギリシア人が覇権を握っていた時代に非常に高度な陶芸をおこした。ヨーロッパと近東におけるマジョリカとファイアンスの製造、および中国における最初の磁器およびその後のヨーロッパでの磁器の製造は、結局は新しい陶磁器の製造をもたらした。

陶磁器は、〔1〕その有用性、〔2〕その美しさ、〔3〕この両者と品質の結び付き、の3点から考究する必要がある。東洋では単に美を目的とし、その品質はその上につけた装飾を引き立てるにすぎない。これとは反対にヨーロッパの陶磁器は、美しい形態をもった有用性と装飾とがいっしょになったものである。しかし現代および過去の陶磁器の芸術的な真価に対する意見には多くの相違がある。多くの人々は現代製品に対して不必要に軽視し、古い製品に対して過度に賞賛することは洋の東西を問わずいえることである。

陶磁器に皿とか壺(つぼ)とか瓶(びん)というような名称がついているのは、それぞれ使用目的があるからで、それを引き立てるために装飾がついているものである。したがって、それらの目的のために素地(きじ)の質が制限され、使用される装飾、あるいは釉(ゆう)(うわぐすり)や顔料(がんりょう)も制限されることになる。たとえば、直火(じかび)にかける目的をもった素地では耐熱性が第一に要求され、食品に対しては有害な原料の使用は避けなければならない。釉および陶磁器彩飾の物質については「うわぐすり」の項目を参照されたい。

[素木洋一]

『素木洋一著『図解工芸用陶磁器――伝統から科学へ』(1970・技報堂出版)』▽『素木洋一著『セラミックスの技術史』(1983・技報堂出版)』

百科事典マイペディア 「陶磁器」の意味・わかりやすい解説

陶磁器【とうじき】

→関連項目素焼|窯業

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「陶磁器」の解説

陶磁器(とうじき)

粘土を高熱で焼いた器物。素焼きの土器と不透明で釉薬(ゆうやく)をかけて焼成した陶器,吸水性のない純白透明の磁器などの総称。起源はエジプトにあるが,中国で独自の発展をとげた。中国の陶磁器業は新石器時代からすでに現れ,彩陶(さいとう),黒陶,漢代の緑釉(りょくゆう),六朝(りくちょう)時代の天目(てんもく)をへて宋代には隆盛をきわめ,おびただしい数の青磁,白磁が海外に輸出された。明清時代には染付(そめつけ),赤絵などの文様の華やかさが尊重され,景徳鎮(けいとくちん)を中心にしてさらに進化した。この影響は朝鮮,ベトナム,日本などの周辺諸国に及び,特有の陶磁器文化をもたらした。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「陶磁器」の解説

陶磁器

とうじき

無釉・吸水性の土器はその形状以外には変化に乏しいが,陶器以下は釉薬によって多彩な焼き物となる。中国では唐代に釉薬の発展がめざましく,青磁・白磁・唐三彩などが有名で,宋・明代には完成された技術によって,景徳鎮 (けいとくちん) を中心に周辺諸国やヨーロッパにまで輸出された。エジプトやメソポタミアでは前1500年ごろから有釉陶器が用いられ,浮き彫りタイルやモザイクとしてイスラーム時代にひきつがれた。ヨーロッパの陶磁器は,イスラーム・中国・日本の影響によって18世紀以降にドイツを中心にイギリス,フランスなどで発達した。日本は中国に範をとり,江戸時代には有田焼など特色のある陶磁器をつくるようになった。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「陶磁器」の解説

陶磁器

とうじき

焼成度が,陶器は1000℃前後で柔らかく,磁器は1200℃前後で硬く半透明。奈良時代から陶器は存在するが,古来の土師器 (はじき) ・須恵器 (すえき) が一般的であった。鎌倉中期,加藤景正が宋の製陶法を伝え瀬戸焼を創始。豊臣秀吉の朝鮮侵略により,朝鮮陶工が多数連行されてきたため,陶業は飛躍的に発展。楽焼・上野 (あがの) 焼・薩摩焼・唐津焼などがおこり,侘 (わ) び茶の影響を反映した作品を生んだ。磁器は有田焼(伊万里焼ともいう)から九谷焼・瀬戸焼に波及。幕府・諸藩の保護で各地に名産地が生まれ,特に有田・瀬戸・九谷などでは茶器のみでなく日用品もつくり発展した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陶磁器」の意味・わかりやすい解説

陶磁器

とうじき

pottery

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

食器・調理器具がわかる辞典 「陶磁器」の解説

とうじき【陶磁器】

防府市歴史用語集 「陶磁器」の解説

陶磁器

栄養・生化学辞典 「陶磁器」の解説

陶磁器

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新