日本大百科全書(ニッポニカ) 「錨」の意味・わかりやすい解説

錨

いかり

船や浮標(ふひょう)(ブイbuoy)、海上作業台や漁業用の海上施設など、浮体を海面上、一定の場所につなぎ止めるために用いるもの。アンカーanchorともいう。昔は石を用いたので「碇」の字が使われたが、現在では鋳鉄や鍛鋼鉄製で、つめをもつ構造になっている。つめは、昔は木の枝が使われ、これに石が結び付けられたものを用いたので、猫石などといわれていたが、鉄になってから猫鉄となり、これが一字となって「錨」の字が生まれたといわれる。海底に投下設置した錨は、それに接続したチェーン(錨鎖(びょうさ)またはアンカーチェーン)やロープで浮体に連結し、これを係止するようになっている。

[岩井 聰]

用途と種類

投下した錨は、そのつめが海底に食い込んで抵抗力をつくり、浮体に働く潮流や、風の力に対抗する。このとき錨の発揮する抵抗力を、把駐(はちゅう)力とよんでおり、把駐効率のよい大きな抵抗力を発揮するため、その形状などに、いろいろのくふうがなされている。浮標とか海上施設のように、長期間一定の場所に係止するのに用いられる錨は、把駐力の大きいことに主眼を置いた錨が用いられる。また、岸壁に横づけしたり、港内のように狭い水域で方向変換をするような場合、操船の補助にも錨が用いられるので、その取扱いや格納に便利な形や機能をもった錨が設計されている。このようなことから、錨はその利用目的に応じていろいろの形式のものが用いられている()。また船では、使用目的によって大錨(だいびょう)(主錨)、中錨、小錨に区別されるが、最近では小錨はもちろん中錨も小形船以外ほとんど用いられなくなってきている。船に備えるべき錨の種類、数、重量などは、付属のアンカーチェーンとともに船舶設備規程に定められている。1万トン級の船で、船首の左右舷(げん)に常備する大錨は1個約5トンの重量である。巨大タンカー出光(いでみつ)丸(10万7321総トン)の大錨は18トンにも及んだ。

[岩井 聰]

錨の構成

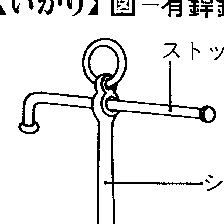

現用されている船の錨は、海底に食い込んで把駐力をつくる働きをする部分、すなわち先端にフリューク(パーム、錨爪(いかりづめ))をもった2本のアームとそれを保持するクラウン(錨冠(びょうかん))を一体とする部分と、クラウンに連結し海底への食い込みを促進するとともに、アンカーチェーンなどの引っ張りに対応してその方向に姿勢を安定させる働きをするシャンク(錨柄(びょうへい))とで構成される。シャンクの先端には、海上に導くチェーンやロープを連結するためのリングが取り付けられている。シャンクとクラウンとは旧形式の錨では一体となっており、これをストックアンカーstock anchor(有桿錨(ゆうかんびょう))という。シャンク上端部にストック(錨桿(びょうかん))が二つのアームの面と直角の向きに取り付けられ、海底での錨の転倒を防ぎ、姿勢を安定させ、把駐効率を向上させている。このストックアンカーは帆船時代に多く用いられたが、大形のものになると取扱いや格納が不便となるため、現在の大形船ではストックレスアンカーstockless anchor(無桿錨)が使用されている()。

ストックレスアンカーでは、シャンクは2本のアームの面に直角方向に回転し、開くように取り付けられている。錨を投下して引くと、2本のアームが同じ角度で開きながらフリュークがいっしょに海底に食い込んでゆく。シャンクとアームの開き角の大きさは、錨の把駐効率をよくするうえで重要であり、40度前後に設計されており、前後いずれの方向にも回転するようになっている()。このようにクラウンが回転できるため、錨を引き上げ、船首に取り込むとき錨孔(びょうこう)に密着させることができ、取扱いや格納がしやすい。しかし現用の錨にも、用途によりストックを取り付け、把駐効率の向上を図る形式の錨がくふうされている。たとえば小形舟艇用のダンホース型錨は、クラウンにストックを取り付けてある。

[岩井 聰]

改訂新版 世界大百科事典 「錨」の意味・わかりやすい解説

錨 (いかり)

アンカーanchorともいう。船を係留設備のないところに停泊させる際に用いられる道具で,通常,錨鎖(びようさ)(アンカーチェーン)とともに投下して船を一定の位置に固定する。錨の歴史は古く,碇という字が用いられたことからもわかるように,古代には石や石をL字形の木片に縛ったものが用いられた。英語のanchorの語源はギリシア語のagkyra(〈曲がったもの〉〈鉤(かぎ)〉の意)に由来する。発達の過程では4本爪(つめ)のものや片爪のものなど種々のものがあったが,現在では特殊用途以外はいずれも2本爪である。

現用の錨は有銲錨(ゆうかんびよう)(ストックアンカー)と無銲錨(ストックレスアンカー)に大別される。錨に要求されるのは海底にしっかりと把持して船をつなぎ留める役割のほかに,上げ下ろしが容易なこと,引き上げた際の収納が容易なことなどである。錨の構造は幹に相当するシャンク(錨幹),爪に相当するフリュク(錨爪)などからなるが,有銲錨ではさらにシャンクの頭のところに棒状のストック(錨銲)を爪と十文字をなす方向に設けて,錨を沈めたとき爪が必ず底に引っかかる方向に向くようにしてある。有銲錨は把持の点では優れており,小型船に使われる。しかし大型になると,上げ下ろしの際にストックがじゃまになり,また格納にも不便なことから大型船では無銲錨が一般的である。無銲錨ではストックを廃止しているので,海底を把持するには,爪が食い込むように爪とシャンクがある角度をなす必要があり,またいずれの側でも把持できるように爪の部分が振れ動くようになっている。この方式は,爪の食込みの点では有銲錨に劣るが,上げ下ろしが容易であり,また大型になっても船首の外側の面に沿わせて収納できるなどの長所がある。

錨には錨鎖が取り付けられ,両者が一体となって船をつなぎ留める。錨鎖はふつう27.5mの長さのものが1本となっていて,これを1連と呼ぶ。大型船では11~13連つなげたものを錨に付け,他端は錨鎖庫の中に固定する。錨鎖はウィンドラスを介して船首の両側の錨鎖孔から船外に導かれており,錨を上げたときには錨鎖庫に収まる。1隻の船では大錨と錨鎖を1組としたものを両玄に各1組ずつもつほか,大錨を一つ予備として備えることが法的に規定されている。投錨は船を中心に2組の錨と錨鎖を十分離して下ろし,錨鎖を流れや風などの方向に延ばして張る。錨の把持力は底の土質で異なるが,砂や泥質では錨の重量の5倍程度である。また錨鎖では重量の2倍くらいになる。20万重量トン程度の大型タンカーでは錨の重量が18t,錨鎖は350m(10tくらい)ほどになるから,1組で100t程度の把持力をもつことになる。

錨には,このほか灯台船などを長期間係留するのに使われるキノコ形のもの,錨にたこのように帆布を付けて海中をひく海錨(シーアンカー)などがある。後者はヨットや救命艇などで,荒天時に漂流する際に船を波の方向に向けて転覆を避ける目的に使用される。これと同じ目的で用いられるものに,帆布で作った円錐形のパラシュートアンカーがある。

執筆者:赤木 新介

象徴

古代ギリシアにおいては,海上生活者や船乗りの象徴。初期キリスト教時代に入ると,《ヘブル人への手紙》(6:19)に基づいて,救済の希望の象徴として,石棺,カタコンベ,宝石,指輪などに表された。墓に付された錨の印は,死者が永遠の平和という港へと無事到着したであろうことを示すものであった。その形は,垂直の軸に2本の腕がついた実際の錨(しばしば縄を通すための輪が付く)をかたどったものが多いが,キリスト教の迫害時代には,水平の腕を加えることによって,ひそかに十字架に擬せられ,ときにイルカとともに表された。七つの美徳の一つ〈希望〉の持物でもある。

執筆者:荒木 成子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「錨」の意味・わかりやすい解説

錨【いかり】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「錨」の意味・わかりやすい解説

錨

いかり

anchor

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の錨の言及

【ウィンドラス】より

…揚錨(ようびよう)機ともいう。錨を引き上げるための甲板機械で,ふつうは船首の甲板上に設ける。…

※「錨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新