精選版 日本国語大辞典 「錐」の意味・読み・例文・類語

きり【錐】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「錐」の意味・わかりやすい解説

錐 (きり)

穿孔用の道具。左右両方向に交互に回すもの,1方向のみに回すもの,突き引く動作を反復するものの3種類がある。両方向回転の錐では,古代エジプト,ローマ,現代の中国,インド,西アジア,北アメリカ北部(エスキモー)におけるように弓錐(ボウ・ドリル)が一般的で,日本のように素手で回す舞錐は世界的にも珍しい。1方向回転の錐はヨーロッパで中世に登場した。コの字形に張り出した柄を右手で回し,柄頭の軸受を左手で支える構造の曲り柄錐(ブレース・アンド・ビット)で,現在も欧米の錐を代表する。電動式錐も1方向回転である。突き引く動作による突錐は,現在も紙束の穿孔(千枚通し)に使われている。ヨーロッパでは旧石器時代以来突錐と両方向回転錐があり,新石器時代には先端が管状を呈する管錐を用いて石斧の柄孔などをあけている。日本では先土器時代以来,石錐がある。縄文時代には突錐,両方向回転錐がともにあり,硬玉の穿孔には管錐も用いた。弥生時代の両方向回転錐の使用例には,環状石斧の柄孔用に,礫を用いて径2cm以上もの孔をあけたものがある。古墳時代には鉄の身に木の柄をそなえた鉄の錐が出現した。先端が三つ又に分かれ,穿孔後,中心に小さなくぼみが残る三又錐の使用も古墳時代に始まり,石製品のくぼんだ部分などにその使用痕跡をとどめている。

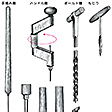

執筆者:佐原 眞 木工具としての錐には,揉まずに突き通すだけの突錐(手錐),揉み錐,回転錐がある。両手で柄を揉む揉み錐は,錐穂の形によって四つ目,三つ目,壺,鼠歯,三つ又,剣先などの別がある。回転のしくみには紐を巻いて棒を回転させる弓式,轆轆式(舞式)のほかに,明治初期に渡来した深穴用のボート錐式,操子式(クリックボール)があり,穂先の形状に距(けずめ),切刃式や匙(さじ),皿,板,自在などがある。距・切刃式は深穴用で,胴はボート錐と同様ねじれており,螺旋錐ともいう。ねじれのピッチの大きいドリルは金工用である。

→ドリル

執筆者:成田 寿一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「錐」の意味・わかりやすい解説

錐

きり

工具の一種。木材、竹、金属、石などに、細く小さい穴をあけるための道具で、おもに釘穴(くぎあな)をあけるのに使用される。工具としては古いものに属し、大まかな構造は、刃先と、刃先に回転運動を与える柄(え)からなっている。回転運動を与える方法は、柄を直接手のひらで揉(も)む方法と、他の機構を利用するものの二つに大別することができる。また、両手をこすり合わせて柄を双方向に回転させる方法とハンドル錐やボールト錐のような一方向のみに回転させる方法といった回転の違いでも区別することができる。日本の錐の主流は長らく手揉み錐であったが、ボルトを通すような深く大きな穴をあけるために、明治以降ハンドル錐やボールト錐も広く普及していった。

錐の種類には、四つ目錐・三つ目錐・三又(みつまた)錐・壺(つぼ)錐・もじりなどがある。四つ目錐は四方錐ともよばれ、刃の先端が四角で、釘を打ち込む穴をあけるのに使われるが、木釘や竹釘の穴あけにも使われる。三つ目錐は刃の先端が三角形になっていて、釘を打ち込む穴あけ用にもっとも使われている錐である。三又錐は刃の先端が3本に分かれ、中央に高い刃をもつ錐で、釘の頭を隠すための穴をあけるのに使われる。壺錐はねじ錠を取り付けるときや埋木(うめき)をするときなど、円筒状の穴あけに使用される。もじりは柄のない四つ目錐の大きな形のもので、頭部に水平方向の回転柄がつく。四つ目錐や三つ目錐の穴をさらに大きくするために使われたが、ハンドル錐などのねじ式の錐が普及して使われなくなった。

[赤尾建蔵 2021年7月16日]

百科事典マイペディア 「錐」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「錐」の意味・わかりやすい解説

錐

きり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「錐」の解説

きり【錐】

世界大百科事典(旧版)内の錐の言及

【ドリル】より

…工作物に穴をあけるために用いられる切削工具。錐(きり)と同義であるが,錐という場合には木工用の大工道具を指すことが多い。正確かつ能率よく穴を加工するため,ドリルは特殊な形状をしているが,穴の底で削り出された切りくずが容易に排出されるように,ドリル本体に2本のねじれみぞを設けたツイストドリル(ねじれ錐)がもっとも一般的である(図1)。…

※「錐」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新