精選版 日本国語大辞典 「重陽」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐よう ‥ヤウ【重陽】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「重陽」の意味・わかりやすい解説

重陽 (ちょうよう)

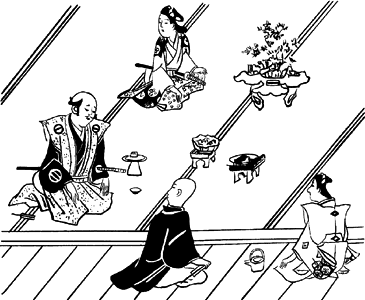

9月9日の節供。陽数(奇数)の極である9が月と日に重なることからいい,重九(ちようきゆう)ともいう。中国行事の渡来したもので,邪気を避け,寒さに向かっての無病息災,防寒の意味もあった。菊花宴ともいい,685年(天武14)を起源とするが,嵯峨天皇のときには,神泉苑に文人を召して詩を作り,宴が行われていることが見え,淳和天皇のときから紫宸殿で行われた。菊は霊薬といわれ,延寿の効があると信じられ,この日,菊酒を飲むことも行われた。また,茱萸(しゆゆ)(カワハジカミ)の袋を柱に菊とともにつけ,悪気を払う風習もあった。5月5日の薬玉を,この日に茱萸袋ととりかえるのが平安時代の後宮で行われている。また,宇多天皇のときをはじめとする菊綿(きくわた)と称する風流な慣習がある。8日の夜に綿を菊花にかぶせ,その露にぬれた菊の香のする綿で9日の朝,肌をぬぐうと,老をすてるといわれ,これを贈物としたことが《紫式部日記》などにくわしい。平安末期には,天皇の出席もなく,平座(ひらざ)が多くなった。

執筆者:山中 裕

中国

中国では陰暦9月9日の重陽の日,人々は酒肴や茶菓を持って小高い丘に登り,茱萸を髪にさし,菊酒を飲んで邪気を払った。ちょうど厳しい冬に入ろうとする晩秋の一日であり,清爽な空気のなかで紅葉を眺めて楽しんだ。重陽節の由来は,一般に梁の呉均(ごきん)著《続斉諧記》の記事を引いて説明される。後漢の有名な方士費長房は弟子の桓景(かんけい)にいった。〈9月9日,きっとお前の家では災いが生じる。家の者たちに茱萸を入れた袋をさげさせ,高いところに登り(登高),菊酒を飲めば,この禍は避けることができる〉。桓景はその言葉に従って家族とともに登高し,夕方,家に帰ると,鶏や牛などが身代りに死んでいた。この逸話には,重陽節を構成する3要素(登高,茱萸,菊酒)が述べられている。重陽節の開始は,遅くとも3世紀前半の魏のころと考えられる。

後世では,もっぱら収穫が一段落した晩秋の行楽日となる。登高の場所は丘だけでなく,高楼や寺塔の場合もあり,各地に登高の名所を生んだ。茱萸はカワハジカミと呼ばれる呉茱萸を指す。重陽節ごろ,芳烈な赤い実が熟し,その一房を髪にさすと,邪気を避け,寒さよけになるという。その実を浮かべた茱萸酒は,菊の花を浮かべた略式の菊酒とともに,唐・宋時代,愛飲された。呉自牧の《夢粱録》によれば,これによって,陽九の厄(本来,世界の終末を意味する陰陽家の語)を消すという。ちなみに,東晋の陶淵明は菊と酒を愛した詩人として有名であり,重陽節との関係も深い。北宋以後,重陽節は菊花をめでる日ともなり,種類の飛躍的な増加とともに,菊の鉢を山や塔の形に陳列したり,展覧会が開かれたりした。また唐代以来,米の粉を蒸して作った菓子〈糕(こう)〉を食べる風習があり,重陽糕・花糕とも呼ばれ,互いに贈答しあった。現在,重陽節は菊花をめでることなどを除けば,ほとんどすたれている。

執筆者:植木 久行

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「重陽」の読み・字形・画数・意味

【重陽】ちようよう(やう)

に与ふる書〕

に与ふる書〕 (とし)

(とし) き

き 來(きた)り、忽ち復(ま)た九

來(きた)り、忽ち復(ま)た九 九日なり。九を陽數と爲す。而して日

九日なり。九を陽數と爲す。而して日 竝び應ず。俗に其の名を嘉(よみ)し、以て長久に宜しと爲す。故に以て享宴高會す。

竝び應ず。俗に其の名を嘉(よみ)し、以て長久に宜しと爲す。故に以て享宴高會す。字通「重」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「重陽」の意味・わかりやすい解説

重陽【ちょうよう】

→関連項目お九日

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「重陽」の解説

重陽

ちょうよう

陽数(奇数)の極である九が重なる意で,9月9日の節をいう。中国でこの日に行われていた,高い山に登り菊酒を飲んで災難をのぞく民間行事にちなみ,日本でも天武朝から宴がもよおされるようになり,宮廷の行事として定着したと考えられるが,雑令節日条には規定されなかった。嵯峨朝以降,神泉苑に詩賦の宴を開くことが広く行われるようになり,淳和朝の831年(天長8)から紫宸殿の重陽節の儀式がととのい恒例となった。江戸時代には五節供の一つとして民間に広まった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「重陽」の意味・わかりやすい解説

重陽

ちょうよう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の重陽の言及

【お九日】より

…9月9日,重陽(ちようよう)の日を,秋祭の日とする風から,尊んでお九日といったもの。供日,宮日などとも書く。…

【重日】より

…古来,中国では3月3日,5月5日,7月7日,9月9日というように,月の数と日の数とを重ねた重日をたいせつな節供としてきた。この上巳(じようし),端午(たんご),七夕,重陽(ちようよう)に1月7日の人日(じんじつ)を加えて五節供と称することは,朝鮮,日本でも行われている。また五節供とは別に,暦注の一つとしての重日があり,これは中国の易学の影響を受けて成立した。…

【数】より

…8だけでなく,3や5も三世界(高天原,黄泉(よみ)国,現(うつし)国)や三種の神器,イザナミ・イザナキの三貴子,宗像(むなかた)の三女神,五魂(海,川,山,木,草),五十猛(いそたける)神,五部(いつとも)神などの例があり,吉数とみられていた。しかし,《日本書紀》あたりからしだいに大陸文化を尊ぶ風が盛んになって,七夕(7月7日)や重陽(9月9日)の節供のように8に代わって7や9が聖数として重視されるようになり,今日では七五三,三三九度,お九日をはじめとして民俗のうえでは欠くことのできない重要な数となっている。 数は民俗の中では,俗信における語呂合せなどに基づく不定のものと,年中行事や人生儀礼での期日,供物の数,行為の回数,年齢など一定しているものとがある。…

※「重陽」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新