精選版 日本国語大辞典 「酸性染料」の意味・読み・例文・類語

さんせい‐せんりょう ‥センレウ【酸性染料】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

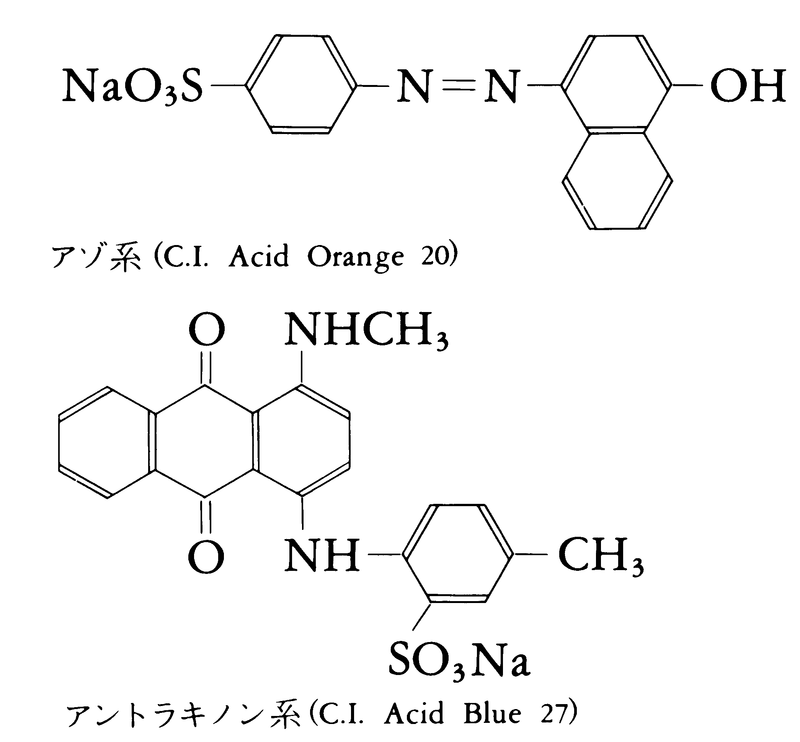

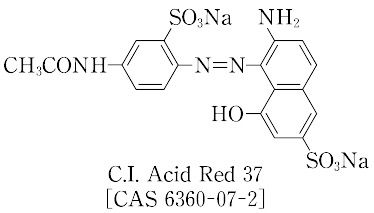

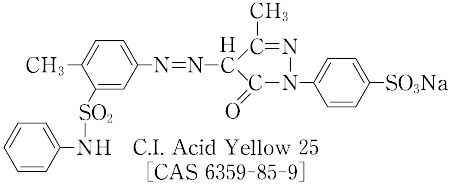

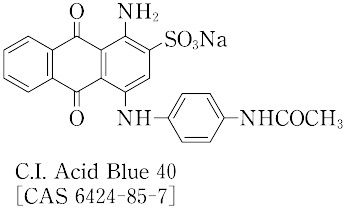

色素自体が酸の性質をもち,そのナトリウム塩の形で主として酸性浴からポリアミド結合をもつ繊維を染色する染料の総称。酸性染料の化学構造上の特色は,色素母体構造にスルホン酸ナトリウム塩が結合した形Dye-SO3⁻Na⁺,またはカルボン酸ナトリウム塩が結合した形Dye-CO2⁻Na⁺である。母体構造より分類すると,おもな酸性染料としてアゾ系,アントラキノン系,ピラゾロン系,フタロシアニン系,キサンテン系,インジゴイド系,トリフェニルメタン系などがあるが,現在多用されるものはアゾ系とアントラキノン系である。前者は赤,だいだい,褐色などの浅色系が多く,品種,生産量とも酸性染料の主体をなし,なかでもモノアゾ染料が最も多い。このなかには染色性の優れた1:1型金属錯塩染料,1:2型金属錯塩染料が含まれる。アントラキノン染料は青,紫,緑などの深色系で,色は鮮明で堅牢であるが,着色力がアゾ系より劣りまた高価である。酸性染料は品種の多い部属であり,羊毛,絹,ナイロン等のポリアミド系繊維の染色に用いられるばかりでなく,紙,皮革の着色,さらにレーキ化して顔料にしたり,食用色素にも用いられる。

酸性染料による染色は,一般には酸性浴中で行われるが,染料や繊維の種類により染浴のpHは2~8までの広い範囲がある。pHの調整剤として,酢酸アンモニウム,硫酸アンモニウム,酢酸,ギ酸,硫酸が用いられる。1:1型クロム錯塩染料は最も強酸酸性で染める。一例を挙げれば,むら染めを防ぐために繊維の重量の5~8%の硫酸を用いることもある。このために繊維の脆化(ぜいか)を生じやすく,一般的には弱酸酸性で染色するのが普通である。アゾ系などの酸性染料は,染色後ハイドロサルファイトなどで還元脱色することが可能だが,アントラキノン系の場合は脱色や抜染ができない。近年の傾向としてナイロン用染料の需要が広がり品種が拡充されつつあり,また活性ハロゲン基を併用する羊毛用反応染料の開発が盛んに行われている。

執筆者:新井 吉衞

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

分子中にスルホン酸基やカルボキシ基(カルボキシル基)を有し、比較的分子量が小さく、羊毛やナイロンに染まるが、木綿に対しては親和性の小さい染料をいう。中性ないしは酸性の水溶液から繊維を染める。羊毛に対する染色性から、次の三つに分類される。

(1)均染型 酸性浴から染色し、均染性良好で布染めに利用、

(2)半ミーリング型 弱酸性浴から染色、均染性はやや悪い、糸染めに利用、

(3)ミーリング型 中性浴から染色、均染性はよくないが、湿潤堅牢(けんろう)度は他のものよりも良好で、トップ染めに利用。なお、トップ染めとは、梳毛(そもう)の中間製品をボール状に巻き取ったものをトップといい、霜降りなどの糸をつくるための染色法である。先染(さきぞ)めともいう。

酸性染料を化学構造からみると、アゾ系、アントラキノン系が主である。アゾ系では、黄、橙(だいだい)、赤、茶、紺、黒などの色調が得られるが、鮮明な紫、青、緑などはアントラキノン系によって与えられ、これら両者によりほとんどの色調がカバーできている。

酸性染料は塩基性染料に次いで歴史的にも古く、その種類も多い。塩基性染料に比べ堅牢度が高い。絹、羊毛、ナイロンなどのポリアミド系繊維の染色のみならず、改質合成繊維、皮革、紙、レーキ顔料、インキ、食用色素など広い用途を有する。

ポリアミド系繊維への染着機構は次のようである。染料は水溶液中で解離して、スルホン酸基やカルボキシ基がアニオンとなる。一方、中性あるいは酸性水溶液中で繊維中のアミノ基がアンモニウムカチオンとなり、染料アニオンの染着する座席となる。このように染料と繊維との親和力にはイオン結合が主として働くが、それ以外に水素結合やファン・デル・ワールス力などの寄与も重要である。

[飛田満彦]

スルホン酸基,カルボキシル基など酸性の親水性基をもつ水溶性染料.羊毛,絹,およびポリアミド繊維を直接染める.構造的には,アゾ系とアントラキノン系が大部分を占め,トリフェニルメタン系がこれにつぐ.酸性媒染染料や1:1型の金属錯塩染料も,酸性の親水性基をもつという意味で酸性染料に属する.直接染料もスルホン酸基をもっているが,酸性染料のほうが一般に分子量が小さく,したがって溶解性が大きく,かつ木綿やレーヨンにはほとんど染着しない.染色法は酸性浴による方法と中性浴による方法の2種類があるが,いずれも繊維中のアミノ基とイオン結合(造塩結合)して染着すると考えられている.染色操作が簡便で,色相も豊富であり,また日光堅ろう度もすぐれたものがあるが,洗濯などによる湿潤堅ろう度の低下が共通の欠点である.市販品は約390種類ある.代表的なものを次に示す.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

…このようにして共役系が長くなるほど,また置換基などの影響でπ電子系の電荷のかたよりが大きくなるほど,染料の吸収スペクトルは長波長となり,観察される色は深くなる。

[化学構造と性質]

染色性を基として染料を分類すると,直接染料,酸性染料,塩基性染料,酸性媒染染料,金属錯塩染料,硫化染料,建染染料,硫化建染染料,アゾイック染料,分散染料,反応染料,酸化染料,油溶染料および蛍光増白剤などが挙げられる。しかしながら近年の染料部属の需要は大きく変化し,ほとんど使われなくなったもの,非常に使用量が増加したものなどさまざまである。…

※「酸性染料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新