精選版 日本国語大辞典 「送電」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「送電」の意味・わかりやすい解説

送電 (そうでん)

電気エネルギー,すなわち電力を送ること。電力輸送ともいう。配電と区別する場合は発電所から需要者と直結している配電用変電所までの範囲をいう。交流を用いる場合を交流送電,直流の場合を直流送電という。交流送電は通常三相交流を用い,送電電圧によって超高圧送電,UHV送電などと呼ばれる。

歴史

電気がエネルギーとして最初に実用化されたのはアーク灯であった。日本でもアーク灯がW.E.エアトンによって最初にともされた1878年3月25日を記念して,3月25日を電気記念日としている。翌79年T.A.エジソンは白熱電灯を発明すると,これに電力を供給する配電システムを考案し,この方法で82年ロンドンとニューヨークで運転が始まった。直流110Vを用いており,最初の送配電事業とされている。同じころ変圧器が発明され,電圧を自由に昇降できない直流は1880-90年代の競争期を経て交流に変わることになる。94年ナイアガラの滝の水力発電所から11kVで送電したのが本格的な交流送電の最初である。その後電力事業は急速に発展し,送電電圧もほぼ20年に2倍の割合で上昇した。現在の最高送電電圧は世界的には1150kV,日本では500kVであるが,1000kV級のUHV送電の建設が進められている。

直流と交流

低電圧の直流で始められた送配電は,変圧器の発明とともに交流になり送電電圧は上昇の一途をたどったが,直流の利点も見直され今日では各国に実施例がある。一般に回転機を利用する発電と動力利用には交流が便利で,送電にはインダクタンスによる電圧降下や静電容量を通じる充電電流がない直流が有利である。したがって交流で発電し直流で送り,再び交流で利用するという方式が考えられる。この場合,交流を直流に,また直流を交流に変換する装置が必要になり,変換装置を含めても直流送電の利点が大きければ直流が用いられる。すなわち直流は大電力長距離送電に適しており,アメリカやソ連に実施例がある。交直変換装置は,高電圧大容量の水銀整流器が1954年スウェーデン本土とゴトランド島を結ぶ直流送電に初めて実用化されて以来使用されてきたが,最近は半導体の進歩によってサイリスターに置き換えられ,直流送電の適用範囲が拡大された。スウェーデンの例のように,海峡を横断し海底ケーブルを用いる場合には,交流だとケーブルの対地静電容量を通じて流れる充電電流による導体の発熱のため送電容量が低下するので直流が優れている。このような海峡横断直流ケーブル送電の例としては,日本の北海道~本州連絡線,イギリス海峡横断連絡線,ヨーロッパ大陸~スカンジナビア半島連絡線などがある。このほか二つの交流電力系統を直流で結ぶと,各系統の周波数変動に無関係に電力融通が行える。日本の東西50Hzと60Hzの系統を結ぶ佐久間周波数変換所,新信濃周波数変換所はその典型例である。

送電電圧と送電容量

送電は一部直流が用いられる以外は三相交流が用いられている。三相交流は回転磁界が作りやすいので回転機に便利であるほかに,送電線としてみると二相交流や四相以上の多相交流に比べて電線1条当りの送電電力が大きく送電損失が小さい。一般に二相以上の多相交流の場合,各相導体の大地に対する電圧と導体間の電圧の2種類の電圧があり,大地に対するものを相電圧,導体間を線間電圧と呼ぶ。三相が送電効率がよいというのは,線間電圧のうちもっとも大きい値を一定として比較したときの場合である。三相交流を用いる送電では線間電圧の実効値を送電電圧と呼ぶ。三相では相電圧は線間電圧の1/\(\sqrt{3}\)になる。したがって送電電圧500kVという場合,3本の導体間の電圧の実効値が500kVで,各導体の大地に対する電圧は500/\(\sqrt{3}\),約289kVである。

送電電圧はなるべく一定になるように制御するが,運転状態によって5%程度は変動する。そこである送電線の送電電圧をいう場合に代表的な値を決めており,これを公称電圧という。送電線は公称電圧で何kV送電線と呼ばれるわけである。日本の送電線の公称電圧は500kV,275kV,220kV,187kV,154kV,110kV,77kV,66kVなどである。

送電線で送ることのできる電力,すなわち送電容量は種々な要因が関係するが,電圧と密接な関係がある。線路が短い場合には,導体の温度上昇によって決まる送電電流(安全電流)まで電流を流すことができる。三相交流の送電電力は送電電圧をV,各導体に流れる電流をIとすると\(\sqrt{3}\)VIで与えられるので,送電容量は電圧に比例する。長距離送電の場合は雷による事故などの動揺が起こったときに発電機と負荷側の電動機の回転が周期をはずれるかどうか,すなわち安定度が問題になる。この場合の送電容量(安定極限電力)はV2に比例する。

送電線では1組の三相を1回線と呼ぶ。日本では2回線を一つの鉄塔に配置する2回線鉄塔がふつうであるが,諸外国では1回線鉄塔もよく使われている。

さて送電電圧が大きいほど1回線当りの送電容量は大きくなるが,ある送電電力に対して送電電圧を大きくして回線数を減らすか,その逆がよいかが問題になる。どの送電電圧を選ぶかは経済的な検討をはじめ多方面からの検討が必要である。鉄塔をはじめとする送電線路の設備は絶縁に関連して決まる点が多く,これが送電電圧にほぼ比例する場合には長距離では送電容量が電圧の2乗に比例するので,送電電力と送電距離が大きいほど高い送電電圧が有利になる。

超高圧送電とUHV送電

電力需要の増大に伴って送電電圧は上昇を続けてきた。電力需要が最近まで10年間に2倍の割合で増加してきたのに対して,送電電圧の最高値が20年間に2倍の上昇速度であったのは,送電容量が送電電圧の2乗に比例することを裏づけている。

送電電圧が新しく上昇すると,その公称電圧に呼名がつけられる。戦後の復興期,昭和20年代の後半に日本では275kV,ヨーロッパでは380kV,アメリカでは330kVの送電線があらたに建設された。この電圧階級を超高圧,あるいはEHV(extra high voltageの略)という。より正確には日本の規格では公称電圧187kV以上の送電線を超高圧送電と呼んでいる。国によりEHVの定義に若干の差があって世界的に統一された定義はないようである。例えばアメリカは275kVを超えるものをEHVと呼ぶことを主張した。この定義によると戦争直前にアメリカで運転に入った287kV送電線が世界最初のEHV送電ということになる。

戦後の超高圧送電時代の幕あけから約20年後,日本では昭和40年代の末に500kV送電が運転に入った。この電圧を超々高圧と呼ぶこともあるが,世界的にはEHV送電の中に入ると思われる。現在,日本をはじめとしてアメリカ,ソ連,イタリアなどで開発研究が行われている将来の次期最高送電電圧は1000~1500kVの範囲にあり,これをUHV(ultra high voltageの略)と呼んでいる。送電電圧の超高圧化,UHV化には種々の解決すべき技術的問題点がある。超高圧化の際にもっとも問題とされたものの一つはコロナ雑音であった。電圧が高くなるために送電用導体の表面からコロナ放電が発生し,その際に生ずる雑音電波がラジオ放送などにじょう乱を与えた。この問題は多導体方式の採用によって解決された。これは三相の各相を1本の導体で構成する単導体方式に対して,各相をわずかに離れた2本以上の多導体で構成するもので,逆に送電線を眺めてこのような導体であれば超高圧送電線であると考えてよい。

275kVから500kVに昇圧するときの困難な問題の一つは開閉サージであった。これは遮断器を開閉する際に発生する過渡的な異常電圧であり,送電線の絶縁を構成する碍子の個数や導体と鉄塔との離隔距離は開閉サージに耐えるように設計される。ところが開閉サージに対するこれら気中ギャップの絶縁耐力は雷や交流電圧より低く,あらゆる電圧波形のうちで最低であること,離隔距離を大きくしても距離の平方根に比例する程度にしか増加しないことが,1960年ソ連で初めて発見された。このことは送電電圧を2倍に上昇しても,もし開閉サージも2倍になれば鉄塔など送電線路の大きさは4倍にすることが必要で,送電容量が4倍になった利点が価値を失うことを意味する。したがって送電電圧を上昇させた場合,開閉サージを増加させない対策が必要になる。日本の500kV送電の場合は遮断器の進歩などによって275kVに対して開閉サージを低くおさえることに成功した。

500kVからUHVの1000kVに昇圧する場合,開閉サージはさらに深刻であるが,種々の回路的なくふうによって500kVより改善される見通しがたっている。しかしUHVの次の段階,すなわち2000kVや3000kVの架空送電線が実現するかどうかは,この開閉サージの問題一つをとってみても経済的利点が少ないのではないかという意見がある。将来そのような大電力を輸送する必要が起こったときは,極(ごく)低温送電線のような質的に新しい方式が用いられるかも知れない。

もう一つのとくに日本のような海岸線の長い国での問題に塩塵害がある。送電線の碍子や変圧器のブッシングなど外部に露出している絶縁物の表面に,塩分,あるいは煙塵などが少量付着し,さらに雨露でぬれると絶縁耐力が激減する。この現象を碍子の汚損,あるいは単に汚損と呼んでいる。日本のUHV送電線の碍子個数は汚損で決まってくる。すなわち離隔距離(気中ギャップ)を決める開閉サージと碍子個数を決める汚損が,送電線の大きさを決める主要因になっている。

架空送電と地中送電

送電線路には大気を絶縁に利用している架空送電と,それ以外の絶縁材料を用い通常地下に敷設される地中送電に大別される。架空送電は簡素堅牢な構造をもち,地中送電に比べてはるかに経済的であるため,都市中心部など架空の採用が困難な場合以外は架空が用いられている。しかしながら前述の汚損の問題や用地取得難,新しい送電方式の開発などにより,将来地中方式の占める割合が増加すると思われる。

地中送電線路は,各種の電力ケーブルを地下の共同溝,あるいは専用の管路内などに敷設したものである。架空線と比べて著しい特徴は,静電容量が格段に大きいため,交流では充電電流が導体を流れて発熱し送電距離としては数十kmが限度であること,固体,あるいは液体絶縁物中で交流電界による誘電体損失が発生し,これが電圧の2乗に比例することから電圧を上昇することが必ずしも送電容量の増加につながらず,絶縁方式によって最大の送電容量を与える電圧が存在することである。

これらの問題点を解決するために,六フッ化硫黄ガスSF6を主絶縁とする管路気中送電線路や,前述の極低温送電線などが開発,あるいは研究中である。

架空送電線路の構成

架空送電線路は電流を流すための導体,導体を絶縁し保持する碍子,およびこれらを支持する鉄塔から構成されている。導体は中心部分に鋼のより線をもつ鋼心アルミより線(ACSRともいう)がふつう使われる。碍子は磁器製のひだ付円板と金具よりなる懸垂碍子を送電電圧に応じて多数連結したものがふつう用いられる。多数のひだをもつ円柱形の長幹碍子が用いられる場合もある。支持物として電圧が高い場合は鉄塔が使われるが,低い場合は鉄柱,木柱などが用いられる。鉄塔と鉄柱の区別については,基礎の土台が各主柱ごとに独立しているものを鉄塔,一つの共通の土台をもつものを鉄柱とする。鉄塔は断面がL字形をした鉄の角材(等辺山形鋼)から組み立てられるが,鉄パイプにコンクリートをつめた部材を用いる場合もある。日本では3本の腕金をもつ2回線鉄塔がふつうであるが,国によっては種々の形をしたおもしろい鉄塔がみられる。電力を送る導体のほかに,鉄塔の上部に架空地線と呼ばれる金属線が張ってある。雷撃をここで受け止めて導体に直撃することを防ぐためである。架空地線に落雷した場合,雷撃電流は鉄塔を通って大地へ流れる。このとき鉄塔の脚部の接地抵抗が大きい場合は,雷撃電流による電圧降下によって鉄塔の電位が大地電位に対して上昇するおそれがあるので,接地導体を埋めるなどの方法により塔脚接地抵抗を下げる。接地抵抗がそれでも下がらないときには接地線で隣の鉄塔と結ぶこともある。これを埋設地線という。導体の碍子との接続部付近にダンパーがつけられる場合がある。導体が微風を受けて振動すると素線切れを生ずるおそれがあるので,この振動を防ぐためである。

執筆者:河野 照哉

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「送電」の意味・わかりやすい解説

送電

そうでん

発電所で発生する電力を、工場や一般家庭などの需要家に輸送することをいう。

[内田直之]

電流・電圧

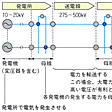

発電所の発電機の発生する電圧はおおむね10キロ~20キロボルトである。機器の経済設計、安全性などを考慮すると、この程度の電圧が好ましい。発電機の出力は、解析技術の開発、製造技術の進歩などにより逐次大型化し、2012年(平成24)時点で最大のものとしては、原子力機138万キロワット(浜岡5号機。2011年5月以降は定期検査のため停止)、火力機105万キロワット(橘湾(たちばなわん)火力1号機、2号機)、水力機47万キロワット(神流川(かんながわ)1号機、2号機)などとなっている。このような大電力を長距離にわたって輸送する場合は、途中のロスを極力少なくする必要があるため、発電機に接続する変圧器によって高い電圧に変換している。したがって、遠地点に建設された発電所から過密地域(需要家)までの電力輸送は500キロボルト、275キロボルトなど超高圧送電線が用いられる。

電力系統の電流・電圧は三相交流であり、通常は一つの鉄塔に2回線が設置されるいわゆる2回線鉄塔が用いられる。とくに大電力を輸送する場合は、複数の導体を組み合わせた多導体送電線が用いられる。この多導体送電線は、とくに高い電圧系統でしばしば問題になるコロナ(部分的な放電現象で通信障害などの悪影響のもととなる)に対しても優れた性能を有する。このような大電力用送電線の輸送可能電力は、熱的な面からみて500キロボルト系統においては、1回線の場合でも1000万キロワットを超えるまでに達している。

[内田直之]

変電所

変電所は、(1)発電所からの大電力を収集し、さらに過密地域へと送り出す大容量変電所、(2)比較的大きな需要家に電力を供給するための中容量変電所、(3)一般需要家に電力を供給する小容量変電所、など種々の形態がある。変電所における電力設備は、電力を送電線からいったん収集する母線、適切な電圧に変換するための変圧器、遮断器、電圧調整のためのリアクトルやコンデンサー、各種制御装置、保護リレー装置などから構成される。用地事情、環境条件の悪化などにより過密地域から離れた所に建設される変電所は屋外式が多いが、過密地域になるにしたがって縮小化や、騒音などの面で優れた屋内式、地下式が多く採用されている。このほか、(1)信頼度向上、(2)損失の軽減、(3)保守の省力化、(4)経済性などの面から、回路構成の簡素化・ユニット化、高信頼度でコンパクトな機器の採用、省力化・自動化の徹底などを推進している。

[内田直之]

送電線

送電線とは、発電所と変電所の間または変電所相互間の線路をいい、小容量変電所と需要家の間は配電線という。需要家へ連接する送電線には、架空送電線の場合と地中送電線の場合がある。架空送電線は鉄塔のアームによって送電線を保持するものである。地中送電線は敷設方法として直埋式、管路式、洞道式などがある。地中送電線の種類としては、紙ケーブル(ソリッドケーブル、ガス圧ケーブル、油入りケーブル、パイプ型ケーブル)、ゴム・プラスチックケーブル(ゴム系ケーブルとしてブチルゴム、天然ゴムなど、プラスチック系ケーブルとしてCVケーブルなど)、新送電方式(管路気中送電、超伝導送電など)などに分類される。

比較的大きな需要家への電力供給は、中容量変電所から架空送電線や地中送電線を経て送電されるが、一般需要家に対しては小容量変電所(配電用変電所と称している)から供給している。この場合の電圧は6キロボルトが多く、6キロボルト配電線と称している。超過密地域ではかなりの大電力を供給する必要があるので、20キロボルト地中送電線で供給するなど新しい方式も採用されている。

[内田直之]

保護・調整

送電線は普通大電力を長距離に輸送するものであるから、停電のないように努めるとともに効率的でなければならない。送電区間には、山、川、野原などがあって、暴風雨、洪水、吹雪(ふぶき)、雷などつねに厳しい自然の脅威を受けるから、これらに十分対抗できるようにする必要がある。配電線は人家の密集している所に建設されるものであるから、安全を第一とし、都市の交通、電信、電話、ガス、水道などの施設、都市の美観などと調和のとれた形態とする必要がある。

電力系統とは、このような送電系統、配電系統を合成したものであるが、つねに安定した状態に維持するためには、周波数、電圧、電力の流れなどをきめ細かに調整しなければならない。たとえば、周波数調整は時々刻々変化する需要家の負荷変動に対応して、全系統に広く散在する各発電機の出力を速やかに加減することとなる。朝の負荷の急上昇、昼休みの急激な負荷変化などに十分対応することはかなり困難である。この周波数は日本の場合、富士川を境にして東側は50ヘルツ、西側は60ヘルツに分かれており、これらの系統は周波数変換所(佐久間(さくま)、新信濃(しんしなの)、東清水(ひがししみず))で接続されている。また、電圧調整は変圧器のタップ、各電圧調整装置(リアクトルやコンデンサー)を適切に制御して行うこととなる。周波数調整、電圧調整とも、ほとんどの場合は自動装置で行われている。万一、送電線に事故が発生した場合は、おのおのの電力設備に設置している保護リレー装置により、事故発生の有無を速やかに(一般には0.05秒程度で)検出して、事故発生設備を電力系統から切り離すようにしている。以上のように、電力系統(送電はそのうちの中心となる)は、広い範囲にわたる電力設備をつねに一定の物理的条件のもとに維持されなければならないので、設備の計画、建設、運転、保守は全体の協調につねに留意しつつ行われている。

[内田直之]

百科事典マイペディア 「送電」の意味・わかりやすい解説

送電【そうでん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「送電」の意味・わかりやすい解説

送電

そうでん

power transmission

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新