日本大百科全書(ニッポニカ) 「超音速旅客機」の意味・わかりやすい解説

超音速旅客機

ちょうおんそくりょかくき

supersonic transport

SSTと略していうことが多い。音の速さの2倍(高度約1万2200メートルで時速約2125キロメートル)以上の速度で巡航する旅客機で、フランス、イギリス両国が開発したコンコルドConcordeやソ連のTu‐144がある。通常(遷音速、音速の0.8~1.3倍程度の速度範囲)のジェット旅客機の巡航速度が同じ高度で時速約900キロメートルであるから、2倍以上の速度は時間を尊重するビジネス客にとって大きな魅力である。航空機自体およびその運用の方法についても大きな進歩が期待され、1970年代の実用化を目ざして1960年代に入るとすぐに研究が始められ、1976年にはコンコルドが定期路線に就航した。しかし、騒音や採算性の問題がつねにつきまとい、2000年に起きたエールフランス便コンコルドの墜落事故もあって、2003年10月以降、商業運航は行われていない。

[落合一夫]

開発経過

SSTの基礎的な研究は1950年代の中期から、イギリス、フランス、ソ連、アメリカの各国で始められたが、在来とはまったく異なる新機種だけに、技術上の問題だけでなく、膨大な開発資金を必要とすることも加わって、各国とも最初の数年間は研究の域を出なかった。しかし、1962年11月にイギリス、フランス両国間で結ばれた協定に基づいて両国の計画が統合され、コンコルドの名称で共同開発されることになった。一方、アメリカでも同年ケネディ大統領の指示により国家計画としてSSTの開発が決定し、さらにソ連でもやや遅れてツポレフ開発グループによって独自にSSTの開発が始められた。もっとも早く開発に着手したコンコルドは、イギリスのBACとフランスのSNIAS(スニアス)の両社が機体、イギリスのロールス・ロイスとフランスのSNECMA(スネクマ)の両社がエンジンを担当したが、主として資金調達の面でしばしば難関に遭遇し挫折(ざせつ)の危機に直面した。しかし、両国政府の支援によってかろうじて開発を続け、予定より1年遅れの1969年3月2日に原型1号機が初飛行した。その後はほぼ計画どおり開発が進み、同年10月1日には音速を突破し、1970年11月4日にマッハ2.0の飛行に成功した。その後、4機の試作機による約4000時間の飛行テストを経て量産機が生産に入り、1976年1月21日にイギリス・フランス両国(ブリティッシュ・エアウェイズおよびエールフランス)で同時に定期路線に就航した。以後16機生産されたうちの14機によって運航していたが、2000年7月、パリ発ニューヨーク行きエールフランス便が離陸直後に墜落事故を起こし、両航空会社は一時コンコルドの運航を停止、その後再開したものの、エールフランスは2003年5月には運航を終了した。ブリティッシュ・エアウェイズも2003年10月24日の便を最後に運航を終了している。

ソ連のSSTはTu‐144として、ツポレフ・グループが機体、クズネツォフ・グループがエンジンを担当し、1号機はコンコルドより早く1968年12月31日に初飛行、1969年6月5日に音速を超え、1970年5月26日にマッハ2.0に達した。しかし1972年のパリ航空ショーでの墜落事故をはじめとして技術上の問題点が解決できず、アメリカ技術陣の指導も受けたが、約100便の試験的な定期運航を行ったあと運航を中止し、計画は放棄された。

アメリカではボーイング社が機体、GE社がエンジンを担当して1966年から本格的な開発に入り、原型機の製作を開始した。計画では1973年3月に初飛行、1978年末には定期航路に就航するはずであったが、1970年に入って航空公害問題を主体とする反対論が台頭して開発費の90%を占める国家予算の支出が否認された。これは開発継続を否定するものではなかったが、膨大な開発費を民間側のみで調達できる見通しはまったくないので、両メーカーはただちに開発を打ち切り、アメリカのSSTはついに実現せずに終わった。

[落合一夫]

材料・構造

一般にジェット機は飛行速度が大きくなるほど推進効率が高くなって航続性、ひいては経済性が向上するが、SSTでは機体材料の種類によって飛行速度が制限される。たとえば超音速飛行中は機体と空気との摩擦で、機体表面の温度は著しく上昇する(マッハ2.0程度で最高120~150℃、マッハ2.7程度で260℃以上)だけでなく、地上停留→離陸上昇→超音速飛行→降下着陸→地上停留の過程で、常温→冷却→加熱→冷却→常温の温度変化をきわめて短時間のうちに繰り返すことになり、そのたびに機体材料は膨張・収縮を行うため疲労を早める。従来の航空機に主用されてきたアルミニウム系合金の材料は、熱による強度低下の関係からマッハ2.0~2.3程度までの機体にしか使用できず、これ以上の速度ではステンレススチールやチタニウム系材料を使用しなければならない。しかし、これらの材料は熱には強いが、高価でかつ工作がむずかしく扱いにくいという欠点がある。そこでコンコルドとTu‐144は早期実用化と経済性を重視して開発費および機体価格の低減のため、アルミニウム系合金の材料を採用し巡航速度をマッハ2.0程度としていた。一方、アメリカで計画したSST(ボーイング2707)はSSTとして理想的な巡航速度とされるマッハ2.7~3.0を目標とし、製作上の困難、機体価格の高騰を忍んでチタニウム系合金を主構造材料としていた。

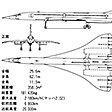

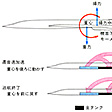

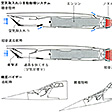

SSTは、空気抵抗を減少させるため、鋭くとがった機首をもつ極度に細い胴体に細長い三角翼の組み合わせが普通であるが、離着陸・亜音速・超音速のどの速度にも適合する翼としては、速度に応じて飛行中に後退角を変更できる可変後退翼が理想とされる。アメリカのSSTは最初この可変後退翼を採用する予定であったが、構造上の難点が解決できず最終的には水平尾翼付きの三角翼機となった。可変後退翼の変形として、胴体軸線上に回転軸を取り付け、速度に応じて翼を回転させ、どちらか一方を後退翼、反対側を前進翼とする非対称可変後退翼も考えられており、通常の可変後退翼よりも構造的には優れた点が多いとされているが、実用にはほど遠いとされる。そのほかSST特有の機構、構造としては、空気との摩擦熱から乗客・乗員を保護するための機内の強力な冷房システム、三角翼のため、飛行速度に応じて機体のつり合いをとるのに必要な重心を移動させる燃料またはバラストの移送システム、エンジンへの流入空気を各速度領域で最適に保つための空気取入れ口の面積および形状の自動制御システム、三角翼機では離着陸時に大きく機首を上げるので、乗員の前方視界を確保し、また巡航中の抵抗を減らすための機首バイザー(一種のカバー)の取り付け、音速突破および超音速巡航に使用するアフターバーナー(リヒートともいう)の使用、などが考えられる。なお、エンジンは、超音速飛行には排気速度の速いターボジェットが適当であるが、陸上を飛行する際ソニックブームを避けるため亜音速飛行を行う必要があることから、ターボファンエンジンでもよいとも考えられ、ソ連のTu‐144はターボファンを使用していた。

[落合一夫]

経済性

SSTは超音速飛行の代償として、輸送用航空機の要件である経済性のうちもっとも重要な貨客搭載量、燃料搭載量(航続性能)が、同級の亜音速輸送機に比べて劣ることは否定できない。ことにコンコルドのような小型の機種ではこの不利は顕著で、長距離路線においては航続性能の優れた遷音速輸送機でも着陸回数の省略によって時間的に優に対抗できるとされている。このほかSSTの経済性を低下させる要因として、第一に開発経費が巨額であること(コンコルドでは、開発の初期には所要資金は総額72億ドルと見積もられていたが、最終的には360億ドル近くまで高騰し、アメリカのSSTの場合は総額400億ドルを超えるといわれていた)、第二に構造が複雑で製作に手間がかかるため機体価格は同級の亜音速機の4~7倍に達することなどがある。コンコルドの場合、膨大な開発費をすべて棚上げしたうえ、普通運賃に若干の加算をした特別運賃を設定したが、収入は直接運航費のみに充当され、ブリティッシュ・エアウェイズおよびエールフランスの両社は採算を度外視して運航を続けていたと伝えられる。

[落合一夫]

運航上の問題

SSTの運航に関しては、コンコルド程度の速度や機体の大きさでは、技術的にはあまり新奇な問題はないとされている。しかし、飛行方式の面ではかなり複雑な条件が課せられている。たとえば低空・低速の飛行では燃料消費率が急激に増大するため、空港付近での待機飛行や代替飛行場の選択に大きな制約がある。またソニックブームを避けるためには、超音速飛行は洋上のみとし陸上では飛行コースを限定するなど、飛行計画にかなりの制約が加えられる。さらに高速飛行による飛行時間の短縮は、乗客にとって望ましいことに違いはないが、時間帯を考えた場合、乗客の利便のみを考慮すると発着時間の都合で遊休時間や遊休機数が増え、これが稼動率、ひいては経済性を低下させる要因となる。

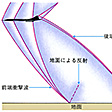

一方、地上側の最大の問題は航空交通管制で、超音速機と遷音速機および亜音速機とが混合して飛行する場合、その数が多くなれば交通管制を人手で行うことがきわめて困難になる。さいわい実際に運航していたSSTの数はごくわずかであったため、SSTのみを優先する特別の管制を行うことが可能であったが、もし将来SST計画が再燃した場合はコンピュータを極度に活用した管制が必須(ひっす)条件となる。またSSTの高速性を生かすためには、空港の施設や機能、出入国管理や税関検査の方式、地上の連絡交通機関の改良、整備が必要となる。また、SSTのもたらす公害問題も重要で、そのもっとも顕著なものがソニックブームと空港周辺に与える騒音被害である。ソニックブームは超音速飛行で生じる衝撃波による爆発音で、その強さは航空機の形状、重量、高度、気象条件などによって異なるが、甚だしいときには家屋の窓ガラスを破損したり生物に影響を与える。その被害を防ぐため自国領土上空での超音速飛行を禁止する国は少なくない。また、運航していたSSTは三角翼であるため、離陸時はもとより、着陸進入時にも大きな機首上げの姿勢をとる関係で、大きな抵抗となり、それにつり合わせるのにかなりの推力を必要とし、さらに着陸進入時の進入角度が2.5度とか3度という低い角度に決められていたので、低速度とあいまって離陸時ほどではないにしても空港周辺に及ぼす騒音被害は少なくなかった。これを防ぐにはエンジンの改良以外にはなく、今後の問題として残されている。このほか、SSTのもたらす公害として懸念されたのがエンジン排気による大気汚染および水蒸気による地球の温暖化の問題である。これらはSSTの数が少なかったので、無視されたかたちになっている。高高度飛行を行うための乗員に対する宇宙線あるいはオゾンの被害は認められており、コンコルド機の乗員に対してもその対策が講じられていた。

SSTはその低い経済性や騒音あるいは膨大な開発費の問題で、商業運航用としてはコンコルドの16機が生産されただけで、正式に開発を計画している国はない。しかし、まったくジャンルの異なる新機種であることから技術者の研究の対象としては格好の課題であり、各メーカーや研究機関は研究だけは継続しており、東京―ニューヨーク間を3時間程度で結ぶ極超音速機(HST)さえ計画されている。しかし、現代の新輸送機のテーマはまず第一に経済性、第二に騒音の低減、第三に離着陸距離の短縮にあり、巡航速度はせいぜいマッハ0.8~0.85程度である。したがってSSTはこのすべてに適合しない機体である。開発中の新技術をコンコルドに続く新SSTに活用させて実現化するめどはたっていない。

[落合一夫]

『井戸剛著『SSTの科学』(1969・日本放送出版協会)』▽『航空情報編『世界のジェットライナー2 コンコルド』(1976・酣燈社)』▽『遠藤欽作著『コンコルド』(1972・航空新聞社)』▽『J・コステロ、T・ヒューズ著、遠藤欽作訳『コンコルドの謀略』(1976・日本交通公社)』▽『ブライアン・トラブショー著、小路浩史訳『コンコルド・プロジェクト 栄光と悲劇の怪鳥を支えた男たち』(2001・原書房)』