日本大百科全書(ニッポニカ) 「超新星残骸」の意味・わかりやすい解説

超新星残骸

ちょうしんせいざんがい

supernova remnant

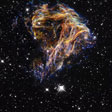

超新星爆発によって吹き飛ばされた星の外層が光って見えるもの。外層のガスは衝撃波で吹き飛ばされ1000万度もの高温となり、秒速数千キロメートルもの高速度で膨張し、周囲の星間物質と衝突する。衝突によってさらに高温になることがある。一般には爆発は球対称に近く、超新星残骸は時間が経つと球殻状に見えるものが多いが、周囲の星間物質の状況次第で、かに星雲に見られるようなフィラメント構造を示すこともある。超新星残骸の可視光スペクトルは、水素、ヘリウム、窒素、酸素、ネオン、硫黄などさまざまな元素の輝線からなる輝線スペクトルである。高温度のガスからは可視光以外に強いX線も放射され、また、シンクロトロン放射による電波も放射される。超新星残骸の中には、中性子星であるパルサーが残されていることがある。かに星雲中にもパルサーがあり、超新星爆発によって中性子星ができることが実証された最初の例である。

[岡村定矩]

[参照項目] | | | | | |

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「超新星残骸」の意味・わかりやすい解説

超新星残骸

ちょうしんせいざんがい

supernova remnant

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新