精選版 日本国語大辞典 「西国三十三所」の意味・読み・例文・類語

さいこく‐さんじゅうさんしょ ‥サンジフサンショ【西国三十三所】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

百科事典マイペディア 「西国三十三所」の意味・わかりやすい解説

西国三十三所【さいごくさんじゅうさんしょ】

→関連項目一乗寺|円教寺|勝尾寺|亀岡[市]|観音|観音寺城|熊野街道|華厳寺|巡礼|竹生島|頂法寺|那谷|那智山|成相寺|坂東三十三所|葛井寺|普陀落山|舞鶴[市]|三室戸寺|宮津[市]|明治の森箕面国定公園|六波羅蜜寺

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「西国三十三所」の意味・わかりやすい解説

西国三十三所 (さいごくさんじゅうさんかしょ)

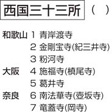

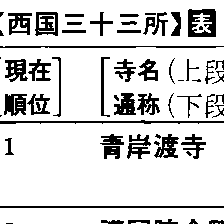

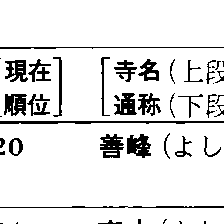

近畿地方に散在する,観音信仰で有名な33ヵ所の霊場を,順番を追って参詣する巡礼コースで,西国三十三所観音霊場巡(順)礼と呼ぶ(表)。これらの霊場は,巡礼たちが参詣のしるしに納札(のうさつ)をすることから,札所(ふだしよ)とも称される。観音の霊場として有名な熊野那智の青岸渡寺を第1番とし,奈良,京都の古寺をはじめとする近畿地方一円を巡って,岐阜県谷汲の山中にある33番華厳寺に終わる,長途の巡礼路である。霊場の33という数は,《法華経》の〈観世音菩薩普門品第二十五〉に説くところによる。衆生が困難に遭遇したとき,観世音菩薩(観音)を念ずれば,33種の姿に身を代えて現れ,即座に苦しみから救ってくれるというのである。観音の利益を求める修行者や信者たちによって,この巡礼は今日にまで伝えられ,独特の巡礼習俗を生むなど,全国的に大きな影響を与えてきた。

西国三十三所が巡礼路としての形を整えたのは,平安時代後期のことである。伝承によると,大和長谷寺の徳道上人,あるいは花山法皇が,仏道を求めて観音の霊場を一巡したことに始まるといわれる。三井園城寺の僧で,修験者として有名な行尊(1055-1135)が始めたとも伝えられるが,札所の寺を詳細に検討すると,創立年代が事実とあわない点から,これらの説を用いることはできない。むしろ,1161年(応保1)正月に三十三所を巡礼した後で記した,覚忠の《巡礼記》の記事は信頼するに足るもので,彼によって創始されたものと考えてよかろう。覚忠は,公家として有名な九条兼実と,天台座主で《愚管抄》を著した慈円を兄にもち,修験者としても注目された人物である。いずれにせよ,西国三十三所の観音霊場巡礼は,平安時代末期の12世紀ごろ成立したもので,コースは交通路などの関係で変更があったものの,霊場の寺はまったく変わることがなかった。また,このような巡礼の風習が生まれたのは,京都を中心とする観音霊場巡礼の流行と,修験者の諸国霊場巡礼の風潮によるものである。札所として定められた霊場寺院の性格はさまざまであるが,平安時代の中期から著しくなった,大寺院から離脱して厳しい修行に身を投じた聖(ひじり)たちの拠点となった所が多い。紀伊国から美濃国まで,数百里の道をたどる巡礼路も,山中,海岸,平野,都市と変化に富み,踏破することは日数,困難さともにたいへんな苦行であった。したがって,交通路もまだ整わない鎌倉時代までは,聖や修験者などの修行者が,巡礼の主体をなしていた。やがて南北朝の内乱が終わるころから,地方の武士たちを主とする俗人が,しだいに西国三十三所の観音巡礼の旅にのぼるようになる。とくに応仁の乱後はこの傾向が強く,〈巡礼の人,道路織るが如し〉(《竹居清事》)といわれるほどの盛況を見せた。巡礼者のなかには,関東地方をはじめとする東国の人々が多く,〈西国〉という名称もこのころに一般化したとみられる。江戸時代になると,農民や商人,はてはこじきにいたるまでの幅ひろい階層の人々が巡礼の旅に出るようになる。やがて,西国三十三所が坂東三十三所,秩父三十四所とともに,日本百観音霊場として組みあげられると,交通路の整備と庶民の経済的安定に伴い,巡礼が空前のにぎわいを見せるようになった。このような巡礼の風に刺激されて,多くの地域的な巡礼コースが生まれる。これらは,あるいは一国単位に,あるいは島や半島,川筋,湖の周辺,平野の縁辺などに沿って設けられ,西国三十三所写しの霊場と呼ばれた。

霊場の寺々には,仏の救いを約束するために,さまざまの霊験談が語られ,庶民の文化交流のうえでも,重要な役割を果たしている。霊場に伝わる霊験談や,仏前で歌う御詠歌(ごえいか)は,観音に寄せる庶民の期待を物語っている。ここに表れている仏教思想には,露,波などの語によって示される,きわめて達観的な無常観がまず挙げられる。ついで,自分が前世から背負ってきた罪を,仏の力によって消除しようとする滅罪の意識と,そのうえで到達できる極楽往生への願望という,三つの要素に要約できる。巡礼者たちは,仏の力にすがりながら,自分自身の苦行によってこの三つの思想を内容づけながら,みずからの救いを求めて霊場をたどる。西国三十三所観音霊場の巡礼は,このような信仰の旅が最も早く整えられたものとして,重要な意味をもっている。

→巡礼

執筆者:中尾 尭

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「西国三十三所」の意味・わかりやすい解説

西国三十三所

さいごくさんじゅうさんしょ

近畿地方を中心に点在している33か所の観音(かんのん)を巡礼する霊場のこと。観音を祀(まつ)ってある各霊場に巡礼札を納めるので三十三札所(ふだしょ)、西国所(さいごくしょ)ともいい、西国三十三観音ともいう。33の数字は観音の三十三身説に基づいて名づけられたが、実際は七観音に限定されている。

観音信仰は平安時代末から密教の影響で民間信仰のなかでも大きな比重を占めるようになっていくが、一方、密教系の僧たちが修行の場所を求めて遍歴することとも関連して、霊場巡礼が行われ、室町時代から一般人の巡礼が盛んになった。西国巡礼は大和(やまと)(奈良県)長谷寺(はせでら)の開祖徳道が広めたというが、平安時代創建の寺院が多数を占めていることからも物語性が強い。花山(かざん)上皇(968―1008)が性空(しょうくう)の助けを借りて那智(なち)山などを遍歴したことから、西国札所巡拝の創始者とされているが、33の数は確定していない。三井寺(みいでら)(園城寺(おんじょうじ))行尊(ぎょうそん)(?―1135)や覚忠(かくちゅう)(1118―77)の記録には三十三所巡礼が記されているので、このころには確定していたようであるが、順序は15世紀ごろに現在のものとなったようである。

第1番の那智山は日本における補陀落(ふだらく)信仰の中心であり、経塚の発掘物も多く、第1番に定着した理由もうなずける。第5番葛井寺(ふじいでら)の本尊、千手千眼観音は木心乾漆像で、天平(てんぴょう)時代末の国宝として著名。第6番壺坂寺(つぼさかでら)は『壺坂霊験記』で知られ、第8番長谷寺は真言宗豊山(ぶざん)派の総本山として、文化財を数多く有し、花の寺として有名であり、同寺の徳道が西国三十三所の開祖ともいわれることから、第1番の霊場とすることもあった。第13番石山寺は紫式部をはじめとする文学作品と密接な関連をもち、第14番園城寺は三井寺の晩鐘として三名鐘の一つとされ、近江(おうみ)八景にも数えられる景勝の地である。第16番清水寺(きよみずでら)は「清水の舞台から飛び降りる」というように、懸造(かけづくり)として知られ、第17番の六波羅蜜寺(ろくはらみつじ)の空也(くうや)像は肖像彫刻の代表として有名。番外に法起院(ほっきいん)、元慶寺(がんけいじ)、花山院があり、徳道や花山上皇ゆかりの寺である。その後、関東には坂東(ばんどう)三十三所、秩父(ちちぶ)三十三所(実際は三十四所)ができ、全国百箇所観音とされた。最近では新しい札所も設けられ、ますます観音信仰は民間に広まった。

[石上善應]

とっさの日本語便利帳 「西国三十三所」の解説

西国三十三所

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「西国三十三所」の意味・わかりやすい解説

西国三十三所

さいこくさんじゅうさんしょ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の西国三十三所の言及

【観音】より

…これら霊場には,念仏聖の講会に結縁し本尊観音の現当二世の利益にあずかろうとする信者が集い,さらに各霊場を結ぶ修験的な聖の巡礼も始まって,いわゆる三十三所巡礼へと発展するのである。西国三十三所巡礼の創始者を10世紀の花山法皇に擬する伝承があるが,これはまったく信ずるに足りない。あるいは園城寺(三井寺)の僧行尊に始まったとする説もあるが,史料的にもっとも確実なのは,1161年(応保1),園城寺の僧覚忠が熊野那智から御室戸まで観音霊場三十三所を巡礼したという《寺門高僧記》の記載である。…

※「西国三十三所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新