精選版 日本国語大辞典 「蝋燭」の意味・読み・例文・類語

ろう‐そく ラフ‥【蝋燭】

〘名〙

① 糸または紙をより合わせたものを芯(しん)として、その周囲を蝋またはパラフィン蝋で塗り固め、円柱状に成型して灯火の用に供するもの。用途によって大きさ、形など種々ある。ろうしょく。らっそく。らんそく。

※大安寺伽藍縁起并流記資財帳‐天平一九年(747)「合蝋燭肆拾斤捌両〈通物〉」

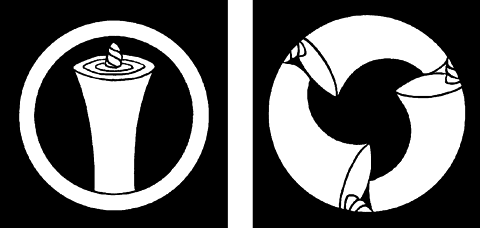

② 紋所の名。①をかたどったもの。丸に一つ蝋燭、三つ割り蝋燭などがある。

③ 手淫をいう。

※雑俳・銀土器(1716‐36)「らうそくの仕様見て居る丸額」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報