とんぼう とんばう【蜻蛉】

〘名〙 (「とうぼう(蜻蛉)」の変化した語)

※康頼本草(1379‐91頃)本草虫部下品集「蜻蛉 和止ム波宇」

※花屋抄(1594)「かげろう三色有。一つはとんばうのかたちしてはねの色みの色」

※

浄瑠璃・国性爺後日合戦(1717)嫁入式三献「間にもたらぬとんぼうめ」

※浄瑠璃・

志賀の

敵討(1776)「髪も美しう、とんばうも今はやる

糸巻じゃな」

[

補注]語源未詳で、歴史的

かなづかいも明確ではないが、

室町時代までの表記が「とうぼう(蜻蛉)」の例を含めて、「とんばう」「とうばう」のように「ばう」であって「ぼう」でないところから「とんばう」としておく。なお、「とばふ」に「う」音が添って「とうばふ」「とんばふ」となったとする説もある。

とうぼう とうばう【蜻蛉】

※

梁塵秘抄(1179頃)二「居よ居よとうばうよ、かたしをまいらんさて居たれ」

えんば ゑんば【蜻蛉】

[補注]「十巻本和名抄‐八」に「

赤卒 〈略〉阿加恵无波」また「

胡黎〈略〉歧恵无波」とある。

あけず あけづ【蜻蛉】

〘名〙 (「あきつ」の変化した語か)

トンボをいう。

※

混効験集(1711)上「あけづ、蜻蛉の事、和詞にはあきづと云」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉

「蜻蛉」の意味・読み・例文・類語

とんぼ【蜻蛉】[曲名]

《原題、〈ドイツ〉Die Libelle》ヨーゼフ=シュトラウスの管弦楽によるマズルカのリズムをもつポルカ。1866年初演。ヨーゼフがハイキングで見かけたとんぼに着想を得て作曲された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

蜻蛉 (トンボグサ)

植物。スベリヒユ科の一年草,薬用植物。スベリヒユの別称

蜻蛉 (カゲロウ)

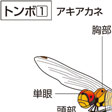

蜻蛉 (トンボ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の蜻蛉の言及

【トンボ(蜻蛉)】より

…【朝比奈 正二郎】

【伝承と民俗】

[日本]

古くは〈あきづ〉と呼ばれ,日本の国土を〈あきづしま〉という。神武紀に,天皇が〈国の状(かたち)を廻(めぐ)らし望〉んで〈蜻蛉(あきづ)の臀呫(となめ)の如くにあるかな〉といったので〈秋津洲(あきづしま)〉と呼ぶようになったとある。民間では,初秋に突如として群れをなして飛来するところから,祖霊が姿をかえてやってくるとみてこれをとらえることを忌み,とらえると〈盆と正月礼にこい〉と唱えて放つ風習があった。…

※「蜻蛉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」