〘名〙 (「きく」は菊の字音)

① キク科キク属の植物の総称。多年草で、茎の下部は木質化する。葉は互生、卵形で縁は欠刻し、その間にさらに切れ込みがあり先端はとがる。茎頂に管状花と舌状花から成る頭花をつける。日本には、二十数種が野生し、その他に多数の園芸品種がある。観賞用に栽培されるほか、料理用や薬用にも用いられ、リュウノウギク、イソギク、

シュンギク、

マーガレット、除虫菊などがある。中国では

不老長寿の効ありとされ、日本には奈良時代に渡来したようであるが、日本で著しく品種の改良を見、近世には、多数の品種が現われた。薬用、食用、観賞、切り花、装飾などと用途は広く、詩文、絵画、文様、工芸などの題材となることも多い。皇室の紋章に使用され、日本の国花ともされている。隠君子。延年。延寿客。東籬客

(とうりかく)。いえぎく。あきのはな。いなでぐさ。ちぎりぐさ。かたみぐさ。よわいぐさ。ももよぐさ。《季・秋》

※懐風藻(751)晩秋於長王宅宴〈田中浄足〉「水底遊鱗戯。巖前菊気芳」

※古今(905‐914)恋二・五六四「わがやどのきくのかきねにおく霜の消えかへりてぞ恋しかりける〈

紀友則〉」 〔陶潜‐飲酒詩・其五〕

② 襲(かさね)の色目。男の直衣(のうし)、狩衣(かりぎぬ)、下襲(したがさね)、女の唐衣(からぎぬ)、袿(うちぎ)などの表裏の色の配合の名称。表が白、裏が蘇芳(すおう)のものをいう。異説に、裏は青とも紫ともいう。陰暦九、一〇月に着用する。また、菊は葉菊、莟菊(つぼみぎく)、白菊、黄菊、移菊(うつろいぎく)、紅菊(くれないぎく)などの総名ともいう(歴世服飾考(1893))。菊襲(きくがさね)。

※紫式部日記(1010頃か)寛弘五年一〇月一六日「表着(うはぎ)は菊の五重(いつへ)、掻練はくれなゐ」

※更級日記(1059頃)「きくのこくうすき八つばかりに、こき掻練をうへに着たり」

④ 文様の名。菊の花や葉などの形を用いた模様。

※宇津保(970‐999頃)俊蔭「赤朽葉に花ふれうの小袿、きくの摺裳」

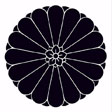

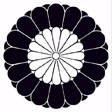

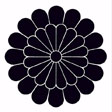

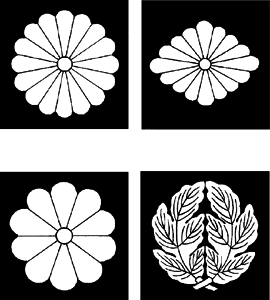

⑤ 紋所の名。菊の花や葉や枝を図案化した紋章。十六菊、菊菱、十菊、抱き菊の葉などの種類があり、特に、皇室の紋章は十六葉八重表菊、宮家共通の紋章は十四葉一重裏菊。

※増鏡(1368‐76頃)一〇「女院は、院の上一つ御車に、きくの網代庇(あじろびさし)にたてまつる」

⑥ 菊の花のような形をしたひもの乳(ち)。菊形。菊花形。

※

讚岐典侍(1108頃)下「織物の三重の几帳に菊を結びなどして」

⑦ 肛門(こうもん)の異称。そのさまが、菊花を思わせるところからいう。とくに男色(なんしょく)に関していう場合が多い。鶏姦(けいかん)の対象としての肛門。菊の花。菊座。牛蒡(ごぼう)の切り口。

※雑俳・笠付類題集(1834)「うつ向て・菊の案内する小姓」

⑨

花ガルタの九月の札。菊にさかずきの一〇点札一枚、菊に青短冊の五点札一枚、菊の一点札二枚がある。

⑩

京阪の青物市場で使われる

符丁で「九」のこと。九月を菊月というところからきたもの。

⑪ 香木の名。百二十種名香の一つ。〔

類聚名物考(1780頃)〕