翻訳|grassland

精選版 日本国語大辞典 「草原」の意味・読み・例文・類語

そう‐げん サウ‥【草原】

くさ‐はら【草原】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「草原」の意味・わかりやすい解説

草原 (そうげん)

grassland

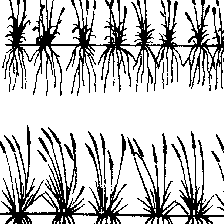

俗にいう〈くさはら〉であるが,生態学的には草本植物が優占する植物群落のことをいい,木本植物を混じえることがある。相観に基づいた植生分類としてよく用いられるリューベルRübelの分類では,植生は森林,草原,荒原に大別され,樹木の被度が50%に満たず,草本の被度が50%を超えるものが草原である。世界の草原面積の大半は,サバンナ,ステップなどの乾燥気候下での気候的極相である大草原が占め,そのほかに,湿潤気候下での地形的,土壌的極相である高山草原,高茎草原,湿原などや,遷移の途中相と考えられる火山草原,砂丘草原などがある。放牧,火入れ,採草などの人為が加わって維持されている半自然草原の面積も大きく,自然草原とあわせると世界の陸地面積の1/3近くを占める。草原の主体をなすイネ科草本grassは草原を舞台に進化してきた。イネ科の特徴を挙げてみよう。種子の発芽や発芽後の生長が速い。茎の根元の節から腋芽(えきが)が伸び出すという分げつ能力が高い。葉の分裂組織が基部にあり,葉鞘(ようしよう)に保護されるとともに先端が傷んでも伸び続ける。ケイ酸を多く含み,植物体が硬くじょうぶである。倒伏しても茎の節から根を出したり,茎での分裂能力が回復して途中から起き上がれる。ひげ根が発達して引き抜かれにくい。根や地下茎に養分を多量に蓄えている。集団での交配に適した風媒による受粉を行う。果実にしばしば針状ののぎをつけ,動物の体にくっついて運ばれやすい。一年草が多い。熱帯・亜熱帯ではC4植物が多い。このように,単子葉植物の系統進化の先端に位置するイネ科草本は乾燥と動物による摂食・踏みつけに強く,草原の拡大とともに世界中に広がったことがよく理解できる。

ステップsteppe

年降水量が250~750mmの温帯地域の気候的極相は草原となる。その代表例は,ハンガリーからモンゴルにかけてユーラシア大陸の中央部に広がるステップである。ハネガヤ属,ウシノケグサ属,キツネガヤ属などのイネ科草本がステップでは優占するが,やや湿性なところにはマメ科などの広葉草本herbが多く混じり,半砂漠に近くなるとキク科のヨモギ属植物が目だつ。局部的に塩性地があり,そこではアカザ科植物が優占する。

ユーラシア大陸内陸部にあるステップでは気温の年較差は大きく,春の融雪期が短いので,あふれた融雪水はほとんど土壌中にしみこまず,河川に流れ出る。夏には少し降水があるが高温のため乾燥し,草原の多くは枯れて黄変する。秋の降水は土壌の表層を湿らすだけに終わり,土壌の表層下50cm程度の下層では年中乾いている。このようなステップでは,土壌の表層から根を密生する草本植物が,少ない降雨を無駄なく利用できるので生きのびている。草本に比べて生長の遅い樹木の芽生えは,草本が茂って地面が春すぐに暗くなるうえに,土壌の表層が短期間しか湿らないので,定着に不利である。また定着して草本より深く根を伸ばせても,土壌からの水分供給が増大しないうえに,草本より高く生長すると蒸発散による水分損失が著しく増大するため,水分経済のバランスを失ってしまう。ステップと森林の境界地帯では,ナラやマツは数十年で枯れてしまう。このためステップには樹木はみられない。

草本の地上部の全体と,地上部の4倍から10倍の現存量をもつ地下部の約1/3がステップでは毎年枯れる。夏の乾燥と冬の低温のためこの大量の植物遺体はゆっくり分解される。したがってステップの土壌はチェルノーゼム(黒土)と呼ばれるように腐植に富み,草本の根の密な発達で保水性や通気性もよく豊かである。黒土地帯にはコムギ,オオムギ,トウモロコシなどの作物が栽培され,世界有数の穀倉地帯となっている。ステップの南部になると,乾燥が強くて植物遺体の量が少なくなるうえに,春先の融雪期の気温が高く分解が進むため,土壌は栗色土となり,地力は劣る。

耕地としての利用以外に,ウシ,ヒツジなどの家畜の放牧にもステップは利用されている。生産性の低い土地では家畜1頭当りの放牧面積は大きくなり,モンゴルや中央アジアには家畜とともに住居まで移して,遠距離の放牧をするという遊牧生活が残されている。

このステップは,東西文明の伝播路として,古来,重要な役割を果たしてきた。

プレーリーprairieとパンパpampa

北アメリカ中西部にはウシクサ属を中心としたイネ科草本が優占する温帯草原が広がり,プレーリーと呼ばれる。東側では降水量が多く,1m近くも厚く堆積する黒土をもち,草丈が2~3mに及ぶ高茎草原で,世界の一大農業地帯が発達している。西側は乾燥が強く,草丈が15~50cmの短茎草原となり,栗色土がわずか20~30cm堆積し,大平原Great Plainsと呼んでプレーリーと区別されることがある。南半球の温帯草原の代表はアルゼンチン北部を中心に広がるパンパで,現在では森林の破壊により面積が広がっており,ほぼ全域が牧場となっている。

サバンナsavanna

年降水量が400~1500mmの熱帯・亜熱帯地域は草原となる。赤道アフリカの熱帯多雨林地帯をはさんだ南北にはサバンナが広がる。ウシクサ属を中心とするイネ科とそれについでスゲ属などのカヤツリグサ科の草本がサバンナには多い。雨季の始まりとともに一斉に芽吹き,サバンナは緑の世界となるが,乾季に入ると枯れはじめ,茶褐色の世界となる。サバンナでは乾燥が強い地域を除いて,マメ科,ノウゼンカズラ科,キワタ科などの樹木が散生し,温帯草原とは相観が異なっている。マメ科アカシア属の樹木は地下10mを超えるほどの深根性を示し,キワタ科のバオバブノキはスポンジ状に発達した繊維で水分を蓄える太い茎をもつ。このような乾燥への耐性に加えて,野火で焼けた時の根元からの再生力がいずれも強い。

大型哺乳類を中心とする多様な動物の世界が展開されるのもサバンナの特色である。栄養価と生産力が高くて良い餌となるイネ科草本が多数の草食動物を養い,その結果肉食動物も養われることになる。サバンナのとげ植物や有毒植物の多さも草食動物の存在によっている。さらにサバンナへの家畜の導入は,新鮮な柔らかい草を食べさせるための頻繁な火入れや,移動能力のない家畜による過度の摂食を招いた。現在では野生動物は圧迫され,森林面積が減少してサバンナが広がるとともにサバンナ自体も荒廃しつつある。

セラードcerrado

南アメリカのアマゾン川流域の熱帯多雨林の周囲にはセラードと呼ばれる熱帯草原が広がる。セラードの草本はカヤツリグサ科ではイヌノハナヒゲ属,シンジュガヤ属が,イネ科ではキビ属が多く,マメ科などの樹木を散生する。

日本の草原

日本のように年降水量が多く気候的には草原が成立しない地域でも,小規模ではあるが自然草原は存在する。多雪地の高山帯・亜高山帯での冬の季節風の風下側や北斜面には,とくに積雪が増加し,アオノツガザクラ,ノガリヤス類,チングルマなどの雪田植物からなる草原がみられる。生育期間が短いので地下部の貯蔵物質への依存が大きく,例えばイワイチョウでは,最大期の地上部の現存量の1/4から1/3までもが地下部からまかなわれている。一方,亜高山帯で雪崩や地すべりで森林が成立しない斜面の下方・側方の湿性な場所には,高茎草原(大型多巡草原)が発達する。ヨブスマソウ,ハンゴンソウ,オオイタドリなどの1~2mの高さの広葉大型多年生草本からなり,地下部に大量の貯蔵物質をもち,生育期間が短いわりには地上部が大きい。また高山帯・亜高山帯の強い風衝地は冬の積雪が少なく,乾燥するうえに早春の低温にもさらされるため草原が出現する。亜高山帯ではササ類,ノガリヤス類のイネ科植物が主体であり,高山帯ではオヤマノエンドウ属,ウスユキソウ属,タカネツメクサ類に代表される。そのほか河原,砂丘,湿地などにも草原はみられる。日本に多い火山灰地帯では,アロフェンという粘土鉱物が土壌の主体となり,腐植はたまるがやせている黒ボク土という土壌が生成され,遷移の途中相のススキ草原がみられることが多い。

人工の草原

自然植生の草原以外に,人為の加わった代償植生としての草原がある。樹木の伐採,採草,放牧,火入れなどの人為的な植生の破壊の後,植生の回復過程が自然のままに放置されてできた草原は半自然草原と呼ばれる。農学的には草地という語を用いる。この場合,上記の半自然草原を自然草地といい,植生の回復過程までも人為的に管理している農耕的に造成した草原を人工草地という。採草地や放牧地として利用される日本の半自然草原の植生は,気温と植生の破壊度によって決まってくる。冷温帯では年1回程度の刈取りや火入れで植生の破壊度が小さいと,草丈が高く競争力の大きいススキが優占するが,放牧を続けるなど破壊度が大きくなると,草丈は低いが再生力の強いシバが優占する。半自然草原に人為が加わらなくなり自然のまま放置されると,樹木が侵入しはじめ森林に移行していく。地上部現存量の比率が大きく生長の遅い樹木は植生の破壊には弱いが,自然状態では年とともに芽のつく位置が高くなるので,年々地上部の枯れる草本よりも競争に強い。山地帯・亜高山帯での森林伐採跡によくできるササ原は,常緑でうつ閉(うつぺい)度が大きく,樹木の侵入を許さずに長期に安定する。

→植生

執筆者:藤田 昇

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「草原」の意味・わかりやすい解説

草原

そうげん

grass land

草本を主体とし、木本植物を欠くかわずかに低木を交えるだけのさまざまの植物群落の総称。狭義にはステップやプレーリー、グレート・プレーンズ、パンパなど温帯草原のみをさすが、広義には熱帯のサバナや、ツンドラ、高山草原など樹木の生育困難な寒冷地域に出現する草原、さらには西ヨーロッパの牧野のような人為的につくられた草原も含む。温帯草原は草原の代表的なもので、いわゆる草原気候(ステップ気候)下に出現する。これは、森林が成立するほどの雨量はないが、砂漠ほどは乾燥しないという気候で、湿潤地域とは乾燥限界、砂漠とは乾燥限界の年降水量の半分(砂漠限界)をもって境とされる。温帯草原では草本類から多量の腐植が供給されるため肥沃(ひよく)な土壌(チェルノゼム、プレーリー土、栗色(くりいろ)土)が形成されている。雨量が少なく、地下水面が深いという欠点はあるが、世界的には農耕地化されて穀倉地帯となっている所が多く、アメリカ合衆国やオーストラリアのように商業的な牧畜地帯となった所も多い。熱帯サバナやツンドラ、高山草原は、これと比べると土地利用は遅れており、一部を除き遊牧に利用されているだけにすぎない。

[小泉武栄]

生態学上の草原

草本植物が密生し、木本植物が少ないか、あるいはまったく存在しない群落。多くの草原群落ではイネ科草本植物が量的に優勢である。自然には、普通、乾燥や低温などのため森林が成立しないような地域に成立する。温帯草原(ステップ、プレーリー)は、大陸内部の冬が寒冷で夏に乾燥する地域に広がる。熱帯で一定の乾期をもつ地域には、多少の樹木を混生する熱帯草原(サバナ)が発達する。両者の面積をあわせると約2400万平方キロメートル、陸地面積の約16%を占める。このほか、低温の地(高山草原)や過湿の地(湿原)にも草原群落は成立する。

森林気候の地域にも人工草原(牧草地)や、半人工的に成立し、維持される草原が多い。日本の山野にみられるススキ、ササ、シバなどのつくる山地草原、ヨシ、オギからなる低地草原は、草刈り、家畜の放牧、火入れなどによって維持される半自然草原である。これを放置すると木本植物が侵入し、しだいに森林に移り変わる。

日本の自然草原として、亜寒帯や亜高山帯の土壌が不安定な湿地に発達する高茎草原(高さ2~3メートルの多年生広葉草本からなる草原)、高山帯にみられる高山草原、ミズゴケなどの泥炭地に発達する高層湿原などがあるが、いずれも小規模である。

草原の生産力は森林に比べて低く、1平方メートル当りの1年間の有機物生産量をみると、温帯草原で平均600グラム、熱帯草原で平均900グラム、日本のススキ草原で600~1200グラムとなっている。

[岩城英夫]

動物相

世界各地のさまざまなタイプの草原には、それぞれ特有の動物相が発達している。このうち熱帯草原と温帯草原はイネ科を主としたものであり、それらを主食とする動物とその捕食者がそこでの動物相を形成する。草食獣で重要なものは有蹄(ゆうてい)類であり、有蹄類の生息する大陸ではどこでも草原は有蹄類が中心となっている。アフリカではヌー(ウシカモシカ)やオリックス、シマウマが、ユーラシア大陸のステップではサイガレイヨウなどが、北アメリカのプレーリーではエダツノレイヨウ(かつてはアメリカバイソン)がその地位を占める。有蹄類の生息しないオーストラリアでは有袋類のカンガルーが、南アメリカではパンパスチャビーなどの齧歯(げっし)類が有蹄類のかわりの地位を占める。しかし、これらイネ科を中心とする草原の多くは、現在では家畜の放牧場となっている。イネ科のかわりにコケモモを主とする寒冷地草原では、トナカイやジャコウウシの有蹄類がやはり主力となっている。鳥類の草原への進出で重要なものは穀類食の小鳥(ハタオリドリ、ホオジロ類)である。

日本の草原には、ハタネズミなどの齧歯類がわずかにみられるだけで大形草食獣はいない。日本の草地の動物では昆虫類がよく知られており、東北地方の川辺の草地では253種の昆虫が記録されている。このなかにはアワヨトウ、ウリハムシモドキなど、イネを食害するものが多く、ときには大発生する。

[大澤秀行]

百科事典マイペディア 「草原」の意味・わかりやすい解説

草原【そうげん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「草原」の意味・わかりやすい解説

草原

そうげん

grassland

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の草原の言及

【草地】より

…主として養畜のための採草または放牧のために供される耕地以外の土地で,採草放牧地ともいう。緑肥生産に利用されることもある。

[草地の種類]

草地は植生と利用法によって次のように区分される。植生を基準にした場合,植生がシバ,ススキ,ササ類などの野草からなる草地を野草地,オーチャードグラス,ラジノクローバーなどの牧草からなる草地を牧草地に区分し,後者はさらに,寒地原産のオーチャードグラスなどを植生とする寒地型牧草地と暖地原産のバヒアグラスなどを植生とする暖地型牧草地とに細区分される。…

※「草原」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新