精選版 日本国語大辞典 「能舞台」の意味・読み・例文・類語

のう‐ぶたい【能舞台】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「能舞台」の意味・わかりやすい解説

能舞台

のうぶたい

能および狂言を演じるための専用の舞台。今日では、能舞台と観客席を一つの建物に収めた「能楽堂」という形態が普通になっているが、建物の中に能舞台自身の屋根をもち、舞台そのものは野外に独立して設けられていた時代の様式を残している。観阿弥(かんあみ)・世阿弥(ぜあみ)の能の大成期前後の舞台は、今日も伝わる奈良興福寺の薪能(たきぎのう)や、春日(かすが)若宮の御社上(ごしゃのぼ)りの能にみるように、野天であったり、寺社の拝殿などを利用したものであろう。世阿弥の『申楽談儀(さるがくだんぎ)』には、当時の勧進能の仮設舞台を取り囲む桟敷(さじき)数の標準を62~63間と記してあり、一桟敷が五尺(京間)とあるから、直径約20間(約40メートル)ほどのコロシアム風の興行場までつくられたことがわかる。

現存最古の舞台は、京都の西本願寺北能舞台(国宝)である。1581年(天正9)建造のもので、能のマニア豊臣(とよとみ)秀吉の演技顧問であった下間少進(しもつましょうしん)が徳川家康から拝領し、のち本願寺に移したもので、入母屋造(いりもやづくり)の簡素で美しい舞台である。間口より奥行が深く、床の張り方も現在とは異なり、地謡座(じうたいざ)はあとからの増築と思われることから、能舞台様式の完成直前であったことがわかる。同寺の南能舞台は伏見(ふしみ)城の遺構と伝える。厳島(いつくしま)神社の能舞台は江戸時代の改修を経ているが、1568年(永禄11)創建といわれ、海上の能舞台という点に特色がある。江戸時代には江戸城本丸の表舞台を基準とし、ほかの舞台は大名の格式などによって様式が定められるに至った。観客席は別棟の建物であり、大気を隔てて能と狂言が鑑賞された。町入(まちいり)能と称して幕府の祝事、法会の際に限って町人の陪観を許し、1回500人、1日に10組を野天の白洲(しらす)に入場させたこともある。降雨のときの用意に傘を各自に下付したという。夜間などの屋内の能は、座敷に舞台をしつらえて演じられた。西本願寺では、第二次世界大戦後になって、畳の下につくられた桃山時代の座敷舞台が発見され、演能が行われた。この座敷能の形は、民家に臨時の能舞台をつくり、神を迎えて徹夜の能を捧(ささ)げる、山形県の農民による黒川能に継承されている。また、佐渡は民衆による能の盛んな所で、60ほどの能舞台が残っている。

能舞台と楽屋、見所(けんしょ)(見物席)を屋内に収めた能楽堂は、1881年(明治14)の東京の芝紅葉山(もみじやま)の芝能楽堂以来の形式である。ここ100年余りの新しい様式である能楽堂は、江戸時代の家元の舞台における稽古(けいこ)能を非公式に公開していた形を受け継ぎ、現在も流儀または流儀の有力者による経営も多いため、鑑賞の場としてよりも稽古舞台としての性格が強く、完成された姿とは考えにくい。照明や音響、空間処理など、劇場としては不適格な要素も多い。1983年(昭和58)に開場し、46億円の巨費を投じた国立劇場能楽堂も、その延長線に発想がとどまり、演技空間、鑑賞空間として不満が残る。一方、桟敷のままの金剛能楽堂、銕仙(てっせん)会能楽研修所舞台などは、逆に親しく好ましい能楽堂とされている。しかし、開放的な野外の能楽堂が屋内へ移され、近距離から見るようになったため、演技のきめの細かさが要求されるようになったことは、能の表現に変化をもたらしている。

東京、鎌倉、熱海(あたみ)、京都、大阪、神戸、金沢、松山、福岡、宮崎ほかに常設の能楽堂があり、国立劇場能楽堂ほか、公共の能楽堂も増える傾向にある。300~700人程度の収容力をもつのが普通であるが、小規模なものまで含めると全国に70以上の能楽堂がある。また、能楽堂を出たステージの能、薪能など野外の能の流行が、第二次大戦後に顕著である。

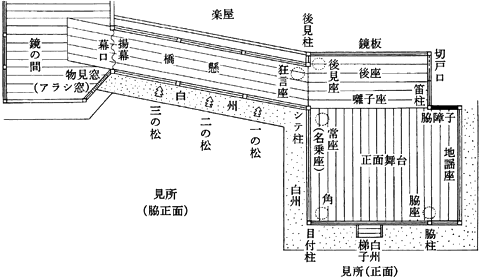

能楽堂には独自の様式がある。総檜(ひのき)でつくる。京間三間(約6メートル)四方の本舞台(舞台ともいう)の四隅に柱を立てて屋根を支える。「目付(めつけ)柱」はとくに重要で、能面で視野を狭められた演者の目標となる。近年はこの柱の取り外せる能楽堂もあり、ステージ能などでは省略されることが多いが、4本の柱でくぎられているほうがかえって演技空間としての広がりをもつことも事実である。能は足の運びをもっとも重視するため、床は全体の弾力がくふうされて張られており、床下には足拍子の共鳴装置として数個の大きな甕(かめ)を配置する。屋根と「笛柱」には『道成寺(どうじょうじ)』の鐘を吊(つ)るための鐶(かん)がある。「ワキ柱」のきわは多くワキの座る場所であり、右手の地謡座には地謡が正面と直角に2列に正座する。本舞台の後方は「後座(あとざ)」といい、囃子方(はやしかた)と後見の場所である。板の張り方から「横板(よこいた)」ともいう。後座には庇(ひさし)がかかり、後方の鏡板(かがみいた)とともに優れた反響板の効果をもつ。後座右手の「切戸口(きりとぐち)」は「臆病口(おくびょうぐち)」ともいい、地謡方と後見の出入口であると同時に、舞台で斬(き)られた役などの退場にも用いる。地謡座奥の「貴人口(きにんぐち)」、正面の「白洲梯子(しらすばしご)」は今日の演能では用いない。あらゆる能と狂言の背景である「鏡板」には、老松が描かれる。春日神社の神の降りる影向(ようごう)の松をかたどるという伝えもあり、狩野(かのう)風が江戸時代の定めだったが、近年は画家の恣意(しい)や新解釈で不評の能舞台も多い。「シテ柱」の左手に延びた「橋懸(はしがか)り」は、演者や囃子方の登退場の通路であると同時に、重要な演技の場所で、演技の遠近を強調し、舞台とは別の空間としても用いられる。橋懸りには舞台のほうから順に「一ノ松」「二ノ松」「三ノ松」があり、これは優れた点景であり、演技の目標ともなる。橋懸りのつく位置と角度は時代による変遷があり、世阿弥時代には、鏡板がなく、橋懸りは後方中央につけられ、ほとんど円形劇場に近かった。山形県黒川能の春日神社能楽堂は、左右両方に橋懸りをもつ。近代の舞台でもっとも長いのは国立劇場能楽堂の約17メートルである。橋懸りは長くかつ斜めに深い角度で舞台に接したほうが演技効果が高い。

橋懸りと2本の竹竿(たけざお)で跳ね上げる五色の緞子(どんす)の「揚幕(あげまく)」を隔てて「鏡ノ間」がある。楽屋で扮装(ふんそう)を終えたシテは、ここで最後に能面をかけ、大きな鏡を前に精神集中を図り、囃子方は出を前にして「お調べ」を演奏する。鏡ノ間で演技の行われることもあり、楽屋と舞台の両方の機能をもつ部屋ともいえる。揚幕に近く舞台の進行を見るための「奉行(ぶぎょう)窓」があり、「あらし窓」「物見窓」ともいわれる。鏡ノ間に接して舞台後方に「楽屋」がある。シテ方、ワキ方、狂言方、囃子方の部屋に分かれているのが普通である。能舞台の回りには「白洲」が設けられている。野外、別棟の舞台では、この反射光が間接照明としての効果がある。西本願寺北能舞台は、白い小石でなく、黒い大きめの石に角度をもたせて音響の補助装置としてのくふうがある。能楽堂においては、観客席である「見所(けんしょ)」は舞台を取り囲む形で設けられ、今日では椅子(いす)席が多い。正面席、脇(わき)正面席、中(なか)正面席、地裏(じうら)の順で入場料に差があるのが普通。地裏に見所を設けた能楽堂は例が少ない。2階席のある能楽堂もある。

[増田正造]

『野上豊一郎編修、西野春雄・松本雍解題・補注『能楽全書4 能の演出』(1979・東京創元社)』

改訂新版 世界大百科事典 「能舞台」の意味・わかりやすい解説

能舞台 (のうぶたい)

能および狂言を演じるための舞台。

沿革

発生当時の能には常設・専用の舞台はなく,演能のたびごとに組み立てたり,社寺の拝殿や舞楽舞台を転用したり,もっと古くは境内の庭上に筵(むしろ)や板を敷いて舞台にしていたらしい。現在も,奈良市春日若宮御祭の後宴の能では春日社の土壇形式の土舞台の上に所作台を敷いて演能が行われるが,古い形式を残すものである。ほぼ現行のような舞台の様式が整うのは,だいたい16世紀後半(室町末期)と考えられる。現存最古の能舞台は京都市西本願寺の北能舞台(国宝)で,1581年(天正9)以前の建築とされる。中央に床束(ゆかづか)を1本入れた方2間式の舞台だが,実際は間口17尺(約5.1m)強,奥行き19尺(約5.7m)で3間四方の寸法に近く,しかも間口より奥行きが深い。アト座(後座)も10尺(約3m)強で深く,舞台から後座まで床板が全部縦に張られている。地謡座(じうたいざ)は廂(ひさし)や柱の位置等の不自然さから後代の増築と思われる。以上の諸点から北舞台は能舞台完成期の過渡期的状態を示すといえる。

江戸時代中期には舞台の規矩も制度化し,江戸城本丸表舞台が最高の格式をもつとされた。いずれにせよ,江戸時代の末までは,能舞台は屋外に設けられ,観客席(見所(けんしよ)という)は屋内にあっても,舞台との間に露天の部分を隔てるのを正式とした。しかし明治以後,能が幕府の保護を失ってからは,役者が所有する屋内の稽古(けいこ)舞台で公開の演能を行うようになった。その見所や諸設備がしだいに整備されて興行場と化したのが,現在,東京,京都,名古屋などの各地にある能楽堂である。したがって,能楽堂の外郭は現代建築であっても,能舞台は江戸時代以来の形式と構造を受け継いでいる。現存能楽堂の大部分は,各流派の家元や有力職分家の私有するものであったが,1983年9月,東京都渋谷区千駄ヶ谷に国立能楽堂が竣工した。国立能楽堂は史上初めての公共能楽堂の誕生といえる。

構造・様式

一般に能舞台は,約6m四方(正式には京間(きようま)3間すなわち19.5尺四方)の本舞台の四隅に柱を立て,屋根をかける。これに図のようにアト座,地謡座,橋掛り(橋懸りとも)をつける。柱のうち目付柱(めつけばしら)はとくに重要で,演者にとっては演技の目標となる。笛柱と屋根の内側には《道成寺》の鐘の〈作り物〉を吊るための鐶(かん)がある。脇柱のきわは多くワキの定位置で,右手の地謡座には地謡が正面と直角に2列に正座する。アト座には本舞台の屋根から廂が出ていて,本屋根の傾斜とともに音響の一助となっている。アト座の奥の壁は老松を描いた羽目板になっていて,この壁面を鏡板(かがみいた)という。他の3方は開放され,見所との境には幕がない。舞台が客席に突き出した形であり,演者はあらゆる方向からの鑑賞に耐えるべく立体的な演技を要求される。能の演技には摺り足を用いるので,床板はとくに重視され,必ずヒノキ(檜)の厚い板をなめらかに削って,釘で打ちつけずに根太の上に渡してくさびでとめ,床全体に弾力をもたせて舞いよくしてある。なおアト座は床板と直角なので,別名を横板(よこいた)ともいう。アト座の前面は囃子方座で,向かって右から笛,小鼓,大鼓,太鼓が位置する。また左奥は後見(こうけん)が座る後見座である。

シテやワキなどが扮装の変更や場面転換のためにアト座を利用することがある。舞台への出入りは橋掛りの突当りの幕口を主とし,ほかにアト座右奥に切戸口(きりどぐち)(臆病口とも)がある。幕口には揚幕(多くは五色の緞子(どんす)などをはぎ合わせて作る)を下げ,その両袖に結び付けた2本の竹で上げ下げする。立方(たちかた)と囃子方はこの幕口を通って舞台に出入りするが,橋掛りは登・退場の通路であると同時に,本舞台と同様の舞台空間,演技の場所でもある。後見や地謡は切戸口から出入りし,また舞台で殺された役や仕事のすんだ役が目立たぬように退場するのにも切戸口を用いる。地謡座の奥にある貴人口(きにんぐち)と正面の白洲梯子(しらすばしご)は現在の演能では使用しない。揚幕の奥は鏡の間と呼ぶ板の間で,大きな鏡が据えてある。楽屋で扮装を終わった演者は,この鏡の前で能面をつけ,姿を整えて出を待つ。とくにシテは葛桶(かずらおけ)に腰掛け,鏡に向かって精神を集中しながら役に成りいることに努める。また囃子方が舞台に出る前に〈調べ〉(楽器の調子を検査するという意味の小曲)を演奏するのもこの鏡の間である。

楽屋は鏡の間に接して舞台の裏側にあり,シテ方,ワキ方,狂言方,囃子方の部屋に分かれている。見所は,本舞台の正面と脇正面(向かって左の側面)をとりまくように設けられ,ときにはこれに地裏(じうら)(脇正面の反対側)を加える。なお,見所が舞台から庭を隔てて別棟にあった時代には,その庭に白い小石を敷いたが(白洲),これには自然光を舞台に反射させる効果があったと考えられる。白洲は現在も縮小された形で残っている。橋掛り前面の白洲には3本の若松が一定間隔に植えられ,舞台のほうから順に一ノ松,二ノ松,三ノ松という。これも遠近感を表したり点景となるなど,演技の助けになっている。能舞台の照明は,原則としてフラット・ライトで,舞台も見所も同じ明るさのもとに演じられる。明治以後はろうそく,電灯,蛍光灯と一般社会の照明の進化に伴い発達を遂げているが,理想的な照度や明度のあり方にはまだ問題が残されている。

→能 →舞台

執筆者:羽田 昶

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「能舞台」の意味・わかりやすい解説

能舞台

のうぶたい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「能舞台」の意味・わかりやすい解説

能舞台【のうぶたい】

→関連項目鏡板|白洲

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の能舞台の言及

【演劇】より

…このような,社会の他の部分から切り離され閉ざされることによって,高度に象徴機能を集約した特権的でもあり統合的でもある空間は,16世紀末から17世紀にかけてフランスを中心に流行する公開の宮廷バレエの演戯空間にも現れ,同時代の共同幻想を,異教神話の象徴的表現を介して絶対王権の成立へとつなぐ役割をしている。日本でいえば室町期の能舞台は客席張出し型であり,それを囲むように桟敷が組まれたが,その記憶は江戸幕府の式楽となって以来の現行の能舞台にも残っているし,また歌舞伎も,〈悪所〉として常設劇場に囲い込まれた後でも,江戸時代には,単に花道だけではなく本舞台が客席に張り出していた。そこには舞台への吸収力と,舞台・客席の相互浸透という二つのベクトルがあるように思うが,ともあれヨーロッパで16世紀末に出現する一連の常設劇場の中では,エリザベス朝ロンドンのグローブ座(シェークスピアの常打ち小屋)などが,客席張出し型(張出舞台)によって中世末期の祝典劇の参加の構造を保っている。…

【劇場】より

…このような舞台を額縁舞台に対して張出舞台と呼ぶことができる。日本の現代の能舞台も,床が2辺において客席に接し,さらに〈橋懸り〉と呼ばれる部分でも客席に接しているから,一種の張出舞台だといえる。歌舞伎の舞台は額縁舞台にきわめて近いが,それでも花道が客席を貫いているために,演技空間と客席との区別はあいまいになっている。…

【能】より

…各流派にはそれぞれ家元があって流内を管理するたてまえだが,現在では家元のいない流派もある。

【能舞台】

能は屋根のある専用の能舞台で演じられる。初期には舞台の後方に橋掛り(はしがかり)を付けるなど,現在と著しく違う形の能舞台もあったが,江戸時代には様式が固定した。…

【松羽目物】より

…歌舞伎舞踊の一系統。能舞台を模して,正面に大きく根付の老松,左右の袖に竹を描いた羽目板,下手に五色の揚幕,上手に切戸口(臆病口)のある舞台装置で演ずるものをいう(ちなみに能舞台では正面の羽目板を〈鏡板(かがみいた)〉といい,松羽目とはいわない)。題材はほとんど能,狂言から採り,衣装,演出も能,狂言に準ずる。…

※「能舞台」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新