肝臓(読み)カンゾウ(英語表記)liver

精選版 日本国語大辞典 「肝臓」の意味・読み・例文・類語

かん‐ぞう ‥ザウ【肝臓】

(2)中世には、キモが肝臓を表わす語として限定されていくが、カン(肝)やカンノゾウ(肝臓)も併用される。カンゾウ(肝臓)はカンノゾウから生じた語形と考えられる。明治になっても一般にはカンノゾウが用いられることが多く、明治中期からカンゾウが一般化した。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「肝臓」の意味・わかりやすい解説

肝臓 (かんぞう)

liver

Leber[ドイツ]

foie[フランス]

ギリシア語ではhēparといい,この語幹hēpa-が肝炎hepatitis,肝臓癌hepatomaなどに用いられている。日本では古くは肝(きも)と呼ばれ,五臓六腑の一つとされる。〈肝心(または肝腎)〉〈肝要〉などの熟語にみられるように,人体にとってたいせつな器官として認識されてきた。

消化管に付属した体内最大の腺であるが,胆汁と血漿タンパク質の分泌のほかにも,消化管から吸収した各栄養素の代謝や貯蔵,解毒作用など,多様な働きを行う器官である。重量は,成人で1200~1400g,成長に伴う重量変化は,0~5歳と10~17歳で最も著しく,20~23歳で最も重くなり,以後しだいに減少する。

位置と外形

肝臓の位置は,横隔膜直下で,右上腹部から一部は左上腹部に及ぶ。正中線上で胸骨下端より下方3~4cmの幅で腹壁上から触れることができるが,大部分は肋骨に覆われている。全体の形は,くさび状で,左方と後方に向かって高さを減じ,上面は横隔膜の湾曲に沿って,ゆるやかな丸みを帯び,前面と右側面へ移行している。下面の中央には,動脈や門脈,自律神経束が侵入し,かつ胆管が出る肝門がある。下面が前面へ移行する縁は鋭角をなしているが,肝臓が腫張した場合は鈍となり,これを触診できる。

肝臓の色調は暗赤色である。横隔膜と癒着している上面の一部を除いては,腹膜(漿膜)が表面を覆っているため,外観は平滑で光沢がある。

肝臓表面の大部分を覆っている腹膜は,腹壁を裏打ちし,他の腹腔諸臓器を覆う腹膜に連続しているため,肝臓表面のところどころでひだ(これを間膜という)となって遊離している。肝臓の前面で,正中線よりやや右寄りを縦走する肝鎌状間膜は,下端で胎生期の臍静脈が遺残した索状の肝円索に接着し,その上端は肝臓の上面で左右に離開し,冠状間膜へと移行し,さらに左右の三角間膜となって,横隔膜の下面へ翻転している。肝胃間膜と肝十二指腸間膜は,ともに肝臓の下面から胃と十二指腸表面に連続する間膜で,両者を合わせて小網と呼ぶ。

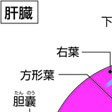

肝葉hepatic lobeと肝区域hepatic segment

肝臓は大きな器官であるため,表面の間膜や溝を境界とする解剖学的区分と,血管と胆管の分岐による機能的区分がある。解剖学的区分では,まず肝鎌状間膜を境として,右葉と左葉に分ける。左葉は小さく,肝臓全体の1/5~1/6を占めるにすぎない。右葉下面の左端にはH状の溝があり,中央の横走する溝が肝門で,その前方を方形葉,後方を尾状葉と呼ぶ。方形葉の左側を矢状方向に走る溝には,ナスの形をした胆囊が付着している。尾状葉の左後方では,肝臓を灌流した静脈血を集めた肝静脈が,大静脈に合流する。一方,機能的区分は,最近の外科学の進歩によって,肝臓の部分的切除術が行われるようになり,その臨床的な有用性が増している。この区画では,まず,胆囊付着部と大静脈の通過部を結ぶカントリー線Cantlie lineを含む縦の面で,右葉と左葉を分ける。左葉は,さらに内側区と外側区に区画されるが,その外側区は解剖学的左葉に一致する。右葉はさらに縦に二分され,前区と後区に分けられる。各区はさらに上下に二分される。

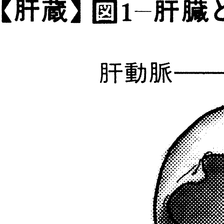

血管とリンパ管

肝臓の血管系の大きな特徴は,動脈-毛細血管-静脈という一般的な動静脈系に門脈系が付加されていることであろう。固有肝動脈から酸素に富む動脈血と,消化管と脾臓から送られてきた門脈血が,別々に肝門から肝内に流入し,肝小葉辺縁で両者が合流する。肝臓に流入する動脈血と門脈血の量比は3対7であり,いかに門脈血が多量であるかがわかる。

肝臓のリンパは,肝小葉内のディッセ腔で生成され,肝表在リンパ管と肝深在リンパ管に注ぎ,それぞれ肝リンパ本管に集められる。表在リンパ管は,肝被膜の結合組織中を動脈枝に沿って走行し,肝上面では8本の,肝下面では6本のリンパ本管とそれぞれに付属するリンパ節に連なっている。一方,肝深在リンパ管は,肝小葉間のグリソン鞘内を肝動脈枝に伴行し,肝門部で数十本のリンパ本管となって肝外へ導かれる。また肝静脈に沿うリンパ管も存在する。

肝小葉hepatic lobule

肝臓の組織学的単位としては肝小葉がある。肝小葉の形は,径1~2mmの多面体で,断面は典型的なものでは六角形を呈する。ブタの肝臓の表面や断面をよくみると小さな区画がみられるが,これは,隣接した肝小葉の間に,よく発達した結合組織の壁が介在し,そのために肝小葉の輪郭が明りょうになっているためである。しかし,小葉間結合組織の乏しいヒトなどの肝臓では,三つの小葉で囲まれた領域にのみ,鞘状に結合組織が介在するにすぎない。この領域は,グリソン鞘 Glisson's sheath,または門脈域portal canalと呼ばれ,動脈,門脈の枝,小葉間胆管,リンパ管,自律神経繊維束を含み,肝門と連続している。グリソン鞘内の動脈枝と門脈枝は,それぞれ小葉内へ分岐し,両者の枝は小葉辺縁部において吻合(ふんごう)しているため,合流した門脈血と動脈血は,小葉内に張りめぐらされた毛細血管(類洞sinusoid)の網を,小葉の中心軸を走る中心静脈に向かって流れる。中心静脈の血液は,小葉を出て,小葉下静脈を経て,肝静脈へ送られる。肝小葉を構成する細胞には類洞(洞様ともいう)細胞sinusoidal cellと実質細胞parenchymal cellがある。

類洞細胞と類洞壁の構造

類洞細胞は,類洞腔,類洞壁,および類洞周囲に存在する4種の細胞の総称であり,内皮細胞,クッパー細胞,ビタミンA貯蔵細胞,およびピットセルが含まれる。内皮細胞endothelial cellは薄く広がって類洞壁を形づくる細胞で,ほぼ100nm直径の小孔が多数あき,血漿や小型のカイロマイクロンchylomicron(乳状脂粒ともいい,小腸のリンパ系で形成された血漿リポタンパク粒子)は自由にこの孔を通って類洞壁の外へ漏出する。類洞内皮と実質細胞との間は,ディッセ腔space of Disseと呼ばれる狭い間隙で隔てられている。類洞腔内にはクッパー細胞が細胞質性の突起で類洞内壁に付着し,血中の異物や,古い赤血球を貪食する。細胞質内にはリソソームが豊富で,粗面小胞体には内因性ペルオキシダーゼ活性が陽性である。クッパー細胞Kupffer cellは,以前は内皮細胞に由来し,食作用が旺盛となった細胞と考えられていたが,今日では単球由来説が有力であり,他の大食細胞(マクロファージ)と同様,単球性食細胞mononuclear phagocytesの一員とされる。星細胞stellate cellはビタミンA貯蔵細胞ともいい,ディッセ腔に存在する結合組織性細胞で,星状の突起で類洞壁をとりまいている。血中のビタミンA(レチノール)を特異的にとり込み,エステル型として細胞質中に脂質滴のかたちで貯蔵する。この細胞は1876年クッパーKarl von Kupfferが鍍金法によって発見した細胞で,その形から星細胞(ドイツ語でSternzellen)と命名された。星細胞は,発表以後長年にわたって,異物を食べる貪食性細胞と混同されてきたが,1971年,両者がまったく別種の細胞であることが明らかにされた。その機能から脂肪摂取細胞fat storing cellとも呼ばれる。星細胞は,またコラーゲンを産生するといわれ,この細胞の外側のディッセ腔中には,コラーゲン繊維が走行し,類洞壁をとりまいている。これらのコラーゲン繊維の分子種は,I型とIII型であり,小葉間結合組織のコラーゲン繊維と性質を同じくしている。ピット細胞pit cellは,76年ウィッセE.Wisseらにより記載された新しい肝構成細胞で,類洞腔内に偽足をのばして付着している。最近の研究によれば,この細胞は,リンパ球の一種であるナチュラルキラー細胞natural killer cellと考えられており,肝臓の免疫監視機構に関与しているらしい。その細胞質は,電子密度大の顆粒と“rod-cored vesicle”と呼ばれる特殊な小胞によって特徴づけられる。

肝実質細胞

肝実質細胞は肝小葉を構成する主たる細胞で,肝臓の働きの重要なものは,この実質細胞によって分担されている。細胞は径15~25μの多面体で,その面には,ディッセ腔に対する面と,実質細胞どうしが互いに接着する面が区別される。後者の面には小溝があり,隣接する実質細胞の小溝が合わさって1本の毛細胆管をなす。毛細胆管は,実質細胞が分泌した胆汁をグリソン鞘の小葉間胆管へ送る細管で,実質細胞の間を縫うように走る。肝実質細胞は,1~2個の大型の核をもち,粗面小胞体,滑面小胞体,ゴルジ体がよく発達している。またミトコンドリアとペルオキシソームが粗面小胞体領域に多くみられる。リソソームは,とくに毛細胆管周囲に多い。

肝実質細胞の機能には,次のように炭水化物,脂肪,タンパク質代謝,胆汁の産生,解毒作用などがあり,再生能力も著しい。

(1)炭水化物,脂肪,タンパク質代謝 食後,消化によって腸管内に生じたグルコースやフルクトースなどの単糖類は,腸管壁から吸収され,門脈系を経て肝実質細胞にとり込まれる。細胞内で酵素作用によりリン酸化され,グリコーゲン顆粒として滑面小胞体領域に貯蔵される。グリコーゲンがホスホリラーゼの作用によりグルコースに分解されるとき多量のエネルギーが産生される。これらの糖代謝はホルモンと神経により調節される。一方,血中のグルコースは,アセチルCoAを経てトリグリセリドに合成され,脂肪滴として実質細胞内に貯蔵される。トリグリセリドは,また血中の脂肪酸が実質細胞内でエステル化されて合成される。しかし,飢餓時のように血中の脂肪酸量が著しく高くなっている場合には,エステル化は抑制されケトン体を生ずる。一方,消化管内で消化されたタンパク質は,アミノ酸として吸収され,門脈系を介して実質細胞へ運ばれ,タンパク質合成に用いられるほか,代謝されて尿素に合成される。実質細胞におけるタンパク質合成には,遊離リボソームによるフェリチンなどの構成タンパク質の合成と,粗面小胞体リボソームによる,アルブミン,リポタンパク質,糖タンパク質などの血漿タンパク質の合成がある。肝実質細胞で産生されるリポタンパク質は,高比重リポタンパク質(HDL),および超低比重リポタンパク質(VLDL)で,VLDLからは低比重リポタンパク質(LDL)がつくられる。またビタミンAの輸送タンパク質であるレチノール結合タンパク質も実質細胞で合成される。これらの血漿タンパク質は,ゴルジ体を経て,分泌顆粒として細胞膜直下に運ばれ,開口分泌によってディッセ腔内に放出される。

(2)胆汁の分泌 実質細胞は,毛細胆管へ胆汁を分泌する。胆汁それ自体は消化酵素を含まないが,小腸内で消化吸収を助ける働きをする。胆汁の組成は,抱合型(タウリン,グリシン)胆汁酸,コレステロール,リン脂質,ビリルビンおよび電解質である。ビリルビンは,脾臓やクッパー細胞で破壊された古い赤血球のヘモグロビンが,加水分解を受け,ヘムとなり,さらにビリベルジンを経て生成されたものである。ビリルビンは血漿中ではアルブミンと結合した状態になっており,体の細胞に対しては毒性をもっている。このビリルビン-アルブミン結合体は,肝臓の実質細胞にとり込まれ,グルクロン酸抱合を受け,ゴルジ体を経て,毛細胆管中に放出される。

(3)有毒成分の解毒 体外からとり込まれたり,内因的に生じた毒性の高い脂溶性物質は,実質細胞の滑面小胞体で解毒され,胆汁中に排出される。

(4)実質細胞の再生 肝臓は再生能のきわめて高い器官であり,ラットの肝臓では,2/3が除去されても,残存した肝臓は1週間後にもとの重量に回復する。正常時にはほとんどみられない有糸分裂像が,再生時には多数みられるようになり,実質細胞の分裂の極期より6時間先行して,3H-チミジンの核への取込みが認められる。

執筆者:和気 健二郎

肝臓の病気

肝臓の構造と機能に関連して,多くの病態が発生する。大別すると,急性炎症(急性肝炎),慢性炎症(慢性肝炎),高度の繊維増加を伴う構造の変化(肝硬変),胆汁流出障害,循環障害,代謝障害,寄生虫感染などがある。これらの原因として,ウイルス感染,アルコール毒性,薬剤アレルギー,栄養障害,自己免疫異常,胆道疾患,心臓病などがある。そのほか,肝臓には,種々の良性腫瘍や,囊胞,癌の発生,他臓器の癌の転移による病態が生じる。

(1)急性肝炎 おもに肝炎ウイルス感染によって生じる急激な肝細胞の変性と壊死(えし)を主体とする病気である。そのウイルスには,A型,B型,C型のほか,近年D~G型まで見つかっている。これらのウイルスによる肝炎はそれぞれ,A型,B型,C型肝炎などと呼ばれる。A型肝炎は,そのウイルスにより汚染された水や食物を摂取することにより(経口感染)発病し,ときに集団発生するため,流行性肝炎とも呼ばれる。B型,C型は,ウイルスを有する血液の輸血や,血液成分,体液との接触により感染し,発病する。そのほか,薬剤に対するアレルギー反応により発症するものがあり,薬物性肝炎と呼ばれる。原因薬剤として,抗生物質,消炎鎮痛剤をはじめ,きわめて多種類のものが含まれる。急性肝炎は,発病後8~10週で治るものが多いが,一部,慢性肝炎に移行し,また少数は,重篤な劇症肝炎となり,死亡することもある。

→肝炎

(2)慢性肝炎 肝臓組織内に慢性の炎症が持続し,徐々に肝細胞が変性,壊死を生じるとともに,繊維が増加していく病気である。B型とC型ウイルスの持続的な感染によるものが最も多いが,ルポイド肝炎と呼ばれる自己免疫異常の関係したものもある。無症状のことが多く,病気の存在に気づかないことが多いが,肝硬変の前段階にある病気として重要であり,その早期診断がだいじである。

(3)肝硬変 慢性肝炎や,急性肝炎による肝細胞の広範な壊死のあとに,繊維が増加し,肝臓全体は萎縮し,硬くなった状態である。残った肝細胞から再生が生じ,再生結節と呼ばれる円形の肝細胞集団が無数に生じるため,肝臓表面は,粒状の凹凸を示す。組織学的にも,本来の肝小葉の構造は失われ,偽小葉と呼ばれる肝細胞の集団が繊維に囲まれた像を示す。肝臓血流障害も生じ,肝細胞の機能も低下するため,アルブミンや血液凝固因子をはじめとするタンパク質の合成障害,解毒機能低下,ホルモン代謝異常,門脈圧亢進症,栄養障害などが起こる。さらに進行したものでは,腹水の発生,消化管出血,脳神経障害などの合併症を呈する肝臓病の終末的病態である。原因としては,慢性肝炎からの移行が最も多いが,ほかにアルコールの過飲,高度の栄養障害,日本住血吸虫症,心臓病による長期の肝鬱血(うつけつ),原因不明のものなどがある。

→肝硬変

(4)胆汁流出障害 肝臓内に胆汁の鬱滞を生じ,肝機能を障害するとともに,血液中のビリルビン量を高め,黄疸を発現させる。この病態は,毛細胆管から肝外胆道系に至る部位の種々の病気が原因となる。肝臓内の細い胆管の異常によるものを肝内胆汁鬱滞と呼び,薬剤性肝障害や原発性胆汁性肝硬変と呼ばれる自己免疫異常による疾患が含まれる。それに対し,胆石症,胆管癌,膵頭部癌により胆道内腔が閉塞されると,肝外閉塞性黄疸が生じる。長期間,肝臓内の胆汁鬱滞が続くと,胆汁性肝硬変となる。

(5)肝臓の腫瘍 肝臓には良性,悪性の腫瘍が発生するが,臨床的には原発性肝臓癌と他臓器癌の転移による転移性肝臓癌が多く,ともに問題の大きい病気である。原発性肝臓癌には,肝細胞から発生するものと,肝内胆管上皮から発生するものがあるが,前者が多い。肝硬変と,B型肝炎ウイルスの持続感染は,発癌に関係する要因として重要である。

→肝臓癌

(6)その他の病気 高度の全身循環障害により,肝臓内にも鬱血が生じる(鬱血肝)。この状態が長期持続すると,肝細胞の酸素欠乏が生じ,心臓性肝硬変が発生する。心臓病に合併することがある。

代謝障害によるものでは,種々の物質が肝細胞内に貯留,沈着を生じる。そのなかには,脂肪肝,ヘモクロマトージス(鉄沈着),ウィルソン病(銅),アミロイドーシス(糖タンパク質),肝ポルフィリン症,フォン・ギールケ病(グリコーゲン)などがある。脂肪肝は,最も多いものであり,糖尿病,アルコール,栄養障害(過栄養と低栄養),薬剤毒性などが原因となって生じる。これらの疾患では,肝細胞機能障害,細胞腫張,繊維化,血流障害が起こり,肝硬変まで進行するものもある。

肝臓の寄生虫性疾患には,住血吸虫症,肝吸虫症,肝包虫症がある。日本にも多い日本住血吸虫症では,門脈圧の亢進,肝硬変の発生がみられる。なお,これら各疾患の詳細については各項を参照されたい。

執筆者:松崎 松平

動物の肝臓

脊椎動物の肝臓は消化管中部の付属腺で,肝細胞が充満した大型の実質性臓器であるが,魚類,両生類,爬虫類では色素を含む細胞が存在する。肝臓は一般に2~3葉に分かれるが,哺乳類では5~6葉となり,食肉類のあるものでは7個以上の葉をもつものもある。一方ヘビでは1葉しかない。このような肝葉数の変化の意義は明らかではないが,体形とも関係するといわれ,またネズミ類では草食性の種類で肝葉数が減少する傾向がある。一般に肝臓重量は肉食動物では草食動物より相対的に(体重比)大きい。また小型の種類は大型の種類より幼若の個体は成熟した個体より,系統的に下級のものは上級のものより,それぞれ肝臓が相対的に大きい。肝臓重量の生体重比を示すと,ウシ,ウマ約1%,中型のイヌ約3%,ブタ約2.5%,モルモット5.4%である。肝組織では,肝細胞が索状に実質を構成し,門脈が肝臓内で洞様毛細血管網をつくったのち,ふたたび肝静脈に集合することは円口類ですでに認められ,脊椎動物全般に共通である。しかし両生類と魚類では肝細胞索は2層性であるが,爬虫類以上では1層性となり,肝細胞と血管系の関係がより密接となる。また円口類では胆汁は管状腺様の肝細胞索内腔に分泌されるが,その他の魚類では肝細胞索は層板状となり,両生類以上ではこの層板上で隣接する肝細胞の間隙(毛細胆管)に分泌されるようになる。哺乳類では肝細胞索は肝静脈の末端(中心静脈)を中心として放射状に配列し,肝小葉を形成する。ブタのように小葉間結合組織の発達がよい場合は肝小葉を肝臓表面で認めることができる。脊索動物の頭索類では肝臓と呼ばれる腸の囊状突出部があるが,脊椎動物の肝臓との相同性は疑問である。無脊椎動物でも軟体動物や節足動物で肝膵臓と呼ばれた器官があるが,これらは中腸に開く消化腺で現在は中腸腺と呼ばれ,脊椎動物の肝臓との相同性はない。なおカニの〈みそ〉はこの中腸腺である。

執筆者:玉手 英夫

肝臓の文化史

プトレマイオスによれば金星が肝臓を支配する(《四書(テトラビブロス)》3巻)のだが,その後の占星術的医学では木星がおもな支配遊星であるとする(H.L. コーネル《医学的占星術百科》)。パラケルススは《ヘルメス文書》の〈ポイマンドレス〉の影響を受けて,人体の七つの器官はそれぞれ七つの遊星から生命を得てみずからを維持しており,不変な王者の座にある木星は肝臓の遊星でこれを意味づけているとした。アリストテレスの《動物部分論》は,動物によって肝臓の形や色が異なることを哺乳類,魚類,卵生四足獣,鳥類について述べ,ヒキガエルやカメのように醜いものは肝臓の形も悪いこと,肝臓は心臓に次いで血液を多く含むことをあげている。このように種々の動物の肝臓は古くから調べられていた。そして生贄(いけにえ)の動物の肝臓を用いて,その形,色,特別な変化から託宣を読む卜占(ぼくせん)(肝臓占い)も盛んだった。

肝臓はふつう左右両葉があるが,哺乳類では葉間切痕によってさらに多くの肝葉に分けられている。尾状葉はその一つで,ウシ,ウマ,ヒツジ,イヌなどでは大きいがブタのは小さい。この尾状葉を肝臓の頭と見て,卜占がなされた。〈彼らは肝臓の頭のところをあらゆる角度から最も丹念に熟慮する,これが見つからぬときはこれ以上いたましいことが起こることはないと考える〉(キケロ《卜占について》)。リウィウスの《ローマ史》によれば,第1次同盟市戦争(前343-前341)の折,ローマの執政官(コンスル)が進軍にあたって生贄を占わせ,肝臓の頭が味方の吉の側に切れていたことを確かめている。ルカヌスの《ファルサリア》(前1世紀の内乱についての詩)には〈彼は肝臓の敵側の部分がぐにゃぐにゃに腐って凶兆のすじがあるのを見た〉とある。大プリニウスは肝臓の頭が切れていれば凶兆としているが(《博物誌》11巻),オウィディウスも《転身物語》で,生贄の肝臓の頭が切れていてカエサルの死を予言したと述べている。〈内臓の中に心臓がなかったり,肝臓に頭が見つからなければ凶兆である〉(2世紀ころのフェストゥスS.P.Festusの辞書)。旧約聖書《レビ記》に,脂肪や腎臓とともに肝臓の尾状葉を犠牲獣から取って祭壇にささげるとある。卜占に用いられたのも,このように古くから神聖視されたためだろう。広義の肝臓については〈肝(きも)〉の項を参照されたい。

執筆者:池澤 康郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「肝臓」の意味・わかりやすい解説

肝臓

かんぞう

古来、きも(肝・胆)とよばれてきた消化器系に属する大きな臓器。胆汁(たんじゅう)を分泌し、門脈を経て入ってきた血液中の糖分をグリコーゲン(糖原)に変えて貯蔵し、必要なときにブドウ糖として血液中に送り出すほか、血清タンパクの合成、解毒作用など、幅広い働きをもっている。分泌器官としては、人体中で最大の分泌腺(せん)といえる。

[嶋井和世]

肝臓の形態

人の肝臓は横隔膜下面のくぼみ(横隔膜円蓋(えんがい))にはまりこんでいる。全体の形は扁平(へんぺい)であるが、上面(横隔面)が丸く凸レンズ形で、下面(臓側面)は上方にくぼんでいる。肝臓の大部分は右寄りに位置している。右後部が厚く、前下方に向かって薄くなる。重量は成人で1~1.5キログラムである。日本人の場合、肝臓の大きさの平均は次のようになる。重量=男で1190.5グラム、女で1120.5グラム。長径=男で24.9センチメートル、女で24.4センチメートル。横径=男で14.5センチメートル、女で14.2センチメートル。厚さ=男で6.6センチメートル、女で6.8センチメートル(工藤得安(くどうとくやす)(1888―1955)による)。

肝臓は、厚くて大きい右葉と、薄くて小さい左葉に区分するが、その境界は、上面、下面ともにややへこんでいる。右葉は左葉の約4~5倍の大きさである。肝臓の色は暗赤褐色で、実質は柔らかい臓器であるから、圧迫や衝撃によって破裂をおこし、致命的となることがある。肝臓は腹腔(ふくくう)の中で、その大部分が腹膜(漿膜(しょうまく)という組織)によって覆われており、後部の一部が直接、横隔膜と接触し、下大静脈と食道下端にも接している。横隔膜と接触している部分は腹膜がないため、その部分を無漿膜野とよぶ。

肝臓の臓側面(下面)のほぼ中央部には、前後に走る2条の縦溝がある。この溝を中央部で結合する横溝が、ちょうどH字形の横棒のように走り、この部分を肝門とよぶ。ここは血管や胆管などが肝臓に出入りする部分である。左側の縦溝(左矢状裂(しじょうれつ))の前部にはへそとつながっている紐(ひも)状の肝円索がついている。肝円索は胎生期に臍(さい)静脈が通っていた部分で、出生後は血行が止まり、萎縮(いしゅく)して結合組織性索となっている。後部には結合組織性の静脈管索があり、これは胎生期に臍静脈と下大静脈とが連結していた静脈管の残物である。肝臓の左葉下面には胃が接触し、右葉下面は、十二指腸、腎臓(じんぞう)、副腎、右結腸などに接触している。

[嶋井和世]

機能と構造

肝臓には複雑多様な働きがあるが、その働きを支えているのは肝臓の特殊な循環系である。胃、腸、脾臓(ひぞう)からの静脈血は門脈に集まり、肝臓に入る。この静脈血は、消化管で吸収した栄養物質を肝臓に送り、糖分供給の役割を果たす機能血管である。肝臓自体の栄養をつかさどる、いわゆる栄養血管は肝動脈で、これは腹腔動脈の枝として入ってくる。肝臓からの静脈血は肝静脈となり、下大静脈に注ぐ。

肝臓は、肝小葉とよぶ肝細胞の集団が構造単位となっている。肝小葉は中心静脈とよぶ細い静脈を中心軸にして、その周囲に肝細胞列(肝細胞索)が放射状に配列し、立体的には多角柱状をなしている。肝小葉の直径は約1ミリメートル、高さ2ミリメートルである。多数の肝小葉は、小葉間結合組織で互いに結合され、肝組織を形成している。肝動脈は肝臓に入ると小葉間動脈となり、小葉間結合組織の中を走り、小葉を形成する肝細胞索の間の洞様毛細血管に連絡する。小葉間結合組織中には門脈から分岐した小葉間静脈が小葉間動脈とともに走り、小葉間静脈は肝細胞索の間を縫う毛細血管網をつくり、小葉中心部の中心静脈に到達する。中心静脈は、小葉の外側に出て小葉下静脈となり、これらは集合して肝静脈となる。

肝細胞は胆汁を分泌する。分泌された胆汁は、肝細胞間を網状に張り巡らした毛細胆管に入り、これらは集まって小葉周辺部の小葉間胆管に導かれ、肝臓外部の太い脈管に集められる。毛細胆管は特別に壁をもつわけではなく、2個の肝細胞の接する面に挟まれた細管である。左右両葉から1管ずつ出る胆管は合して総肝管となり、胆嚢(たんのう)から出ている胆嚢管と合流して総胆管となり、膵臓(すいぞう)からの膵管と合して十二指腸乳頭に開いている。

肝小葉の肝細胞索の間にある洞様毛細血管と肝細胞表面との間は、ディッセ腔とよばれ、ここには格子状線維が網状に張り巡らされ、肝細胞索を含む肝小葉内部を支えている。ディッセ腔にはビタミンAを貯蔵する結合組織性の細胞が存在する。洞様毛細血管の壁には内皮細胞と並んでクッペル星状細胞Kupffer's stellate cell(クッパー細胞ともいう)が存在している。この細胞は大形で、血液中の色素、細菌、その他有害物質を貪食(どんしょく)し、無害化する作用を営み、重要な生体防御機構に参加している。

[嶋井和世]

生理

肝臓の機能は、三大栄養素である糖質、タンパク質、脂質の代謝や解毒作用がその中心であるが、人体最大の網内系臓器として生体防御機構もあり、各種のサイトカイン(生理活性物質)産生が病態の成立とかかわりがあることが注目されている。肝臓における生理機能のおもなものを列挙してみると次のようになる。

(1)糖代謝 単糖類を取り込み、グリコーゲンの合成や分解を行い、必要に応じて血糖を調節している。また、脂質、アミノ酸から糖新生(糖質以外の物質からピルビン酸等を生成しグルコースを合成する代謝)を行っている。糖新生系酵素反応は可逆的であり、解糖系(グルコースがリン酸化されたのちに各種の中間体を経てピルビン酸から無酸素下で乳酸が生成される一連の化学反応系)ではほぼ共通している。血糖を維持しながらグルコースを分解して、解糖系やTCAサイクル(ピルビン酸からアセチル補酵素Aが生成され、さらに細胞中に存在するオキサロ酢酸と化合してクエン酸となって、クエン酸回路に入り、オキサロ酢酸になるまでのエネルギー代謝経路、TCA回路ともいう)を介して、エネルギーを産生している。

(2)タンパク質代謝 血漿(けっしょう)タンパク、すなわち血漿アルブミン、フィブリノゲン、プロトロンビンなどを生成する。体重1キログラム当り20~200ミリグラムのアルブミンが毎日合成されている。アルブミンは血漿膠質(こうしつ)浸透圧調節に重要なタンパク質であり、肝臓のみで合成されているので、肝不全により、浮腫(ふしゅ)や腹水が出現することがある。また、アミノ酸やタンパク質の合成、貯蔵、放出、アンモニアの処理なども行っている。生体にとって有害なアンモニアは、最終的には肝臓にある尿素回路を介して尿素に合成され、尿中に排泄(はいせつ)される。なおフィブリノゲン、プロトロンビンなどは血液凝固因子であり、これらのタンパク質が生成不足になると血液が凝固しにくくなり、出血が起こり重篤な状態になると貧血の原因にもなる。

(3)脂質代謝 脂質代謝として脂肪酸の分解と、リポイド(類脂肪体)の合成、分解作用がある。なかでもリポタンパク質は脂質とタンパクの複合体で脂質含量が多いと比重は低くなり、低密度リポタンパク質low density lipoprotein(LDL)を構成し、タンパク含量が多いと比重は高くなり、高密度リポタンパク質high density lipoprotein(HDL)を構成する。これらのリポタンパクの役割は、生体の各組織にエネルギー源である脂肪酸を供給しているトリグリセライド(TG)を効率よく運搬することである。また、コレステロール、リン脂質などの合成や分解を行う。LDLはコレステロールを組織に運び、動脈硬化を促進させる重要な因子で「悪玉コレステロール」とよばれる。一方、HDLは細胞膜から遊離型コレステロールの供給を受け、組織よりコレステロールを運搬していくので「善玉コレステロール」とよばれる。

(4)胆汁の生成 胆汁には胆汁酸塩や胆汁色素(ビリルビン)、脂質としてコレステロールなどが入っているが、胆汁色素の一部は、腸管から吸収されて肝臓に入る。これをビリルビンの腸肝循環という。胆汁酸は肝臓においてグリシンまたはタウリンと抱合されて胆汁酸塩を形成する。血液中にビリルビンが増加して黄疸(おうだん)(高ビリルビン血症。皮膚、粘膜、その他の組織が黄染された状態)がおこるが、このビリルビンはヘモグロビンから生成され、肝臓で抱合を受けた直接型ビリルビンと、抱合されない間接型ビリルビンからなり、肝炎、胆石、胆嚢炎などでおこる黄疸は直接型ビリルビンが増加する。溶血性貧血のときには間接型ビリルビンが増加する。コレステロールは胆汁中に排泄されるため、閉塞(へいそく)性黄疸では血清コレステロール値は増加する。生後2~3日の新生児の90%近くに黄疸がみられる。数日で自然に治癒するが、これは肝機能の未熟によっておこるもので、新生児黄疸と称し、病的なものではない。

(5)ビタミン、ホルモンの代謝 各種ビタミンの貯蔵のほか、女性ホルモン、とくにエストロゲン、成長ホルモン、抗利尿ホルモンなどの分解を行う。また、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)が代謝される。ホルモンはステロイドホルモンをはじめ、インスリンやグルカゴンの不活性化に働いており、肝硬変では高インスリン血漿が出現することがある。

(6)解毒作用 体内に入った血液中の有害物質をグルクロン酸抱合や酸化還元などにより活性の低い物質に変換して尿中に排泄する。肝細胞障害を反映する検査指標として逸脱酵素であるトランスアミナーゼ(グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ=GOT、グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ=GPT)が用いられる。肝硬変になると血小板減少が、アルコール性肝炎では白血球数が増加する。GPTは大部分が肝臓に存在するため、肝炎ではGPTが有意に増加する。

(7)血液量の調節 出血が続き循環血液量が減少したときには、貯蔵血液を放出して循環血液量を補う。

(8)身体の防御作用 クッペル星状細胞など細網内皮の働きによって赤血球の破壊、ビリルビンの生成などを行い、血液中の病原菌もとらえて、これを消化する。また、抗体の産生にもかかわり、身体の防御作用に関与する。

以上のように、肝臓は生体内の代謝の中心的役割を果たしている。肝臓の機能は非常に代償的で、4分の3から5分の4を摘出しても生命を維持できるといわれている。また、再生能力も強い。

肝臓には門脈と肝動脈という二つの血管系が流入しているが、両者は小葉内で合流し、中心静脈を経て肝静脈に流入する。肝血流の4分の3から5分の4は門脈血で、消化管から吸収された栄養物を処理している。なお、肝動脈は肝細胞が正常に機能を営むために必要な酸素を供給している。肝臓に門脈血流が多いということは、肝がんや肝硬変などになり、門脈の循環がうまくいかなくなると、門脈内圧が亢進(こうしん)し、他の静脈に門脈血が流れ込んだり、門脈系の毛細管壁から水分が腹腔内にもれ出て、腹水がたまるという現象を引き起こす。

[坂井泰・市河三太]

肝臓の病気

肝臓に多くみられる病態としては次のようなものがある。

(1)肝炎 ウイルスによるものをウイルス性肝炎といい、A、B、C、D、E型などが確認されている。とくにC型は輸血などの血液および血液製剤を介して感染することが明らかになってきた。長期間軽度の炎症が断続し、10年以上経過したのち、急速に活発となり肝硬変、肝がんへと進展する。肝炎には、このほか、四塩化炭素、キノコ中毒などによるもの、肺炎などに併発する肝炎などがある。肝炎の経過は緩慢であるが、なかには2~10日で昏睡(こんすい)に陥り、死亡する急性劇症肝炎がある。肝炎の自覚症状としては倦怠(けんたい)感、食欲不振、腹部膨満、右下肋部(ろくぶ)の鈍痛などがある。

(2)肝硬変 肝炎ウイルスの感染や多量の飲酒などにより、肝細胞の壊死(えし)をきたし線維化が進展して、肝障害が長く続くと肝硬変となる。死亡率は人口10万に対して10といわれている。また、アルコールの摂取その他の原因で肝臓の脂肪が著しく増加すると、脂肪肝となる。

(3)肝がん 肝臓に、原発性または転移性のがん腫(しゅ)が発生したものである。とくに転移性の肝がんは多く、全悪性腫瘍(しゅよう)の3分の1から2分の1に肝臓へのがん転移がみられる。肝がんの予後は悪い。

(4)胆道結石 胆嚢や胆管などに結石ができるものである。後者は、とくに急激な痛み(仙痛)、黄疸を伴うことが多い。

肝臓の働きを知るために多くの肝機能検査法があるが、肝臓は物質代謝の中心であるので、主としてこれらの物質代謝について各種酵素の質的量的変動を生化学的に調べることが多い。

[坂井泰・市河三太]

動物の肝臓

脊椎(せきつい)動物の肝臓は、膵臓(すいぞう)とともに発生の途中で消化管上皮が陥入してできた消化腺(せん)で、その分泌物の胆汁は胆嚢(たんのう)に集められてから十二指腸へ注がれる。胆嚢のない動物では、肝臓から直接十二指腸へ分泌される。円口類のような下等脊椎動物では、肝臓は単純な管状構造を示し、消化腺としての特徴が顕著である。しかし、多くの脊椎動物では、胆汁の生産とともに、消化管で吸収した栄養物質の貯蔵と代謝のほか、各種の代謝、解毒、赤血球の破壊などを行う。このため、単純な管状腺構造は失われて、血管系との接触面を多くするくふうがみられる。逆に、管状腺の腺腔(せんこう)は部分的に癒着して、空間的にきわめてわずかな胆細管に変形し、肝細胞の分泌物である胆汁は、この胆細管に分泌される。肝臓の内部構造は硬骨魚類以上では基本的には差がないが、ブダイなどでは膵臓が肝臓中に混じって存在するのがみられる。一般に肝臓は結合組織によって肝小葉に分かれるが、ブタではこの小葉間結合組織(グリッソン鞘(しょう))の発達がとくによく、肝小葉の六角形の輪郭がはっきりみえる。この肝小葉や肝管、クッパー細胞などの働きは、ヒトの場合と同様である。

無脊椎動物では、肝臓にあたるものとして中腸腺があるが、その構造は肝臓と大いに異なる。

[新井康允]

『古河太郎・本田良行編『現代の生理学』改訂第3版(1993・金原出版)』▽『中野昭一編著『図解生理学』第2版(2000・医学書院)』

百科事典マイペディア 「肝臓」の意味・わかりやすい解説

肝臓【かんぞう】

→関連項目肝生検|γ-GTP|結腸|生体肝移植

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「肝臓」の意味・わかりやすい解説

肝臓

かんぞう

liver

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「肝臓」の解説

肝臓

世界大百科事典(旧版)内の肝臓の言及

【占い】より

…新大陸では,夢や幻覚による占いがもっとも一般的である。旧大陸においては,古代アッシリアやバビロニアでは,占星術,肝臓占い,夢占いなどが政治において重要な機能を果たし,占いは高度に専門化していた。これに対して古代エジプトでは,死んだ王の彫像の動きによって,問いに対する答え(肯定か否定)を判断したので,占いの専門化はあまりすすまなかった。…

【肝腫大】より

…肝臓が病的に大きくなること。肝臓は人体内で最も大きな実質臓器で,大部分は右上腹部(右季肋部)に位置している。…

【肝】より

…《万葉集》135歌の中に〈肝向(きもむか)ふ心を痛み〉とあり,〈きもむかう〉は心にかかる枕言葉である。枕言葉として通用しえたのは,当時の内臓についての知識が一般化していた度合を示すものだが,この〈きも〉は肝臓と同一とは言いがたい。胆囊としばしば混同され,他方では心や魂を指す語だったからである。…

【消化】より

…なお,口唇は哺乳類特有のもので,哺乳のため発達したものである。 肝臓は中腸起部腹側から出芽形成された大型消化腺で,胆汁を胆管により小腸内に分泌する。また特殊な腸静脈(門脈)により,吸収された栄養分に富んだ血液を受け入れて代謝,調節を行う。…

【中腸腺】より

…動物によって構造,機能ともかなりの差異があり,呼び方もさまざまである。軟体動物では肝臓とよばれ,消化酵素の分泌とともに,腺内,腺細胞内での食物の消化を行うものが多い。カキではグリコーゲンを貯蔵する。…

※「肝臓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新