ものを納めるいれもの。筥,篋,筐,匣,函などとも書く。

日本

箱の使用は生活文化の進歩をあらわすもので,日本では,古くは箱の中に超自然的で神秘的な力や,人に見せてはならない大事なもの,大切なものをこめおくことができると考えられた。日本人は一般に箱に対する関心が強く,その形式や装飾を多様に発達させている。箱の使用が大陸から伝えられたことは,〈ハコ〉が朝鮮語pakoni(筐)と同源であり,唐(韓)櫃(からびつ),唐櫛笥(からくしげ)という言葉があることから知られる。

古くは,竹のひご,木・草の皮や芯(しん),蔓(つる)などを編んでつくった藍胎(らんたい),柳筥,葛箱など,また木の内部をろくろでくりぬいた挽物(ひきもの),薄いヒノキ板を曲げてつくる曲物(まげもの)がおもであったが,やがて木板を継いで箱をつくる指物(さしもの)の技術が中国,朝鮮の影響下に発達した。また動物の皮革を素地に漆を塗ってつくった漆皮(しつぴ)の箱や,鍍金(めつき)で加飾した銅板を素地とした金属製の箱も仏教の渡来とともに伝えられ,日本でも盛行した。また紙や布帛(ふはく)などを用いた箱もある。

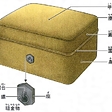

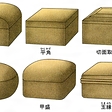

それらの形状は長方形,正方形のものが多く,多角形,円形など,内容品の形状によってさまざまにつくられた。箱の形式は蓋の構造によって名づけられる。桟(さん)蓋,挿(さし)蓋,被(かぶせ)蓋,印籠(いんろう)蓋(合口造ともいう)とあり,底の形式に平底,上げ底,さらに台や脚をつけたものなどがある。外形上の特徴を古代の箱でみると,大陸からの影響の強かった奈良時代のものの多くが蓋の上面は隅が直角の〈隅角(すみかく)〉,切面取(きりめんどり)して化粧をつける。平安中期以降になると,蓋の上面が盛り上がり,胴の中央部が張り,隅が丸く,また入隅(いりずみ)を施すなど柔らかみのある曲線化の傾向を示す。また,蓋と身との口縁外まわりについてみると,奈良時代の箱は強度を保つため麻紐を数度めぐらして漆でかためるなど,機能第一であったが,平安時代になると置口(おきぐち),覆輪という金具をとりつけ,胴部中央に紐をかけるための紐金具座をうつなど,機能性と装飾性の追求が顕著となる。

古代の箱の種類をみると,正倉院には鏡箱,冠笥,外箱,双六(すごろく)箱,袈裟箱,書物をいれた箱,香箱,念珠箱などがのこり,《延喜式》には衾(ふすま)筥,衣(きぬ)筥,剣緒(つるぎのお)筥,巾(ひれ)筥,唾巾(だきん)筥,櫛(くし)筥,刀子(とうす)箱などがしるされ,《類聚雑要抄》に枕筥,香壺筥,薬筥,雑紙筥などが図解されている。これらは室内にあって装飾を兼ねた調度品の役目をもっていた。とくに平安時代において女性の座右にあり,教養と美容のための必要品を収納した箱は手箱であった。《類聚雑要抄》によると,手箱は内部に三つの懸子(かけご)を設け,数多くの小箱を納めた。〈眉造箱,歯黒箱,元結箱,鏡箱,釵子(さいし)箱,櫛掃(くしはらい)箱,櫛箱,白粉箱,爪切箱,熨斗(のし)箱,かもじ箱,硯箱,料紙箱を収め,万葉集抄,後選集抄,古今集とを収納する〉とある。なお,玉手箱は手箱の美称である。代表的な遺品に東京国立博物館の片輪車蒔絵螺鈿手箱(平安時代。国宝)がある。手箱の唐風のものに唐櫛笥がある。奈良の春日大社の神宝は平安前期の例で,方形の鏡をいれる小箱が蓋上中央につき,入隅・印籠蓋の形をなし,鷺足(さぎあし)台にのせる。また日本独特の文具として発達したものに硯箱がある。硯,水滴,筆,墨,刀子,錐(きり)の類をセットとし納めている。これに付属するものに,大判紙をいれる料紙箱,懐紙箱,短冊箱,色紙箱などがある。また硯箱の場合,その蓋もいろいろな役割を果たした。朝儀の際に書きものをのせたり,饗応のとき,肴(さかな)などを盛るなど盆のような使われ方をしたことが平安時代の記録類から知られ,近世でも硯箱の蓋に菓子などをのせた。蓋裏に入念な装飾が施されるのはこのためでもある。ほかに文書類をはこぶ文箱(ふばこ),天皇からの公文書を納める綸旨箱,天皇に差し出す文書をいれる覧箱,上表箱があった。これらは公家の生活を中心に用いられたが,やがて武家にもとりいれられ,さらに簡略化されながら庶民生活に用いられるようになった。例えば上代の菓子を盛る折櫃(おりうず)(ヒノキの薄板を折り曲げてつくる)が,のちに蓋のついた折箱,そして近世から菓子箱に進展した。また箱は必要とする諸道具を簡便に一括する機能を果たしている。近世の茶人が愛好した茶箱が好例で,比較的小型の茶道具を納めて携帯に便利とし,趣好を反映して仕立てるほか,茶器や軸物をいれる保存箱も考案された。

宗教関係の箱も多様をきわめたが,経典を納める経箱,密教の灌頂(かんぢよう)の際に三昧耶戒(さんまやかい)の式文などを納める戒体箱,法会の次第・説教文などを納め脇机上におく据(すえ)箱,説相箱,念珠箱,宝珠箱,袈裟箱,三衣箱があげられる。

これらの箱は,美的に荘厳され,その時代の美術工芸技術の粋を尽くしてつくられた名品も多く現存している。その装飾法は漆工芸では蒔絵,漆絵,木画(もくが),平文(ひようもん),螺鈿など,金工では毛彫,透彫(すかしぼり),象嵌など,またそれらを組み合わせた多様な手法が駆使されている。

→厨子 →櫃

執筆者:郷家 忠臣

西洋

ボックスboxという語は本来は薬,軟膏,化粧品,貴重品などを収納する,木,石,象牙,金属などで作られた小型容器で蓋つきのものを意味していたが,18世紀初期から商品や個人が所持するいろいろなものを収納するための大型容器をも指すようになった。箱は家具のなかで歴史の最も古いものの一つで,チェスト(櫃),棺coffin,金庫・貴重品箱coffer,旅行用トランクなどが含まれる。古代エジプトには化粧道具や鬘(かつら)をいれる蓋つきの箱があり,古代ギリシアにも衣類などをいれる〈キボトス〉とよぶ衣類箱や〈キステ〉とよぶ宝石類をいれる小型の箱が存在した。

貴重品や小物をいれる小型の箱には象嵌細工や宝石,七宝で飾った金属製,精巧な彫刻による象牙製,寄木細工で飾った木製など,美術的価値の高いものが多い。また用途もルネサンス以降,食事用ナイフをいれる〈ナイフ・ボックス〉,かぎタバコをいれる〈スナフ・ボックス〉,白粉を入れる〈パウダー・ボックス〉,つけぼくろを入れる〈パッチ・ボックス〉など,多種多様な箱が作られた。

執筆者:鍵和田 務

〈ソウ〉

〈ソウ〉 〈はこ(ばこ)〉「

〈はこ(ばこ)〉「

、篋、匣、筐、匱、函という漢字も同意語として使用する。素材、形、用途などからみて多種多様であり、実用品から装飾品に至るまでその範囲は非常に広い。基本的には、蓋(ふた)と身から成り立っている。はこ(波古)と音したのは、奈良時代の正倉院文書にある。

、篋、匣、筐、匱、函という漢字も同意語として使用する。素材、形、用途などからみて多種多様であり、実用品から装飾品に至るまでその範囲は非常に広い。基本的には、蓋(ふた)と身から成り立っている。はこ(波古)と音したのは、奈良時代の正倉院文書にある。