精選版 日本国語大辞典 「管玉」の意味・読み・例文・類語

くだ‐たま【管玉】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

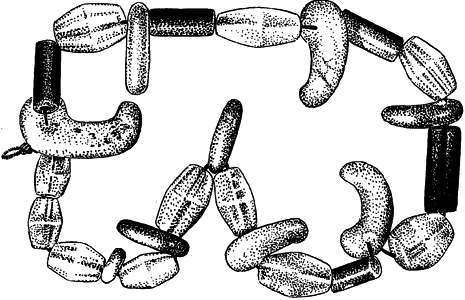

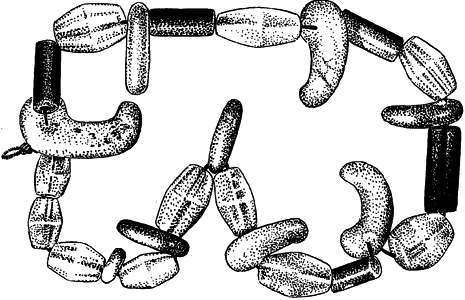

円筒形の玉。縄文時代にも石または鳥骨で作った管状の玉が少量あるが,同形同大の管玉を多数つらねて使用するのは弥生時代からである。弥生時代の管玉は碧玉(へきぎよく)または鉄石英で作り,長さ1~2cm,径3mm程度の小型のものが多く,ガラス製の管玉もあった。古墳時代になると,碧玉の管玉が盛行し,しだいに大型になって,長さ3cm,径8mmぐらいを普通としたが,長さ・直径ともにその倍以上のものも現れ,水晶,メノウなどの材料も用いる一方,祭祀用には滑石の管玉を作っていた。

日本では管玉の材料に緑色の碧玉を多く用いていることを,《万葉集》巻三に〈竹玉(たかだま)をしじに貫き垂り〉などというのが管玉をさすらしいことと結びつけて,管玉の起源を竹玉に求める説がある。しかし,内モンゴル赤峰の紅山後遺跡の管玉には,白色の鳥骨製品と黒色の滑石製品とを混用するものがあって,管玉の祖形が竹玉のみでないことを教えている。

執筆者:小林 行雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

円筒形をした竹管状の玉で、主として装身具として使われた。縄文時代に石製、鳥骨製のものがすこしあるが、一般化してくるのは弥生(やよい)時代になってからで、古墳時代に盛行するが、後期には減少し、奈良時代にはほとんどみられなくなる。弥生時代のものは碧玉(へきぎょく)、鉄石英(てつせきえい)製で、長さ1~2センチメートル、径0.3センチメートル程度の小形のものが多い。最近、ガラス製管玉の発見例が増えてきている。古墳時代には全体的に大形化し、長さ3センチメートル、径0.5~1センチメートル程度が普通であるが、なかには長さ10センチメートル近い大形品もある。材料は碧玉が多く、滑石(かっせき)、水晶、ガラス、めのうなども使われた。奈良時代には正倉院宝物のなかに金銅(こんどう)、サンゴ、めのう製のものがすこしある。管玉の製作はすでに弥生時代から、専門の玉作工人によって行われていたことが知られている。

[望月幹夫]

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

…これらの玉には,緒を通してつなぐために,貫通した孔があり,それぞれの形と孔の位置とによって,種々の名称がついている。日本でふつうに用いる玉の名称をあげると,勾玉(まがたま),管玉(くだたま),丸玉,棗玉(なつめだま),平玉(ひらだま),算盤玉(そろばんだま),切子玉(きりこだま)などがおもなものである。勾玉は湾曲した体のふくらんだ一端に偏して孔をあけたもの,管玉は細長い管状のもの,丸玉は球状のもの,棗玉は丸玉をやや長くした形のもの,平玉は扁球形で平らな面に平行に孔をあけたもの,算盤玉は二つの截頭円錐体を底面で接合した形のもの,切子玉は二つの截頭角錐体を底面で接合した形のものである。…

…その広がりは約4万m2にもおよぶといわれる。これまでの発掘調査では,玉作りに関した工房などの遺構は不明であるが,特に管玉(くだたま)およびその製作途中の未製品が,工具である砥石,石鋸,石針などを伴って豊富に出土したことから,その製作工程が復元可能となった。管玉の原石には,主として赤い鉄石英や緑の碧玉を用いており,他に角玉も作られている。…

※「管玉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新