精選版 日本国語大辞典 「箙」の意味・読み・例文・類語

えびら【箙】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「箙」の意味・わかりやすい解説

箙 (えびら)

武具の一種で箭(や)を盛る調度。携帯用容器の種類としては,上代に用いられた靫(ゆぎ),胡籙(ころく)(胡禄),中世の胡籙(やなぐい),箙,空穂(うつぼ)などがある。箙は,〈やなぐい〉と同じように,飛鳥・奈良時代にもっぱら用いられた隋・唐伝来の〈ころく〉の形式を受け,武士が戦いに用いたものである。形が蚕簿(さんはく)/(えびら)ににているので,この名があるといわれる。古くは〈ころく〉とも,〈やなぐい〉ともよまれ,区別はされなかったようである(《三代実録》貞観16年(874)9月14日の条)。さらに《和名抄》では箙は〈やなぐい〉と訓じ〈えびら〉の訓はなく,《伊呂波字類抄》には〈やなぐい〉と〈えびら〉の訓を記してある。要するに箙は正倉院に現存する葛(つづら)胡籙のようなものが,地方武士の興隆にともなって生じた騎馬での射戦に適した簡便堅固なものに発展し,軍陣に用いられるようになった。一方,朝廷の儀式に衛府(えふ)の官人が帯びる儀仗(ぎじよう)の〈やなぐい〉を生じ,名称だけではなく形状においてもいちじるしく異なる2種のものに発展した。源平合戦以後になると箙は武士の用いるもの,胡籙は朝廷の儀式や神事に用いるものと区別されるようになった。しかし日記,物語類にはなお箙と記して胡籙の意に用い,また箭を盛ったものを胡籙といい,容器のみの場合に箙といったこともあるらしい。

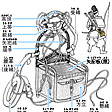

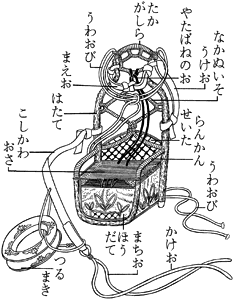

形状と名所

箭を受ける箱を方立(ほうだて)といい,方立に前板・両脇板・背板があり,背板の両端から〈はたて(羽立)〉の蔓(つる)が高く立てられ,上端に高頭(たかかしら)が作られ,はたての間に山道の形に蔓を張り,下方に箭搦(やがらみ),高頭に箭束(やたばね),はたての右に受緒(うけお)の根緒(ねお),左に懸緒(かけお)などの緒所がつけられている。方立の内には鏃(やじり)の先を受ける箭配(やくばり)の櫛形(くしがた)板や筬竹(おさたけ)を張り渡し,方立の前板に角製の蜻蛉(とんぼ)形を飾り付けてあるのが普通である。箭は五五二十五,四五二十,四四十六隻数を重ね列にして四角形に,そのうち尖(とが)り箭2隻,鏑(かぶら)矢2隻を差す。箙は材質・形状・用途により,逆頰箙(さかづらえびら),革箙,葛箙,竹箙,柳箙,塗箙,指箙,筑紫箙,狩箙などに分けられる。逆頰箙は方立,蔓などを熊毛(くまげ)をさかさに上向きにして包む。また熊毛のかわりに猪毛(ししげ)を用いたものもあり,これを〈ししさかづら〉といい,古くは諸衛府の用いたものであったが,のちには一般武将がこれを用い式正箙(しきしようのえびら)と称した。葛箙,竹箙,柳箙,塗箙は方立の材質によって名づけられ,また筑紫箙は主として黒塗りで,方立の底がまるく,はたての蔓はクジラのひげでつくられ,八字形となり,普通の箙とはいちじるしく様式を異にし,筑紫において形成されたのでこの名があるといわれる。なお狩箙は軽便で狩猟用に用いるものをこのようにいったので,主として竹箙を用いた。

執筆者:尾崎 元春

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「箙」の意味・わかりやすい解説

箙

えびら

狩場や戦場で腰に負う矢入れ具の一種。形はのように前板、脇板(わきいた)、背板よりなる方立(ほうだて)とよぶ箱に矢の根を固定する矢配板(やくばりいた)を置き、背板に鉄または籐(とう)製の端手(はたで)をつけ着帯用に緒をつけたものである。箙は靭(ゆぎ)から発展したものとされ、平安時代中期ごろから盛んに用いられた。なお、同時代の矢入れ具である胡籙(やなぐい)と同じものであったらしいことが当時の資料にみえ、また矢を盛った状態のものを胡籙、矢入れ具そのものを箙と称した場合もあったが、鎌倉時代以後、箙は武人用、胡籙は公家(くげ)の儀式用と区別するようになった。箙の種類には熊(くま)や、猪(いのしし)の皮を張った逆頬箙(さかづらえびら)を正式とし、そのほかに柳箙、竹箙、角(つの)箙、塗箙、葛(くず)箙、革箙などがある。

[入江康平]

百科事典マイペディア 「箙」の意味・わかりやすい解説

箙【えびら】

→関連項目矢立

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「箙」の意味・わかりやすい解説

箙

えびら

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新