精選版 日本国語大辞典 「筌」の意味・読み・例文・類語

うえ うへ【筌】

もんどり【筌】

うけ【筌】

あげ【筌】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「筌」の意味・わかりやすい解説

筌 (うけ)

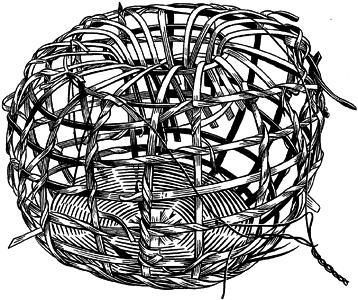

〈うえ〉とも呼ぶ。河川,湖沼,浅海の水底において魚道の要衝に敷設し,魚類の性質を利用してその中に陥穽せしめて捕獲する漁具である。捕獲対象の魚種によって大きさや形は多様であり,その名称も〈胴〉など地域によっていろいろであった。最も普遍的に使用された横筌について構造をみると,竹や樹枝などの細棒を縄や蔓などで編んで筒状にし,その一方を緊縛し他の一方に口を設け,そこから入った魚が脱出できないように漏斗状の〈かえし〉などを付けている。筌への魚族誘致の方法は,(1)強制ならびに迷入陥穽装置と連結せしめての誘導,(2)餌料などによる誘惑,(3)魚族の習性に応じてその好む状況を人工的に作っての誘致に分けられる。(1)はたとえば筌が簗(やな)と結合され,その集魚捕獲装置として使用されるような場合で,このような事情のためか筌を〈やな〉と呼んでいる所もあるという。ほかに簗以外の魚類誘導施設もあった。(3)は流木などの陰影に魚類が好んで集まる習性を利用して,粗朶漬(そだづけ)などを行うものである。

筌の使用は古代から行われており,《古事記》《万葉集》《播磨国風土記》《出雲国風土記》などにも現れ,また弥生時代の遺跡から出土している。そして中世から近世においてはその技術も進歩し,その普及も全国に及んだものとみられる。ただ構造が単純な原始的漁具であるから,原初的形態から著しい変化はありえなかったと思われ,各地の魚類に合わせた細かな改良が加えられながら普及していったであろう。また集魚装置の工夫も進められたに違いない。初期の横筌だけでなく竪筌も使用されるようになり,そこでは一度入った魚が逃げ出せないような〈かえし〉の改良が不可欠であった。コイのような大型の魚もとるようになった。筌の形も箱型のもの,桶型のもの,籠型のもの,笊(ざる)状のものなどいろいろ現れてきた。明治以降の例では,網筌といって網製の一変種も登場していた。

執筆者:二野瓶 徳夫 日本以外でも太平洋,インド洋,大西洋にまで普遍的に分布し,その対象魚種はさまざまであるが,底棲のエビ・カニ類とか,ウナギ等を捕らえる場合が多い。ニューギニア北東部では直径1.5mにも及ぶ大きい筌でマグロの類を漁獲している。なお,この漁法は竹の分布する範囲にとどまらず,太平洋諸島では籐を編むし,大西洋北部では割木で同様のものを作ってロブスターをとっている。

執筆者:大島 襄二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「筌」の意味・わかりやすい解説

筌

うけ

魚を誘い入れて漁獲する籠(かご)状の漁具(雑漁具)。おもに竹材を編んでつくった筒状のものが多いが、目的とする水産動物によって多少形状が異なる。合成樹脂製のものも多く使われている。おもにウナギ、フナなどの淡水の小魚を対象とし、それらの生息する場所に設置する。漁具の仕掛けは、入りやすく出にくい構造にしており、その中に餌(えさ)を入れて水中に沈め、獲物を誘い入れて捕獲する。地方により、モジリ、セン、ドウ、ツツ、カゴ、サガリ、モンドリ、モドリ、マンドウなどとよばれる。

[吉原喜好]

世界大百科事典(旧版)内の筌の言及

【うけ(筌)】より

…捕獲対象の魚種によって大きさや形は多様であり,その名称も〈胴〉など地域によっていろいろであった。最も普遍的に使用された横筌について構造をみると,竹や樹枝などの細棒を縄や蔓などで編んで筒状にし,その一方を緊縛し他の一方に口を設け,そこから入った魚が脱出できないように漏斗状の〈かえし〉などを付けている。筌への魚族誘致の方法は,(1)強制ならびに迷入陥穽装置と連結せしめての誘導,(2)餌料などによる誘惑,(3)魚族の習性に応じてその好む状況を人工的に作っての誘致に分けられる。…

【川漁】より

…特色のあるのは,東北でオキバリ(置針),九州でカシバリ(侵針)などと呼ぶ,夜間釣針に餌をしかけ翌朝ひき上げる方法で,各地にもかなり広く行われる。筌(うけ)漁もまた各地にある。ウエ,オケ,ドウ,モジリ,モンドリなどさまざまの呼名がある。…

【漁具】より

…餌を使うものが多いが,移動経路を知って仕掛けたり,産卵床(イカ籠),生息場所(蛸壺)を提供したりするものもある。せん,筌(うけ),どう,もんどりなどはおもに河川・湖沼で用いられる。アナゴ筒,蛸壺,イカ籠,エビ・カニ籠などは簡単な構造であるが実用性の高い漁具である。…

※「筌」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新