翻訳|sugar

改訂新版 世界大百科事典 「砂糖」の意味・わかりやすい解説

砂糖 (さとう)

sugar

ショ(蔗)糖を主体とする工業製品の総称で,化学名としてはショ糖を使う。ショ糖は,多くの植物によって光合成産物として生産される。

種類

砂糖は原料植物,製造法,製品などによって,それぞれ異なった分類がされる。

原料による分類

原料植物による分類で,カンショ糖(サトウキビ),テンサイ糖(テンサイ。ビート糖ともいう)が代表的なもの。このほか,カエデ糖(サトウカエデ),ヤシ糖(サトウヤシ),ソルガムシュガー(サトウモロコシ)なども外国では一部生産されている。

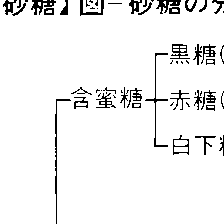

製法による分類

カンショ糖は通常,サトウキビ栽培地周辺で原料糖(糖度96~98度の黄褐色の結晶)にし,これを消費地に運んで白砂糖,グラニュ糖などに精製される。しかし場合によっては,産地で直接白い砂糖にまで精製されることがあり,これを耕地白糖と呼ぶ。テンサイ糖は,ほとんどの場合耕地白糖である。大規模な工業生産の場合にはこのようになるが,伝統的な小規模生産の場合には,サトウキビからの搾汁をそのまま濃縮する黒砂糖,赤砂糖などと呼ばれるものが作られる。近代工場で製造されるものは,遠心分離機を用いて,結晶と蜜(みつ)を分離するので分蜜糖と呼ばれ,黒砂糖の場合,糖蜜分をもそのまま煮詰めて固めるために含蜜糖と呼ばれる。図に示すように,耕地白糖,精製糖にも,それぞれ車糖(くるまとう),白ざら(双)糖などがある。

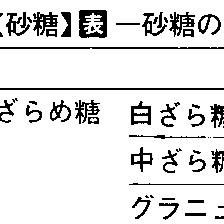

製品の種類

砂糖製品は,結晶の大きさ,ショ糖含量,加工形態などによってひじょうに多くの種類がある。これを大きく分類するとざらめ(双目)糖と車糖に分けることができる。前者は結晶が大きく,砂糖純度が100%に近い高純度の糖で,別名ハードシュガーと呼ばれる。後者は結晶が小さく,転化糖が加えられており,しっとりした感じがあるので,ソフトシュガーと呼ばれている。それぞれの特徴的な砂糖製品の性質と用途を以下に説明する。

(1)白ざら糖 結晶がグラニュ糖より大きく,無色透明で光沢があり,糖度99.9%と最も純度の高い高級な砂糖である。転化糖含量が低いので高温加熱しても着色せず,キャンディ,高級菓子や飲料に多く使われる。家庭用として使われる量は少ない。(2)中ざら糖 結晶の大きさは,白ざら糖とほとんど同じであるが,黄褐色をしている純度の高い砂糖であり,一種の風味をもち,煮物などに用いられる。(3)グラニュ糖 結晶が上白糖よりやや大きく,さらさらした感じの高純度の砂糖で,癖のない淡白な甘みをもつ。コーヒー,紅茶に最適で,菓子,料理用にも多く用いられている。純度は99.8%以上で,ほぼ純粋な砂糖と考えられ,ざらめよりも結晶が小さいために水に溶けやすい。このままの形で使うか,角砂糖の原料にもなる。

(4)上白糖 日本人好みのしっとりしたソフトな甘みをもち白砂糖と呼ばれている。これは結晶に転化糖を添加しているもので,調味料,菓子用,飲物用に用いられ,日本で使われる砂糖の50%を占める万能型の砂糖である。(5)中白糖 上白糖に似ているが,純度がやや低いので淡黄色を呈している。転化糖含量が高いため甘みを強く感じるが,最近はほとんど生産されていない。(6)三温糖 中白糖よりもさらに純度が低く,また灰分などを多く含んでいるので,中白糖よりも色が濃く薄茶色で特有の風味をもっており,煮物やつくだ煮などに使われる。

(7)角砂糖 グラニュ糖を四角に固めたもので,コーヒー,紅茶などに用いられる。(8)氷砂糖 純度99~99.5%の砂糖溶液から大型結晶を作らせたもので,キャンディとしてそのまま食べることもできるし,果実酒用にも広く使われる。(9)粉砂糖 白ざら糖やグラニュ糖などの純度の高い砂糖を細かくすりつぶしたもので,果物にかけたり,ケーキ,クッキーのアイシング,洋菓子のデコレーションに使う。(10)顆粒(かりゆう)状糖 多孔質の顆粒状をした高純度の砂糖で,ひじょうに水に溶解しやすいのでアイスコーヒー,果物にふりかけて用いる。新しいタイプの砂糖である。

(11)和三盆 日本の伝統的な製法で作る淡い卵色の砂糖で,結晶がひじょうに細かく,特有の風味をもつので和菓子の原料として使われる。徳島県,香川県が産地として有名である。(12)黒砂糖 サトウキビの搾汁を濃縮した含蜜糖の一種で,沖縄,鹿児島で作られている。ショ糖純度は85%前後であるが,甘さはかえって濃厚で,強い風味をもっている。かりん糖,ようかんなどに用いられる。

このほかにも,液状糖(液糖)や種々の再生糖がある。代表的な砂糖製品の平均的な成分を表に示す。

製法

ここでは代表的なカンショ糖の製法を中心に述べる。

カンショ糖の製法

(1)原料糖の製造 サトウキビの生産地は熱帯,亜熱帯地域にあり,一般に砂糖の消費地から離れている場合が多い。収穫したサトウキビの形での運搬は不便なために,搾汁,濃縮,結晶の工程で粗糖をつくり,腐敗しにくく貯蔵,輸送に便利な形に変える。

(2)精製糖の製法 サトウキビから製造された原料糖は,消費国に輸送され,ここで最終商品の形に精製,加工される。原料糖を蜜で洗浄し,結晶表面に付着している不純物を除いた後に,温水で溶解し,石灰を加えて炭酸ガスを吹きこむ炭酸飽充によって炭酸石灰の沈殿を作り,これに不純物を吸着させて除去する。そのあと,活性炭,イオン交換樹脂などで精製,脱色して濃縮し,結晶化,結晶分離をくり返して,種々の純度の性質の異なる製品を製造する。

テンサイ糖の製法

テンサイ糖は,代表的な耕地白糖なので,原料を収穫してから最終商品までを一つの工場内で製造するのが特徴である。カンショ糖と最も異なるのは,搾汁ではなく,テンサイを細長い小片に細切し,温水を用いてショ糖分を抽出する点である。精製工程の原理は,精製糖と基本的に同じである。

副産物の利用

サトウキビの圧搾かすはバガスと呼ばれ,原料糖工場のボイラーの燃料とされるが,余剰の出る場合には,圧搾して建築資材,あるいは土壌改良剤として畑へもどしている。近年はセルロース資源として利用する目的で,セルラーゼによる酵素分解の研究も行われている。テンサイ糖のパルプは,家畜飼料として使われる。各工程から最終的に出る糖蜜はアルコール,酢酸,アミノ酸の発酵原料として使われるほか,酵母の生産用糖原として利用される。

執筆者:貝沼 圭二

生産の歴史

サトウキビからとるものと,18世紀末に開発されたテンサイからとるものに大別されるが,歴史的に重要なのは前者である。サトウキビは,ニューギニアが原産と考えられ,地中海東部には7世紀ごろアラブ人がもたらした。しかし,その生産が急増し,ヨーロッパ人の食生活に決定的な影響を与えるようになったのは,16世紀に新世界の植民地が開発されて以来のことである。すなわち,16世紀にはまずポルトガル領のブラジルにサトウキビ・プランテーションがひらかれ,ついで17世紀にはオランダ人の手によって,イギリス領西インド諸島のバルバドスやネビスに移植される。砂糖は,いかなる土地においても人々の嗜好(しこう)に合致する典型的な世界商品=換金作物として,熱帯植民地の最大の生産物となったのである。近世の世界経済の動向は,砂糖の生産と流通をたどることによって描くことも可能なのである。

17世紀後半以後は,ジャマイカにも生産がひろがり,18世紀にはこの島とフランス領のマルティニク,グアドループ両島が生産の中心となる。以上のどの植民地でも,サトウキビは黒人奴隷を労働力として栽培されたうえ,モノカルチャー化が進行したので,社会そのものが,少数の白人プランターと大量の黒人奴隷によって構成されるようになる。ふつうこのような変化を,〈砂糖革命Sugar Revolution〉と呼んでいる。1804年にハイチ革命が起こり,07年にはイギリスが奴隷貿易を廃止すると,砂糖生産の中心はキューバに移る。またこのころには,モーリシャス,ジャワ,フィリピン,レユニオン,ルイジアナなどにも栽培がひろがっており,37年にはハワイ,50年には南アフリカのナタール,64年にオーストラリアのクイーンズランドへも,それぞれ導入される。奴隷貿易や奴隷制度が廃止されたのちも,サトウキビはおもにアジア系の契約労働者(債務にしばられた半ば不自由な労働力)によって栽培されていたために,かつてのサトウキビ・プランテーション地帯は,いまだに深刻な社会矛盾をかかえ込んでいる。上述のようにサトウキビ栽培がふつう,主食生産を含む他のあらゆる経済活動を犠牲にするモノカルチャーの形態をとったことも,同様の悪影響をその後の歴史に残した。

1747年には,プロイセンの化学者A.S.マルクグラーフがテンサイ中に砂糖を発見し,テンサイ糖製造の道をひらき,19世紀にはドイツ,オーストリア,ハンガリーを中心に急速にひろまった。テンサイ糖は1859年には世界の砂糖生産の4分の1,94年には5分の3を占めるほどになった。この結果,近年では,ロシア,キューバ,アメリカ,ブラジル,インドなどが主要な砂糖生産国となっている。

近世初頭以来,砂糖生産は激増し続け,砂糖の消費量が生活水準の指標と考えられてきた。16~17世紀のヨーロッパでは,なお砂糖はごく上流の人々にしか用いられず,〈薬〉ともみなされるほどの貴重品であったが,17世紀末以降,とくに紅茶の普及にともなって,イギリスを中心にその消費が一般化した。そのため,ブドウ酒が豊富で紅茶の普及しなかったフランスに比べると,1775年ごろでもイギリスでは,3倍程度の国内消費(人口1人当りにすると8~9倍)があった。ビクトリア朝のイギリスでは,貧民にとってさえ,それが重要なカロリー源の一つになった。したがって,1807年の奴隷貿易の廃止や33年の奴隷制廃止は,W.ウィルバーフォースらによる宗教的,人道主義的な運動の成果というより,国際的にみて高価なイギリス領西インド諸島産砂糖への保護政策を廃し,労働者のために〈安価な朝食〉を確保しようとするブルジョアジーの利害に沿った動きであった。つまり,穀物法の廃止と同じ動機に動かされたものである。

執筆者:川北 稔

日本人と砂糖

日本に初めて砂糖が伝えられたのは,754年(天平勝宝6)に来朝した鑑真(がんじん)によってであるとされることが多い。それは鑑真の第1次渡航のさいの積荷の中に〈石蜜〉〈蔗糖〉の名が見えるためで,この石蜜を氷砂糖とする説も多い。しかし,鑑真の渡航は難破,遭難をくり返したすえ,6度目にやっと成功したもので,最後の航海時にもそれらを積んでいたかどうかは不明である。しかし,砂糖が奈良時代に伝えられていたことは正倉院宝物の薬剤の中に〈蔗糖〉があることでも明らかである。そして787年(延暦6)6月,宝物の曝涼(ばくりよう)が行われたとき,どういうわけか,その〈蔗糖〉の量が増えていたという記録がある。《後二条師通記》寛治5年(1091)10月25日条を見ると,藤原師通はその日橘俊綱から砂糖を贈られ,それを持参した使者が〈これは唐菓物(からくだもの)だということです〉といったことを記している。平安後期,砂糖は宋との私貿易によってわずかながら舶載されており,薬品ではなく菓子として認識されるようになりつつあったことがうかがわれる。

室町期に入ると,砂糖は急激にクローズアップされてくる。砂糖,白砂糖の語だけでなく,砂糖ようかん,砂糖まんじゅう,砂糖あめ,砂糖餅といった言葉がいろいろな文献に見られるようになる。輸入も消費も著しく増加したためであるが,それでもなお,ようかんやまんじゅうでさえ砂糖を使うものがまれだったことの証左であろう。室町末期,奈良興福寺の塔頭(たつちゆう)多聞院の住職英俊は,1579年(天正7)2月と83年閏正月に堺まで人をやって砂糖を購入しているが,その代金は1斤あたり最初が185文,2回目が140文強であった。単に〈サタウ〉としてあるので黒砂糖だったと思われるが,1回目の直後に買ったそうめんが12把で100文だったから,黒砂糖といえども高価なものだった。毒物と称して主人が壺に秘蔵していた〈黒うどんみりとして,うまさうなもの〉を砂糖だと知って,太郎冠者と次郎冠者が食べてしまう狂言《附子(ぶす)》のこっけいには,当時の日本人と砂糖との関係がみごとに描き出されている。そして,平安期以降においては,日本の甘味料の代表として賞味された甘葛(あまずら)は,いつのまにか歴史の舞台からおりていたようである。

→甘味料

執筆者:鈴木 晋一

江戸時代の砂糖製造

近世初期の日本の砂糖は,中国・オランダ船が舶載するいわゆる唐砂糖のみで,幕府は初め350万斤に制限していたが,1715年(正徳5)には430万斤に改定された。1673年(延宝1)のオランダ人の報告書では,100斤につき中国での仕入値は氷砂糖銀36匁・白糖20匁・黒糖14匁,日本での取引値はそれぞれ70匁・60匁・50匁の高値であった。国産糖の初めは琉球で,1623年儀間真常(ぎましんじよう)が家人を福建に遣わして伝習させたのに始まるというが,事実は1392年福建からいわゆる36姓の唐人が帰化したときにもたらしたものらしい。奄美大島糖業の創始については〈大和浜の直川智(すなおかわち)が中国に漂着滞在中に技術を習得して,ひそかに蔗苗を携え帰り,1610年に製糖を始めた〉という慶長創業説が,1880年の綿糖共進会への報告書以来通説化しているが,1850-55年(嘉永3-安政2)に書かれた《南島雑話》や和家文書(にぎけもんじよ)では〈元禄の初年に川智の孫の嘉和知(かわち)が琉球より伝習し帰り,大和浜西浜原にて試製して120斤を得,それより段々と大島中に流行した〉としており,この元禄創業説が正しい。薩摩藩では1695年(元禄8)黍検者(きびけんしや)を派遣し,また3年後には黍横目,津口横目,竹木横目を設けて産糖支配に乗り出し,早くも1713年(正徳3)には大坂に黒糖を積み登ししている。45年(延享2)には,貢米は砂糖1斤・米3合替で代納するといういわゆる〈延享の換糖上納令〉を出し,さらに77年(安永6)には奄美大島・徳之島・喜界島3島砂糖総買入制を実施した。1830年(天保1)には藩債が500万両に達し,破局の財政再建のために有名な〈天保の改革〉が行われた。30-39年の10年間の大坂積登砂糖金額は235万両であるから,砂糖の果たした役割は大きい。49年(嘉永2)の仕登糖は1610万斤,うち450万斤が琉球糖であったが,薩摩藩は奄美のほか琉球,種子島や領内海辺の産糖もすべて抑え,54年(安政1)以来は沖永良部島・与論島産の砂糖も専売網に組みこんだ。過酷さから64年(元治1)には薩摩藩には稀有(けう)といわれた一揆が徳之島犬田布(いぬたぶ)に勃発した。廃藩置県後も鹿児島県は,政府の砂糖勝手売買の令を秘して大島商社を設立し,藩政時代同様の専売制を引き継がしめたから,各島に猛烈な自由売買請願運動が起こり,いわゆる〈勝手世騒動〉なる大事件となったが,1878年に解決した。

薩摩藩以外では,徳川吉宗はじめ財政難に苦しむ諸大名の奨励や,《農業全書》(1697)の著者宮崎安貞や池上幸豊,大蔵永常,平賀源内など識者の唱導によって各地に糖業が起こったが,1794年(寛政6)には高松藩が大坂に砂糖の積み登しをはじめ,1835年(天保6)になると大坂市場には讃岐,阿波,土佐,和泉,河内,紀伊,駿河,遠江,三河などからの廻着高が1123万斤にも達し,中には讃岐,阿波などの三盆白なる上品さえも登場してきた。これら諸国産の砂糖は〈和製砂糖〉と名づけ,薩藩糖はその形より丸玉または〈たどん〉と称した。薩摩藩でも白糖製造に1767年(明和4)以来着手し,ことに1865年(慶応1)にはイギリス人を招いて白糖の洋式製造を始めたが成功せず,国産糖における独占的地位を失った。

執筆者:原口 虎雄

製糖業

サトウキビ,テンサイなどの原料作物から砂糖製品を作る工業。日本の製糖業は,国内の原料作物から砂糖を作る砂糖製造業と,外国から粗糖を輸入してそれを精製する砂糖精製業に分けられる。日本では北海道でテンサイが,沖縄,鹿児島でサトウキビが作られている。国産糖の生産量は73万t(1981砂糖年度,1981年10月~82年9月)で総需要量269万tの27.1%を占めている。砂糖自給率は1975砂糖年度の15.6%から大幅に上昇している。これには,テンサイが北海道の,サトウキビがとくに沖縄の農業の基幹作物であるため,政府がこれらの生産を振興していることがある。国産糖保護のため,輸入される粗糖には高い関税や調整金が課されている。

国民1人当りの砂糖消費量は,1981砂糖年度で約23kgで,1970年代後半から減少ないし横ばい状態となっている。これには消費者の砂糖離れと競合商品の異性化糖の急増がその背景にある。

日本において,近代的な製糖業が始まったのは明治に入ってからである。1896年,東京に日本精製糖が設立された。この会社は,鈴木藤三郎が1883年に静岡に設立した,氷砂糖をつくる鈴木製糖所を継承したものである。98年には渋沢栄一により日本精糖が大阪に設立されている。その後1906年には,日本精製糖が日本精糖を吸収合併する形で大日本製糖が誕生した。しかし日本で本格的な近代的製糖業が始まったのは,日清戦争の結果,台湾が日本の領土となってからである。1900年には台湾製糖(現,台糖)が設立されている。この台湾における製糖業は,植民地経営の主軸となり,大規模な奨励策をうけて生産能力は飛躍的に拡大し,40年代には産出量が年間150万t以上になり,国内消費量(120万t)をこえ,完全な過剰生産になるまでに至った。第2次大戦の敗戦とともに,台湾,南洋諸島などの植民地を返還するに及んで,日本の製糖業は外国から原料糖を輸入して精製するだけの砂糖精糖業として再出発することになったのである。

戦後の製糖業は,1947-48年にキューバの粗糖が,主食代替品として配給されたことに始まる。これを契機として,50年に政府が製糖業復活のため保護育成策に乗り出したため,日本各地に製糖会社がつくられた。この時期,粗糖の輸入制限のため外貨の割当制が実施され,外貨を割り当てられたメーカーは,安い輸入価格と,国内産糖保護のための高い国内価格によって莫大な超過利潤を得ていた。しかし,このことは同時に不必要な設備拡張をもたらした。

1963年の原料糖の輸入自由化とともに設備能力の過剰が明白となり,市価は製造コストを下回るようになり,精糖各社は赤字決算を続けるようになった。また製糖産業は市況産業であるため,糖価を安定させるために,65年〈糖価安定法〉が公布されたが,この法律には数量制限の規定がなく,また砂糖が差別化のしにくい商品のため,シェア拡大には価格引下げしかないこともあって,市価はこの法律で指定された目標価格よりはるかに安く推移した。このため,適正価格維持のためや業界の構造改善を目的とした設備の休止,廃棄のための法律が制定されている。この業界は,原料の輸入から製品の販売まで商社との結びつきが強く,原糖の輸入自由化以降の不況のなかで,商社を中心とした業界再編が行われている。

執筆者:高橋 秀夫+黒田 満

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「砂糖」の意味・わかりやすい解説

砂糖

さとう

sugar

サトウキビ(甘蔗(かんしょ))またはサトウダイコン(甜菜(てんさい))を材料としてつくったショ糖(サッカロース)を主成分とする甘味料。ブドウ糖、麦芽糖など、他の甘味をもつ糖類を含めることもある。

[河野友美・大滝 緑]

歴史

砂糖の歴史は非常に古く、紀元前327年、アレクサンドロス大王がインドに遠征軍を送った際、その司令官ネアチェス将軍がインドで発見したという。彼は「ハチの助けを借りずに、葦(あし)の茎から蜜(みつ)をつくっている」と報告している。また、前320年には、インドに駐在したことのあるギリシア人メガステネスが、砂糖のことを「石蜜(せきみつ)」と紹介した。石の字が使われているところから、当時すでに固形の砂糖が用いられていたと考えてよい。中国の文書では『異物志』の記載が最初で、それには交趾(こうち)(ベトナム)に甘蔗糖のあったことが紹介されている。また『後漢書(ごかんじょ)』(1~3世紀の中国の史書)でもインドに石蜜のあることが記されている。これらのことから、砂糖はインドで初めてつくられたと考えられ、その原料となったサトウキビは、前2000年ごろインドですでに栽培されていたようである。

砂糖は5~6世紀ごろには、インドから中国、タイ、ジャワに普及した。一方、中央アジアを経てヨーロッパにも伝わった。8世紀になると、キプロス島を経て地中海沿岸にも普及し、その後アフリカ南部にまで移植された。1492年コロンブスのアメリカ大陸発見後、スペイン人、ポルトガル人が新大陸に進出するとともに、キューバ、プエルト・リコ、メキシコ、ブラジルなどの中南米諸国にもサトウキビの栽培を伝えた。これらの地方は、16世紀ごろには世界屈指の砂糖産出国にまで発展した。

日本への砂糖の渡来は奈良時代、754年(天平勝宝6)に唐僧鑑真(がんじん)が来日の際、黒糖を持ってきたのが最初といわれている。「東大寺献物帳」(756)にも「蔗糖」の記事がみえるが、これは薬用に用いられていた。室町時代に入って、中国との貿易が盛んとなり、砂糖の輸入も多くなった。しかしその量は微々たるもので、同じような状態が江戸時代まで続いた。

日本に製糖法が伝わったのは、慶長(けいちょう)年間(1596~1615)奄美(あまみ)大島の直川智(すなおかわち)が台風のため中国福建に漂着し、そこでサトウキビ栽培と製糖の技術を習得、ひそかにサトウキビの苗を持ち帰って植え付けたのに始まるという。『南島雑話』には元禄(げんろく)年間(1688~1704)創始説も記されている。琉球(りゅうきゅう)では、1534年(天文3)サトウキビの栽培が行われていたことが記録にみえるが、製糖は奄美より遅れ、1623年(元和9)儀間真常(ぎましんじょう)が村人を貢船に便乗させて福建に遣わし製糖技術を習わせたことによる。

薩摩(さつま)藩は、三島(大島・喜界(きかい)島・徳之島)の砂糖総買入れを始め、琉球産にも貢糖制度を定めて独占を図った。黒糖のほか白糖もつくられたが、黍(きび)汁1斗から黒糖5~6斤が得られるのに対し、白糖はわずか1斤弱にすぎなかった。8代将軍吉宗(よしむね)は、砂糖の輸入を制限し、国産を奨励した。和製砂糖は初め薩摩藩の独占的産物であったが、江戸末期には、讃岐(さぬき)、阿波(あわ)、土佐、和泉(いずみ)、河内(かわち)などでも製糖が行われ、白砂糖もつくられるようになった。白砂糖をさらに精製して純白の結晶とした高級品は、三盆(さんぼん)・三盆白(さんぼんじろ)とよばれて珍重された。三盆の名は、精白のために3回、盆(土製の鉢)の上でもんだためとか、あるいはそれを舶載した中国人の官位が三品(さんぼん)であったことに由来するともいわれる。初め輸入に頼っていたが、しだいに国産(和三盆(わさんぼん)ともいう)も現れ、とくに讃岐の三盆白は上品として知られた(なお、近代製法による上白糖を「三盆白」とよんだこともある)。しかし、江戸時代の庶民にとって砂糖はまだまだ貴重品で、砂糖が本格的に日本に普及したのは明治以後のことである。

一方、サトウダイコンを材料としてつくる甜菜糖がヨーロッパに普及したのは、ナポレオンが1806年にヨーロッパ大陸を封鎖したとき以来のことで、日本へは1876年(明治9)に黒田清隆(きよたか)が北海道開拓使長官のとき移入された。日清(にっしん)戦争(1894~1895)後の台湾領有によって本格的な製糖業が行われ、砂糖生産額は飛躍的に伸びたが、現在では粗糖のほとんどを輸入に頼り、国内で精製する方式をとっている。

[河野友美・大滝 緑]

種類

砂糖の種類としては、その原料面から分けると、サトウキビからつくる甘蔗糖、サトウダイコン(テンサイ、ビート)からつくる甜菜糖(ビート糖)、サトウカエデの樹液からつくるかえで糖(メープルシュガー)、サトウヤシやココヤシの樹液を集めてつくるやし糖、サトウキビに似たモロコシの茎から汁を絞ってつくるもろこし糖(ソルガムシュガー)などがある。主力は甘蔗糖と甜菜糖である。また製法から分けると、糖蜜分を含む「含蜜糖」と、糖蜜分を分離した「分蜜糖」の二つとなる。日常使用されているのは、ほとんどが分蜜糖である。

含蜜糖は糖蜜を含んでいるため色が黒く、また強い甘味とともに特有の糖蜜臭をもっている。成分はショ糖分であるが、無機質やビタミン類が少量含まれている。黒糖は普通、黒砂糖とよばれ、サトウキビを絞った汁に石灰を加えて液を中性にし、夾雑(きょうざつ)物を漉(こ)してそのまま濃縮し、固まらせた砂糖で、日本では沖縄、奄美大島で産する。このほか赤褐色の小さい塊の混ざった粗い粉状の赤糖、小さな結晶粒子の混ざった半固形の白下(しろした)糖、各種の含蜜糖や精製糖、糖蜜などを配合し、加熱し直してつくる再製糖などがある。四国では、白下糖に水を加えて絞ることを繰り返してつくる高級和菓子用の和三盆(三盆白)がつくられる。

分蜜糖は、糖蜜が分離され、精製されているので、色の白いものがほとんどである。生産地でサトウキビの絞り汁から不純物を取り除き結晶化させたのち糖蜜を遠心分離機で除いたものが原料糖で、これを精製工場で精製したものが精製糖である。サトウキビから直接白砂糖をつくることもあるが、この場合の白砂糖は耕地白糖とよばれる。精製糖は、車(くるま)糖とざらめ糖に大きく分けられる。車糖は結晶が細かくしっとりした感じがあり、ソフトシュガーともよばれる。なお、車糖には、湿潤性の保持と固結防止のため、ビスコ(砂糖を塩酸で分解してブドウ糖と果糖にしたもの)がふりかけられている。果糖を含むため甘味が強く、このために車糖はビスコを加えないざらめ糖より甘ったるい。日本で通常よく使用されるのは上白糖で、これは車糖に属し、白砂糖とよばれている。このほか上白糖よりやや純度が低く淡褐色の中白糖(ちゅうじろとう/ちゅうはくとう)や、中白糖よりさらに純度が低く黄褐色の三温糖(さんおんとう)があるが、中白糖は最近は一般にはほとんどみられない。ざらめ糖は、車糖に比べて結晶の大きい精製糖で、ショ糖分の純度が高い。ざらめ糖は結晶の感じが固いので、ハードシュガーともよばれている。ざらめ糖のなかでいちばん結晶の小さいのがグラニュー糖で、家庭で紅茶、コーヒーなどに用いられる。このほか白ざら糖、白ざら糖よりやや純度が低く、うすい黄褐色をした中ざら糖(黄ざら糖)などがある。また白ざら糖にも結晶の大小があり、一般に結晶の大きいものほど純度がよく、高級品である。中ざら糖では、カラメルで着色したものもある。

砂糖を加工したものに、粉糖(ふんとう)(粉砂糖)、角砂糖、氷砂糖などがある。いずれも、グラニュー糖や白ざら糖を原料としてつくられる。粉糖は、白ざら糖やグラニュー糖を粉砕したもので、固結防止に可溶性デンプンなどを添加したものが多い。フルーツやケーキの飾りに使われる。角砂糖は、グラニュー糖に、少量の水に溶かしたグラニュー糖を混ぜて立方体、あるいは各種の形に型押しをしたものである。氷砂糖は氷糖(ひょうとう)ともよばれ、グラニュー糖を水に溶解、濃厚な糖液から大きな結晶をつくったものである。製造法により、結晶の大きさが不定形のものとそろったものとがある。そのほか顆粒(かりゅう)状糖、液糖などがある。顆粒状糖は微粉糖を固めて多孔質にしたもので、冷水にも溶けやすくアイスコーヒーなど冷たい飲み物やヨーグルトなどに適している。液糖は、グラニュー糖を溶解したものや、砂糖を結晶させる前の状態のもの、ショ糖の一部または全部を転化糖にしたものなどがある。製菓、清涼飲料などに用いられる。

[河野友美・大滝 緑]

製法

製糖および精糖は、精製、結晶化、分蜜の工程でできあがる。サトウキビの例で説明すると、サトウキビを刈り取り、茎から液汁を絞り取る。この糖汁に石灰を加え沈殿濾過(ろか)して不純物を除去したのち、蒸発缶で濃縮する。これをさらに真空結晶缶によって濃縮し、結晶種(だね)として砂糖の小さい結晶を加えると、それを核として過飽和なショ糖が結晶化するので、遠心機にかけ糖蜜分を分離する。これが原料糖である。日本へはこの状態で各国から輸入される。精糖工場では原料糖を一度温水で溶解し、活性炭、イオン交換樹脂などで精製し、濃縮缶に入れて減圧下で濃縮する。過飽和状態になったとき、結晶種を加えて結晶をつくる。種を多く加え急速に冷やすと、車糖のような細かい結晶のものができ、種を少なくして時間をかけて冷却すると、ざらめ糖のような大きい結晶が得られる。結晶ができたら遠心機にかけ母液と分離し、のち乾燥・冷却し、製品となる。製品は家庭用から業務用まで用途別に包装される。

甜菜糖はサトウダイコンを洗浄後薄く切り、浸出装置内に導き、温水を用いて糖分を浸出する。糖液を精製、濃縮後、甘蔗糖の精糖と同様、結晶化、分蜜、乾燥、冷却が行われる。

[河野友美・大滝 緑]

消費

砂糖の消費は文明のバロメーターなどといわれているが、一般的にみて文明の進行とともに砂糖消費は多くなる傾向がある。日本では年々消費量が増加し、1972年(昭和47)には1人当り年間30キログラム近くあった。しかし1970年代なかばからのデンプンを原料とした異性化糖の急速な増加に伴い、砂糖の消費量は減少している。日本で消費される砂糖の多くが外国から輸入され、国内で生産される砂糖は日本の総消費量の約30%である。北海道および沖縄、鹿児島が主産地である。

[河野友美・大滝 緑]

生理

砂糖はほとんどがショ糖で、体内に吸収されやすい。吸収された砂糖は主としてエネルギー源として使用される。ショ糖の分子は、ブドウ糖と果糖各1分子が結合したもので、体内で果糖とブドウ糖に分解され、また果糖は最終的にはブドウ糖となり、エネルギー源として利用される。しかし、過剰に摂取された場合、一部がグリコーゲンとして肝臓や筋肉の細胞に蓄えられ、さらに余剰なブドウ糖は中性脂肪に変化する。また、食前に砂糖を多く含むものを摂取すると血中糖度があがり、このため満腹感が生じて食事が進まないことがあるので注意が必要である。なお、疲労の著しいときは、砂糖の摂取で急速に血液中に糖分が補われ、エネルギー源となるため元気が回復する。砂糖は1グラムでほぼ4キロカロリーのエネルギーをもつから、コーヒー1杯に入れる砂糖量8グラム(小さじ約2杯)程度では、30キロカロリーくらいになる。

[河野友美・大滝 緑]

調理

砂糖には強い脱水性や保水性があるため、料理に甘味をつけるだけでなく、こういった物理的性質も広く利用されている。脱水性を利用して保存性を高めたものに砂糖煮、砂糖漬け、ジャム、羊かんなどがある。またメレンゲでは、砂糖によって脱水させることで、卵白を泡立ててからの気泡の崩壊を防止する。ゼリーではコロイド液から脱水することで、ゲル化剤のゼラチンやペクチンの分離と網状組織形成を助けてゲル化を早め、ゼリー状を保つ。餅(もち)菓子、菓子パン、ケーキなどでは砂糖の脱水性、保水性などにより老化を防ぎ、しっとりさせることができる。

砂糖は煮とかすと、その煮詰め温度によって、もとの砂糖とは違った形に変化する。102~105℃で濃いシロップが、110~115℃に煮詰めたあと強く攪拌(かくはん)して微細な結晶を生じさせるとフォンダン(すり蜜ともいう)が、160~180℃に加熱するとカラメルができる。フォンダンは菓子などに、カラメルは独特の香りと苦味をもっているのでプディングの風味づけなどに用いられる。

[河野友美・大滝 緑]

『吉羽和夫著『自然味の職人たち――砂糖・塩・醤油』(1993・新日本出版社)』▽『糖業協会編『近代日本糖業史』下(1997・勁草書房)』▽『アスペクト編『砂糖(至宝の調味料)』(2000・アスペクト)』▽『糖業協会編『現代日本糖業史』(2002・丸善プラネット、丸善発売)』▽『名嘉正八郎著『黒砂糖の歴史――沖縄・奄美の文献から見た』(2003・ボーダーインク)』▽『川北稔著『砂糖の世界史』(岩波ジュニア新書)』▽『高田明和著『「砂糖は太る」の誤解』(講談社・ブルーバックス)』

百科事典マイペディア 「砂糖」の意味・わかりやすい解説

砂糖【さとう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

食の医学館 「砂糖」の解説

さとう【砂糖】

《栄養と働き&調理のポイント》

砂糖はサトウキビや甜菜(てんさい)の糖分を精製した甘味料で、一般的な上白糖のほか、未精製の黒砂糖、高純度のグラニュー糖、果糖、和三盆(わさんぼん)など、多くの種類があります。

○栄養成分としての働き

その主成分は炭水化物の一種の蔗糖(しょとう)で、精製度の高い砂糖はほぼエネルギーのみのかたまり。逆に精製度の低いものは、原料に由来する栄養素を含んでいます。

〈黒砂糖の豊富なミネラルが免疫力を高める〉

とくに黒砂糖はカリウムやカルシウム、鉄などのミネラルや、ビタミンB6が豊富です。砂糖は消化吸収にすぐれ、すばやくエネルギーに転換するため、疲労時に摂取するとすばやい回復に役立ちます。また、食品の保存性を高めたり、煮ものなどにつやをだしたり、ケーキをふんわりさせたりする作用もあります。

料理の際に覚えておきたいのは、精製度の高い砂糖ほど甘みが上品で、精製度の低い砂糖は風味が複雑な反面、味がしつこいこと。そこでコクをだしたい料理には黒砂糖を、あっさりした料理には上白糖と使い分けるのがコツです。また、煮もののときは砂糖を先に入れると、うまく味を含ませることができます。

無論、とりすぎは中性脂肪をふやしたり、肥満や糖尿病、ビタミンB1不足をまねくので要注意。また、アレルギー体質の人も注意してください。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「砂糖」の意味・わかりやすい解説

砂糖

さとう

sugar

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「砂糖」の解説

砂糖(さとう)

サトウキビを原料とする砂糖生産は,原産地のインドあるいは東南アジアから中国をへて,17世紀初め頃琉球(りゅうきゅう)に伝わった。一方インド以西の砂糖生産は,7世紀初め頃にイラン,イラクの低地に導入され,8世紀にはエジプトでもサトウキビ栽培が開始された。10世紀以降,イスラーム世界の砂糖(スッカル)はヨーロッパ向けの重要な輸出商品となり,その消費の拡大につれてシュガーの呼称が定着した。イスラーム世界の製糖技術は,大西洋を越えて西インド諸島や南アメリカに伝えられ,16世紀以降,黒人奴隷を用いた砂糖プランテーションが行われるようになると,ヨーロッパでは砂糖入りのコーヒーや紅茶を楽しむ習慣が定着した。ヨーロッパなど冷涼な地域でビート(砂糖大根)を原料とする砂糖生産が開始されるのは,18世紀以後のことである。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「砂糖」の解説

砂糖

さとう

古来の甘味は干柿・甘葛などを使用。14世紀に中国から輸入され,薬用として珍重された。16世紀から輸入量も増加し,江戸時代にはサトウキビを原料とする琉球産の砂糖で,薩摩藩は巨利を得た。幕府・諸藩も国産を奨励し,薩摩をはじめ九州・四国・紀伊・駿河などで甘蔗を栽培・製糖した。また黒糖から白糖にする精製も進んだ。開港後輸入糖に押されたが,台湾領有後政府の保護で発展,第二次世界大戦前には国内需要をほぼ充足した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

普及版 字通 「砂糖」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本文化いろは事典 「砂糖」の解説

砂糖

出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報

栄養・生化学辞典 「砂糖」の解説

世界大百科事典(旧版)内の砂糖の言及

【糖】より

…もともとは天然の甘味成分に対して与えられた漠然たる用語であるため,場合により多少違った意味で用いられる。(1)もっとも厳密には糖類saccharideのうち水溶性で甘味をもつものの総称で,単糖と多くの少糖を含める。(2)糖類一般,つまり単糖,少糖,多糖を含める。(3)さらに広く糖質一般,つまり炭水化物を指すこともある。多糖炭水化物単糖【村松 喬】…

【糖質】より

…炭水化物の別称。炭水化物は(CH2O)nの分子式を示すことが多く,あたかも炭素と水が化合したかのように受け取られ,このように称された。しかし,これは誤解とも言え,他のしかるべき名称に置き換えるべきだとの考えがあり,日本でも糖質という言葉が広く使われるようになっている。炭水化物【村松 喬】…

【紅茶】より

… 緑茶文化が日本の茶の湯文化におけるようにわび,さび的精神文化へ昇華したのに対し,紅茶文化は物質文化ないし資本主義的経済発展を促したところに特徴がある。そうした発展を促す契機になったのは,中国や日本ではみられない茶に砂糖を入れて飲む方法を開発したことである。そのために当時高価な奢侈(しやし)品であった砂糖が,茶の補完材として18世紀における最重要商品となった。…

【商業革命】より

… 原住民インディオの労働に支えられた新世界の銀生産は17世紀の20年代くらいから枯渇しはじめる。これに代わって重要になるのが,すでにブラジルで展開されていた砂糖生産である。サトウキビ栽培の中心はやがてイギリス領およびフランス領の西インド諸島に移るが,この産業はつねに大量の黒人奴隷を必要としたために,西アフリカからの奴隷貿易を軸として,〈三角貿易〉が成立した。…

【ショ糖(蔗糖)】より

…サトウキビ,サトウダイコン(テンサイ)などの多くの植物によって合成されるグルコースとフラクトースが1分子ずつ結合した二糖類。ショ糖を主体とする工業的製品を総称して砂糖と呼ぶ。ショ糖および砂糖という言葉は混同して使われることが多いが,化学物質として扱う場合はつねにショ糖の名称が用いられる。…

【藩専売制】より

…ついで西国諸藩では櫨(はぜ)および櫨蠟,東国諸藩では漆および漆蠟の専売が注目される。ほかに幕府が専売制の対象とした鉄,銅,シンチュウ,ニンジンなどをはじめとして繰綿,木綿,塩,砂糖,青莚(あおむしろ),石炭,生糸,茶,タバコなどの多種多様な商品が専売の対象となっている。

[専売の方法]

これら商品の仕入れにあたっては,藩自身が商人を排除してみずから商品の仕入れにあたる直接的購買独占と,有力商人に任せて彼らを通して商品を仕入れる間接的購買独占との二つがあった。…

※「砂糖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

の汁から作った砂状の糖。

の汁から作った砂状の糖。