精選版 日本国語大辞典 「石門心学」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「石門心学」の意味・わかりやすい解説

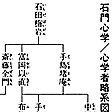

石門心学 (せきもんしんがく)

江戸時代に石田梅岩により始められた庶民教学。石門とは石田梅岩の門流という意味である。心学という言葉は中国で使われ,日本でも近世初期から《心学五倫書》などの書物に使われているので,石門という文字をつけて区別した。商家に奉公しながら儒教を学んだ梅岩は,1729年(享保14)京都で町人を集めて聴講無料の講釈を始め,広く庶民に道義を訴えて,日本における社会教育の始祖となった。また月に3回の研究会を開いて,門弟の養成に努めた。梅岩は商人を市井の臣としてその社会的職分を強調し,商業道徳の確立を説いた。梅岩の後を継いだ手島堵庵(とあん)は師の思想を平易化するとともに,心学の同志が集まって切磋琢磨(せつさたくま)する組織として梅岩以来の月次の研究会を会輔と名づけ,会輔席にあてる講舎の制をたてた。京都では堵庵の自宅をあてた五楽舎のほか,明倫舎,脩正舎,時習舎の3舎ができ,この3舎が心学の本山となって,ここから各種の認可証が発行され,これを三舎印鑑といった。大坂には明誠舎,静安舎,倚衡舎などが,江戸には参前舎・慎行舎が設けられ,15ヵ国に22舎が設立された。堵庵は門弟の統制にも意を用い,本心を発明したものに断書という印可状を与え,講舎の社中には社約を作らせた。

堵庵の門弟中沢道二は1779年(安永8)江戸へ下って参前舎をたてたが,播州山崎藩主本多忠可をはじめ10藩の藩主が道二の門に入った。町人の学問が上流武家へ浸透したのである。道二は,比喩や諧謔を交え,笑わせながら考えさせる道話形式を確立した。彼の道話は多くの人々を魅了した。堺で道話を興行したときは町奉行をはじめ3000人の聴衆が集まった。そのころ京都に上河淇水(うえかわきすい)(1748-1817)があり,門下の統制を強化することに努め,とくに心学思想の朱子学化を図った。また,異色の心学者として鎌田柳泓(りゆうおう)(1754-1821)がおり,儒仏老の三教の一致を説くとともに,朱子学も陽明学もその窮極においては一致すると主張した。知・情・意の根源を求め,雄大な体系をたてるとともに,経験的心理学に近い究明も行った。脇坂義堂(?-1818)は舌禍によって堵庵から破門されたが,江戸へ下って道二の知遇を得て,人足寄場教諭方に推薦された。その講話は《心学教諭録》と題して出版されたが,その他20種50巻に及ぶ平易な教訓書を著した。柴田鳩翁(きゆうおう)は京都を中心に十数ヵ国を巡講し,おもしろい道話を聞かせて世人を魅了し,その聞書き《鳩翁道話》(正編1835刊)は一世を風靡(ふうび)し,明治時代にもベストセラーになっている。ここに心学といえば道話を意味するまでになり,心学道話という言葉が定着した。奥田頼杖(?-1849)も巧みな話術で聴衆に訴え,その名声は鳩翁に劣らなかった。彼の道話の聞書き《心学道の話》は参前舎での道話を平野橘翁が筆記したもので,《鳩翁道話》と並び称せられる。鳩翁は失明し,頼杖は足が悪く,両者とも不自由の身で活躍した。

明治維新を迎えて,各地の講舎は廃絶し,京都の明倫舎と脩正舎,東京の参前舎,大阪の明誠舎がようやく命脈を保った。1905年,大阪では山田俊卿が明誠舎を社団法人とし,京都や東京の各舎もこれについで法人格をもつようになった。

→心学

執筆者:竹中 靖一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「石門心学」の意味・わかりやすい解説

石門心学

せきもんしんがく

江戸中期の石田梅岩(ばいがん)を開祖とする実践哲学で、近世町人の日常の生活体験を基礎にして神道(しんとう)・儒教(じゅきょう)・仏教の三教や老荘(ろうそう)思想をも取り入れて、人間の本性を探究しようとする人生哲学、近世庶民の生み出した倫理的自覚の学である。石田梅岩が1729年(享保14)に京都で心学の講義を開講してから、その門下の手島堵庵(てじまとあん)の活躍でしだいに普及し、堵庵門下の手島和庵(わあん)、上河淇水(うえかわきすい)が関西で、中沢道二(どうに)が江戸を中心に布教活動に乗り出し、各地に心学講舎(こうしゃ)が設立された。心学は庶民のみならず、やがて大名や上層武士にも浸透し、幕府の保護もあって全国的に広まった。後期には富岡以直(いちょく)、布施松翁(ふせしょうおう)や鎌田一窓(いっそう)とその養子鎌田柳泓(りゅうおう)、さらに柴田鳩翁(きゅうおう)らが心学者として活躍し、石門心学は近世思想界の一大潮流を形成した。

石門心学思想の特色は、第一に、近世において道徳的に卑しめられていた庶民に対し、道の実践では武士と対等の存在と説いたヒューマニズムの主張である。第二に、四民(士農工商)の社会的役割と存在意義を具体的に明確にし、とくに町人についての社会通念であった賤商(せんしょう)観を否定するとともに、自他の和合を基本にした商業道徳の自覚を強調したことである。第三に、心学者たちは、心学思想普及のための教化方法として、道話(どうわ)という平易軽妙な語り口による講義や施印(せいん)というポスター形式などの方法を採用し、聖人の学問を身近なわかりやすいものとして紹介し、一般庶民の社会教化に大きな影響を与えた。また、寺子屋教育などのテキスト作成や就学児童に対する特別講義の実施など、児童教育にも積極的に関与し、教育の実をあげた。第四に、心学者たちは単なる教説の普及だけではなく、各地の教諭所や江戸佃島(つくだじま)の人足寄場(にんそくよせば)に教導のために出張したり、飢饉(ききん)に際して各講舎を中心に施米(せまい)などの救済活動を行ったり、あるいは丙午(ひのえうま)などの迷信に対する啓蒙(けいもう)運動など、社会の現実に対応した実践活動を展開した意義も重要である。

前記のような多様な石門心学運動の過程で、初期の石田梅岩にみられた人間の本性に関する哲学的探究と「正直」と「倹約」の徳を中心に商人の立場を積極的に主張した姿勢から、心学は「本心」の平安なあり方を主題とする「心」の「学」に転化するなど、時代の変化と心学者たちの個性による問題関心の変化がみられるが、石門心学が近世思想界に果たした役割の重要性は十分に評価しなければならない。

[今井 淳]

『柴田実編『日本思想大系42 石門心学』(1971・岩波書店)』▽『石川謙著『石門心学史の研究』(1938・岩波書店)』▽『竹中靖一著『石門心学の経済思想』(1962・ミネルヴァ書房)』▽『柴田実著『梅岩とその門流』(1977・ミネルヴァ書房)』▽『古田紹欽・今井淳編『石田梅岩の思想』(1979・ぺりかん社)』▽『石川謙著『心学――江戸の庶民哲学』(日経新書)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「石門心学」の意味・わかりやすい解説

石門心学

せきもんしんがく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「石門心学」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の石門心学の言及

【家訓】より

…〈家法書〉〈定法〉〈式目〉〈店掟書〉などと題されたものの中には,家訓と区別される店規・店則を含むものもあり,その内容や形式も一様ではないが,その根底に共通するものは,封建的身分社会としての時代意識を反映して,知足安分をモットーとし,家業の出精を説く中でも,祖法墨守・新儀停止という保守・伝統主義が重視され,商業活動の要諦ともいうべき才覚・算用も,私利私欲の否定=正直の徳義が優先された。そして後期における町人社会への石門心学の浸透は,各商家における家訓の独自性を希薄にし,他家の家訓の転用なども行われ,内容は大同小異のものが多くなったが,それでもひとたび家訓と定められると,その家に固有な祖法として神聖視され,子孫へ伝承された。 また同時期の農村にあっても,土地の集積が進んだ上層農家では,家産意識の形成が進み,遺言状などの形で家訓の作成がみられるようになった。…

【日本】より

…不変の枠組みを前提とすれば,集団内部での個人の行為の善悪は,当人の〈心〉の問題,意図の問題に帰着するだろう。 江戸時代の後半期に流行した石門心学の要点は,第1に,行為の評価は,その結果よりも意図によるべきこと,第2に,善意は,利己的でなく,社会から与えられた役割を果たそうとする意志として定義されること,第3に,最高の倫理的価値は,つねに善意の生じるような心的状態を培うことであった。赤穂浪士の復讐の圧倒的な人気――それは歌舞伎や映画を通じて200年以上も持続した――も,主君への忠誠という動機(家臣の役割に忠実な自己犠牲という善意),および彼らの集団の団結とかかわり,その行動の結果(私的暴力の行使による多数の犠牲者)とはかかわらない。…

【常陸国】より

…常陸の国学は近隣諸国に比して劣勢であったが,《検田考証》などを著した土浦の町人国学者色川三中の業績は逸することができない。石門心学は,寛政期(1789‐1801)から盛んとなり,下館城下に有隣舎,土浦城下に孝準舎,小田村(現,筑波町)に尽心舎,水戸城下に三省舎,太田村(現,常陸太田市)に孝友舎などの講舎が建ち,江戸方面から講師も巡回して一時教勢を広げたが,幕末期には衰微した。庶民教育のための私塾,寺子屋は,天保期(1830‐44)以降幕末にかけてかなり普及した。…

※「石門心学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新