デジタル大辞泉 「相撲」の意味・読み・例文・類語

すもう〔すまふ〕【相‐撲/角=力】

1 裸でまわしをつけ、素手の二人が、土俵内で相手を倒すか、または土俵外に出すことによって勝負を争う競技。古くは武術・農耕儀礼・神事として行われ、平安時代には宮中の年中行事として

2 「相撲取り」の略。

[下接語](ずもう)足相撲・腕相撲・大相撲・押し相撲・女相撲・勧進相撲・給金相撲・草相撲・

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

2人が押し合い、突き合い、組み合って、力技(ちからわざ)によって行う個人競技の一種。スポーツ競技としては、俵で円形に築いた土俵(相撲場)の中で、裸に回し(褌(みつ))を締め、素手で、ルールに従って、2人が倒し合いや出し合いをして勝敗を争う競技。農耕民族である日本人が、豊作に感謝し、五穀豊穰(ほうじょう)を祈願する神事から生まれたものといわれる。日本を代表する格闘技でプロの大相撲とアマチュア相撲の二つがある。ほかに古くから神社に伝わる儀礼的な神事相撲、祭礼に行われる奉納相撲、子供相撲、農・漁村や地方都市における土地相撲(草相撲)などがある。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

相撲に類するスポーツは、世界各国で大昔から行われていた。たとえば、5000年前の古代バビロニアのカファジェの遺跡からは、取り組んだ姿の人形の青銅置物が発見され、また2500年前エジプトのナイル川横穴にある壁画には、相撲かレスリングのような絵画がたくさん描かれている。さらに、ほぼ同時代のインドでは、悉達多(しっだるた)太子(釈迦(しゃか)の幼名)が相撲に勝って姫を得たことが、釈迦一代記の『本行経(ほんぎょうきょう)』にみえる。この経本を409年にインド人が漢訳したとき、梵語(ぼんご)のゴダバラを「相撲」という新語で表現し、これが6世紀中ごろ日本に伝来すると、以前からあった「争い」「抵抗」などを意味する大和(やまと)ことばの動詞である「すまふ」に当てはめ、やがて「すまひ」の名詞に変化し、のちに音便化していまの「すもう」になった。

日本でも現在の相撲に似た力技が古くから行われていたことは、古墳時代の遺跡から出土した「須恵器」にかたどられた相撲人形(島根県浜田市出土)によっても知ることができる。神話・伝説としては、神代の「国譲り」の争いが、建御雷神(たけみかづちのかみ)(武甕槌神)と建御名方神(たけみなかたのかみ)の力比べによって解決したことが『古事記』にあり、『日本書紀』には、野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)の力比べの伝説が記されているが、これは垂仁(すいにん)朝のころとあるから、考古学上ではほぼ4世紀前期の古墳時代に相当する。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

民俗学上すでに弥生(やよい)時代の稲作文化をもつ農民の間に、五穀豊穰の吉凶を神に占う農耕儀礼として相撲が広く行われていたことが明らかにされているが、このように相撲は、ただ単に力比べのスポーツや娯楽ではなく、本質的には、農業生産の吉凶を占い、神々の思召(おぼしめ)し(神意)を伺う神事として普及し発展してきた。相撲が史実として初めて記録されたのは、642年(皇極天皇1)古代朝鮮国の百済(くだら)の使者をもてなすために、宮廷の健児(こんでい)(衛士(えじ))に相撲をとらせたという記述で、『日本書紀』にみられる。

726年(神亀3)、この年は雨が降らず日照りのため農民が凶作に苦しんだ。聖武(しょうむ)天皇は伊勢大廟(いせたいびょう)のほか21社に勅使を派遣して神の加護を祈ったところ、翌727年は全国的に豊作をみたので、お礼として各社の神前で相撲をとらせて奉納したことが、公式の神事相撲の始まりと記されている。農村における秋祭の奉納相撲も、その名残(なごり)の伝承である。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

飛鳥時代に続き奈良時代の宮廷でも、相撲が行われたことは、『続日本紀』にみられる。すなわち、元正天皇の養老3年(719)の条に、初めて抜出司(ぬきでのつかさ)という、相撲人(すまいびと)(力士)を選抜する官職が設置されたとある。

ついで神亀(じんき)・天平(てんぴょう)年間(724~749)に、聖武天皇は諸国の郡司に、相撲人を差し出すように勅令を出し、この命令に違反するものには厳罰を与えた。そして宿禰、蹶速の相撲伝説が7月7日であるところから、七夕(たなばた)祭の余興に相撲を観覧することが恒例となった。天皇が相撲をご覧(天覧)になった記述は、734年(天平6)7月7日が初めであるが(『続日本紀』)、それ以前から催す風習が伝承していたことは、相撲に関するいろいろの記述から推察される。

奈良末期から催された余興相撲が端緒になって、平安時代に入ると天覧相撲はますます盛大になり、弘仁(こうにん)年間(810~824)には、宮中儀式の相撲節会(すまいのせちえ)という独立した催しに発展する。これは、中国の唐朝の儀式をまねたなかに、日本の農業生産に伴う相撲が取り上げられたものであるが、905年(延喜5)に至り、相撲節会は宮中の重要な儀式である三度節(さんどせち)(射礼(じゃらい)・騎射(うまゆみ)・相撲)の一つに定められ、その催しは、豪華絢爛(けんらん)たる王朝絵巻を繰り広げて、その壮麗さは『江家次第(ごうけしだい)』などに詳しい。こうして、太古のころから各地の農民の間で年中行事化していた神占いの神事相撲が、宮廷において国々から相撲人を召し集め、相撲をとらせる相撲節会という大規模な国家的年占いに発展した。

相撲節会は、天皇が宮廷において相撲をご覧になり、相撲に付随した舞楽を演技させ、貴族や上級臣下と宴を開く相撲大会の儀式で、「召合(めしあわせ)」といった。現在の相撲と違って、土俵と行司役がなく、すべて官吏によって運営された。相撲人は左・右の近衛府(このえふ)から1人ずつ出場し、15~18番の取組があり、勝数を合計して多いほうの左近衛(さこんえ)か右近衛(うこんえ)を勝ちとした。召合は1日だけの催しではあったが、大会に関係する者はおよそ三百数十人、美々しく行列を練り、紫宸殿(ししんでん)の庭に参入した。この本大会の召合のほか、臨時相撲、抜出(ぬきで)相撲(選抜戦)、追(おい)相撲(召合のとき預かりとなった同士、また疑わしい勝負の者を取り直しさせた相撲)、内取(うちとり)(召合前の稽古(けいこ)相撲)などがあり、また、天皇が幼少のときに催されて、子供同士が対戦する童(わらべ)相撲などの天覧相撲もあった。

相撲節会は規模の盛衰、ときには天災地変のため中止することもあったが、約300年の間、三度節の一つとして毎年のように催されていた。王朝が衰微した高倉(たかくら)天皇の1174年(承安4)を最後に廃絶してしまったが、この長い年月にわたる王朝相撲の繁栄は、日本文化史上に大きな意味をもち、またこの間に、実技においても今日の相撲とほぼ同一の洗練された内容が形成された。ただし、当時は土俵がなかったから、現在のような、外へ相手を出す技はなかった。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

源氏・平氏の争覇以後、政権は武士階級に移り、相撲は戦場における実戦用の組み打ちに必要な武術として、平時はもとより陣中においても鍛練された。曽我(そが)兄弟の仇討(あだうち)の原因となった、河津三郎(かわづさぶろう)(1145―1176)と俣野五郎(またのごろう)(?―1183)の相撲は、源頼朝(よりとも)の前で取り組んだ余興相撲であったが、これは相撲節会の儀式が絶えてからわずか2年後の1176年(安元2)のことである。

鎌倉幕府を開いた源頼朝は、鎌倉鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)において、しばしば神事を兼ねた上覧相撲を催したことが『吾妻鏡(あづまかがみ)』に詳しく記されている。ところで、1257年(正嘉1)の将軍家(宗尊(むねたか)親王)の上覧相撲を最後に、これまで支配階級が維持してきた儀式中心の相撲は、鎌倉末期から室町時代を通じて約300年間行われなかった。

室町後期になると、都会では土地相撲の集団が半職業的におこった。まず京都・伏見(ふしみ)に発生し、戦乱の収まった地方を巡業して歩くようになるが、これは後世における勧進相撲の初源的な形態といえる。同時に、民衆の相撲熱も盛んで、辻(つじ)相撲、草相撲などが行われ、これを物語るように当時の能狂言には「大名と相撲」を主題にしたものが多く、現在にも伝わっている。

戦国時代には、相撲は武術として鍛練されるようになる。なかでも織田信長は、1570年(元亀1)から12年間、毎年多数の力士たちを集め、安土(あづち)の城などで上覧相撲を開いたことが『信長公記(しんちょうこうき)』に詳しい。この上覧相撲は相撲史上、画期的な催しであった。このとき勝敗を裁決し、相撲大会を進行させる役目の行司(行事とも書いた)が初めて出現したのである。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

江戸時代になって江戸幕府が開かれると、京都、大坂で失業した浪人者を交えた職業力士の相撲集団が、神社の祭礼の際村人に雇われて、土地相撲を交え勧進相撲を興行することもあった。勧進とは本来、神社仏閣の建立・修繕、橋の架け替えなどの資金に寄付を勧めることであり、職業相撲が神社の境内で行われた。のちには勧進本来の意味を離れて生活のための営利的な興行をするようになり、江戸初期には、このような相撲集団が各地に続々とできてきた。一方、都会の盛り場に投げ銭目当ての辻相撲が大流行した。まだ職業相撲としての制度や組織がなかったため、興行を主催する浪人者の勧進元の力士(元方(もとかた))と、寄せ集めた侠客(きょうかく)を交えた側の力士(寄方(よりかた))の間に、つねに喧嘩(けんか)騒動が付き物であった。そこで幕府は1648年(慶安1)から江戸、京都、大坂の三都に、勧進相撲と辻相撲の禁止令をしばしば出したから、約30年間は停止状態になったが、民衆の相撲熱は衰えず、禁止令が緩むと辻相撲がまた盛んになってきた。

職業相撲で生活していた力士集団は、禁止令の打開策として、力士たちを監督し取り締まる有力者を選び、興行の責任者として奉行所(ぶぎょうしょ)に勧進相撲許可を申請する一方、騒動の原因となる相撲作法の乱れを正して勝負のきまり手(四十八手)、禁じ手を成文化すると同時に、相撲場に初めて境界線を設けることになった。これまでは人形屋(ひとかたや)(人方屋)といって、取り組む場所を力士たちが円形の人垣で囲み、その中に倒すか外側に押し出せば勝ちとした。そのため、けが人が生じて争乱を引き起こす原因ともなったので、人垣のかわりに土を詰めた五斗俵を地上に置き、初めは四角、のちには円形に並べて、これを相撲場の境界線とすることを考案した。このようすは寛文(かんぶん)・延宝(えんぽう)年間(1661~1681)の相撲絵画にみられる。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

江戸時代の芸能が、すべて京坂で熟して江戸へ下ってきたように、相撲も江戸後期に入る宝暦(ほうれき)・明和(めいわ)年間(1751~1772)になって、その中心勢力はしだいに幕府のある江戸に移り、大名抱え力士も師匠の相撲部屋に所属して訓練されていった。この部屋を統率したのが江戸相撲会所で、制度組織を整備し、年寄(親方)たちによる運営を行い、名実ともに全国の組織を中央化した天明(てんめい)・寛政(かんせい)年間(1781~1801)にその全盛期を迎える。

この時期は田沼時代を経て松平定信(さだのぶ)の「寛政の改革」が行われ、それに伴う幕府の尚武気風の奨励が、いっそう民衆の相撲熱を高めた。1791年(寛政3)には江戸城で将軍家斉(いえなり)の上覧相撲が初めて催され、谷風、小野川、雷電らの力士が活躍して相撲史上空前の繁栄をみるようになる。江戸相撲は年2回、1月から4月までの春場所、10月か11月の冬場所が市中の神社境内で催され、その間は4、5組に分かれて巡業し、夏には京坂で合併大相撲を興行した。大坂、京都にもそれぞれ相撲会所があり、毎年夏ごろに江戸相撲を迎えて番付を編成し、京坂力士は江戸幕内力士の下位に名を連ね、実力のある者は江戸相撲に加入して名をあげることを競った。このように江戸中期から発達した勧進相撲は、江戸後期の100年間に職業相撲として完備した組織のもとに隆盛を続けた。今日の大相撲は、この江戸勧進相撲の継承であるということができる。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

明治維新による幕藩体制の崩壊により、力士は大名の保護から離れ、相撲界は急速に進む欧化主義の圧迫を受けて沈滞した。明治政府は「相撲は野蛮な裸踊り」ときめつけ、禁止令が出されそうな状況になったが、西郷隆盛(たかもり)、黒田清隆(きよたか)の援助で断髪令の免除、禁止されていた女性の見物が許されるなどがあって、ようやく存在を保った。1873年(明治6)高砂浦五郎(たかさごうらごろう)(1839―1900)が相撲会所に改革を迫ったのが契機となって、1886年組織が改正され、3年後、相撲会所は東京大角力(おおずもう)協会と名を改めて発足した。一方、明治天皇の天覧相撲がしばしば催され、長い沈滞期を抜け出して、しだいに回復の兆しがみえ始めた。

ついで日清(にっしん)・日露の戦勝とともに、相撲は好況の波にのり、1903年(明治36)常陸山(ひたちやま)、梅ヶ谷(2代)が出て、明治末期には寛政の盛時を思わせる「梅・常陸時代」を現出した。1909年相撲常設館として東京・両国に国技館が開設され、これを機に諸制度が改革された。東西優勝制度に伴う優勝旗、個人優勝掲額も新設され、翌1910年には行司の裃(かみしも)姿は烏帽子直垂(えぼしひたたれ)に改められた。

大正時代に入ると、古風な四つ相撲は近代的なスピード相撲に変わり、大錦(おおにしき)(1883―1943)、栃木山(とちぎやま)、常ノ花(1896―1960)らの頭脳的、合理的な押し相撲、技能相撲に技が進歩した。一方、1923年(大正12)9月の関東大震災のため相撲協会は負債に苦しみ、世間の不景気は力士らの生活を脅かした。1925年に摂政宮(せっしょうのみや)(昭和天皇)の御下賜金で優勝賜杯(天皇杯)がつくられ、個人優勝制度が確立したが、これを機会に、長年の懸案であった大阪大角力協会との合併案がまとまり、同年12月には財団法人大日本相撲協会が設立された。大阪相撲が東京に吸収された正式の合併興行が1927年(昭和2)1月に開かれて、一時衰微した相撲も復興の兆しがみえたやさき、1932年、力士待遇改善をめぐって春秋園事件(天竜事件)が起こった。脱退した力士たちは大阪で関西角力協会を旗揚げしたが、1937年同会は解散して事件は終わった。このころから不世出の英雄といわれる双葉山(ふたばやま)(先代時津風(ときつかぜ))が出現して、破竹の勢いで勝ち続け、たちまち大関、横綱と昇進、1939年春場所4日目安芸ノ海(あきのうみ)(1914―1979)に敗れるまで69連勝という大記録を樹立した。当時、相撲界は軍国調の時流にのって黄金時代を謳歌(おうか)し、興行日数も15日間と延長された。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

第二次世界大戦後は、急速に盛んになった野球の人気に押されて、相撲界の立ち直りは遅かった。国技館は進駐軍に接収され、興行場所は転々としていたが、1950年(昭和25)1月から東京・蔵前(くらまえ)を本拠にし、1954年蔵前国技館が完成。その前年5月に開始されたテレビの実況放送が、復活した相撲熱に拍車をかけた。そして、1958年には、これまでの東京、大阪、九州に加えて名古屋場所が本場所とされ、年間6場所を興行する好況時代に入った。この間、1952年の土俵からの四本柱の撤廃、1957年の力士の月給制など、観客サービスおよび相撲界の改革も実行された。1952年から始まる栃錦(とちにしき)・若乃花のいわゆる「栃若時代」に続いて、1961年の柏戸(かしわど)・大鵬(たいほう)の「柏鵬時代(はくほうじだい)」をピークに、力士のサラリーマン化はしだいに相撲内容の低下を招く傾向をみせたが、1973年、学生相撲から角界入りした輪島が横綱に昇進、大関貴ノ花(たかのはな)(1950―2005)とともに人気を集めた。1974年武蔵川(むさしがわ)(1909―1987)理事長の後を受けて名横綱栃錦の春日野(かすがの)親方が理事長に就任して、土俵刷新に大きな期待が寄せられた。同年7月の名古屋場所後、北の湖(きたのうみ)が横綱に栄進した。

1970年代後半の土俵は、北の湖と輪島の「輪湖(りんこ)時代」、1980年代は千代の富士、隆の里(たかのさと)(1952―2011)の対立に移ったが、その間にハワイ出身の巨漢小錦(こにしき)(1963― )が活躍して土俵を沸かし、北の湖、若乃花(2代)(1953―2022)らの「花の28組(にっぱちぐみ)」(昭和28年生まれ)にかわり、小錦、北尾(きたお)(1963―2019)、保志(ほし)らの「38(さんぱち)組」が進出してきた。大関には北天佑(ほくてんゆう)(1960―2006)、若嶋津(わかしまづ)(1957― )、朝潮(4代)(1955―2023)、大乃国(1962― )、北尾が昇進し、北の湖の1985年1月限り引退の穴を埋めるべき横綱取り争いが熾烈(しれつ)であったが、1986年名古屋場所の結果、北尾は横綱(双羽黒(ふたはぐろ))に、保志は大関(北勝海(ほくとうみ))に昇進した。その後、北勝海、大乃国、旭富士(あさひふじ)(1960― )が横綱となっている。春日野理事長は、JR両国駅近くに新国技館を建設することを決め(1985年完成)、1986年初場所から国技館が40年ぶりに蔵前から両国に戻った。

1990年代に入ると若手の台頭が顕著となった。1991年(平成3)5月、2代目貴乃花(たかのはな)(当時貴花田)が横綱千代の富士を破って引退に追い込み、旭富士、北勝海も千代の富士の後を追うように引退、横綱不在時代が現出した。1993年、ハワイ生まれで、アメリカ国籍の曙(あけぼの)が、史上初めて外国人として横綱に昇進した(その後日本に帰化)。曙と同期の2代目貴乃花も1994年横綱に昇進、「曙貴(あけたか)時代」を迎えた。また貴乃花の兄、3代目若乃花が1998年横綱に昇進、兄弟横綱の誕生として話題となった。1999年ハワイ出身の武蔵丸(むさしまる)が横綱昇進。2000年(平成12)若乃花、2001年曙、2003年貴乃花、武蔵丸が引退。2003年モンゴル出身の朝青龍(あさしょうりゅう)が横綱に昇進した。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

朝青龍は抜群のスピードと粘り、強烈な勝負根性で他の力士を圧倒し、史上初の7連覇など優勝回数は歴代4位の25回を達成したが、知人に対する暴行事件で2010年に引退。朝青龍としのぎを削った同じくモンゴル出身の白鵬(はくほう)(1985― )は左右どちらの四つでも取れる本格派の横綱相撲で、2019年(令和1)7月時点で優勝42回(うち全勝優勝15回)、幕内通算1038勝、横綱通算844勝、年間最多勝10回はいずれも歴代1位の記録を達成した。連勝記録も双葉山の69に次ぐ歴代2位の63で、その他ほとんどの歴代記録を塗り替えた。2011年に八百長事件で同年3月場所は中止となり、大相撲が存亡の危機にたたされた際もひとり横綱として角界の屋台骨を支えた。白鵬に続いてモンゴル出身横綱の日馬富士(はるまふじ)(1984― )(2017年引退)は優勝9回、鶴竜(かくりゅう)(1985― )も優勝6回を記録。平成後半以降、モンゴル勢が国技の土俵を席巻し続けている。そのため日本出身の優勝力士は2006年初場所の大関栃東(とちあずま)(1976― )を最後に、2016年初場所の大関琴奨菊(ことしょうぎく)(1984― )が初優勝を飾るまで10年間出なかった。それでも白鵬を63連勝で止めた稀勢の里(きせのさと)(1986― )は2017年初場所に初優勝を果たし、横綱昇進、大相撲人気を高めたが、2019年に引退。ポスト稀勢の里の日本出身力士として御嶽海(みたけうみ)(1992― )、貴景勝(たかけいしょう)(1996― )、朝乃山(あさのやま)(1994― )がそれぞれ初優勝し、台頭してきたが、まだ白鵬らモンゴル勢の壁は越えられていない。

[徳増信哉 2019年12月13日]

明治末ごろから国技とよばれてきた相撲は、日本相撲協会によって維持・運営されている。協会の運営は、力士を引退して年寄になった者だけがその任にあたり、相撲競技の興行は、年寄と力士、行司、呼出し、床山(とこやま)、若者頭(がしら)、世話人などの協力によって進行され、それぞれの立場には細かい規則が定められている。役員は年寄のなかから選ばれるが、理事・副理事は立候補制で、単記制により互選される。また勝負検査役は審判委員と改称され、理事長は理事によって互選される。

[池田雅雄・向坂松彦・徳増信哉 2019年12月13日]

十両以上の力士が引退したあと、年寄(評議員という)の定員105人に欠員のあった場合には、その名跡を相続(襲名)することができる。本来は師匠から養子縁組した弟子に無償で譲られるものであるが、近年は年寄名跡の「年寄株」を買い取ることが多い。なお、協会は、横綱は引退後5年間、大関は2年間、また現役時代の実績により、準年寄の名で、年寄株のないものも協会に残ることを認めるようになった。年寄は満65歳が定年で引退する。なお2014年(平成26)に、希望する親方に限り定年後も70歳まで再雇用することが定められた。

[池田雅雄・向坂松彦・徳増信哉 2019年12月13日]

力士の養成所のことで、略して部屋という。入門した力士はどこかの部屋に所属していなければならない。相撲部屋は力士を引退した年寄が経営し、弟子を養育する養成費は協会から支給される。なお、本場所では同じ部屋同士が取り組まない規定になっているが、優勝決定戦になった場合は対戦する。かつては同じ一門の力士も対戦しなかったが、1965年(昭和40)初場所から部屋別総当り制が導入された。部屋には部屋をもたない親方や行司、若者頭(がしら)、呼出しなども所属する。近年、相撲部屋での暴行事件や外国人力士をめぐるトラブルが続出したため、日本相撲協会は指導名目のいっさいの暴力を禁止し、外国人力士を「原則1部屋1人」に定めた。2019年(令和1)7月時点で、部屋の数は46部屋。

[池田雅雄・向坂松彦・徳増信哉 2019年12月13日]

普通、茶屋とよばれている。1789年(寛政1)ごろから、職業相撲の興行に、見物人の便宜を図って、大衆の好角家の集まりから自然発生した組織団体であった。のち相撲会所(協会)と契約をして世襲家業となった。現在も相撲協会から座席の売りさばきを大半任されており、協会は茶屋の販売経営に多く依存し、茶屋はまた観客に飲食物、土産(みやげ)物などを提供する業務によって、営業が成り立っている。東京では1909年(明治42)国技館開館のとき20軒の茶屋に整備され、その後、しだいに力士、行司関係者が多く経営するようになった。1957年(昭和32)9月に「相撲サービス株式会社」と改称、1号から20号までの番号呼称に改められた。さらに1985年1月両国に移ってからは「国技館サービス株式会社」と改めたが、一般には旧称の家号でよばれている。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

1年6回開催される。すなわち1月・初場所(東京・両国国技館)、3月・春場所(大阪・大阪府立体育会館)、5月・夏場所(東京・両国)、7月・名古屋場所(名古屋・愛知県体育館)、9月・秋場所(東京・両国)、11月・九州場所(福岡市博多(はかた)・福岡国際センター)である。

入場券は、両国国技館の場合、本場所の約2か月前から公式販売サイトで、その翌週からプレイガイド系サイトで抽選予約販売が開始され、約1か月前からコンビニエンス・ストア、インターネット、電話で一般販売される。また当日券は国技館の窓口で発売される、なお土俵際の溜(たま)り席(通称、砂かぶり)は、相撲協会の後援団体からなる会員制になっているが、ごく少数席が約1か月前から抽選申込専用ダイヤルで電話購入できる。

[池田雅雄・向坂松彦・徳増信哉 2019年12月13日]

本場所の終了後に各地方の市町村へ出張して興行することで、古くは部屋一門単位にいくつにも分かれて巡業したが、現在は相撲協会が契約責任者になって、本場所同様の集団で行われている。年2回本場所興行の当時は、各部屋一門の生計のために巡業するので「稼業場所」ともいった。巡業日程は、親方が各地方の世話人(協会との密接な関係者)などによって興行希望者(勧進元)を紹介してもらい、派遣された親方によって契約が結ばれて決まる。巡業は本場所の興行する場所によって違い、たとえば、東京夏場所終了後は、関東、東北、北海道が巡業地で、巡業しながら回るので、その道筋の市町村での日程が組まれる。11月の九州場所終了後は、九州一円(四国一円を含む)という日程になる。また、海外興行も行われている。協会は、1996年(平成8)から、地方場所の自主興行への切りかえを計画、大手広告代理店を通じて、協力7社に協力金を支出してもらい、吊(つ)り屋根と土俵、枡(ます)席を本場所なみに用意した興行に踏み切った。しかし、協会内部から反対の声も出て、1998年10月の巡業から協会員による巡業が進められ、2003年(平成15)春巡業からは、勧進元制に戻された。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

1日の取組が終わると、弓取式が行われる。幕下力士が出てきて、結びの一番の勝者にかわって行司から弓を受け、これを曲技のように振り回し、四股(しこ)を踏む。平安朝時代の相撲節会に、勝者側から弓舞いの舞人が出場して弓をとって演じたことから始まる。かつては千秋楽の最後の勝負に勝った力士に「大関に叶(かな)う」といって弓を授け、大関の代理力士が弓取式を行ったが、1952年(昭和27)1月の初場所から、毎日弓取式を舞うようになった。これが終わると、その日の興行の終わりを告げるはね太鼓がたたかれる。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

江戸時代には報道機関がなかったから、相撲興行を知らせるため、太鼓が使われた。相撲興行初日の前日に、呼出しが数組に分かれて町に出て、太鼓を打ちながら、興行が始まることを触れ歩いた。これを触れ太鼓という。明治末までは、相撲場が小屋掛けであったため、雨や雪が降ると興行が中止になり、晴天になると明日は再開することを触れ歩いた。

また、相撲場には高さ約16メートルの櫓(やぐら)が立てられ、その上で相撲興行を知らせるため太鼓をたたいた。これを櫓太鼓という。さらに力士の場所入りの時間を知らせるため、早朝から、一番太鼓、二番太鼓と階級別に太鼓をたたいた。現在でも客を呼ぶ「寄せ太鼓」、その日の興行が終わったことを告げる「はね太鼓」など、違った太鼓の打ち方があり、相撲の伝統を残している。現在は、周囲からの要望もあり、一番太鼓も午前8時以降にたたくことになった。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

単に番付ともいう。力士、行司をはじめ、相撲協会年寄の名などを階級別に記した一覧表で、年6回本場所初日の13日前に、相撲協会から発表される。番付の語源は、相撲節会の取組表である番文(つがいぶみ)から出たといわれる。向かって右側を東、左側を西とし、最上段が横綱以下大関三役幕内力士で、二段目は十両(正式には十枚目)と幕下が、文字の太さで区別される。三段目は三段目とよばれ、四段目は序二段、五段目は序ノ口で最下位。中央の行司欄には、立(たて)行司2人、三役格、幕内格、十両格と続く。その下は審判委員が20人。下段の東序ノ口の脇(わき)には、理事、監事、委員の役員、西序ノ口の脇に参与、主任、年寄と続く。左下に「此外中前相撲東西ニ御座候」とあるのは、番付にのらない「本中(ほんちゅう)」と「前相撲」のことであるが、現在は前相撲から本中に進む段階は省かれている。

なお、番付編成会議は本場所の終わった3日目に開かれる。審判部長のほか審判部副部長、審判委員などが出席して、本場所の成績をもとにして上位から序ノ口まで昇降の入れ替えを行う。横綱と大関と新十両の昇進のときだけは、決まりしだいただちに発表されるが、番付は次の場所前まで厳重に保管され、昇降順位は秘密にされて、師匠が弟子に漏らすことも禁じられている。

[池田雅雄・向坂松彦・徳増信哉 2019年12月13日]

相撲番付の最高位の階級をさす。なお、横綱の意味と内容は時代によってまったく異なり、大別して次の三つに分けられる。(1)相撲集団の組織が全国的に統制されなかった時代には、地鎮祭に出場する作法の免許、(2)綱(しめなわ)を締めて土俵入りを1人で行う資格の免許(1789~1908)、(3)大関力士で優秀な成績をあげた最強者に免許する最高地位(1909年以降)である。横綱がいまのような土俵入りの形式を行うようになったのは、江戸後期の1789年(寛政1)11月に、谷風梶之助(かじのすけ)と、小野川喜三郎の両力士に「横綱の伝」を免許してからである。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

大関の呼称は、寛文(かんぶん)年間(1661~1673)のころからといわれるが、現存する番付には元禄(げんろく)年間(1688~1704)からみられる。古書によれば、室町時代の強豪力士を「関」と称していた。力士が相手をことごとく破って勝ち抜いたとき、関を取るといって、関取の敬称が生まれた。関は関門の意味で、関を取って守ることを強者としたことから転化したものである。さらにこうした関取のうちの強者を、大の字をつけて最高の地位としたものである。平安時代の相撲節会当時の最高位である最手(ほて)にあたり、江戸時代になっても大関の別称を最手ともいった。

関脇(せきわけ)は、最手の次位にあたる脇からとったもので、大関の次位であるから、関の下に脇をつけて関脇となまったもの。

小結は江戸時代になってできた名称であるが、語源ははっきりしない。一説には、平安末期に、最手と脇同士の取組がないときには、役相撲でない上位の者同士が結びの一番をとったところから生まれたともいわれる。

以上の大関、関脇、小結を三役というが、横綱を含めて四役とはいわない。番付に横綱を欠くことがあっても、三役はかならず東西に必要とする内規があり、大関を欠くときには、横綱がこれを兼ねることになっていて、この際は「横綱大関」の名称を用いる。

三役を含む幕内以下は幕内・十両・幕下・三段目・序二段・序ノ口の6階級ある。このうち十両以上を関取とよぶ。幕内と十両は、それぞれ前頭と頭書し、普通、平幕力士をさし、前頭何枚目という。十両は俗称で、協会では「十枚目」という。これは、幕末から明治初期のころ、幕下上位十枚目までに限って、十両以上の給金を支給し、「幕下十枚目」といって、幕内に準じた関取待遇を与えたことによる。番付面に普通の幕下と区別して肉太に書かれたのは、1888年(明治21)1月からである。最下位の序ノ口は、江戸時代には上(あが)り口の意味で上(じょう)ノ口といった。なお幕下以下序ノ口まで「同」と書いてあるが、これは初め前頭に同じという意味であった。前頭は、番付に載らない前相撲の頭という意味であったが、番付の人数が多くなったので、本来の意味は失われてしまった。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

職業相撲で烏帽子装束に軍配団扇(ぐんばいうちわ)を持って相撲の審判にあたり、勝ち力士に軍配をあげ、勝ち名のりを授ける役目を行司という。織田信長のころに初めて、力士のそばにいて勝負を裁決する専門の役目ができ、当初「行事(ぎょうじ)」とも書いた。のち江戸時代になって各地の相撲集団に相撲作法(規則)と故実を伝える各流派の行司が生まれた。明和(めいわ)元年から寛政(かんせい)元年(1764~1789)のころ熊本の行司吉田追風家(おいかぜけ)が、相撲の家元として勢力をもち司家(つかさけ)と称し、以後、江戸相撲を中心に行司、力士は、故実門人としてその支配下に置かれた。

行司の家名は、現在、木村、式守(しきもり)の2家があり、最高位は木村庄之助(しょうのすけ)、次位は式守伊之助で、立行司(たてぎょうじ)という。行司の階級は軍配の房(ふさ)と衣装の「菊とじ」という紐(ひも)の色により区別される。庄之助は総紫、伊之助は紫白(紫に白まじり)、三役格は紅、幕内格は紅白、十両格は青白、幕下以下は青か黒を用いる。三役行司以上は足袋(たび)に草履(ぞうり)をはく。立行司の2人は腰に短刀をつけている。木村庄之助から序ノ口格行司まで9階級あり、定員は45人以内。木村庄之助は2015年(平成27)春場所限りで第37代目(1950―2022)が引退してから空位になっており、現在の筆頭は第41代式守伊之助(1959― )。かつて行司による行司部屋があったが廃止され、相撲部屋に所属する。

[池田雅雄・向坂松彦・徳増信哉 2019年12月13日]

土俵上で行司に先だち、控えにいる力士を呼び出す役。古くは「名乗り上げ」、略して「名乗り」といって行司が勤め、これを言上行司または前行司といったが、1751年(宝暦1)ごろから行司と分離し、呼出し役になった。呼出しはこのほか土俵の構築、触れ太鼓、櫓(やぐら)太鼓、木戸口の雑用、幟(のぼり)の世話をするほか、地方巡業では小屋づくり、旅館の手配などの準備から跡始末までいっさいの雑務を引き受ける。相撲協会から給金を支給されるが各相撲部屋に所属している。1994年(平成6)から立(たて)呼出しを最高位に副立呼出し、三役呼出し、幕内呼出し、十両呼出し、幕下呼出し、三段目呼出し、序二段呼出し、序ノ口呼出しの9階級制となり、定員は45人。

[池田雅雄・向坂松彦・徳増信哉 2019年12月13日]

力士の髷(まげ)を結う人で、各部屋にそれぞれ専属し、相撲協会に籍を置いて月給が支給される。関取の大銀杏髷(おおいちょうまげ)は見習いから4、5年修業しないと結べない。床山名として頭に「床」の字の付く名前を名のる。最高位の特等床山から五等床山までの6階級制で、特等床山と一等床山は番付に記載される。定員は50人以内。

[池田雅雄・向坂松彦・徳増信哉 2019年12月13日]

1954年(昭和29)蔵前国技館が完成したときにその敷地内に開館したが、現在は両国国技館内に移された。相撲関係の資料を集め、一般に公開している。おもな所蔵品は、古書、古番付、錦絵(にしきえ)、屏風絵(びょうぶえ)、絵巻、力士遺品、相撲雑誌など。休館日は土・日曜、祝日、年末年始(東京本場所中は開館)。入場は無料。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

競技は相撲規則(昭和33年日本相撲協会制定)によって行われる。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

力士は、競技順番の二番前から控え力士として土俵下に出場する。呼出しの呼上げによって、東西の中央から同時に土俵に上り、東は赤房下、西は白房下で、四股(しこ)を踏み、力水(ちからみず)(化粧水)で口をすすぎ、力紙(ちからがみ)(化粧紙)で体をぬぐい、清めの塩をとって土俵上にまき、徳俵(とくだわら)の内側に蹲踞(そんきょ)(しゃがむ)して、ちりを切る(手をすり合わせ、手のひらを広げて両腕を横にのばす)。続いて仕切り線の手前まで進み、さらに向かい合って四股を踏み、蹲踞の構えをして呼吸を整え、相手の動作にあわせて仕切りに入る。立合いの両者の呼吸があわなければ、塩をまいたのち、この動作を繰り返す。これを仕切り直しという。仕切りには制限時間があって、幕内4分、十両3分、幕下以下序ノ口まで2分以内である。

制限時間がくると、審判委員の時計係から指示を受けた呼出しと行司は、「待ったなし」を力士に告げ、行司は逆さにした軍配で表示しながら引いた瞬間に、両力士は立ち合い、技(わざ)と力を競う段階に入る。勝負の判定は、土俵内で力士の足の裏以外の体の一部が早く砂についた者、土俵外の砂に足でも体でも早くついた者が負けになる。勝負が長引いた場合には、水入りとなることもある。勝負が終わると、互いに立礼をしてから、勝者は行司から勝ち名のりを受け、敗者はそのまま引き下がる。勝負の判定は行司が主審であり、東西どちらかに軍配をさして、勝敗を明示しなければならない。行司の判定に疑問があれば、勝負審判員が「物言い」をつけ、協議のうえ多数決で決めるが、同数の場合には審判委員長は「取直し」を行司に告げる。この際、行司は表決に参加できない。1969年(昭和44)から、勝負判定にビデオテープレコーダー(VTR)を参考にするようになった。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

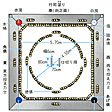

土俵場(ば)ともいう。土俵とは本来、相撲場を築く材料の俵のことであるが、のちに相撲をとる場所の四角四面の構築物全体をさすようになった。土俵は、まず高さ54~60センチメートルの台形に土を盛り上げる。土質は東京・荒川上流でとれる荒木田(あらきだ)という粒子の粗い粘土で、これを煉瓦(れんが)ぐらいの硬さによく突き固め、その上に砂を薄くまく。俵は、1俵の米俵を三つに分けたくらいの細長いものをつくり、その中に土と小石を詰め込み、胴なかを7か所か9か所、藁縄(わらなわ)で堅く結んだ土俵(つちだわら)を52俵つくる。土俵の外縁の四角は、四隅の1辺が5.70メートルあって、7俵ずつ正方形に囲み、あげ俵4俵、計32俵。内側の丸土俵は20俵で、直径15尺(4.55メートル)の円形に囲むが、東西南北の真ん中の俵を1俵ずつ、俵の幅だけ外側へずらしてある。この部分だけ内側が広くなっているので、この俵を「徳俵(とくだわら)」という。またこの俵と昔の外側の俵が平行して二の字の形になるので、二字口といい、力士はここから土俵に上る。この徳俵は、かつて野天で興行したとき、雨水の水はけをよくするために、丸土俵に切れ目をつけ掃き出し口にした名残(なごり)である。丸土俵は勝負を決める場所の境界線で、外側の縁の外俵は土止めのためにある。

土俵は毎場所新しく構築するので、本場所初日の前日朝10時から地鎮祭の儀式が行われるが、これは土俵祭りとよばれる。天地長久・五穀豊穰(ほうじょう)を祈願すると同時に、土俵から悪霊を払って15日間力士にけがのないように、土俵安泰を地の神に願う意味がある。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

締込み(しめこみ)、褌(みつ)ともいい、取組の際締める。練習のときには雲斎(うんさい)木綿のものが用いられる。正式の取組では、取褌(とりみつ)といい、十両以上は絹の繻子(しゅす)(長さ8~10メートル)、幕下以下は雲斎木綿のものが用いられる。回しの後ろの結び目から、股(また)を通って前へ立帯になっている部分を立褌(たてみつ)といい、後ろ部分を後立褌、前を前立褌または前袋といい、いずれもつかむことは禁止されている。なお、前立褌に近い横回しを前袋と誤ってよぶことがあるが、これは前袋に近い部分という意味である。

化粧回しは、十両以上の力士が土俵入りなどの際に着ける回し。初めは膝(ひざ)のあたりまでの短いものだったが、天明(てんめい)年間(1781~1789)のころに、現在と同様の足首までの長さになった。生地は古くはビロードや羅紗(らしゃ)が使われたが、現在では博多(はかた)織、西陣(にしじん)織が主流で、裏地に金襴(きんらん)、縁飾りには金糸が使われる。重さは6~15キログラム。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

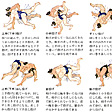

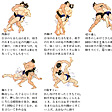

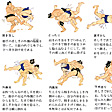

勝敗を決めるときの技を「手」といい、勝負が決まった際、勝者が攻めに用いたときの技をきまり手という。きまり手は通称「四十八手」といわれ、鎌倉時代に書かれた『源平盛衰記』にこの呼称が初めて現れるが、当時は数多い手(技)の意味で、四十八手に限られた数ではなかった。のち勧進相撲の盛んになった江戸中期に、伝承された物語にある48の数に当てはめ、「投げ手」「掛け手」「反(そ)り手」「捻(ひね)り手」の4部門に分け、それぞれに基本技の12手がつくられた。さらに、これに変化技の手を加えて、四十八手の裏表(うらおもて)と称したが、実際には100手以上あった。寛文・延宝年間に、土俵が初めてできると、それまで倒すことに重点を置いた技に、相手を土俵の外へ押し倒す手も生まれ、宝暦年間(1751~1764)には168手も編み出された。そのきまり手も各地の行司の流派によって、さまざまな名称でよばれた。現在用いられている名称は、多く宝暦から寛政(1789~1801)ごろに現れ、明治・大正時代一部に変化をみた。このように百数十手もあるきまり手を、相撲協会では1935年(昭和10)に56手、1955年(昭和30)に68手、1960年に70手に整理した。2001年(平成13)に12手を追加し、現在82手と5結果(非技)となっている。

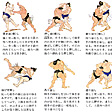

きまり手は、四つの基本技を中心に次のように分類されている。

(1)投げ手(腰を中心にしてかける技) 上手(うわて)投げ、下手(したて)投げ、小手投げ、すくい投げ、掛け投げ、など。

(2)掛け手(相手の足に自分の足を掛けるか、相手の足をとって倒す技) 内掛け、外掛け、蹴返(けかえ)し、蹴たぐり、渡し込み、小股(こまた)すくい、足とり、つまどり、など。

(3)反り手(相手のわきの下に首を入れて、後ろに反りかえって倒す技) たすき反り、掛け反り、居反り、しゅもく(撞木)反り、など。反り技は動きの早くなった近年の相撲ではあまりみられない。

(4)捻り手(腕を中心にしてかける技) 突き落し、巻き落し、上手捻り、下手捻り、外無双、内無双、頭捻(ずぶね)り、はりま投げ、かいな捻り、合掌捻り、首捻り、網打ち、など。

以上の四十八手の4部門のほかに、土俵ができてから、外に出す技で、突き出し、押し出し、寄り切り、送り出し、吊(つ)り出し、きめ出し、打棄(うっちゃ)り、割り出し、などがある。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

禁手(きんて)ともいう。相撲規則で、立合いのとき、または取組中に用いることを禁じられている行為で、禁じ手を用いた場合は反則負けと規定されている。

(1)握りこぶしでなぐること。

(2)頭髪を故意につかむこと。

(3)目またはみぞおちなどの急所を突くこと。

(4)両耳を同時に両手で張ること。

(5)前立褌(まえたてみつ)(前袋)をつかみ、または横から指を入れて引くこと。

(6)咽喉(のど)をつかむこと。

(7)胸、腹を蹴上げること。

(8)手の一指または二指を折り返すこと。

[池田雅雄・向坂松彦 2019年12月13日]

素人(しろうと)相撲のことで、相撲を職業としない土地相撲、草相撲、祭礼相撲、学生相撲、少年相撲などをいう。職業相撲とは別に、体育を目的としたスポーツとして行われるようになったのは明治中期からで、講道館の嘉納治五郎(かのうじごろう)が提唱して、初めは柔道選手によって対抗競技が開催された。一方、海軍、陸軍は兵士の身体の鍛練として奨励した。職業相撲の隆盛に刺激されて、学生相撲はプロの力士をコーチに招き、基本の稽古(けいこ)をするようになり、学生相撲大会が東京および関西方面で盛んになった。関西を中心とする学生相撲は、1912年(明治45)毎日新聞社系の関西日報主催で、大阪・浜寺において初めて学生相撲大会を開催した。この大会はしだいに規模が大きくなり、ついに1919年(大正8)11月、大阪毎日新聞社主催で、第1回全国中等学校相撲大会が堺(さかい)市大浜公園で2日間にわたり開催された。翌1920年、これまで東西大学対抗戦を行っていた関東、関西の学生相撲は、それぞれ学生連盟を結成し、海軍の兵学校相撲とともに、その隆盛は一時職業相撲に劣らない人気をよんだ。

このようなアマチュア相撲の勃興(ぼっこう)は、相撲を学生の体育運動に取り入れる傾向を盛んにし、各県下の中学校まで相撲部をつくり、県大会を毎年行う一方、修学旅行を兼ねて、東京、大阪などへ遠征し、都会地の学生相撲大会へ出場するのが慣例になった。1924年の第1回明治神宮体育大会には、各地の青年団、実業団、教員、社会人などが県代表の選手として出場したが、これは地方における土地相撲から、アマチュア相撲に目を向けさせる契機となった。やがて1933年(昭和8)には全日本学生相撲連盟が組織され、大学、中学、小学校に至るまで相撲部が設けられ、ことに中学校全国大会は、甲子園における中学野球(現在の高校野球の前身)と同様に、全国的な熱狂をよんだ。この大会は1941年まで23回開催されたが、第二次世界大戦勃発のため1942年には中止された。戦時中は、小学校の学童相撲が体育の正科になるなど、国策に沿った処置がとられた。戦後は、いち早く1946年(昭和21)に日本相撲連盟が結成され、日本体育協会(現、日本スポーツ協会)の傘下に入った。ついで1951年、全日本高校相撲連盟、さらに全日本実業団相撲連盟が結成された。日本相撲連盟は各都道府県に支部を置き、全国的組織のもとに、小中学生の少年相撲、高校・大学の学生相撲、青年・実業団・教員の社会人相撲などの普及指導にあたり、アマチュア相撲の競技法、審判法などの競技規則を定めて、大会の運営を行っている。

学生相撲から相撲界に入るようになったのは1960年代からの傾向で、1961年に入門した豊山(ゆたかやま)(1937― )(大関)から始まり、学生横綱輪島は弟子入りして2年後に横綱に出世している。その後、出羽の花(1951― )、2代目豊山(1947―2020)、4代目朝潮、旭富士(あさひふじ)、久島海(くしまうみ)(1965―2012)、舞の海(1968― )、武双山(むそうやま)(1972― )、琴光喜(ことみつき)(1976― )、御嶽海(みたけうみ)、朝乃山などはいずれも大学相撲で活躍してから入門し、幕内に出世している。2019年(令和1)7月時点で、学生相撲出身の関取は12人である。

[池田雅雄・向坂松彦・徳増信哉 2019年12月13日]

『ベースボール・マガジン社編・刊『相撲名著選集』全16巻(復刻版1985)』▽『鰭崎英朋画、笠置山勝一解説『相撲四十八手』(1986・ベースボール・マガジン社)』▽『池田雅雄著『相撲の歴史』(平凡社カラー新書)』

大相撲の土俵

相撲のおもなきまり手(1)

相撲のおもなきまり手(2)

相撲のおもなきまり手(3)

相撲のおもなきまり手(4)

勧進相撲

江戸時代の取り組みの図

梅ヶ谷藤太郎(2代目)

国技館

旧国技館

旧国技館内部

日本固有の格闘技。〈まわし(ふんどし)〉を締めただけの裸体の2人の競技者が,素手で土俵上において勝負を争い,相手を倒し,土俵外に出し合う力技である。相撲に似た格闘技は世界中にみられるが,日本の相撲は古代風俗のふんどしを唯一の〈装具〉とし,独自の発展をとげてきた。

相撲に類する格闘技は,大昔から世界中の民族が,ほとんど人間の本能として行っていたことは,いろいろの発掘品や遺品で明らかである。前3000年ころの古代メソポタミア初期王朝時代の遺跡テル・アグラブで発掘された〈闘技像脚付双壺〉は,2人の男が右四つに取り組んでいる青銅製の遺物で,日本の相撲にそっくりの形態である。またエジプト中王国時代(前2000-前1800)のバニハサンの壁画に,レスリングのような形をした裸体の男が,さまざまの姿態で描かれている。インドでは釈迦がまだ太子のころ,相撲のような競技によって力くらべをし,美しい姫を妻としたという〈争婚〉の記事が,釈迦の生涯を記した《本行経(ほんぎようきよう)》の一節に出てくる。〈相撲〉ということばは,この仏典を漢訳した曇無識が梵字〈ゴタバラ〉(相撲の意)に,これまで中国で使用されていた〈角力〉〈角觝〉〈角抵〉などを当てず,〈相撲(そうぼく)〉ということばを造語してこれに当てたことに始まる。これはインドの〈すもう〉と,中国の〈すもう〉の形態が違うところから区別したものと思われる。中国では孔子の《礼記(らいき)》に〈武を講じ,射御を習し,以て角力す〉とあるが,この〈角力〉は〈力くらべ〉の意味で,必ずしも相撲をさしていない。しかし《漢書》に〈秦の武王,角を好み〉とある角は角力のことで,相撲に類した武術であったらしい。また河南省打虎亭2号後漢墓の壁画〈角觝の図〉によって,漢の時代に格闘技が盛んであったことがわかるが,当時の角觝は相撲だけではなく,技芸・雑技の総称であったように解釈される。

ヨーロッパでは,古代ギリシアのオリンピックで格闘技が行われ,そのありさまが多くの皿や壺に描かれている。これがのちにレスリングに,また素手の拳だけで闘うボクシングに発展し,旧ソ連,アフガニスタン,インド,モンゴル,朝鮮,ブラジル,東南アジアなどにも伝えられ,それぞれのルールに従った競技が行われている。

日本でも太古のころから相撲と同様の競技が行われていたことは,1400~1500年前の古墳文化時代の遺跡から発掘された埴輪や土偶で立証される。神代の相撲は,建御雷(たけみかづち)神と建御名方(たけみなかた)神が出雲伊那佐の小浜で〈力くらべ〉をしたという《古事記》の説話から始まる。それは互いに手を取り合って投げ合う腕力による力くらべの勝負で,〈国譲り〉という難問題を解決したとある。次に伝説として垂仁天皇7年7月7日に行われた野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)の相撲が有名である。蹶速のわき腹を蹴り折って殺した宿禰は,日本相撲の始祖としていまも神社にまつられている。以上の二つの話は,遠い先祖から語り伝えられてきた部族間の争いの話を,相撲の物語に託して伝承してきたものであると神話学的に解釈されている。野見宿禰の相撲起源説は,古墳時代に宿禰を祖とする埴輪や土器をつくる土師部(はじべ)たちによって伝承,語り伝えられ,奈良時代に編集された《日本書紀》に収められたというが,さらにこの相撲物語は,新たに渡来した民族(大和族)と先住民(出雲族)が争った話に挿入されたものであろうともいわれる。この相撲跡の伝承地が,奈良県桜井市穴師の大兵主神社入口にある。

日本の相撲が史実として記録されたのは皇極天皇1年(642)のことで,百済(くだら)の王族の使者をもてなすため,健児(ちからひと)に相撲を取らせたことが《日本書紀》にある。さらに天武天皇11年(682)に,大隅の隼人(はやひと)と阿多の隼人の相撲があった。隼人は古代南九州の住民で〈ハヤト〉とも呼ばれ,交替で上京して宮門を守衛し,儀式のときは犬吠え(いぬぼえ)をもって先導にたち,歌舞と相撲で宮中に奉仕し,天皇の即位式にも行事に従った。8世紀になると聖武天皇は勅令をもって全国の農村から相撲人(すまいびと)を半ば強制的に募集し,宿禰,蹶速が相撲を取った故事にちなみ,毎年7月7日の七夕の儀式に,宮中紫宸殿の庭で相撲天覧を行った。相撲を取れる農民を召し出すための使者を各地に派遣したが,これを〈部領使(ことりつかい)〉といい,宮中から屈強な者が選ばれていた。天覧相撲は七夕の日に文人に詩をつくらせる儀式の余興として始められ,古くから庶民の間で行われていた農作物の豊凶を占う農耕儀礼(神占)の神事相撲が,天皇家にとり上げられたものである。このことは平安時代の相撲節会(すまいのせちえ)当日,初めに占手(うらて)という少年によって勝敗を決め,この年の吉凶を占ったことにうかがえる。

現在でも島根県の出雲大社や京都の賀茂神社,奈良の春日神社,大阪の住吉神社などおもだった大社では大がかりな神事相撲を行い,古い儀礼のかたちを伝えている。一方,五穀豊穣を祈願し,神明の加護を感謝する村単位の奉納相撲は,農村構造のはなはだしい変化から全国的に衰微していったが,近年になって少年相撲をともなう鎮守祭の習俗が,復活する地方が多くなってきた。

神事相撲はそのほか瀬戸内海の愛媛県今治市の旧大三島町大山祇(おおやまづみ)神社の〈一人角力(ひとりずもう)〉が有名で,稲の精霊と取り組む力士の一人所作が珍しい。同県新居浜市別子銅山には山の神の奉納相撲があり,これに類したものは栃木県の足尾銅山にもある。京都では上賀茂神社の〈烏(からす)相撲〉のほか,摩気(まけ)神社の秋祭にも相撲が行われる。奈良県桜井市の〈どろんこ相撲〉は,田んぼの中で泥まみれになる異色な相撲である。同市出雲には宿禰の古墳伝承地があり,少年相撲が復活している。千葉県東金市稲荷社にも早乙女によるどろんこ相撲がある。茨城県鹿島神宮には〈国譲り〉神話の主人公,建御雷神に奉納する神事相撲があり,その相手の建御名方神をまつる長野県諏訪神社にも同様の催しがある。長野市蚊里田八幡宮と,近くの湯福(ゆぶく)神社,松代の皆神山の相撲は合わせて,善光寺平三相撲といわれている。石川県羽咋(はくい)神社の〈唐戸相撲〉は古代から伝わるという。滋賀県蒲生郡日野町の〈芋くらべ・神の相撲〉,岡山県高梁市の旧備中町鋤崎八幡神社の〈七肩半の相撲〉,和歌山県日高郡由良町衣奈(えな)八幡神社の〈小引童子角力〉,佐賀県西松浦郡有田町石場神社の奉納相撲などがあり,愛知県豊橋市の牟呂八幡社ではサカキの葉で四角の相撲場を設ける。

平安時代にはいると,相撲大会も制度諸式をととのえて,宮中の重要儀式である三度節(さんどせち)の一つとして,射礼(じやらい),騎射(うまゆみ)とともに初めて相撲節会という独立した儀式を完成させた。射礼は弓術の節会で正月17日,騎射は馬上から弓を射る儀式で5月5日の端午の節供に行われ,これに相撲を加えて三度節といった。《内裏式》(宮廷の儀式を制定した書物)のなかに,相撲の式として定められたのは,821年(弘仁12)嵯峨天皇のときである。これは国家安泰,五穀豊穣を祈願し,また農作物の豊凶を占う国家的〈国占(くにうら)〉でもあった。また,相撲節によせて強兵を募集し,国庫の守護,皇居の守衛,国防の防人(さきもり)として当てることなどを目的としていた。だが,相撲節会の大会は,中国唐朝の儀式にならい,豪華絢爛(けんらん)をきわめたことが,《内裏式》や大江匡房(まさふさ)の《江家次第》,公卿の日記などに記録されている。相撲節が盛んになるにつれ,大会の2,3ヵ月前になると,左近衛府と右近衛府から各地に相撲部領使をそれぞれ派遣して,左府と右府は腕力の強い者,相撲のうまい者を競ってさがし求めて歩いた。

当日の儀式は1日だけであるが,〈召合(めしあわせ)〉といって大がかりな設備がととのえられる。場内が整備されると,楽人が音楽を演奏したあと,相撲関係者は行列を正して式場に参列する。この行列は相撲人約40名を従え,およそ三百数十人の堂々たる隊列で,目を奪うような宮廷絵巻を繰りひろげたが,その順序,配列は非常に複雑であった。相撲節の運営進行の係は,大会当日の1ヵ月前に任命されるが,いずれも皇族,貴族など五位以上の高官24人(左右近衛府に12人ずつ)が選ばれる。また五位以下は儀式の雑務に当たらせる。相撲司(つかさ)(総監督)には多く親王が任命された。歌人として有名な在原業平が827年(天長4),三位の筆頭として右相撲司に任命されている。また相撲節の十数日前には〈召仰(めしおおせ)〉という儀式があって,音楽の曲目など,大会準備のこまかい打合せをして,左右の近衛府は相撲所(すまいどころ)(けいこ場)を開き,けいこ相撲にはいるが,これを〈内取(うちとり)〉という。内取の本格的なけいこの前に,相撲人の強弱を判断し,各府の大将をはじめ中将,少将,将監(し)ょ(うげん)などの首脳の人々が相談を重ね,その年の最強者の最手(ほて),次位の脇(わき)(のちの大関,関脇)の二役を選び,強い順に出場する相撲人の人名簿(のちの番付と取組表)を17番くらいまでつくる。

節会相撲と江戸勧進相撲(いまの相撲)と形式の違う大きな点は,土俵がなく行司がいないことである。そのうえ観客は天皇以下公卿高官のみで,宮廷に勤める下級官は,のぞき見することも許されなかった。紫宸殿の殿上に,天皇,皇太子が座に着き,親王以下参議以上が庭上の列座に着くと,歌舞音曲を合図に相撲が始まる。左右の近衛府から〈立合(たちあわせ)〉という相撲人の介添役がそれぞれ2人ずつ付き添って出場し,つづいて味方の勝利の度数を数える役の〈籌刺(かずさし)〉も2人ずつ出てきて控える。土俵はないから,勝負は広い相撲場の中央で行われ,取組が始まると立合はすぐ引き下がる。勝負は相手を投げ倒し,突き倒すか,手かひざをつかせるのが決り手で,外搦み(そとがらみ)(外掛け),内搦み(内掛け),手搦み(小手投げ)などいまと同じわざであった。勝負が一番終わるごとに勝力士側の規定の舞楽が奏され,勝方の籌刺が地上に矢を立て勝数を明らかにする。そして負方は立合,籌刺を退出させ,新しい係員と交代させる。取組が全部終わる(17番~20番)と,この矢の勝数の合計数で左右いずれの陣営が勝ったかを決める。勝敗は左右に控えている近衛次将が,それぞれ判断して勝方を籌刺に指示して決めるが,勝負がはっきりしないときは,次将がそれぞれ意見を〈出居(いでい)〉に申し立てる。出居は勝負を審判する役目である。それでも判定がつかないと天皇に裁断を仰ぎ,両方の言い分をきき判断を下す。これは〈天判(てんぱん)〉といって,この最終決定に対して,異議を申し立てることはできなかった。左近衛府から出場する相撲人は,木綿でつくった葵(あおい)の造花を頭髪にさし,右の相撲人は瓠(ゆうがお)の造花をさし,勝ったほうはその花を次に出場する相撲人につけさせ,これを〈肖物(にるもの)(あやかること)〉という。負けたほうの陣からは,次の番に出る相撲人は新しい花をつけて出ることになっていた。相撲の進行中に殿上,階下では天皇を中心とした酒盛りの饗宴が開かれるが,この宴会も,諸式万般の規則に従って荘重に進行する。相撲節召合の翌日に,抜出(ぬきで)(選抜の選手権戦),追相撲(おいずもう)(お好み相撲)の儀式があり,召合の日に勝負のつかなかった一番,あるいは勝負があいまいの一番などを取り直させることもあった。

こうした相撲節も,高倉天皇の1174年(承安4)7月の儀式を最後に,おりからの源平2氏の台頭,朝廷の衰微もあって,ついに廃絶するにいたった。この間に,相撲の基本のわざが定められ,乱暴なわざは禁止されて,現在とほぼ同一といえる内容と形態が育成されたのである。また同時に,帰国した相撲人によって各地に正しい相撲の取り方が普及し,庶民の間にも,相撲に対する関心をいっそう促した。

相撲節会が終りをつげると,そのあとの相撲の中心は,政権を奪った武家の手にわたった。武士の間には,戦場における組打ちの錬磨に,また日常の心身鍛錬に相撲が奨励されて実戦用の武術になった。なお戦国時代には,相撲の技術からさらに組打ち用の柔(やわら)の寝わざなどが派生してくる。相撲節会で活躍した名ある相撲人は風雲に乗じて武士になり,戦場を馳せめぐって,合戦に日ごろの鍛錬の腕まえをみせて手柄をたてるようになった。一方,郷里に帰った農村出身の相撲人は,宮廷仕込みの洗練された相撲の基本わざと作法を,土地相撲(草相撲)を取る庶民に普及させ,土地相撲の指導者になって,農耕儀礼にともなう宮相撲をさらに盛んにした。こうして相撲を武術化した一面,武士の間には遊興娯楽として陣中の余暇に,また酒宴のとき力自慢と腕自慢の者が互いに力とわざを競い合って楽しむことが流行した。相撲節会が終りをつげてわずか3年後の1176年(安元2)源頼朝の前で,相撲史上名高い河津三郎,俣野五郎の取組が行われた。この一戦が遺恨相撲になり,曾我兄弟の仇討物語に発展する。相撲技の四十八手の一つで,いまも伝える〈河津掛け〉は,このとき河津が用いたわざであると長く喧伝されているが,《曾我物語》にはこのことはまったく触れられていない。

鎌倉幕府創立後,源頼朝は89年(文治5)相撲節会を小規模にまねた上覧相撲を,鎌倉鶴岡八幡宮で催し,その後もしばしば行ったことが《吾妻鏡》に記載されている。頼朝以来,頼家,実朝,頼経の4代にわたり,いずれも相撲を好んで奨励し,1206年(建永1)実朝上覧相撲の際,家臣の結城朝光に相撲奉行を命じているが,これは相撲のいっさいの催しをつかさどる役目であり,出場する者は多く侍たちであった。また当時の武将畠山庄司重忠の強力,和田常盛,朝比奈三郎義秀兄弟の剛勇なども記録されている。この時代,武士の剛勇を賞賛する場合には〈弓馬,相撲に達し膂力(りよりよく)人に越ゆ〉といわれたほど,相撲は必須のものであった。室町時代になると足利義満,義持,義政らは,遊芸娯楽のことにのみ熱中して,鎌倉幕府のように,相撲で若者の尚武の気風を奨励したことはなかった。しかし,この時代は庶民が経済力をにぎり台頭してきた時代で,相撲は農村における祭礼の宮相撲以外に,都市の庶民の間でも盛んに取られていた。この事実は,相撲を主題にした能狂言が室町期に数多くつくられ,現在にも数曲が伝えられていることに示されている。また,一方では地方大名によって相撲が奨励されていたことが《武家名目抄》に記されている。こうして地方に実力をもつ相撲人(力士)が育成され,半職業化していった。また《大友興廃記》にも,都から来た相撲取一行が豊後(大分県)府内で勧進相撲を興行したことが出ているのを見れば,室町末期には,地方の職業相撲が相当に発達して,勧進相撲の端緒を開いていたことが推察できる。

地方大名によって相撲が奨励された伝統は,戦国時代にますます武術として盛んにもてはやされるようになり,なかでも織田信長は相撲を愛好し,1570年(元亀1)から81年(天正9)まで,たびたび相撲大会を催し,安土城などでは相撲人を1500人も集め,大規模な上覧相撲を催したことが《信長公記(しんちようこうき)》に記録されている。このほか長宗我部元親,蒲生氏郷らが相撲を好み,豊臣秀吉,秀次の上覧相撲も古書にみえるが,信長の記事中,〈行事木瀬蔵春庵,木瀬太郎太夫両人也〉とあって,これは勝負裁定を任務とする後の行司の始祖とされている。勝負の裁定だけでなく相撲大会の進行などもいっさい受けもったものであろう。

織豊時代の戦乱がおさまり,江戸の時代になると,失業した浪人者を中心とした職業相撲の集団が各地に生まれ,大坂,京都,江戸をはじめ繁華地の盛場で,勧進相撲が行われるようになってきた。勧進相撲は神社,仏閣の建立,修築などの資金を集めるために相撲を催して見物人に寄進を勧めることである。しかし,寺社とは関係なく職業相撲人自身の生活のための営利興行になっても,いぜんとして〈勧進〉の名を冠していた。寺社の境内を借り,場所代をもって勧進の名目をたてることもあったが,一方に遊俠の徒などが集まり,盛場の見世物小屋に並んで小さな相撲小屋を設け,投銭目当ての野相撲(草相撲)がひんぱんに行われたことは,《洛中洛外図》などでも知ることができる。このような野相撲や町の辻相撲は,飛入りのなかから腕力の強い若者をさがし出して,集団に加入させる目的もあった。こうして発展したチームも,勧進相撲を主催するようになり,これを勧進元(興行元)の意味で〈本方(もとかた)〉といい,招いた寄集めのチームを〈寄方(よりかた)〉といって,この形式は元禄年間(1688-1704)までつづいた。

江戸勧進相撲の始まりとしては,1624年(寛永1)に四谷塩町の笹寺での,明石志賀之助の興行が通説になっている。これはのちに《関東遊俠伝》という草双紙に出てくるが,主人公の夢の市郎兵衛は実在の人物としても,その義兄弟という明石に関しては存在を裏づける証跡もなく,笹寺興行も信憑性がない。多くの芸能が,京坂で熟して江戸へ下ってきたように,勧進相撲もまた,大坂・京都を中心に繁栄し,巡業のおりに江戸で興行したのである。京都では豊臣秀吉が勢威をふるった安土桃山期の文禄(1592-96)のころから行われ,寺社における公許勧進相撲は寛永年間(1624-44)の記録もある。慶安(1648-52)以後元禄までは,勧進相撲が中絶していたが,これは相撲興行のたびにけんか口論が起こり傷害事件になるので,まず江戸で幕府から禁令が出され,ついで大坂,京都でも弾圧されたためである。しかしたびたびの禁令にもかかわらず相撲熱は衰えず,辻相撲などが市中で行われていた。元禄時代になると,相撲集団の有力者で通称〈相撲牢人〉といった専業の親方が,集団を取り締まる責任者として町奉行に願い出て,公許勧進相撲の許可を取って開催するようになり,初めて力士の序列を示す板番付を辻々に張り出して興行日を告知し,見物人の興味をそそった。この親方は京坂では頭取,江戸では年寄といった。

京坂で木版ずり番付を発行するようになったのは1717年(享保2)のことであり,江戸では57年(宝暦7)に発行された縦番付が最初である(番付)。京坂相撲は富商の後援者が多く,各地の職業相撲が集まり,実力のある集団を組織して人気を集め,元禄から享保(1716-36)にかけて全国の相撲界の中心地になった。しかし,まだ全国的に統制がとれていないため,東方が仙台と大坂の連合ならば,西方は九州中心の力士にするというように,一場所ごとに組合せを変える一方,人気のある大関,三役力士は毎年招いて番付を作成した。大坂,京都興行が終わると,江戸へ下って興行することもあった。

当時の江戸相撲は,注目されるような大力士も少なく,京坂に迎えられることはほとんどない二流の相撲集団であったが,関東を中心に仙台,南部,津軽,秋田などの奥羽力士を吸収して,しだいに勢力を蓄えていった。江戸市中の相撲興行は三十数年間中止されていたが,1684年(貞享1)相撲牢人の有力者雷(いかずち)権太夫が監督責任者として寺社奉行に願い出て公許され,新開地深川の富岡八幡境内で興行することができた。江戸の相撲が中央の京坂へ上り,同地の番付のしこ名の上に〈江戸〉を頭書するようになったのは,1743年(寛保3)からである。

宝暦・明和(1751-72)のころになると,相撲会所(現在の相撲協会)の制度組織もととのい,年功者の力士はしこ名のまま年寄になり,力士を育成して相撲部屋を経営する一方,興行と巡業の運営も本格化する。こうして天明・寛政(1781-1801)には江戸を中心とする勧進相撲の黄金期を迎えることになる。これは一つには力士を庇護する抱え大名が,多く江戸詰であったことも大きな力になっていた。大坂,京都の部屋の所属弟子でありながら,江戸年寄の門下に弟子入りするということも生じた。

三役,幕内,幕下上位は年間江戸で春冬の2回,大坂,京都でも各2回と三都の定場所の土俵をにぎわすことになった。天下の注目を集めたのは江戸の大相撲興行で,谷風(谷風梶之助)の強豪ぶりを耳にして,大坂から小野川が江戸に下り,両力士の対戦は熱狂を呼んだ。ついに1791年(寛政3),将軍上覧相撲開催を促すことになって,この準備として1789年両力士に初の横綱免許が与えられ,〈一人土俵入り〉という新機軸の儀式が吉田追風によって考案された。こうした実力大関の出現により,それまでは長い間,大男であるがゆえに,強弱不明の青年をいきなり大関に付け出すという〈看板大関〉の悪習は廃止され,実力本位に近い番付が編成された。1757年(宝暦7)から80年(安永9)までの24年間に,看板大関が68人も出ているが,幕内に残った実力力士はわずか7名にすぎない。以後は各地大名の抱え力士が進んで出場し,番付どおりの顔ぶれで本場所が開かれるようになって相撲熱は絶頂に達し,浮世絵師は腕を競って力士似顔絵などの錦絵を売り出した。一方,大男や怪童は見世物として番付の欄外に張り出して土俵入りだけを見せることになる。

谷風,小野川につづき,雷電為右衛門が16年間もひとり豪勇大関の威を張ったのちは,群雄割拠の土俵が江戸庶民の繁栄に支えられて,相撲人気は幕末まで継続する。その間1828年(文政11)に,小野川が去って30年ぶりに阿武松(おおのまつ)に横綱免許が与えられたことは,当時選ばれた大関が横綱(しめ縄)を腰にまとう土俵入り儀式のあったことを証明している(横綱)。2年後の30年(天保1)に稲妻,40年に不知火諾右衛門,つづいて45年(弘化2)に秀ノ山が横綱を受けているが,いずれも将軍上覧相撲を契機としている。しかし上覧は寛政(1789-1801),享和(1801-04),文政(1818-30)2回,嘉永(1848-54)の5回だけで,以後は61年(文久1)に雲竜,63年に不知火光右衛門,67年(慶応3)に陣幕と横綱免許が与えられ,明治維新を迎える。

このころになると番付編成,取組(ワリ)も大名の圧力を受けることはなく,不成績でも技芸(技能)が優秀であるとか,大男であるという理由で幕内にとどめるようなことはなくなり,大関に対して3日目まで奇襲戦法で勝ってはいけないという見世物的な内規もしだいに影をひそめてきた。今日の相撲制度は,江戸時代に完成した勧進相撲の形式と内容を受けつぎ,その延長上にあるといえる。

明治維新による廃藩置県は,これまで大名の庇護によって生活していた多くの力士たちに打撃を与え,さらに文明開化の風潮から若手官吏によって〈はだか踊〉と排撃され,相撲熱は急速に下火になった。しかし,江戸(東京)相撲の傘下から独立した京阪相撲は,一時は東京と対抗するほどの隆盛をみるようになった。また1871年(明治4)に断髪廃刀令が実施されたが,好角家の政府高官のはからいで髷を許され,また翌72年には旧幕時代に認められなかった女性の相撲見物ができるようになった。時流にとり残された会所幹部の運営に不満をもつ高砂浦五郎(初代)は,改革を迫って除名され,〈改正組〉を組織して名古屋で旗揚げしたが,警視庁の調停で78年に復帰し,やがて東京相撲の実権を握り,次々と改革を実施して旧幕時代の積弊を改めていった。89年には相撲会所を〈東京大角力協会〉と改称,勝星による給金の増額,十両力士を番付上明確にするなど,相撲規則を細目にわたって制定したが,角界の窮乏はいぜんとしてつづいた。だが84年の明治天皇の天覧相撲をきっかけに,東京市民も再び相撲に関心をもつようになり,旧大名に代わる薩長土閥の政府高官も相撲再興に尽力,天覧相撲に際し梅ヶ谷藤太郎に横綱免許を与えるよう吉田追風に強請することもあった。

さらに95年の日清戦争の勝利により,欧化主義の反動で国粋思想が強まり,角界は急速に復興した。一方,農村における宮相撲(土地相撲)は依然として根強い流行をみせ,職業相撲の力士養成の役割を果たしたのは,現今の学生相撲と同様の観があった。ついで1905年の日露戦争の勝利は庶民に尚武の気風を浸透させ,これを背景として常陸山谷右衛門,梅ヶ谷(2代)が相対して好況を呼び,〈梅・常陸〉の黄金期を迎えて角界は史上空前の繁栄をみた。この両横綱の天下を二分する人気は,ついに09年,本所回向院境内に常設の〈国技館〉を完成させた。それまで野天の小屋掛けで,雨雪が降ると休場し,1ヵ月近くかかった晴天10日間興行が,〈晴雨にかかわらず〉開催され,これまでの2000人前後の収容人員が一躍1万人以上となり,相撲は大衆のものとなった。またこれを機に〈横綱〉も初めて地位として明文化されるようになり,さらに東西制優勝制度(個人優勝の掲額は新聞社の懸賞)を設けるなど,協会の目新しい改革をみたが,力士たちの待遇改善を要求するストライキが11年に起こり(新橋俱楽部事件),これから力士退職金を支払う制度などができた。京都相撲は明治の末,ロンドン博覧会に渡英したが,長い海外巡業のあげく解消してしまった。

大正時代の土俵は,太刀山のひとり天下となったが,第1次大戦の好況も短く,つづく不景気の世相のなかで17年に国技館が失火により焼亡,すぐに復興したものの角界は衰退に向かい,23年には退職金の倍額を要求して〈三河島事件〉が起き,そのため〈一年を二十日(はつか)で暮らすよい男〉といわれた江戸時代からの10日間興行(年2場所)は1場所11日間になった。同年9月関東大震災で両国国技館は全焼,東京相撲は経営難に苦しみ,同様の大阪相撲と合併問題が起こり,25年に摂政宮(裕仁)から下賜された金一封によって優勝賜盃を作製したのを機に,両協会の東西合併が調印され,同年財団法人大日本相撲協会が設立された。翌26年それまで時事新報社の懸賞寄贈であった個人優勝掲額写真を発展させ,協会から個人優勝者に賜盃を授与する公式の優勝制度を確立し,26年1月から実施した。そのため江戸時代からの引分け,預りの勝負規定を原則として廃止した。

東西合併番付は27年1月から実施されたが,関西本場所を2回開催するため,1年4回の本場所となった。しかし32年1月相撲道改革をとなえた西方出羽海一門の力士のストライキ(春秋園事件)が起こり,翌33年から再び年2回にもどった。その間1928年1月から仕切時間が制定され,ラジオの実況中継放送も開始された。3月から不戦勝制度を確立,さらに31年5月から土俵の直径13尺(394cm)を15尺(455cm)に拡大し,二重土俵を一重に改め,土俵の屋根は破風造から神明造にするなど,各種の改革が行われた。32年の〈春秋園事件〉は大ノ里,天竜の指導で幕内・十両力士の大半が脱退し,協会は壊滅的な打撃を受けたが,翌33年に多くの帰参力士を迎え,からくも立直りをみせ,一方,脱退組は関西相撲協会を結成したが,37年末に解散して終結した。一時低迷していた角界も玉錦三右衛門につづく双葉山定次の台頭で活気を呼び,37年5月から興行日数は13日間,さらに39年5月から15日間と延長し,戦時下の時局に便乗した娯楽として,全国民の関心を集めた。69連勝を果たした双葉山は,不世出の英雄と仰がれ,相撲は空前の黄金時代を現出した。しかし戦局の悪化とともに,力士も各地の軍需工場へ勤労奉仕として散っていき敗戦を迎えた。

空襲で被災した両国国技館は占領軍に接収され,食糧難にあえぐ力士は地方巡業で露命をつなぎ,本場所も明治神宮外苑,浜町公園と転々とした。50年1月から台東区浅草蔵前にバラックの仮設国技館を建て,野球熱に圧倒された不振のなかで,ようやく軌道に乗り始めた52年9月から土俵上の四本柱を撤廃,代りにつり屋根から4色の房を下げる改革を実施した。翌53年5月からはテレビ中継放送の開始も手伝って急速に相撲熱は復活,54年秋には蔵前国技館が落成した。おりもよく栃錦,若乃花の対立で〈栃若時代〉を迎え,白熱した土俵を展開,昭和第2期の黄金期を招いた。場所数も増え,58年には年間6場所と飛躍的に発展した。60年代初めから続いた大鵬・柏戸の〈柏鵬時代〉から,69年柏戸の引退により相撲人気も一時後退したが,その間1965年1月に部屋別総当り制を実施,一門同士の対戦は新たな好取組を生んだ。68年勝負検査役の名称を審判委員に改め,協会運営も六つの職務分担を決め,69年には勝負判定についてVTRを参考にするなどさまざまの改革が実施された。その後,人気大関貴ノ花につづき玉の海,北の富士,琴桜,輪島,北の湖,千代の富士らの横綱が出たが,外来スポーツの多様化,ことにプロレスなどの格闘技に人気を奪われ,伝統ある国技相撲にややかげりをみせ始めた。85年1月,国技館が再び両国に新設され,新しい器には自覚した力士の相撲内容を盛るという新しい目標が掲げられている。

日本相撲協会は1955年に〈公認相撲規則〉を発表,そのなかに〈土俵規定〉〈力士規定〉〈勝負規定〉などを細目にわたって制度化した。その基本的な抜粋は次の通り。(1)競技は,土俵内(競技場)で2人が勝負を争う個人競技である。(2)力士は締込(しめこみ)(まわし)以外は身につけてはならない(負傷者には包帯,足袋などが認められる)。(3)立合いは制限時間後に両手を下ろすのを原則とし,その後は待ったを認めない。(4)土俵内で足の裏以外の体の一部が早く土俵についた者,土俵外の砂に体の一部でも早くついた者を負けとする。アマチュア相撲の規定もこれに準じている。

江戸時代から長くつづいた無制限の仕切りも,〈待った〉を乱用して1時間以上も立たない者が出るなどの弊害が生じたため,1928年1月に幕内10分,十両7分,幕下5分の仕切制限時間を制定した。その後42年1月に幕内7分,十両5分,幕下3分,45年11月に幕内5分,十両4分,幕下2分と改定し,現在は50年に短縮された幕内4分,十両3分,幕下2分の規定による。制限時間は北土俵下東寄りに控える時計係審判委員によって行司,呼出しに知らされ,塩を取りにくる両力士に伝達される。制限時間は呼出しが東西の力士名を呼び終わったときから計り,故意に立たない力士には,行司,審判委員によって負けを宣することができる。また制限時間後,故意に〈待った〉をした場合,審判長は取組終了後理事長に報告し,理事長は審判長の報告に基づき処罰を決定する。

本場所は東京で年間3回興行され,1953年に大阪,57年に九州福岡,58年に名古屋にそれぞれ地方本場所が設置された。年間6本場所は次の通り開催される。1月場所(初場所) 東京都墨田区新両国国技館,3月場所(春場所) 大阪府立体育館,5月場所(夏場所) 東京,7月場所(名古屋場所) 愛知県体育館,9月場所(秋場所) 東京,11月場所(九州場所) 福岡国際センター総合ホール。本場所興行のあとは地方巡業興行を各地で行うが,7月場所後は東北から北海道,11月場所後は九州から四国を回る。しかし興行地は一定せず,各地に巡業部の年寄が出向いて場所前に土地の契約者(勧進元)と契約する。以前は部屋一門が分離して各組合がそれぞれ自主的に契約していたが,近年は相撲協会が協会全体の大合併の巡業を行っており,1995年4月からは勧進元制度を廃止し,協会の自主興行となった。巡業の目的は各地のファンに直接ふれて相撲を普及するほか,けいこを積み鍛錬することにあり,本場所の2週間前の番付発表前に興行地に帰着することになっている。

本来,細長い俵に小石と土を詰めたものが〈土俵(つちだわら)〉で,この個々の土俵をもって,競技場を一定の大きさで区切って,そのなかで相撲競技を行うところから,単に土俵あるいは土俵場と称している。土俵がいつの時代に始まったかは明らかでない。相撲故実というのは,家柄の古い行司などが,すべて家系をととのえるために粉飾創作したものであり,江戸時代の行司が著したものに,土俵の起源を織田信長の活躍した天正年中(1573-92)においているが,これはまったくのフィクションである。当時は〈人方屋(ひとかたや)〉といって,相撲場のまわりを力士が囲み,このなかで相撲を取り,相手を倒すことによって勝敗を決め,また人垣のなかへ相手を押し倒せば勝ちになった。1610年(慶長15)名古屋城築城のとき襖に描かれた相撲絵,慶安~明暦年間(1648-58)の相撲絵巻にも土俵は出てこない。すべて人方屋の構図である。この人方屋に代わって,五斗俵をそのままのかたちで,地上に円形に囲んでおいたのが,寛文(1661-73)から正徳(1711-16)ころの絵に初めてみることができる。延宝年間(1673-81)と考証されている古画には,大俵が2俵,手前にみえるだけで,うしろは俵で囲んでいないが,土佐絵の省略法であろう。

寛文年間の京都四条河原の相撲絵には,屋根のない4本の角柱だけを建てて,柱から柱の間に,紐のようなもので一線を引き,相撲場を区切っている。

これは,人方屋から土俵を発明する過渡期として,境界線らしい区切りを引いて,その四角いなかを相撲場としたのであるが,土俵案出の初期は四角土俵であったことにつながり,元禄以後に丸土俵が出現し,やがて享保ころから土俵外に相手を出すわざも,勝負の裁定に加えられるようになる。

江戸勧進相撲初期のころは,まだ戦国時代の荒々しい気風が残っていたため興行のさいけんか口論が多く,町奉行所は,1648年(慶安1)辻相撲,勧進相撲の禁止令を出して厳重に取り締まったので,生活に困った相撲集団は,けんかのきっかけとなる人方屋相撲場を改良する必要に迫られた。人方屋は,相手方を人垣のなかに押し込んで倒すことがあり,そのためにけが人を出して争いを起こす原因となっていた。そこで相撲場に綱を張って区切り,つぎには,人垣に代わって俵を地上に並べて相撲場とし,けんか騒動を排除し,ついに公許興行許可を得ることの条件にもなった。

もと力士(士分)として大名,旗本に召し抱えられていた者が,老齢になって暇を出され,これを相撲牢人といった。相撲興行はこれらの牢人が中心となり,彼らは相撲集団を監督してけんかが起こらぬよう取り締まる責任者であった。1684年(貞享1)の公許興行は,勧進元の雷権太夫以下14名が〈株仲間〉を組織して,毎年願い出てやっとこの年に認可を得たものである。この年寄制度の原型といえる15人の株仲間も91年(元禄4)になると20人に増え,その顔ぶれも雷,大獅子,中川の3人だけ残して変わった。いまに残る年寄名としては大竹(大嶽),尾上,浅香山の名がみえる。当時は一代年寄で消えていく者が多く,これは年寄創成期ころの通常といえよう。この相撲年寄も,専業とする者だけに興行許可を与えるという幕府の方針が決まったのは,享保年間からである。それからは,年寄株仲間が結束し,年寄名跡がしだいに重んじられてきた。

江戸相撲の相撲年寄が定着したのは宝暦年間で,28人を数え,このなかで,一代年寄で終わったのは2人だけ,あとは現在にもその年寄名跡を伝えている。ついで1782年(天明2)には39人になり,寛政期にはほぼ40人前後に定員が決まる。1847年(弘化4)横綱阿武松が現役名のまま年寄になって創家するが,明和~安永(1764-81)には,現役中から弟子を養成して相撲部屋を経営,力士名のまま年寄になるという例が非常に多かった。そのため,後継者がなく一代で終わるという例は少ない。1889年に〈年寄八十八家のほか加入を許さず〉という規約をつくり,初めて年寄株の定員を決め厳守されてきたが,1927年に大阪協会が東京に合流したとき,17家の頭取(年寄)が加入し105家と増え,現在は一代年寄を含め107家である。

江戸時代から相撲の世界ではプロとアマの意識がはっきり区別されていなかった。幕末から明治中期のころまで,農閑期には地方相撲(草相撲)が農村を巡業して歩き,わずかな米や酒を得る風習が各地にあり,このセミプロのような集団が,宮相撲の祭礼にはスターのような存在だった。このような土地相撲の強者のなかから,中央へ出て職業相撲に身を投じる若者も多かった。明治維新後に外来スポーツの流行によって,しだいに職業相撲に対するアマ相撲の自覚が都会に生じた。1900年に当時の東京高等師範学校長の嘉納治五郎が,体育の一環として学生相撲を奨励した。すでに東京,大阪では紳士相撲,文士相撲のクラブを結成していた相撲愛好家は,これをきっかけに学生相撲の対抗競技を組織したが,出場者は多く柔道部の学生で,コーチに職業相撲から幕下力士らを招いて本格的なけいこをつけるようになった。学生相撲は年を追うごとに盛んになり,19年秋,堺市大浜公園で第1回の全国大会を開き,5万の見物人が集まったという。翌年には関東,関西に学生連盟が結成され,初めてアマチュア相撲の組織が確立され,昭和初期にかけて,大学,専門学校,高校,中学などの大会は,職業相撲を圧倒するほど人気を集め,両国国技館の会場は,つねに超満員の盛況で,行司や検査役に本職が出張して協力し,相撲協会は大学などにコーチを講師格の待遇で派遣するなど,物心両面の尽力を惜しまなかった。現在は学生スポーツも多様化し,第2次大戦前のような熱狂的な人気はないが,毎年各地で,全日本アマチュア選手権,全国学生選手権,東西対抗戦,全国高校選手権,全国実業団選手権,全国中学選手権,小学生の〈わんぱく相撲〉などが行われている。近年は学生相撲からプロ相撲に転じる者が増えている。

執筆者:池田 雅雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本の国技と称される格闘競技。争う・あらがう意味の動詞「すまふ」の連用形「すまひ」が名詞化したもので,本来は格闘・力くらべそのものを意味したが,のち特定の様式の格闘競技をさして用いた。古来各地で行われていたさまざまな格闘が,平安時代に全国各地から相撲人(すまいびと)を徴発して行われた相撲節(すまいのせち)を通じ,同一性をもつ格闘競技として形成され,相撲節に付随した儀式的な要素とともに地方に普及したと考えられる。相撲節の廃絶後も,各地の寺社を中心に祭礼時の奉納や勧進(かんじん)などの目的で,相撲が芸能の一種として行われ,遅くとも中世後期には各地に職業的な相撲人集団も発生した。これらの相撲興行は江戸中期頃までに,江戸・大坂・京都を中心に組織化されて幕府の公認を得,各地の相撲組織を傘下に収める。また吉田司家(つかさけ)を頂点とした故実体系に組み入れられて,確固たる地位を築いた。現代の大相撲組織はその系譜に連なる。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報

出典 日外アソシエーツ「歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典」歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典について 情報

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

…シュアイジャオ(摔跤(しゅっこう))とは,現代中国において相撲の総称として使われる言葉である。日本ではスアイジャオ(スワイジャオ)ともいう。…

…相撲をとって競技する相撲場のことで,〈土俵場〉ともいったが,現在は単に土俵という。土俵とは,本来,相撲場を構築するために使う土と小砂利の入った俵のことであるが,後に土盛りした四角い壇状の構築物全体を指していうようになった。…

…力士の始祖とされる人物。《日本書紀》垂仁天皇7年7月7日条に野見宿禰と当麻蹶速(たいまのけはや)の相撲譚がある。大和の当麻に蹶速という強力の人がおり,ならびなき天下の力士を誇っていた。…

…目に見えぬ神や精霊などを相手に一人で相撲をとる型をすること。相撲は神と精霊の争いを表象したものともいわれ,季節の変り目などによく年占(としうら)として行われているが,相撲は古い季節と新しい季節,異界とこの世,海と山などといった二つの異なる原理の対立を通して,二つの世界の交換や移行を表現する一つの様式であった。…

…

[ヨーロッパ]

ヨーロッパは国際スポーツ一色という印象をもたれがちだが,各地に民族スポーツが盛行している。相撲ひとつとってみても,ザルツブルクにはオーストリア相撲(ランゲルンRangeln),スイスにシュビンゲンSchwingen,スコットランドにカンバーランドCumberland相撲,アイスランドにギリーマ(グリマ)glimaといった有様である。このほか,中世の馬上槍試合につらなるものに,ドイツのバイエルン地方で行われる船上槍試合(船首に立った者どうしがすれちがいざまに,手にした長槍で相手を突き,川へ落とすのを競う),オーストリアの樽叩き(馬を走らせ,手にした40cmほどの鉄棒で樽を叩き割るのを競う)がある。…

※「相撲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新