翻訳|fuel

精選版 日本国語大辞典 「燃料」の意味・読み・例文・類語

ねん‐りょう ‥レウ【燃料】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「燃料」の意味・わかりやすい解説

燃料

ねんりょう

fuel

一般には燃焼により発生するエネルギーを利用する原物質・原材料をいう。しかしウランのように燃焼反応ではなく、核分裂により発生するエネルギーを利用する場合でも燃料ということばが用いられ、核燃料、核融合燃料などとよばれる。

燃料はその物理的形態の違いにより固体燃料、液体燃料、気体燃料に分けられる。

[大内公耳・荒牧寿弘]

燃料の歴史

人類の文明は人類が火を用いたときから始まるので、燃料の歴史は、文明の歴史と軌を一にしている。もっとも古くは、暖をとる、ものを焼く、水を沸かすなどの目的で薪(たきぎ)を燃やしていた。石油、石炭などの利用も『旧約聖書』や『日本書紀』の記述にみられる。5世紀イギリスではすでに石炭の採掘が始められ、種々の用途に供されていた。中国では漢の時代、石炭を還元剤として銅貨を鋳造していたという。9世紀になるとドイツのザクセンでも石炭の採掘が始まり、12、13世紀にはイギリス、ドイツでは鍛冶(かじ)、染物、陶器、ガラス、れんがなどの諸産業向け燃料として重用されていた木材の深刻な不足を補うため、石炭の本格的採掘が始まった。1590年にはソーンボローJohn Thornborough(1551―1641)が、「石炭を精製し悪臭を出さない方法」という特許さえ出しているほどである。鉄の精錬には当時イギリスで1トンの鉄に対し24立方フィートの木材を使ったという。1600年ころからイギリスの石炭生産は本格的に開始された。1610年ドイツで木炭を用いる溶鉱炉方式の製鉄法が発明され、1620年にはイギリスのD・ダッドリーが木炭のかわりに生石炭を用いた。やがて1735年A・ダービーによるコークスを用いる今日の製鉄法の原形ができあがり、鉄の生産は以後飛躍的に増大した。これに伴い石炭の需要も急増することとなり、イギリスでは1720年の年産1.7万トンが1806年には25万トン、1850年には270万トンとなり、これが産業革命の原動力となってイギリスの世界制覇が完成する。

1765年イギリスのJ・ワットによる石炭動力の蒸気機関の改良は画期的で、石炭は燃料の主流を占めるようになり、また18世紀末からの石炭乾留ガスによるガス灯の普及はロンドン、パリなどのロマンチックな雰囲気を醸成する一助ともなった。本格的な石炭乾留ガスの利用も同時代から始まり、都市ガスとして広まった。しかし1879年アメリカのT・エジソンによる白熱電球の発明から照明用としての利用は急速に衰退、モーターの発達により動力用としての利用もしだいに代替されるようになっていったが、なお電力、石油にとってかわられるようになるのは第二次世界大戦まで待たなければならなかった。

第二次世界大戦以後は新たに発見された中東大油田を背景にした石油の豊富かつ低廉な供給により、世界の燃料はあっという間に石油にかわっていく。同時に原子力発電も始まり、石炭は急速に衰退の道をたどる。天然ガスの利用が大規模に始まったのもこの時代である。しかし1973年のOPEC(オペック)(石油輸出国機構)の結束による石油価格の高騰はふたたび燃料種の再検討を目覚めさせ、石炭の再登場に道を開いた。それ以降、既存の石炭、石油、天然ガス、原子力に加えて太陽、地熱、海洋、風力などの自然エネルギー・再生可能エネルギーも広い意味の燃料として活用するための研究・開発が進められている。

資源の乏しい日本において、燃料(資源・エネルギー)には安価、安定供給、安全の3面からの担保が要求されるため、今後はエネルギーソースの多角化が不可欠であろう。

[大内公耳・荒牧寿弘]

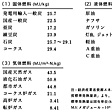

固体燃料

常温で固体の燃料をいう。木炭、石炭やチャー・コークスなどが該当する。固体燃料の燃焼は一般に次のように行われる。燃焼前の段階で燃料が加熱されるにしたがって、熱分解により生成した揮発性可燃物が発生し、これに着火して燃焼が開始する。これが火炎である(揮発分燃焼)。残部はしだいに揮発分が低下しつつ炭素が濃縮する。この部分は固体表面において酸素と反応して炭酸ガス(二酸化炭素)、一酸化炭素となり、このとき発熱するが、火炎は出ない(チャー燃焼)。このように一度加熱され、揮発分が離脱した木炭、チャー・コークスなどは火炎を出さないで燃える。しかし固体表面近傍は酸素不足状態での燃焼となるため一酸化炭素が発生し、ついでその外周部では空気中の酸素が供給されるため、青白い一酸化炭素炎(一酸化炭素の燃焼)がみられる。

[大内公耳・荒牧寿弘]

着火温度

固体燃料を加熱すればこのように燃焼を開始するが、外部からの加熱を止めても燃焼を続ける温度がある。この温度を着火温度という。揮発性成分の着火温度は一般に揮発分が離脱した固体部分のそれより低いので、揮発性成分の多いものほど着火温度は低い。たとえば、石炭化が進んで揮発分が少なくなった石炭ほど着火温度は高くなる。木炭、チャー・コークスなどは同様に、炭化温度が高くなるほど揮発分が低下して、酸素との反応性が下がり、着火温度は高くなる。その極限が黒鉛(石墨)である。着火温度が高くなることは、換言すれば酸素との反応性が低くなることであり、火付きは悪いが燃料としての火もちはよくなる。

[大内公耳・荒牧寿弘]

ろうそく

撚(よ)った紙や糸を芯(しん)として円柱状に蝋(ろう)を固めた「ろうそく」も一種の固体燃料である。燃焼により蝋が溶け、これが芯にしみ込んで上昇し、燃焼部分で気化して燃焼する。蝋は学術的には高級脂肪酸とアルコールのエステルをいうが、広い意味で使われる際には、蝋状の固体、液体すべてをさし、このなかにはエステル以外に炭化水素、脂肪酸、アルコールなどが含まれる。天然蝋と合成蝋とがあり、前者はさらに鉱物蝋と動・植物蝋とに分けられる。

[大内公耳・荒牧寿弘]

液体燃料

常温・常圧下で液状の燃料をいう。液体燃料としては、原油から生産されるガソリン、灯油、軽油、重油、およびメタノール(メチルアルコール)、エタノール(エチルアルコール)などのアルコール類がおもなものである。

[大内公耳・荒牧寿弘]

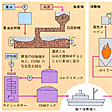

原油の精製

原油の常圧蒸留装置により分留されたナフサ、灯油、軽油留分等は、それぞれ水素化脱硫装置に供給され、硫黄(いおう)分、窒素分等の不純物の低減と水素化による品質向上(精製)が行われ、市販のガソリン、灯油、軽油などとなる。一方、常圧残油も直接脱硫装置により硫黄分等を低減し市販の重油とするか、あるいはガソリン留分を生産するために流動接触分解装置の原料とされる。また、常圧残油は減圧蒸留により減圧軽油と減圧残油に分留され、減圧軽油は水素化分解・精製等によりガソリン、灯油、軽油などの製品となる。さらに残渣(ざんさ)油である減圧残油も重質油処理プロセスにより、潤滑油、石油コークスなど有用な石油製品に転化されるか、ガス化して得られる合成ガス(CO、H2)から液体燃料gas to liquids(GTL)に転換される。

[荒牧寿弘]

ナフサ

原油から得られるもっとも軽質の液体で、粗製ガソリンとよばれることもある。その98%以上は石油化学の原料とされ、プラスチック製品、化学繊維製品など、数多くのナフサ製品がある。また、オクタン価を向上させるためのガソリン基材としての用途もある。

[荒牧寿弘]

ガソリン

原油の常圧蒸留およびその後の精製によって得られる製品で、いずれも沸点25~200℃の範囲にある。直留ガソリンは原油の常圧蒸留により得られるもの、接触改質ガソリンはナフサ留分を高温・高圧の水素気流中で触媒を用いて改質し、高オクタン価のナフサとしたもの、接触分解ガソリンは、固体触媒存在下、脱アスファルトされた重質油を分解し、高オクタン価のガソリン留分としたものである。

常温常圧で蒸発しやすく「揮発油」ともいう。もともと無色透明の液体であるが、引火性が非常に高く危険であるために「オレンジ色」に着色され、容易に灯油との見分けができるようにされている。用途の99%以上はガソリン車用であるが、通常のレギュラーガソリンのほか、高出力エンジン用にオクタン価の高いハイオクガソリンがある。そのほか、小型航空機用燃料や溶剤用、ドライクリーニング用、塗料用としての用途がある。

[大内公耳・荒牧寿弘]

灯油

原油の常圧蒸留およびその後の精製によって得られる製品で、ナフサと軽油の中間に位置し、沸点150~270℃程度の範囲のものである。硫黄分80ppm(100万分の1)以下、無色透明の特有のにおいのする液体で、主成分は炭素数9~15の炭化水素である。その多くは飽和炭化水素で、芳香族系炭化水素が7~20%くらい含まれている。

原油中の灯油留分は原油ごとにほぼ一定であるため、灯油だけを多量に生産することはできず、灯油の生産量は石油製品全体の12~13%である。

灯油は引火点40℃以上で比較的安全で取扱いも容易であり、しかも安価であるため、日本では家庭用の暖房機器や給湯器の燃料に使われてきた。工業用、産業用として洗浄用、塗料用溶剤などに用いられるほか、精製度を高めたものは航空機用ジェットエンジン(ガスタービンエンジン)などの燃料に使われる。

[大内公耳・荒牧寿弘]

軽油

原油の常圧蒸留およびその後の精製によって得られる製品で灯油と常圧蒸留残油の中間に位置し、沸点200~550℃程度の留分であり、炭素数11~22個程度のものを含む。灯油に比べて芳香族系炭化水素が増加し30~40%含まれる。直留軽油のみならず、分解ガソリン製造の際に副生する分解軽油も一般に混合される場合が多い。その95%がディーゼル機関用燃料として使用される。

ディーゼルエンジンは高出力で熱効率がよく、バスやトラック用として多く採用されている。また、日本ではガソリンよりも税金が安いことで、自家用車でも搭載車両が増える傾向がある。北日本や高地などには「寒冷地仕様」の軽油が出荷されるなど、凍結温度の違いによって5種類に分類され、地域と季節に適合した製品が供給されている。また環境規制の強化とともに低硫黄化は、1992年(平成4)に5000ppmから2000ppmへ、1997年からは500ppmへ、2004年(平成16)からは50ppmへ、さらに2007年から10ppmへと進められた。

[荒牧寿弘]

重油

原油を常圧蒸留した塔底油、あるいはそれを処理して得られる重質な石油製品で、日本では石油製品の半分以上を占めている。一般に動粘度によりA重油、B重油、C重油の3種に分けられ、さらにA重油は硫黄分の低い1号(硫黄分0.5%以下。Low Sulfur A Fuel Oilを略してLSA重油ともよばれる)と、硫黄分の高い2号(硫黄分0.5~2.0%。High Sulfur A Fuel Oilを略してHSA重油ともよばれる)、C重油は動粘度により1~3号に分類され、この順に重質化している。一般的に、残留炭素の多い重油は粘度が高い。

A重油は重油のなかでも軽油に近い性状で、農耕機や漁業用の中小型船舶の燃料として使用されるほか、工場やビル、ビニルハウスのボイラーや暖房などに使用される。C重油は船舶などの大型のディーゼルエンジン用、火力発電や大型タービン船のボイラー用、製鋼所の加熱炉用の燃料などに使用される。B重油は自動車の普及や産業構造の変化に伴いほとんど生産されなくなってきた。

[荒牧寿弘]

その他の液体燃料

原油は、一般的に、ガソリン、灯油、軽油、重油などの石油製品やプラスチックなど化学製品の原料となるが、火力発電用燃料の低硫黄化対策と燃料コスト節約のために重油のかわりに硫黄分の少ない原油を直接ボイラー燃料として使用することがある。原油生だきは1962年度(昭和37)から行われているが、国内石油製品需給バランスを考慮し、9電力会社(北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州)のみ、一定数量の使用が認められている。また、石炭乾留によって得られるコールタールも燃料として用いられるので、液体燃料の範疇(はんちゅう)に入れられよう。

非在来型の化石資源であるオイルサンド、オイルシェールなどは、乾留によって油分を回収できる。重質分やヘテロ元素化合物(含酸素、含硫黄、含窒素化合物)を多く含むため、液体燃料として、原油と同じように用いるためには高度な精製が必要である。オイルサンドは砂岩中にピッチ状重質油の含まれたものであり、オイルシェールは頁岩(けつがん)中にオイルサンドよりやや軽質の油分の含有されたものである。

[荒牧寿弘]

メタノール、エタノール

メタノールは天然ガス、液化石油ガス(LPG)、ナフサなどの水蒸気改質法によって得られる一酸化炭素と水素からばかりではなく、重質油または石炭のガス化による一酸化炭素と水素からも合成されている。

エタノールは糖、デンプン、セルロースなどの発酵により製造される。化学的にはエチレンを原料として合成される。

メタノール、エタノールとも無公害燃料として注目されている。発電用、ボイラー用燃料として期待され、また、自動車用燃料としても研究され、ガソリンにかわるメタノール自動車も開発中である。そのほかにも燃料電池用燃料としても考えられている。アメリカで提案された石炭・メタノールスラリーcoal-methanol slurry(CMS。俗称メタコール)は石炭の流体化技術の一つである。搬送媒体であるメタノールは低凝固点流体であるため、寒冷地の管路輸送に適する。

[大内公耳・荒牧寿弘]

ジメチルエーテル

CH3-が二つ結合したエーテル(ジメチルエーテルdimethyl ether=DME)で、常温では無色無臭の気体であるが、6気圧に加圧すると容易に液化する。DMEは、「メタノール脱水法」または水素と一酸化炭素から直接合成する「直接合成法」により製造される。後者は、水素と炭素があれば合成できるので、天然ガスをはじめ石油残渣や家畜糞尿(ふんにょう)などの有機物、石炭などから合成できる。メタノールや軽油、その他ガス燃料にはない高いセタン価(55~60)が特徴である。不純物を含まないため軽油代替燃料として、十分期待できる。

[荒牧寿弘]

気体燃料

常温・常圧下でガス状の燃料をいう。気体燃料としては天然ガス、液化石油ガス(LPG)、石炭の乾留によって発生するガスおよびこれらのものまたはその他のものから製造される都市ガス、水素、アセチレンなどがある。

このほか、特殊な気体燃料として製鉄所におけるコークス炉ガスcoke oven gas(COG)、高炉ガスblast furnace gas(BFG)や転炉ガスlinz-donawitz converter gas(LDG)などがある。

[大内公耳・荒牧寿弘]

天然ガス

天然ガスは天然に産する炭化水素類を主成分とする可燃性ガスの総称で、油田の油井から原油に随伴して産出する油田ガスまたは随伴ガスと、ガス井から採取されるガス田ガス、ガス井ガスまたは構造性ガスとに分けられる。炭田の石炭採掘に伴い炭層から湧出するガスの主成分はメタンであり、コール・ベッド・メタンと称される。坑内ガス爆発の防止対策の意味もあるが、効率的に回収し有効利用されている。このほか特殊なものに、地下水中に溶存していて水をくみ上げて分離採集される水溶性ガスもある。また、地下ではガス状で存在するが、地上で減圧冷却されることによって軽質油を分離するようなガスもあり、これはコンデンセート井とよばれる。

一般にガス田ガスはほとんどメタンであり、このようなガスをドライガス(乾性ガス)というが、油田ガスはC2以上のガソリン留分を含みウェットガス(湿性ガス)とよぶ。液化天然ガス(LNG)は天然ガスを液化し硫化水素、二酸化炭素、C5以上の成分を除いたものをいう。

天然ガスのおもな燃料としての用途は、都市ガス製造原料、家庭用、内燃機関用、ボイラー用(発電用も含む)、工業加熱用などである。

[大内公耳・荒牧寿弘]

液化石油ガス

液化石油ガスは天然ガス随伴など石油由来以外のものも世界的に約半分を占め、多様なエネルギーソースをもつ気体燃料である。LPGはC3~C4を主成分とする炭化水素で、一般にプロパンとよんでいるものと同義語である。ウェットガスおよび原油から分離したり、改質・分解などの石油精製過程、石油化学工程から得られる。また、LPG製造の目的でナフサの水素分解も行われ、代表的な方法としてアイソマックス法がある。燃料用途としては家庭用燃料がもっとも多く、ついで自動車用燃料としておもにタクシーなどに用いられている。そのほか工業用燃料としても用いられる。

[大内公耳・荒牧寿弘]

燃料としての水素

水素は現在は酸水素炎、ロケット燃料などとしてしか用いられていないが、将来は無公害でしかも化石資源以外からでも得られる燃料として注目を集めている。製造は水の電気分解、ナフサなどの熱分解、コークス炉ガスなどが現在の主流であるが、半導体を用い太陽光による水の分解、熱化学的水の分解など、水を原料としようとする研究が行われている。用途としても一般燃料のほか、自動車・航空機燃料、燃料電池まで考えられている。水素製造のコストの低下、水素のもつエネルギーの高効率利用など、解決しなければならない技術的課題は多いが、資源有限が叫ばれている今日、もっとも注目される燃料資源といえよう。

[大内公耳・荒牧寿弘]

アセチレン

アセチレンは、かつては夜店の照明として使用されていたが、工業的には酸素アセチレン炎として高温を必要とするときに用いられる。造船や自動車産業、あるいは土木・建築事業における鋼材類の溶接には酸素アセチレン炎の高温が利用されている。

[大内公耳・荒牧寿弘]

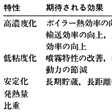

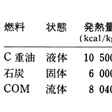

燃料の有効利用の試み

1970年代の2回のオイル・ショックによるエネルギー問題に端を発して、従来の化石燃料をより便利に、効率的に利用する技術開発が行われてきた。COM(石炭・石油スラリーcoal oil mixture)は石炭微粉末を重油と重量比1対1またはそれ以上に混合したもの(スラリーslurry)で、比較的粗い粒子を用いる粗粒COM、微粉を用いる微粒COM、超微粒を用いる超微粒COMなどがあり、古くはコロイド燃料といわれた。これらの第一の目的は、固体の石炭のもっとも大きな欠点である輸送の不便さを、パイプ輸送により解消するものである。すなわち、石炭を流体化させることによって、石油などと同じように液体燃料として扱える利点がある。同様に水と混合するCWM(高濃度石炭・水スラリーcoal water mixture)も重要な輸送手段として実用化されている。炉内で微粉炭が熱分解する際に水が反応して水素や一酸化炭素に富んだ水性ガスを発生することができるため、高濃度石炭スラリー(石炭70重量%程度)をそのまま燃焼する技術も開発されている。石炭流体化にはさまざまな技術があるが、その確立によって、石油よりもはるかに大きな埋蔵量をもつ石炭の、より高度な有効利用の実現に貢献している。

[大内公耳・荒牧寿弘]

『燃料協会編『最新燃料便覧』改訂版(1984・コロナ社)』▽『省エネルギーセンター編・刊『省エネルギー便覧』各年版』

改訂新版 世界大百科事典 「燃料」の意味・わかりやすい解説

燃料 (ねんりょう)

fuel

熱エネルギーの原料となるものを燃料と呼ぶ。これは核燃料をも含めた燃料の定義であるが,ふつうには,燃焼によって生ずる光,熱および燃焼生成物の行う仕事を利用する物質を燃料と呼ぶ。

燃料の歴史は人類が火を使うようになったときに始まっている。最初の燃料の目的は明りと熱を得ることで,長い間木材がほとんど唯一の燃料として使われてきた。中世になって木炭,さらには石炭が使われるようになった。産業革命では蒸気機関が重要な役割を果たし,そのボイラーでたかれる石炭は最も重要なエネルギー源となった。18世紀になると石炭の乾留で得られるコークスが製鉄に,19世紀には石炭ガスが照明用に使われるようになった。しかし20世紀に入ると電灯が普及し,石炭ガスは都市ガスとして家庭や工業用の熱源として使われだした。19世紀から20世紀にかけて,石油製品がまず自動車,次いで飛行機の内燃機関燃料として用いられるようになり,その後石油製品の利用は格段に進んだが,最近になって天然ガスの利用の割合も増してきた。原子力の利用も実用化され,その割合も将来かなり増加するであろう。

燃料として実用されるためには次のような条件を備えていることが望ましい。(1)燃焼したときの発熱量が大きいこと,(2)着火,消火,運搬,貯蔵などの取扱いが容易であること,(3)安全で無害であること,(4)生産量が多く,安定した供給ができ,安価であること。

燃料は常温・常圧における状態によって,気体燃料,液体燃料,固体燃料に分けられる。また用途によって一般燃料と,ロケット燃料や核燃料のような特殊燃料に分けることもできる。一般燃料ではその元素組成は主として炭素からなり,これに水素,酸素が結合しているものが多い。このほかに窒素,硫黄,灰分などを含むものもある。一般に固体燃料は火つきが悪く,燃えにくく,燃焼の調節もむずかしい。したがって完全に燃やしにくいので煙やすすが出やすい。残った灰の始末や,燃料自体の運搬,貯蔵もめんどうである。これに対して石油や天然ガスのような液体や気体の燃料はそのような欠点が少ない。しかし液体や気体の燃料は流出した場合に容易に着火し,火災,爆発の災害を起こしやすいという欠点をもっている。一般には石油や天然ガスのほうが石炭より有利と考えられているが,エネルギー資源としては石炭の埋蔵量が多く,この有効利用は将来にわたる課題である。

おもな固体燃料としては次のようなものがある。木材,木炭は古くから使われてきた燃料である。木材を木炭窯で焼くと約30%の木炭が得られる。主として炊事,暖房用に使われる。泥炭(ピート),亜炭(リグナイト)および石炭は植物が埋没し,長い時間かかって変質してきたもので,炭素含量がそれぞれ50~64%,64~75%および75%以上である。コークスは石炭の乾留によって得られる。たどんは木炭粉におがくず,樹木の下枝などを炭化したものを約20%加え,少量のパルプ廃液を混ぜて球形にしたものである。練炭は無煙炭に消石灰やパルプ廃液を加えて粉砕し,穴のあいた円筒形に成形したものである。豆炭は練炭と似た成分におがくずなどが数%加わったもので,卵形,マセックス形,まくら形などに成形したものである。

液体燃料としては,ガソリン,灯油,軽油,重油,アルコールなどがある。現在の多くの液体燃料は原油から蒸留,分解,改質などの工程を経てつくられる。ガソリンは火花点火内燃機関用燃料で沸点30~220℃である。灯油は160~300℃の石油留分で,精製されたものは白灯油と呼ばれ,ジェット燃料や家庭暖房用燃料として用いられる。軽油は220~340℃の石油留分でディーゼルエンジンなどの燃料となる。重油は工業用燃料として広く用いられているもので,原油の蒸留残油と軽油とを混合して調製される。残油と軽油の混合割合によって,A重油,B重油およびC重油に分類される。一般に液体燃料は気体燃料に比べ発熱量が大きく,着火性も比較的良好で,燃料の供給,制御も容易であるという利点があるが,気体燃料と比べるとすすの発生が多いという欠点がある。

気体燃料としては,都市ガス(石炭ガス,油ガス,合成ガス,天然ガス,合成天然ガスなどからつくられる),天然ガス,液化石油ガス,発生炉ガスなどがある。石炭ガスは石炭の高温乾留でつくられるが,近年になって石炭ガス化に代わって原油やナフサのガス化や液化天然ガス(LNG)からの都市ガスの製造が多くなってきた。合成ガスは水性ガスともいい,高温のコークスに水蒸気を作用させて得られる一酸化炭素と水素との混合物である。天然ガスはメタンを主成分とするガス田,油田,炭田に産する可燃性ガスである。最近では-161℃以下で液化して,液化天然ガスとして専用タンカーで輸送される。液化石油ガスは主として石油精製工程で得られる生成物である。市販されている一般の液化石油ガスは,たとえばプロパン70%,ブタン30%の混合物である。発生炉ガスは石炭やコークスに空気を吹き込んで部分酸化して得られ,比較的容易に製造される気体燃料である。一酸化炭素と窒素を主成分とし,水素,メタン,炭酸ガスを含む。

気体燃料は空気との混合が容易なために,小型のバーナーでも,開放大気中でも完全に燃焼させることができ,燃焼の調節は簡単である。しかし単位体積当りの発熱量が少なく,輸送,貯蔵の面では液体燃料に比べて不利である。爆発の危険性が液体や固体の燃料に比べて大きく,ガス中毒を起こす危険もある。

執筆者:吉田 忠雄

燃料の文化誌

火の使用は人類の歴史の上できわめて大きな意義を有するが,燃料の主たるものは長い期間,薪であった。石炭や石油,ガスなど新しい燃料の普及が著しいとはいえ,今日でも薪を燃料にしている地域や社会は非常に多い。火の使用は北京原人のころに始まることが知られているが,今日に至るまで燃料の確保は人間生活の根本課題でありつづけている。薪は森や林があれば比較的入手しやすいものであるが,薪の使用量に薪となる木の再生が追いつかないような事情が生ずると問題は深刻になる。温帯地域での森林減少やサバンナ地帯の乾燥化は,燃料のために木を伐ることが一つの原因になっているという。

薪に代わる燃料を何に求めるかは生態学的条件に左右される。草原地帯で牧畜が営まれるとき,乾燥させた家畜の糞が重要な燃料になる。牛糞はとくに燃料としての価値が高く,アフリカからアジアにかけて燃料とする例が多い。東アフリカのヌエル族では,供犠の牛や成人式を受ける若者の体に牛糞の灰をなすりつける慣習があり,牛糞は儀礼上でも高い価値を付されている。南アメリカのアンデス高地では,リャマとアルパカの糞が燃料としても利用される。極北のエスキモーでは,流木や乏しい灌木のほかに,アザラシその他海獣の脂肪が燃料になる。獣脂にコケ(苔)を混ぜて燃やすこともある。北アメリカの北西海岸インディアンは,針葉樹林の中にあって薪に不足することはないが,炉の火勢を強めるために魚油を注ぐこともある。

燃料は,燃料源としての材料のほかに,その入手や処理をめぐる労働の面からも考察する必要がある。シリア砂漠のベドウィンのように,薪集めと運搬は女性にとって重労働となる場合がある。犬ぞりに代わってスノーモービルを採用したアラスカ・エスキモーでは,ガソリンやオイルを買う資金のために昔よりも多くの動物を狩る必要が生じ,皮をはいだあとの肉や内臓は,それを餌にする犬がいなくなったので人間だけでは消化できず,むだに捨ててしまうという事態も生じた。工業製品としての燃料を使用することにより,経済的負担が重くなる例はエスキモーだけではない。

執筆者:大貫 良夫 日本では,調理,暖房,照明に供する家庭用燃料は,以前は薪,木炭が主であった。燃料とする木材を古くは〈多岐々(たきぎ)〉と称し,大木の幹を割った〈真木(まき)〉,小木の枝葉を〈柴木〉と呼びならわした。薪は共有山などから得たが,薪の乏しい平野村や漁村では稲藁や松葉,松毬(まつかさ)も用いられた。佐渡の海府地方では子どもが松毬を拾い集めて相川町内に売り歩く風もみられたし,京都大原女の薪売は頭上運搬でも有名だが,町場では薪を買い求めることが多かった。薪売の行商を関西では〈ハツリ売り〉,関東では〈コッパ売り〉,東北地方では〈バイタ売り〉と呼んでいた。また津軽の岩木川流域では〈サルケ〉という泥炭を燃料にすることが行われ,その煙害のために目病みが多かった。

木炭の最大の特徴は無煙性にあり,都市の発達に伴い,都市家庭の暖房用燃料として用いられた。また,養蚕農家では無煙性を利用して蚕室の乾燥と暖房に使われた。木炭は古来,金属製錬や金属鋳造の熱源としておもに用いられており,薪に匹敵する家庭燃料として一般化するのは明治以降のことである。家の中心であるいろりの火も時代とともに分化していき,台所では後までかまどの燃料として薪が,暖房用の火鉢や炬燵(こたつ)の熱源としては木炭が,照明用としては肥松(こえまつ),魚油,ナタネ油,ろうそくなどが使用された。薪炭の需要は森林資源の枯渇をもたらし,薪炭費がかさんでくると,豆炭,たどん,練炭など木炭の代用品が考案されたり,おがくずやもみ殻を利用するかまどや風呂釜が作られたりした。やがて石炭,石油の化石燃料に移り,現代ではガスや電気がおもな熱源となっている。しかし,火が魔よけになり,万事を浄化するという信仰から,松飾,注連縄(しめなわ),鏡餅などに木炭がそえられたり,また木炭を白紙にくるんで出入口に下げ魔よけにするなど,前代の燃料のもつ呪力への信仰は続いている。

執筆者:佐野 賢治

江戸時代の薪炭問屋

薪や木炭が燃料として使用された歴史は古いが,それが商品として売買され,その商人が生まれたのは室町時代であった。さらに薪炭の売買が組織化され,商人が卸・小売に分化したのは近世になってからである。三都をはじめとする近世都市の成立は薪,木炭の大量消費をもたらした。都市における需要の増大で薪炭売買の商人も多数生み出され,売買の組織も整えられた。江戸では炭薪問屋が川辺一番組古問屋,川辺竹木炭薪問屋6組,川辺炭薪問屋12組に編成された。このほかに仲買として炭薪仲買があった。川辺一番組古問屋は竹,木,薪,木炭を諸国から引き受けて仲買に売り渡すもので,1747年(延享4)には木場材木問屋にも加入した。人数は77人である。取扱商品は角材木,挽木,板,貫(ぬき),小割,丸太,竹,木炭,薪で,このほか端下穀,茶,葭(よし)藁等も取り扱った。川辺竹木炭薪問屋6組は竹,木,薪,木炭,地回り挽木類を仲買に限って売り渡していた。川辺炭薪問屋12組は木炭,薪だけを取り扱い,仲買および消費者へ売り渡した。竹木炭薪問屋6組と炭薪問屋12組の人数は合わせて524人であった。炭薪仲買は薪,木炭を直接荷主から買うことができず,川辺問屋から買い入れて,薪は割薪にして消費者に売り渡した。1773年(安永2)に組合を結成して,およそ1200人が15組をつくった。川辺一番組古問屋77人以外は小商人で,その人数も一定していなかった。問屋および仲買の取引相手は,はっきり分かれており,江戸周辺の薪炭生産者が,直接江戸の消費者に薪や木炭を売ろうとして,しばしば問屋との間に紛争を起こしている。

→薪(まき)

執筆者:伊藤 好一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「燃料」の意味・わかりやすい解説

燃料【ねんりょう】

→関連項目燃料消費率

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「燃料」の意味・わかりやすい解説

燃料

ねんりょう

fuel

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新