精選版 日本国語大辞典 「火山岩」の意味・読み・例文・類語

かざん‐がん クヮザン‥【火山岩】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「火山岩」の意味・わかりやすい解説

火山岩

かざんがん

volcanic rock

ケイ酸塩を主成分とする高温のマグマが地表に噴出して形成された火成岩。噴出岩ともいう。特殊なものとして、炭酸塩、硫黄(いおう)、硫化物などを主成分とする火山噴出物も火山岩に含めることもある。つまり火山岩とは、マグマがその通路である火道(かどう)を通過して、火口から地表に流出して形成された溶岩類、空中または水中に放出されて形成された各種火山噴出物、これらのものが堆積(たいせき)して形成された火山砕屑(さいせつ)岩(火砕岩)の総称である。地表に噴出したのか、火山体の内側に貫入しているのかは、不明であったり、連続的なものであったりすることが多いので、岩脈なども含めて地表近くで火山活動に伴って形成される火成岩を火山岩として扱うことがある。

高温のマグマが地下深所から急速に地表に上昇すると、周囲の圧力が急激に低下するために、ちょうどサイダーの栓を抜いたときのように発泡作用がおこり、多数の気泡の形成を促進すると同時に、ガスの圧力によってマグマを飛散させることになる。これが各種火山放出物の成因となる。マグマ溜(だま)りから火道を押し上げてくる高温物体中の固相・液相・気相の比率が火山噴火の様式を決めるもっとも重要な要素であり、火山岩の固結の仕方は、この要素と、噴出地点が陸上か海上かの外因的要素によって決まってくる。

もしもガス成分が比較的少なく、ゆっくりと地表に押し出されれば溶岩となる。このマグマが海水中(陸水中)を固結しながらゆっくりと流下すると枕状溶岩(まくらじょうようがん)pillow lava(俵岩(たわらいわ)、車岩ともよぶ)となり、この前面には溶岩表面が急冷してできた火山ガラスの破片よりなるハイアロクラスタイト(パラゴナイト)ができる。陸上の溶岩は化学組成、冷却条件などにより表面の形状が異なり、アア溶岩、縄状(なわじょう)溶岩、パホイホイ溶岩、塊状(かいじょう)溶岩などに分けられる。火山噴出物は、噴出物の形成、大きさ、分布、堆積状態などから判断して、空中降下物(放出物)、陸上流下物に分けられ、これらはさらに水中堆積物、陸上堆積物に細分される。空中降下物は、火口放出時の初速度と偏西風の条件などから、火口を中心として東側に広がった規則的粒度分布を示すのが特徴であるが、陸上流下物は、粒度分布が不規則である。堆積地域が水中であると、堆積物中に層理、葉理(ラミナ)が認められるのに対して、陸上堆積物は雑然としていて層理、葉理が認められない。

[矢島敏彦]

マグマと火山放出物

マグマに由来する火山放出物(砕屑物)は、大きさによって火山岩塊(直径64ミリメートル以上)、火山礫(れき)(直径64~2ミリメートル)、火山灰(2ミリメートル以下)に分けられる。空中放出時にまだ液状であると、空中飛行時に各種の形状となり(紡錘形火山弾、パン皮状火山弾、溶岩餅(べい)、ペレーの毛、ペレーの涙)、また特定の内部構造をもったりする(無数の気孔をもった軽石、岩滓(がんさい)など)。そのほか多孔質でガラス質の本質火山礫、あるいは同程度の大きさの岩滓(スコリア)を噴石とよぶことがある。火山豆(まめ)石(ピソライト)は、噴煙中の雨滴に火山灰が凝結したものである。火山砕屑物が堆積して固結したものが火山砕屑岩(火砕岩)であり、火山角礫岩、凝灰(ぎょうかい)角礫岩、火山礫凝灰岩、凝灰岩、凝灰集塊岩、岩滓集塊岩、軽石凝灰岩などに分けられる。火山砕屑物は、高温のまま水蒸気を噴出しながら高速で火山体斜面を流下することがある(火砕流)。これらのマグマの固結の仕方、火山の噴火形式は、マグマの化学組成、温度、噴出物中の液相・固相・気相の比率などによって決まる。

マグマが急速に冷却して固結すると、結晶が成長する時間的余裕がないためにガラス質(分子が不規則に配列している)、または微細な結晶の集合体となる。二酸化ケイ素に富む酸性の火山ガラスは黒曜石、真珠岩、ピッチストーンとよび、苦鉄質の塩基性火山ガラスをタキライトとよぶ。マグマが地表に噴出する以前にすでに結晶を含んでいる場合には、これが急冷すると斑晶(はんしょう)質の火山岩となる。大きな結晶を斑晶、間を埋めている細粒な部分を石基(せっき)とよぶ。

マグマの化学組成、温度、液相・固相・気相比が決まると、形成される火山岩の性質もほぼ決まり、火山の噴火形式、火山の形態もだいたい決まってくる。高温の流動性に富む溶岩が大量に四方にあふれ出すと、平坦(へいたん)な溶岩台地をつくる(デカン高原、コロンビア川台地、パタゴニア台地、蓋馬(かいま)高原など)。また、流動性に富む溶岩を主として火山砕屑物の放出が少なければ楯状(たてじょう)火山(アイスランド、ハワイなど)ができる。溶岩の流出と火山砕屑物の放出が交互に繰り返されると成層火山(富士山)ができる。粘性の大きな珪長(けいちょう)質で比較的低温の半固体状物質が地表付近に押し出してくると溶岩円頂丘(昭和新山)ができる。

[矢島敏彦]

火山岩の分布

日本列島に分布する各種岩石の分布面積を比較すると、第四紀・第三紀火山岩は8万6250平方キロメートルで、23.3%の最高の比率を占めるが、古生代、中生代の地層中の古期火山岩を含めて考えると、日本列島は今も昔も火山国であることに変わりはない。日本列島では島弧の形状に沿った火山岩の帯状配列が顕著で、東北日本を例にとると、太平洋側からソレイアイト、高アルミナ玄武岩、アルカリ橄欖石(かんらんせき)玄武岩と日本海側に向かって配列している。大陸側に傾斜した深発地震面(ベニオフゾーン、または和達(わだち)‐ベニオフゾーン)の存在と対応して、マグマの発生深度が大陸側では深くなっているためと考えられている。

[矢島敏彦]

改訂新版 世界大百科事典 「火山岩」の意味・わかりやすい解説

火山岩 (かざんがん)

volcanic rock

火成岩の一種で細粒または一部もしくは全体がガラスからなる岩石。マグマが地表や海底に噴出,固化した溶岩,および火山の噴火の際に放出された物質が固化した火山砕屑岩からなる。噴出岩effusive rockという語が用いられることもある。化学組成,組織,鉱物組成,色指数などに基づくいろいろな分類方法があるが,一般的に用いられるのは化学組成,特にSiO2の含有量に基づいて分類する方法である。SiO2が45~52重量%の塩基性のものとしては玄武岩,ベイサナイト,ハワイアイト(ハワイ岩)など,52~66%の中間組成のものとしては安山岩,ミュジェアライト(ミュゲアライト),テフライトなど,また,66%以上の酸性のものとしてはデイサイト,流紋岩,粗面岩,フォノライトなどをあげることができる。これらのうち玄武岩と安山岩は地球上でもっともよくみられる火山岩である。その他,SiO2が45%以下の超塩基性のものがまれにある(例えば,コマチアイトやある種のリンバージャイトやカンラン石ネフェリナイトなど)。火山岩を色指数(マフィック鉱物の量)で分類する方法もよく用いられる。例えば玄武岩-安山岩-デイサイトおよび流紋岩の境を色指数がそれぞれ40と20のところで分類する(〈火成岩〉の項目を参照)。火山岩の多くは斑状組織を示す。これは斑晶と呼ばれる大きな鉱物が,石基と呼ばれる細粒の結晶あるいはガラスの中に点在している組織である。斑晶はマグマ溜りやマグマが地表に上昇してくる過程でゆっくり冷却した場合に成長したもの,石基はマグマが地表(あるいは海底)に噴出したとき急冷されて生じたものと考えられている。斑状を示さない火山岩は,斑晶を欠き石基部分のみからなり,無斑晶質あるいはアフィリックな岩石と呼ばれる。火山砕屑物(火砕物)とは噴火によって生じた固体放出物のことで,大きさと形態によって火山弾,火山岩塊(直径32mm以上),火山礫(32~4mm),火山灰(4mm以下)に区分される。多孔質な放出物で,フェルシックなものは軽石,またマフィックなものはスコリア(岩滓)と呼ばれる。それらの火山砕屑物が固結した岩石を,おもに含まれる破片に基づき,火山弾を主とした凝灰集塊岩agglomerate,火山岩塊を主とした火山角レキ岩volcanic breccia,火山礫を主とした火山レキ凝灰岩lapilli tuff,火山灰を主とした凝灰岩tuff,火山角礫と火山灰よりなる凝灰角レキ岩tuff brecciaに分類する。比較的高温で堆積した凝灰岩は固く溶結して溶岩のような見かけを呈することがある。これを溶結凝灰岩と呼ぶ。玄武岩質または安山岩質マグマが海水やそのほかの水や氷と接して急冷されて生じたガラス質の破片を,特にハイアロクラスタイトhyaloclastiteと呼ぶ。

→火山 →火成岩

執筆者:永原 裕子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「火山岩」の解説

火山岩

カザンガン

volcanic rock

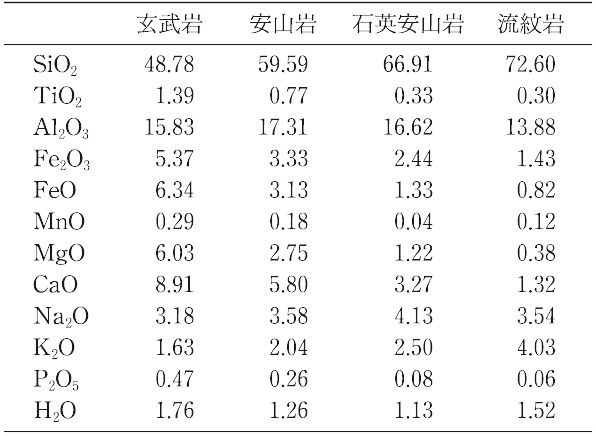

地下深部のマグマが地表に流出し,地上で急激に冷却固化した岩石.したがって,細粒の結晶が多く,ガラス質部分も存在する.構成鉱物によって,玄武岩,安山岩,石英安山岩,流紋岩に区別される.代表的平均化学組成重量% は次のようである.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「火山岩」の意味・わかりやすい解説

火山岩

かざんがん

volcanic rock

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「火山岩」の意味・わかりやすい解説

火山岩【かざんがん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

岩石学辞典 「火山岩」の解説

火山岩

世界大百科事典(旧版)内の火山岩の言及

【火成岩】より

…火成岩とは地下深部で発生するマグマが地表に噴出したり,あるいは地殻中に貫入し,冷却・固結して生じた岩石の総称である。マグマが地表に噴出して生じた火成岩を噴出岩または火山岩と呼ぶ。一方,マグマが地下深部に貫入して生じた火成岩を深成岩,また比較的浅い部分に貫入して生じたものを半深成岩と呼ぶ。…

※「火山岩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新