中国,秦につづく統一王朝。前202-後220年。秦の滅亡(前206)後,項羽と覇権を争って勝利を収めた農民出身の劉邦(漢の高祖)によって創建された。前206年,劉邦は項羽より漢王に封ぜられたが,漢の名はこれに由来する。ただし漢は紀元8年に外戚の王莽(おうもう)によって帝位を奪われて一時中断したが,25年には一族の劉秀(光武帝)によって復活した。そのため王莽が 奪する以前の漢を前漢といい,復活後の漢を後漢という。また前漢は都を長安におき,後漢は都を洛陽に定めたため,都の位置から前漢を西漢,後漢を東漢と呼ぶことがある。

奪する以前の漢を前漢といい,復活後の漢を後漢という。また前漢は都を長安におき,後漢は都を洛陽に定めたため,都の位置から前漢を西漢,後漢を東漢と呼ぶことがある。

中国で,はじめて統一国家が出現したのは秦の時代である。しかし秦は天下統一後わずか15年で滅亡したのにたいして,秦に代わった漢は中間に17年の中断があるとはいえ,400年余にわたって支配を維持した。この年数は,めまぐるしく興亡する中国の王朝の中にあって,最長の記録である。その間,高祖や武帝を筆頭に文帝,宣帝,光武帝などのすぐれた為政者が現れてよく治世につとめたため,秦の始皇帝の描いた統一国家の理想は漢によって実現されたのみならず深く根をおろし,それはたんに政治のみならず文化,社会などの上でも中国の基礎をきずいた。なかでもとくに注目されるのは皇帝による中央集権的な官僚制と郡県制の施行であり,さらには儒教の国教化である。その後2000年にわたる中国において,前者は中国の政治組織の基本形態として継承され,後者は各王朝の国教として政治・社会の指導理念となり,学術・思想など精神文化を規律した。また漢は対外的にも国威の発展した時代であった。その最盛期には北はモンゴル,南はベトナム,東は朝鮮,西は中央アジアのオアシス都市国家にいたるまで勢力下におさめた。漢の領土拡大にともなって周辺の諸民族を開化して周辺諸国の勃興と成長をうながし,漢族と周辺諸民族で構成される東アジア世界の形成を準備したことも注目される。

郡国制と中央集権体制の確立

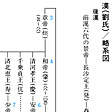

劉邦(高祖)は前202年に皇帝の位につくと,秦の統治方式を踏襲して中央集権的な官僚制と郡県制を施行した。すなわち皇帝の下に行政・軍事・監察の最高責任者として丞相・太尉・御史大夫のいわゆる三公をおき,政務分担機関として太常(儀礼祭祀),光禄勲(宮殿警備),衛尉(宮門警備),太僕(車馬),廷尉(司法),大鴻臚(外交),宗正(宗室),大司農(国家財政),少府(帝室財政)の九卿(きゆうけい)(九寺)をおいて中央政府を構成した。いっぽう地方は大きく郡に分けられ,郡の下には県がおかれた。その官制は中央にならって郡には行政長官の太守,副の丞,軍事の尉,監察の監,また県には長官の令(大県の長)・長(小県の長),副の丞,軍事の尉がそれぞれ皇帝の命令によって中央から派遣されて統治に当たった。高祖はこの郡県制と並行して封建制を採用し,楚漢の戦で漢に協力して功績のあった韓信,彭越,英布ら7人を王(諸王,諸侯王)に封じ,その封地を国(王国)と称した。このような郡県制と封建制の併用が,漢の郡国制と呼ばれる制度である。

ところで漢初に封建された異姓の諸王は,いずれも強力な軍隊を擁する実力者であった。しかも彼らの封建が漢の妥協の産物であっただけに,将来に不安をいだいた高祖は謀反などの口実をもうけてつぎつぎと諸王を倒した。そのため高祖末年までには遠隔地の長沙王を除く他の異姓の諸王はすべて抹殺され,代わって高祖の近親同族を封建し,〈劉氏にあらざるものは王となるべからず〉という原則を確立した。しかし同族とはいえ諸王の勢力は強大であった。当時の王国の内容をみるに,漢の朝廷と同じ官僚組織をもち,その官僚は王みずからが任命し,軍隊を有し,1郡もしくは数郡の面積に相当する広大な封地は王の統治にまかされていた。これにたいして漢の朝廷からは王を教導する太傅(たいふ)と官吏を統率する丞相(のちに相)のわずかに2人が派遣されるだけであり,王国の実態はほとんど独立国といってよかった。しかも王国の総面積は全土の実に2/3を占め,漢が郡県制で直轄支配する面積は1/3にすぎなかったといわれており,戦後の生産力の回復は王国においても富と力を伸長させ,血縁関係の疎遠化も加わって,諸王の存在は朝廷にとっていよいよ大きな脅威となっていった。

文帝のときに淮南(わいなん)王の劉長が謀反の罪で廃絶されるという事件(前174)を契機として,博士の賈誼(かぎ)や鼂錯(ちようそ)は諸王の抑圧と領地の削減を強く主張した。万事に慎重な文帝は対決を回避したが,景帝は鼂錯の建議を採用して諸王の領地を削る方針を定めると,呉王劉濞(りゆうび)ら7ヵ国の王は連合して漢に反旗をひるがえした。前154年の呉楚七国の乱である。この乱は諸王の周到なる準備にもかかわらず,政府軍によって3ヵ月で平定された。乱のあと,景帝は諸王を政治の座から切りはなし,王国の政治は相(しよう)をはじめとする中央派遣の官吏が執行することにした。また諸王の封地を王子たちに細分して小諸侯に立てる(推恩の令)など,一挙に諸王の権力を奪い勢力を削った。ついで立った武帝は諸王の行為にさらに厳しい法的制限を加えて圧迫したため,諸王は何の権力ももたず,ただ封地の租税によって生活を保証されるだけの存在となり,この状態は以後の漢代を通じて継承された。武帝はこれと並行して全国を13州(監察区)に分け,中央から刺史を派遣して地方政治に対する監察制度を強化した。かくして武帝のときにいたると,名は郡国制であっても実際は郡県制とかわるところがなかった。かつて秦の始皇帝が目ざした皇帝を頂点とする中央集権体制はここに名実ともに確立され,中国の新しい統治方式として定着するとともに,ひとり中国のみならず東アジアの諸国にも多大の影響を与えた。

儒教の国教化

武帝の中央集権による専制支配を思想面から支えるものとしてとられた政策が,儒教の国教化である。秦の始皇帝の焚書坑儒(ふんしよこうじゆ)によって弾圧された学問や思想は漢に入って復興し,再び儒家,法家,道家,陰陽家など諸子百家の乱立時代を迎えた。ただ漢初は,政治的には秦の遺産と伝統を継承しながら,戦後の復興のために秦のような積極策をしりぞけて消極策をとることにしたため,無為にして化すという黄老(こうろう)思想(道家の思想)が流行した。文帝に代表される無為の政治は,この道家思想を背景としたものである。しかし世の中が安定し,経済が復興してくると,簡素化を信条とする道家の政治にはあきたらず,儀礼や音楽で体面をととのえ,政治に文化性を重視する儒家が,やがて歓迎されるようになった。

武帝は若くして儒教に傾倒していたが,その武帝に影響を与えたのは大儒董仲舒(とうちゆうじよ)であった。とくに董仲舒の陰陽五行説を用いた天人論は皇帝を政治のみならず倫理,宗教などの中心に仕立てる思想であり,中央集権体制の確立を目ざしていた武帝にとっては,好都合な思想であった。董仲舒の陰陽五行説による一種の神秘主義は後に讖緯(しんい)説(一種の予言説)を生み,王莽の 奪に思想的な根拠を与えたものであるが,武帝は董仲舒の献策を入れて諸子百家をしりぞけ,儒教を国教と定めた。すなわち前136年(建元5)に儒教の古典である易,書,詩,礼(らい),春秋の五つの経書にそれぞれ専門の博士(五経博士)をおき,太学(たいがく)で弟子(学生)に教授させ,彼らの中から成績の優秀なものを郎中(幹部候補生)に抜擢することにした。また前134年(元光1)には儒教の徳目である孝行や廉潔な行為の実践者をやはり郎中として登用する,いわゆる孝廉(こうれん)の選挙を実施した。

奪に思想的な根拠を与えたものであるが,武帝は董仲舒の献策を入れて諸子百家をしりぞけ,儒教を国教と定めた。すなわち前136年(建元5)に儒教の古典である易,書,詩,礼(らい),春秋の五つの経書にそれぞれ専門の博士(五経博士)をおき,太学(たいがく)で弟子(学生)に教授させ,彼らの中から成績の優秀なものを郎中(幹部候補生)に抜擢することにした。また前134年(元光1)には儒教の徳目である孝行や廉潔な行為の実践者をやはり郎中として登用する,いわゆる孝廉(こうれん)の選挙を実施した。

その結果,儒学を学び,その教養を身につけたものが高官となって政治を指導するという方針がうち出され,この方針は近代にいたるまで継承されることになった。同時にそれは中国官僚制の一つの特徴である文官優位の原則を制度的に確立するものであった。ただここで注意を要するのは,武帝が儒教を国教化して思想の統一をはかったからといって,にわかに儒教一色に塗りつぶされたわけではなかった点である。武帝の思想統一は表面は儒教主義をかかげて経学を尊重しながら,他の思想の長所を利用してこれと調和させるという老巧なものであった。たとえば前漢時代の政治をみるに,技術面では法家主義,精神面では儒教主義というように使い分けながら,かつ全体として調和をとるというやり方が理想とされているのはその例である。

しかし王朝の保護をうけた儒教はその後しだいに人々の間に浸透し,前漢末には王莽のような熱狂的な信奉者を生んだ。彼は平帝の輔政時代にすでに礼制と学校制度の改革を実施しているが,漢の帝位を奪って新(しん)王朝をおこすと,儒教の経典にみえる周の制度を模範として内政,外政の全般にわたって大改革を断行した。王莽の一連の改革は現実を無視してあまりにも復古的であったためにすべて失敗に終わったが,王莽にみられる徹底した儒教主義の政治は次の後漢時代に入ると王朝の基本方針となった。そのため儒教は政治のみならず社会や文化などの上にも多大の影響をあたえるとともに,深く根をおろしていった。したがってこの観点からいえば,儒教の国教化は法制的には確かに武帝のときにはじまるが,名実ともに国教化されたのは王莽以後のことであった。

対外的発展

漢代を通して相対立する強大な異民族は匈奴であった。紀元前4~前3世紀ごろからモンゴル高原一帯に勢力を張った匈奴は,秦の始皇帝のときに将軍蒙恬(もうてん)により一時陰山の北方に追われたが,前209年に位についた冒頓単于(ぼくとつぜんう)によって統一され,東は東胡,西は月氏を討って興安嶺から天山山脈にいたる広大な地域を勢力下におさめ,漢に匹敵する一大遊牧国家を建設するにいたった。高祖は天下を統一した直後の前200年にみずから大軍をひきいて匈奴を討ったが,かえって大敗を喫した。そこで匈奴の侵入を免れるために匈奴と和議を結んで兄弟の約束をとりかわし,漢では皇族の女を単于におくって閼氏(えんし)(単于のきさき)とするほか,毎年多量の絹織物や酒,食糧などを匈奴にとどけることにした。

高祖のとったこの和親外交は外交の基本方針として,つづく文帝,景帝時代を通じて漢は遵守したが,匈奴の侵入は止まず,そのため博士の賈誼や鼂錯らのように外交方針を転換して強行策を主張するものも現れてきた。ただこの時点では国内の諸王問題が解決されておらず,匈奴に対して積極策をとることができなかったが,呉楚七国の乱平定によって国内問題が解決し,中央集権体制が確立した武帝期に入ると,匈奴との対決はもはや時間の問題であった。前133年(元光2),軍臣単于を国境に誘い出し,伏兵によって単于を討ちとろうとして失敗した馬邑(ばゆう)の役を契機に匈奴との外交は決裂し,一転して戦争へと突入した。漢は名将衛青や霍去病(かくきよへい)らの奮戦によって前119年(元狩4)には匈奴をゴビ砂漠の北方に退ける勝利を収め,漢の領土は北と西へ向かって拡大された。

武帝はこの余勢をかりて前112年(元鼎5)には南越国を平定し,このとき新設した郡はベトナムにまでおよび,さらに前108年(元封3)には朝鮮を平定して楽浪郡などの4郡を設け,東方の拠点とした。また武帝の匈奴征伐に先だち,張騫(ちようけん)は武帝の勅命をうけて大月氏国と攻守同盟を結ぶべく西域に遠征した。彼はその使命を果たすことはできなかったが,パミール高原をこえてペルシアの地まで達した大遠征は中国と西方との交通を開くことになった。漢と大宛,大月氏,烏孫,大夏などの西域諸国とのあいだには使者や商人が往来し,西域からはブドウ,ザクロ,クルミなどの珍しい産物や馬,ラクダなどのほか,音楽や軽業(かるわざ),雑技などがもたらされ,逆に中国から持ち出されたものとしては,とくに絹織物に好奇の目がむけられた。この絹織物は西アジアを経由して遠くローマまで運ばれており,後に絹の交易路という意味で〈シルクロード〉と呼ばれるアジアとヨーロッパの2大州を結ぶ交通路が公に開通するにいたった。

第7代の宣帝は内政において充実した隆盛期をもたらした皇帝であるが,外交面でも大きな足跡を残した。すなわち烏孫と同盟して匈奴を討ち,さらに匈奴に代わって北方に進出してきた羌(きよう)族(チベット種)を屈服せしめて西域との交通路を確保し,前60年(神爵2)には鄭吉を西域都護に任命して亀茲(きじ)に駐在させ,西域諸国を鎮撫させた。弱体化した匈奴はその後,内部分裂をおこし,漢に投降した呼韓邪(こかんや)単于は前51年(甘露3)に臣と称して来朝した。また彼と対立していた郅支(ちつし)単于は元帝のときに漢の攻撃をうけて殺され,ここに漢初以来の対匈奴問題は一つの結着をみたのである。

しかしその後王莽によって極端な中華思想にもとづく外交政策が強行されると,友好関係にあった匈奴をはじめ西域や東方の諸国の離反を招いたが,後漢の初代光武帝のときに匈奴は南北に分裂し,48年(建武24)に南匈奴が来降したのを好機として光武帝をついだ明帝は北匈奴を攻めた。それと同時に西域諸国を威服せしめ,74年(永平17)には前漢の例にならって再び西域都護をおき,西域の経営にあたらせた。このとき都護としてもっとも功績のあったのは班超である。彼は30余年を西域で過ごし,その間に50余国を漢に朝貢させただけではなく,不成功に終わったが部下の甘英を大秦国(ローマ帝国)へ派遣したりした。いっぽう東胡と呼ばれた烏桓(うがん)と鮮卑も匈奴の分裂を機に漢に服属し,さらに東方に目を移すと,倭(わ)の名で知られた日本の地方的部族国家の中には洛陽に朝貢の使者を派遣するものも現れており,最盛期の後漢王朝の勢力のおよぶ範囲は,前漢をしのいでいた。

しかし後漢の対外的な発展も第4代の和帝までで,その後外戚や宦官などによる政治の混乱が現れはじめると,甘粛方面の帰順していた羌族が反抗して侵寇をくりかえし,後漢王朝は多額の軍費をつぎこみながら結局鎮圧できず,こうした状況の中で周辺諸国は再び離反していった。また前漢の武帝時代に郡県支配されたベトナムや朝鮮でも反乱が絶えず,彼らの抵抗のまえに漢は妥協と縮小を余儀なくされていった。このように後漢の中期以後になると,中国を中心とする東アジアの国際秩序は大きく動揺してくるが,これは前漢以来周辺の未開民族が中国の影響をうけて文化的にも,また政治的にも大きく成長をとげ,中国の一元的な支配に強く反発したものであって,次の魏晋南北朝時代にくりひろげられる周辺諸民族の自立運動,ひいては東アジア世界形成への胎動を,ここに認めることができる。

財政と経済

漢は外征によって対外的に大きな発展をとげたが,外征には莫大な軍事費を必要とした。漢代とくに前漢時代の財政は,少府の管轄する帝室財政と大司農の所管に属する国家財政とにはっきりと区別されていた。このうち国家財政の主たる財源は,農民の納める田租と賦銭であった。田租は農業収益に対する課税で,漢初高祖は秦の過重な税率(率は不明)をゆるめて1/15と定めた。のち文帝の前166年には半減して1/30とし,翌年には全免して文帝時代は無税でとおしたが,景帝の元年(前156)には1/30に復活し,以来,前漢はこれが定制となった。後漢では光武帝のはじめには1/10を徴収したが,30年(建武6)には前漢の旧制にならって1/30と定めた。このように田租は規定では収益課税となっているが,実際に徴収するときは面積を課税標準としたものと考えられる。賦銭は銭納の人頭税で15歳以上56歳以下の成人を対象に毎年120銭が課徴され,別に7歳以上14歳以下の未成年者にも,およそ20銭が課徴された。

これら田租と賦銭を主とする国家財政の歳入は銭にして約40億というのがだいたいの標準額で,官吏の俸給をはじめ国政にかかわるすべての費用はこの中から支出された。なお山沢園池の税を主とする帝室財政の規模は国家財政とほぼ同額か,それを上回るものであった。建国以来民生の安定と農業生産力の回復につとめた結果,武帝の初年になると,中央の国庫には〈巨万の銭が積まれ,銭差しの糸が腐って切れて勘定ができず,余った穀物は雨ざらしにされ,腐敗して食べられない〉という繁栄ぶりをとりもどした。武帝の積極的な外交政策は,このような蓄積を背景に強行されたのである。しかし大規模でかつ長期にわたる外征によって,豊かな財政も底をついた。武帝は帝室財政から補充したり,貨幣の改鋳や売爵などによって打開しようとしたが効果は少なく,そこでねらわれたのが商工業者であった。

漢は農民支配のうえに建てられており,中国に伝統的な重農抑商政策を踏襲して農民の保護につとめてきた。しかし,銭納の人頭税を徴収するまでに発展していた貨幣経済は生産力が回復するとともに活発となり,それにつれて商人や手工業者がしだいに勢力をのばしてきた。彼らの王侯をもしのぐ贅沢な生活と,農民に対する経済的圧迫が重大な政治問題だとして早くも文帝時代に賈誼によって鋭く指摘されている。しかも彼らは武帝の外征に乗じて巨利を得るにいたり,武帝は財政の窮乏を救ういっぽうで,彼らの弾圧をねらったのである。その方法は財産税などの課税を強化したり,また均輸法や平準法によって物資や物価を統制したほか,当時の代表的な商品である塩,鉄,酒の専売に踏み切った。中国最初の専売制の実施である。しかも武帝はこれらの新経済政策の実施に当たっては,桑弘羊(そうこうよう),孔僅(こうきん)といった有能な商人を官僚に登用して確実な効果を期した。

これは商工業者,なかでも商人にとっては痛烈な打撃であった。彼らは稼業を政府によって完全に奪われただけではなく,告緡(こくびん)の法によって課税の際に不正申告や申告もれが判明すると全財産を没収されたため,中流以上の商人はほとんど破産したとさえいわれている。このとき運よく生き残ったものは,商業を避けて土地に投資し,地主への転身をはかった。後漢時代にとくに顕著となる豪族の中には,こうした転身者の子孫がかなりあったとみられる。また新経済政策にともなう商人の没落は,同時に商業そのものの性格を変えることになった。すなわち戦国以来栄えてきた全国規模の商人は姿を消し,以後は自給自足を目ざす荘園主たちの生産した商品が荘園主を通して流通する規模の小さなものとなった。しかもこの傾向は,儒教の普及にともなって郷村における自給自足の平和な農村経済が賛美され,重農主義が強調されるようになったことにも対応するものであった。しかし商人の地主化は,土地問題をひきおこし,漢の郷里制社会を崩壊せしめる誘因になったばかりか,ひいては漢帝国を滅亡に追いこむことになったのである。

郷里制社会と豪族

漢代の郷里制社会をみると,当時の民の大多数を占める農民は郷(きよう)と呼ばれる周囲を牆壁(しようへき)でかこまれた集落の中に,里(およそ100戸)を単位として集団居住し,牆壁の外部に広がる各戸の農地を耕作して生活していた。里では父老と呼ばれる経験ゆたかな年長者を中心に自治体を形成し,人々は共同体関係で結ばれていた。このような里を最小単位として構成されている郷は,したがって自治独立の意識がさかんであった。郷には三老(教化をつかさどる)をはじめ,嗇夫(しよくふ)(税務,訴訟をつかさどる)や遊徼(ゆうきよう)(治安をつかさどる)がおかれ,またいくつかの里の警察をつかさどるものとして亭があり,亭には亭長がおかれていた。郷官と総称されるこれらの小吏は,いずれも住民の中から推挙されて郡県から任命されたものである。徴税や徭役の分担などはもとより,民事や刑事事件でも小さなものであれば県などの上級官庁をわずらわすことなく,これら郷官の責任において処理されたところに,後世から理想として仰がれた漢代地方制度の大きな特色があった。漢帝国は独立自営農民とこうした郷里制社会を国家の基盤として成立していたのである。

しかし商品経済が発展し,貨幣経済が浸透してくると,農民のあいだに生活程度の格差が生じ,富農と貧農の分化が進行してくる。富農は開墾によって土地を拡大したり,また土地を買収して大土地所有者となるが,この傾向に拍車をかけたのが財産の保全策として行われた商人の土地買占めである。これら大土地所有者は分財別居を重ねることによって同族をふやし勢力を拡大していくが,このような血縁関係と強い同族意識で結ばれ,かつ経済力をもった宗族集団が豪族と呼ばれるものである。豪族はたんに耕地だけではなく周辺の山林や原野や池沼を取りこみ,荘園を築いて自給自足体制を確立するとともに利殖をはかり,その大きな経済力でもって農民生活を圧迫した。すなわち,農民は田租のほかに貨幣で賦銭を納めねばならず,加えて災害や病気などから生じる貧困によって豪族とのあいだに貸借関係をもち,この関係にしばられてついには土地を失っていくのである。そして土地を失った農民の行きつく先は,豪族の小作人となり彼らの所有となった農地を小作するか,最悪の場合は奴婢に転落するかのいずれかであった。このように豪族のもとに美田が集中し,自営農民も没落して豪族の傘下に吸収されていくと,かつての郷里制社会にみられた共同体関係は当然のことながら失われていた。

これは国家の基盤の崩壊であり,そこで哀帝の前7年(綏和2)には大土地所有者の所有地と奴婢の所有人数を制限した限田法を発布したが,多くの反対者によって実施できなかった。また王莽政権では,耕地を王田,奴婢を私属と称してともに売買を禁止し,所有地の面積に制限を加えたが,この法令も発布後3年で廃止を余儀なくされている。そしてみずから南陽の豪族の出身であり,豪族地主集団の支援をうけて漢王朝を再興した後漢の光武帝は,奴婢については解放令を発布したりしているが売買を禁止するまでにはいたらず,土地所有の制限にいたっては,まったく手をつけなかったため,大土地所有は後漢時代を通じてますます進行していった。豪族たちは儒学を学び儒教の教養を身につけて地方の郡県の属官となり,孝廉等の有利な選挙(官吏登用法)によって官界に進出し,政治的な力を獲得した。しかもその間に生じる門生(師弟の関係),故吏(長官と属官の関係)や通婚などの諸関係により,地域をこえた広い結びつきをもって権力の中枢部へ接近し,みずからものし上がっていくのである。かくして後漢王朝がもはや農民の保護者たり得なくなったときに,農民の不満が爆発した。それが黄巾の乱であった。

党錮と黄巾の乱

後漢も和帝の時代を過ぎると早くも衰退の色が濃くなった。その原因の一つは皇帝が幼年で即位し,しかも短命で終わったことである。そのため母である皇太后が摂政し,政治の実権が外戚の掌中に握られることになる。そして皇帝が成人して外戚の干渉を排除しようとすれば側近の宦官の力をかりねばならず,次は外戚に代わって宦官の専横を許すことになる。後漢の後半期はこのような外戚と宦官の政争のくりかえしで,皇帝権はいちじるしく衰微した。後漢の外戚としてもっとも強大であったのは梁冀(りようき)である。順帝の皇后の兄として専権し,冲帝,質帝,桓帝の3代にわたり20年ちかく政治を壟断(ろうだん)した。桓帝は159年(延熹2)に宦官の単超(ぜんちよう)らに協力を求めて梁冀を倒すと,宦官の進出をおさえきれず,ここに後漢最大の宦官専横期を迎えることになった。

宦官は彼らにとりいる官僚や豪族と結託し,中央や地方の官界に勢力を拡張し,賄賂をむさぼり,不正な選挙を行い,苛斂誅求(かれんちゆうきゆう),悪とぜいたくのかぎりをつくした。儒教的教養をもつ多くの官僚や知識人たちは,かねてより外戚や宦官の政権壟断に激しく反対していたが,外戚梁氏が倒されて宦官の専横期に入ると,名節を重んじる風潮と相まって反宦官・反政府をスローガンにして立ち上がった。当時3万人といわれる太学の学生や,地方では郷里制社会を宦官らの害から守ろうとする豪族や庶民にいたるまで反政府の清議(せいぎ)(世論)の輪は広がり,彼らは中央や地方の清節な官僚をみずからの代表として支援した。このような一派を清流と呼び,宦官を濁流という。これに対して宦官は桓帝を動かし,166年に清流の誉れ高い李膺(りよう)(110-169)ら200人を政治を誹謗(ひぼう)した罪で検挙し,彼らを党人と名づけて終身禁錮すなわち任官権剝奪処分とした。これが党錮と呼ばれる事件である。さらに霊帝のときに竇武(とうぶ)らによる宦官誅滅計画が失敗すると,169年(建寧2)に再び弾圧が加えられ,このときは死刑が100余人,禁錮は600~700人にのぼる大規模なものであった。2度にわたる党錮によって清流派官僚は官界から一掃されたが,政府の弾圧にもかかわらず清議の運動は在野の潜在勢力として根づよく生きつづけた。次の魏晋南北朝時代をになう貴族層は,こうした勢力の中から成長したものである。

相つぐ政争によって政治道徳は乱れ,後漢王朝崩壊の色が濃厚になってきたとき,王朝の打倒を叫ぶ黄巾の乱が勃発した。豪族による兼併の危機につねにさらされていた農民は,外戚や宦官が専権をふるう政府のもとで過重な誅求をうけて困窮の度を増していった。しかも後漢も中期以降になると天災,飢饉が相ついだために慢性的な飢餓状態におちいり,順帝のころからは毎年のように各地で農民の反乱が起こった。黄巾の乱はその最大規模のものである。黄巾というのは蜂起に参加した人が黄色の布で頭を包んだところから呼ばれた名で,その母体は鉅鹿(きよろく)(河北省)の張角がはじめた太平道という。後にはこれが道教に発展する新興宗教の教団であった。張角は黄天の神の使者で大賢良師と称し,護符(おふだ)と霊水のまじないによって病気に苦しむ人々を治療して救済したため,貧困の中で病気への恐怖と不安をいだいていた民衆の心をとらえ,170年代の初めから10余年間に華北の東部から長江(揚子江)にかけて数十万人の信者を獲得するにいたった。そして当時の農民の反政府感情に乗って革命運動に転じたのである。霊帝の甲子(きのえね)の年,すなわち184年(中平1)に彼らは各地でいっせいに蜂起した。この事態に直面して中央では,権力闘争を一時中止し,党錮も解除して黄巾軍の制圧に乗り出した。たまたまその年の秋に張角が病死し,有能な指導者を失ったために黄巾の主力軍は敗れたが,地方の黄巾軍や,また黄巾軍に呼応して立った各地の農民軍はなお健在であった。なかでも大きな勢力を誇ったのは河北の黒山軍と陝西から四川にかけての五斗米道(ごとべいどう)の軍で,これらの蜂起軍を鎮圧するためにはさらに20年の歳月を費さねばならなかった。

黄巾の主力軍が平定されると,外戚と宦官による相も変わらぬ権力争いが再開されたが,189年に外戚何進らによる宦官誅滅計画がもれて何進が宦官に殺されると,禁軍の将袁紹は2000余人の宦官をことごとく殺すという荒療治で宦官を一掃した。このあと袁紹に代わって都を制圧した董卓(とうたく)は,献帝を擁立して政権を掌握するとともに暴虐のかぎりをつくした。当時,黄巾の乱が起こると,各地の豪族は自衛のために宗族や賓客,小作人らを組織して武装集団をつくっていたが,いっぽう地方の州牧(州の刺史)や太守は軍・民両政の全権を掌握し,これら武装集団を糾合してしだいに群雄化していった。董卓がそうであり,袁紹や曹操らはその代表格であった。彼らは董卓の横暴を知り,190年(初平1)に袁紹を盟主として董卓討伐の兵を挙げた。首都洛陽に火を放って長安に逃げた董卓は192年に部下の手によって殺されると,群雄はそれぞれ自己の地盤確保と勢力圏の拡大をはかって,互いにしのぎを削ることになった。このような群雄割拠の中で,最後の皇帝の献帝は名ばかりの存在でしかなかったが,董卓滅亡後は曹操に擁されて魏の発展に利用され,220年には曹操の子の曹丕(そうひ)(魏の文帝)に禅譲を迫られて,ついに位を譲った。漢帝国はここにその幕を閉じ,三国時代へと移る。

文化の特色

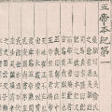

漢代の文化の特色は旧来の文化を統合して体系化する,いうなれば統合主義と儒教主義の二つをあげることができる。同時に漢が400年にわたって統一国家を維持したことは,中国文化の型を定着させることになった。まず統合主義の典型としては,司馬遷が上古の黄帝から武帝にいたる二千数百年間の通史《史記》を完成した。司馬遷は古今の散乱した歴史資料を網羅して一つの体系の中に収め,みずからの歴史観と紀伝体(帝王の年代紀と個人の列伝を主とする体裁)という記述形式を樹立して史学史上に不滅の金字塔をうちたてた。これは武帝時代に真の統一国家が完成し,中国が未曾有の版図を有して東アジアの一大中心となったという意識が,過去の歴史や文化を総括して新しい時代に対応する哲学的・歴史的解釈を導き出そうとする意識となって自覚されたものにほかならない。このように統一国家の出現を背景として顕著になる文化の統合主義には淮南王劉安が数千人の学者を動員して学問と知識の総合をはかった《淮南子(えなんじ)》の編纂があり,また劉向(りゆうきよう)・劉歆(りゆうきん)父子による中国最初の総合図書目録である《七略》(原本は佚す)や許慎による中国最初の字書の《説文解字(せつもんかいじ)》などもこの範疇に属する。さらに科学の方面に目をうつすと,暦法では司馬遷の太初暦とそれを改良した劉歆の三統暦,数学では《九章算術》,医学では《黄帝内経(こうていだいけい)》や張機の《傷寒論》などがある。いずれも過去の諸説を集大成して基礎づくりをしたすぐれた結晶で,後世の斯学(しがく)の発展に貢献した。

さて文化のもう一つの特色の儒教主義は,武帝のときに儒教が国教化されたことによってもたらされたものであるが,儒教が浸透する後漢時代に入って顕著となる。班固の著した前漢一代の歴史《漢書》はその典型である。そこでは班固は,《史記》にはじまる紀伝体を模倣しながら,歴史観においては司馬遷の客観かつ自由な立場を否定し,徹底した儒教主義と前漢王朝を賛美する立場を強くうち出した。このように漢代では〈史漢〉と並称される二つのすぐれた歴史書が生まれたが,その後儒教が歴代王朝の国教として尊崇されるにおよび,《漢書》が正史の模範と仰がれることになった。また後漢時代の学問の特色は経学であり,なかでも経典の字句の解釈や注釈を主とする訓詁学がさかんであった。馬融とその弟子の鄭玄(じようげん)は多くの経典に注釈をほどこして経学史の上に大きな足跡を残している。

最後に漢代の発明をみると,いずれも後漢時代であるが,蔡倫による上質紙の発明,張衡の渾天(こんてん)儀(天球儀)や地動儀(地震計)の発明のほか,この時代にはすでに磁石のもつ指南性(南北を指す)が明らかにされていた。中国の誇る四大発明(紙,印刷術,火薬,羅針盤)のうち実に二つが漢代に行われていることは特筆に値する。

執筆者:永田 英正

中国古代の王朝。前202年、高祖

中国古代の王朝。前202年、高祖 三国時代の

三国時代の 中国本土や中国の異称。また、漢人・漢字・漢文など中国に関する事物をさす。

中国本土や中国の異称。また、漢人・漢字・漢文など中国に関する事物をさす。

奪する以前の漢を前漢といい,復活後の漢を後漢という。また前漢は都を

奪する以前の漢を前漢といい,復活後の漢を後漢という。また前漢は都を