精選版 日本国語大辞典 「湯女」の意味・読み・例文・類語

ゆな【湯女】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「湯女」の意味・わかりやすい解説

湯女

ゆな

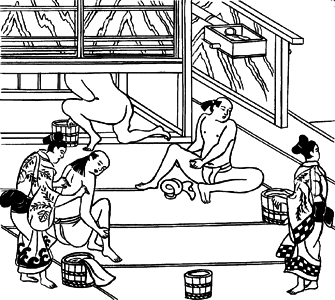

温泉場や風呂(ふろ)屋にいて浴客の世話をした女性のこと。一部は私娼(ししょう)化して売春した。風呂屋者、垢(あか)かき女などの異称がある。有馬(兵庫県)など温泉地では鎌倉時代からこの種の接待女がいたと伝えられる。室町時代には市街地に風呂屋が営業を始めると、そこにも湯女を抱えて客の接待をした。江戸時代の寛永(かんえい)年間(1624~44)には一軒に20~30人もの湯女を抱えた店が江戸に何軒もできるに至った。そこでは、客の身体を洗ったり、浴後に湯茶を接待する本来の業務のほかに、終業後の板の間や二階を宴席とし、美しい衣装に着替えて歌や踊りを見せた。丹前勝山(たんぜんかつやま)、桔梗(ききょう)風呂の吉野、紀伊国(きのくに)風呂の市野など、遊女に劣らぬ名声を得た湯女が少なくない。旗本や侠客(きょうかく)らに丹前風(ふう)という流行風俗をおこさせたほど、時代の好みにあっていたことが評価を高める原因であった。これに対し、幕府は1652年(慶安5)に一軒に湯女3人と規制し、さらに明暦(めいれき)の大火(1657)後に市中の湯女を全廃して吉原へ移住させた。しかし江戸以外では、大坂は一軒2~3人の髪洗女を許可し、各地の温泉場にも私娼的湯女がいた。江戸でも湯屋の二階を女に貸して集会所のように利用する変形が明治中期まで存続した。温泉地の湯女は明治以後、一部が芸妓(げいぎ)や酌婦となった。

[原島陽一]

改訂新版 世界大百科事典 「湯女」の意味・わかりやすい解説

湯女 (ゆな)

入浴を世話し,浴後の接待をする接客婦。有馬温泉の湯女は鎌倉時代に始まったというが,湯女の起源は温泉地にあり,それが室町時代の町湯に移入されたという。入浴のときに着衣の整理や茶菓を供するための女性が,やがて私娼(ししよう)化していったのである。湯女のほかにふろ屋女の語もあるが,湯屋とふろ屋との区別があいまいとなったように,厳密な使い分けは確認しにくい。江戸初期にはふろ屋に湯女をおいて湯女ぶろと称し,浴客のあかを指で落としたのであかかき女とも呼んだ。1軒に20~30人の湯女を抱え,夕刻以後は着飾って歌舞を演じて遊女と変わらず,その風俗は〈湯女図〉に描かれている。丹前ぶろの勝山などは後年に名を残した。幕府は1軒に湯女3人と制限し,江戸では1657年(明暦3)に全廃して吉原に合併させた。京都,大坂には髪洗女の名でその後も存続し,また各地の温泉場にもそれぞれの俗称をもった湯女がいて接客した。

→銭湯

執筆者:原島 陽一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「湯女」の意味・わかりやすい解説

湯女【ゆな】

→関連項目岡場所|丹前風|買売春

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「湯女」の意味・わかりやすい解説

湯女

ゆな

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「湯女」の解説

湯女

ゆな

入浴場で接客する女性。中世前期の有馬温泉に湯女がいたと伝えられ,後期の京都の風呂屋にも入浴の世話や浴後の酒食を接待する女性がいた。これがのちに私娼となり,近世初期に風呂屋女または湯女とよばれた。江戸幕府の禁止令にもかかわらず,髪洗女などの名で存続した例もある。温泉地にはそれぞれの俗称でよぶ湯女をおいた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の湯女の言及

【公娼】より

…そのため,飯盛女(めしもりおんな)のような半公認の売春婦を存在させることになった。諸藩で公認されるものの多くは飯盛女形式であったが,温泉場などの湯女(ゆな)のほかにも,茶汲女などの名称で都会地に売春街を公認または半公認することがあった。明治政府は,外圧によって娼妓解放令を発布したが,実質的には公娼制を強化し,量的な拡大をはかった。…

【銭湯】より

…柘榴口の場合も唐破風がつけられたが,なかには垂壁の部分に牡丹(ぼたん)と唐獅子などの極彩色浮彫をつけたものもあった。こうした形式になるのは幕末ころと思われるが,このころには外観も二階建てで,男湯,女湯と分かれた湯屋らしい特徴のある建物となり,二階は男湯の休み場となっていた。柘榴口は,内部が狭くて暗く,不衛生であったため,明治に入ると禁止されるようになり,ほぼ明治30年(1897)ころにはなくなった。…

【風呂】より

…これはただ風呂に入るだけでなく,酒宴を催したり,淋汗(りんかん)茶の湯といって湯殿・湯槽を飾りたてて茶を飲み,酒・料理を楽しむ遊びに風呂が使われているのであり,もともと金のかかる入浴が歓楽と結びついて,ぜいたくの一つとなっていたためである。このような風呂と歓楽の関係は,近世になると風呂屋の湯女(ゆな)による酒茶の接待という形でうけつがれる。江戸の湯女は風紀を乱すということで,再三取締りの対象となり,徐々に姿を消すが,江戸時代後期の江戸の銭湯では男湯の二階で茶菓を売っており,人々の娯楽の場としての風呂は形を変えつつも残っていた。…

※「湯女」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新