精選版 日本国語大辞典 「消火器」の意味・読み・例文・類語

しょうか‐き セウクヮ‥【消火器】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「消火器」の意味・わかりやすい解説

消火器

しょうかき

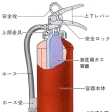

火災におけるごく初期の段階において、消火剤のもつ冷却、窒息または抑制などの効果を利用して消火する持ち運びのできる器具のこと。使用する薬剤、あるいはその機構によって種類はいろいろあり、消火の対象物に応じて、消火器を選ばなければならない。現在使用されている消火器の種類には次のようなものがある。消火器と火源となっている可燃物の種類との適合性を表すものとして、白・黄・青の円形標識が用いられている。

[岸谷孝一]

水消火器

水消化器は、水を放出する方式として手動ポンプ式、ガス加圧式、蓄圧式があり、木材、繊維、紙類などの普通火災に適しているが、油、電気、化学薬品火災には不適当である。なお、手動ポンプ式の消火器は、上部のハンドルを10回近く上下させ、内圧を上昇させてからノズルを開いて火面に放射させる。円形標識は白。

[岸谷孝一]

酸アルカリ消火器

酸アルカリ消火器は、硫酸と炭酸水素ナトリウムの化合で発生する二酸化炭素の圧力によって消火薬剤を放出するもので、水の冷却効果と同時に出る二酸化炭素によって窒息効果もある。普通火災用であるが、筒先を切り替えて霧状に放射すれば電気火災にも使える。円形標識は白・青。

[岸谷孝一]

強化液消火器

強化液消火器は、炭酸カリウムの濃厚な水溶液を消火剤として用いるもので、蓄圧式と加圧式(反応式、ガス加圧式)がある。このうち反応式は、濃硫酸の入ったガラス瓶を砕いて硫酸と強化液とを化学反応させ、発生する二酸化炭素の圧力によって強化液を放出させる。適応は普通火災用であるが、筒先を切り替えて霧状に放射すれば、油・電気火災にも使える。円形標識は青・黄・白。

[岸谷孝一]

泡消火器

泡消火器は、2種の薬剤の化合によって泡を発生させ、空気の供給を遮断する。普通火災にも使えるが、とくにガソリンなどの燃えやすい油、化学薬品火災に適当である。電気火災には不適当。円形標識は白・黄。

[岸谷孝一]

二酸化炭素消火器

二酸化炭素消火器は、二酸化炭素を高圧で圧縮して液化させ、放射口からガス状で放射させる。1キログラムの液化二酸化炭素は、普通15℃で534リットルのガス体に膨張するので、火災部の空気を追い出して、窒息消火させる。室内での消火効果は大きいが、使用者が窒息しないように注意する必要がある。消火後の水ぬれや汚損がまったくないのが長所。油・電気火災に適当である。円形標識は黄・青。

[岸谷孝一]

ハロゲン化物消火器

ハロゲン化物消火器は、使用される消火薬剤は、ハロン1011、ハロン2402、ハロン1301の3種類である。放射された薬剤は窒息および抑制作用を有し、油・電気火災に適している。円形標識は黄・青。

[岸谷孝一]

粉末消火器

粉末消火器は、消火薬剤の成分により次の4種類に大別される。

(1)粉末(ABC)消火器 リン酸アンモニウムを主成分とし、乾燥させた微粉末をシリコン樹脂などにより防湿処理したもので、淡赤色に着色されている。放射された薬剤は、燃焼面を被覆して窒息、抑制作用により消火させる。普通火災(A)、油火災(B)・電気火災(C)に適する。円形標識は白・黄・青。

(2)粉末(Na)消火器 炭酸水素ナトリウムを主成分とした微粉末で、窒息、抑制作用で消火させる。粉末(ABC)と同様の防湿処理が施してある。普通火災には適応はなく、油・電気火災に適する。円形標識は黄・青。

(3)粉末(K)消火器 炭酸カリウムを主成分とした微粉末で、防湿処理は(1)(2)と同様である。消火作用および適応は(2)と同じである。

(4)粉末(KU)消火器 炭酸水素カリウムと尿素(Urea)の反応物を主成分とするのでKUとよぶ。油、電気火災に適用し、粉末はねずみ色である。円形標識は黄・青。

[岸谷孝一]

消火器に関する一般的注意事項

設置場所は、目につきやすく容易に使える場所で、通行のじゃまにならない所で、振動が少なく、湿度・温度とも高くない場所がよい。また、消火器は永久に使えるものではないので、半年に一度ぐらいは検査して、不足した圧力を補充したり、薬剤を取り替えたり、ホースの破損などに注意する必要がある。なお消火器は、総務省(旧自治省)消防庁の規格に合格したものには日本消防検定協会が検定マークをつけることになっているので、それらのマークのついているものを備え付けることが必要である。

[岸谷孝一]

改訂新版 世界大百科事典 「消火器」の意味・わかりやすい解説

消火器 (しょうかき)

fire extinguisher

水あるいは消火剤を放射して初期の火災を消すのに用いる器具。いくつかの種類があり,適応できる火災の種類(A:紙,木などの可燃物の普通火災,B:油,ガソリンなどの油火災,C:変圧器,配電盤などの電気火災)がそれぞれ決まっていて,その適応性を誤って使用すると逆効果を招くおそれがあるので,消防法でもその適応性を規定している。消火器の選定に当たっては以上の適応特性を考慮したうえで,とっさの場合に使用することから取扱方法すなわち操作の簡便なものが望ましく,また目的や環境に適した保守管理のしやすいものが望まれる。

消火器には以下のような種類がある。(1)水消火器 容器に入った水を手動ポンプやガスの圧力を利用して放水し,燃焼物を冷却消火する。普通火災に適する。(2)酸アルカリ消火器 重炭酸ナトリウム,硫酸,水が二重びんに入っており,使用時にびんを破るか消火器を転倒させて重炭酸ナトリウムと硫酸,水を混合し,化学反応で発生した炭酸ガスの圧力で水溶液を放出し燃焼物を冷却消火する。普通火災に適する。(3)強化液消火器 アルカリ金属塩類の水溶液が容器の中に圧縮空気などによって蓄圧されて入っており,使用時にレバーを押すことにより水溶液が圧力で放出され,冷却と空気の遮断作用および燃焼速度遅延作用(負触媒作用)により消火するもの。普通火災に適するが,噴霧放水式にすれば油火災,電気火災にも使用できる。(4)泡消火器 外筒,内筒の二重びんの容器からなり,外筒に重炭酸ナトリウムと起泡剤の水溶液,内筒に硫酸アルミニウム水溶液が入っている。使用時容器を転倒あるいは破びんすることにより,内筒,外筒の水溶液が混合し,化学反応により炭酸ガスを内蔵した泡を発生放射する。燃焼物の表面を覆って空気を遮断することによって消火するが,部分的には冷却作用もある。おもに油火災,普通火災に適する。(5)蒸発性液体消火器 ハロゲン化物消火器ともいう。一塩化一臭化メタンなどのハロゲン化物を容器に圧縮空気などで蓄圧しておき,使用時にはバルブハンドルを開き,蒸発させた不燃性の重いガスで燃焼物の表面を覆って空気を遮断するもので,油火災,電気火災に適する。使用の際有毒ガスを発生するものもあるので,室内での使用には留意する必要がある。(6)二酸化炭素(炭酸ガス)消火器 液体炭酸ガスが容器に充てんされており,使用時弁を開くことにより自己の圧力で炭酸ガスが気化し,燃焼物を覆って空気を遮断するとともに冷却効果によって消火する。油,電気火災に適する。最近,炭酸ガスの代りにハロン1301(一臭化三フッ化メタン)を用いるものもある。(7)粉末消火器 重炭酸ナトリウム,重炭酸カリウム,リン酸アンモニウムなどの消火用粉末を容器に納めたもので,使用時容器の封板を破ることにより,加圧源としての炭酸ガス圧などにより粉末がノズルから噴出し,熱によって炭酸ガスとなって,燃焼物を覆い空気を遮断して消火する。おもに油火災,電気火災に適する。

執筆者:松田 守弘

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「消火器」の意味・わかりやすい解説

消火器【しょうかき】

→関連項目消火設備

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消火器」の意味・わかりやすい解説

消火器

しょうかき

fire extinguisher

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の消火器の言及

【消火設備】より

…消防法により建物種類別,構造別,建物の大きさ別(延べ面積別),収容人数別にその設置が義務付けられている。 手動消火設備としては,消火器および簡易消火用具(水バケツ,乾燥砂など)のように,火災のごく初期において人の手で操作して消火作業を行う初期消火器具と,初期消火器具で消し止められる段階を越えて燃え広がったとき,消防隊が到着するまでの自衛消防を目的とした消火栓設備がある。後者は水源の貯水槽,加圧送水装置(ポンプ),送水配管,放水部にあたるホースノズルを格納する消火栓箱などよりなっており,消火栓の設置間隔,水源の貯水量,ノズルよりの放水量,圧力は法で規定されている。…

※「消火器」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新