精選版 日本国語大辞典 「海防論」の意味・読み・例文・類語

かいぼう‐ろん カイバウ‥【海防論】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「海防論」の意味・わかりやすい解説

海防論 (かいぼうろん)

18世紀後期以後,西洋強国の日本への接近に対応して,対外的危機を鼓吹すると同時に,その克服を目ざして展開された議論。狭義では対外的軍備充実論をいう。いわゆる鎖国制度の成立以後,国際情勢は大きく変わるが,18世紀後半になると,まず北方からロシアが南下し,19世紀に入るころには,次いでイギリスが接近し,漸次対外的危機が問題となる。ただ,初期にはそれはまだ少数の識者の動向にすぎなかった。また西洋強国の海外への領土拡張が強く危惧されつつも,遠方の彼らから直接に軍事的侵略をうける危険は,必ずしも問題となっていない。この状況が変わる重大な画期はアヘン戦争である。

開国論と鎖国論

海防論はロシアの南下を阻止するための蝦夷地開発論として始まる。その最初とされる工藤平助の《赤蝦夷風説考》(1783稿)は,蝦夷地開発とともに,ロシアと交易を開き,同地での密貿易を禁ずると同時に,ロシアの事情をつまびらかにすることを説いているが,まだ防備にはふれていない。この流れから,一方では積極的な開国論が現れる。本多利明や佐藤信淵は,海運,交易を官営として,殖産貿易を発展させ,領土を海外へ拡張することを主張し,信淵はそのための国家制度変革の青写真すらを描いた。彼らには生産と交易,交易と領土拡張が未分化のままとらえられているが,重商主義的と評されるその構想は,西洋強国への対抗策であると同時に,そのまま国内の経済的危機克服策であった。他方では避戦的開国論が出てくる。士風が腐敗し武器も遅れた現状では,戦争を賭して西洋強国の開国の要求を退けるのは無謀だという意見で,19世紀の初めにロシアの要求と関連して現れ始め,漸次強まっていく。

開国論の反面では,これに対立して鎖国論が現れる。蝦夷地開発論に対して,不毛のままにしておくほうが国防上有利だという蝦夷地現状維持論が唱えられたが,この流れから,中国,オランダ以外の来航は祖法によって禁じられていると解釈し(江戸初期にはスペイン,ポルトガルの来航禁止規定があるのみ),鎖国の現実をそのまま擁護しようとする鎖国論が出てくる。鎖国という言葉自体がこの時期の産物である。鎖国論にもさまざまな立場があるが,貿易は日本有益の品と外国無用の品を交換するものだという貿易有害無益論が,キリスト教排斥論とともに,ほぼ共通の前提となっていた(この理論は以前からあった)。

鎖国論のなかで重要なのは,1820-30年代に完成する水戸学の攘夷論である。西洋諸国は卑しむべき夷狄(いてき)だから,接近してくれば打ち払うべきだという説であるが,この攘夷論の根底にあったのは,西洋諸国の危険をキリスト教やその他の有害思想の浸透といういわば間接侵略に焦点をおいてとらえる見方である。これは国内の民心の動揺,離反にたいする危機感と対になっており,水戸学では攘夷論と尊王論(上下秩序確立論)が不可分に結びついて展開される。このため,その攘夷論には,対外危機ないし攘夷を強調することによって,崩れかけた幕藩体制を立て直そうとする傾向すら出ている。こうした水戸学の成立は,内外にたいする深刻な危機感が,徳川体制の中枢にまで浸透したことを示すものといえよう。

軍備充実の重視

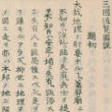

開鎖の議論と密接に関連して,軍備充実論が展開されるが,これを創唱したのは林子平の《海国兵談》(1786稿)である。日本は海国で,水路は世界に通じているから,その軍備は外寇に備えるものであるべきで,その要は水軍と大砲にあるとして,彼は洋式に倣って大船と大砲を充実するよう強調した。彼の場合,蝦夷地開発は説いたが,開鎖の問題にはふれていない。また,欧州強国の領土拡張に危機感をもちつつも,直接的侵略の危険は清国にあると考えた点で,後の世代と異なる。しかし,狭義の海防論は彼によって基本的枠組みが定められたといってよく,開鎖いずれの立場でも,類似の軍備充実論がくり返される。アヘン戦争の衝撃により,西洋強国にたいする警戒心が高まり,武士層の間に広がる。しかし,危機感が切迫するために,制度変革の構想という点では,逆に貧弱となり,一方で避戦的開国論が強まる反面,押しつけられる開国への抵抗として,水戸学的な鎖国打払論が高まる。このいずれの立場でも,軍備充実がいっそう重視され,〈西洋砲術〉を学ぶために,蘭学を始める武士が出現するが,この動向は攘夷論の前提をなす華夷思想を,ひそかに掘り崩していくことになる。

明治維新への動力

海防論は多かれ少なかれ蘭学の影響をうけて展開され,鎖国制度下にあった日本人の視野を,世界に向かって拡大する役割を演じた。同時に,それは日本全体を一つの政治単位とみる国家意識を促進した。さらに,それは富国強兵を強調したばかりでなく,〈人材登用〉や〈言路洞開〉など権力基盤拡大の主張を準備した。これらすべての要素は,ペリー来航以後にいっそう展開されて,明治維新実現の動力となる。それだけにとどまらず,海防論に現れたいろいろの傾向,たとえば,強い対外的危機感,西洋列強との並立の欲求,富国強兵論などは,近代日本全体に強い影響を残すのである。

→海防

執筆者:植手 通有

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「海防論」の意味・わかりやすい解説

海防論

かいぼうろん

江戸後期、外国勢力の日本進出をいかにして阻止するかを説いた国土防衛論。海に囲まれた島国日本の国防論は、海防論として展開した。当時日本は鎖国下にあったが、とくに沿岸武備体制を敷いていたわけではなかった。しかし18世紀後半のロシア南下問題を契機として、識者の間に海防論が蝦夷(えぞ)地問題と絡んで盛んになった。まず仙台藩医の工藤平助(くどうへいすけ)は『赤蝦夷(あかえぞ)風説考』を著し、国防上・経済上の見地から蝦夷地開発およびロシアとの交易を主張、とくに、交易すればロシアの国情や人情がわかり、対策がたてやすくなることを指摘している。ついで林子平(しへい)は『海国兵談』『三国通覧図説』を著し、海軍の振興と大砲の整備充実を唱え、沿岸防備と蝦夷地開発の必要性を強調した。これに対して時の老中松平定信(さだのぶ)は、蝦夷地を開発せず不毛のままにしておくほうが、日本とロシアとの緩衝地帯になって国防上有益だと述べている。工藤平助の説は、のち本多利明(としあき)(『経世秘策』)や佐藤信淵(のぶひろ)(『混同秘策』)らによって継承発展され、受け身の海防策ではなく、むしろ貿易と海外植民地経営を積極的に推進すべきことが主張された。このほか当時の海防論としては、山鹿素水(やまがそすい)の『海備全策』、赤井東海の『海防論』、古賀侗庵(どうあん)の『海防臆測(おくそく)』などがある。しかし諸外国の船が日本近海を盛んに脅かす幕末期が近づくと、蝦夷地問題や貿易問題の是非に関係なく、沿岸武備充実の急務が叫ばれるようになり、やがて幕末期には、攘夷(じょうい)論や開国論へと展開していった。

[竹内 誠]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海防論」の意味・わかりやすい解説

海防論

かいぼうろん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「海防論」の意味・わかりやすい解説

海防論【かいぼうろん】

→関連項目異国船打払令|海国兵談

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「海防論」の解説

海防論

かいぼうろん

江戸後期,欧米列強の東アジア進出に対して日本沿岸の防備充実を主張した議論。ロシアの蝦夷地への接近を知り,世界情勢と軍備の充実を説いた林子平(しへい)の「海国兵談」(1786成立)をその嚆矢とする。以後,防衛面からの要請だけでなく,欧米列強の行動が民衆の不満と結びつく危険性を含めて,海防は為政者・識者の重要問題となった。欧米列強の通商要求が頻繁化すると,識者の意見は鎖国維持論と開国論(避戦のための消極的開国を含む)にわかれたが,幕藩体制自体が意識上,日本の軍事的卓越を前提として成立していたため,海防の充実は避けて通れない課題であった。対外的危機意識が深まった天保期以降,海防に関する議論は,西洋軍事技術の導入による軍事力強化の主張と鎖国・攘夷論とが,国内の政治体制のあり方をめぐる議論とからみあいつつ展開された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「海防論」の解説

海防論

かいぼうろん

18世紀末からのロシアの南下に対処して,工藤平助・林子平・本多利明らが,北辺警備と蝦夷 (えぞ) 地開拓を力説して海防論を唱えた。幕府は子平を処罰したが,その後海防論は佐藤信淵・佐久間象山らに受け継がれ,幕末の尊王攘夷論・佐幕開国論に発展した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新