翻訳|ice age

精選版 日本国語大辞典 「氷河時代」の意味・読み・例文・類語

ひょうが‐じだい【氷河時代】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「氷河時代」の意味・わかりやすい解説

氷河時代 (ひょうがじだい)

ice age

氷河は現在の地表では,おもに南極とグリーンランドに大陸氷河(氷床),アルプスやヒマラヤなどに山岳氷河の形で分布し,陸地面積の約10%をおおっている。地質時代の過去にも氷成堆積物(氷礫土など)や氷河地形および周氷河地形が認められる。そのような氷河現象の証拠を広くもつ地質時代が氷河時代である。明らかな氷河時代は,更新世と,石炭紀末から二畳紀初期にかけての時代である。前者は両半球にわたった氷河遺物,氷河遺跡を残し,後者はゴンドワナ大陸(インド,オーストラリア,南極,南アメリカ,アフリカ)に氷成堆積物を残している。このほかに,北アメリカの前期原生代,アフリカ,ヨーロッパ東部,アジア,オーストラリア,北アメリカの後期原生代に氷成堆積物と認められるものがある。しかし,氷河時代といえば一般に200万年前から1万年前の更新世をさす。

更新世の氷河

更新世の氷河量は,現在のそれが面積1.45×106km2,体積24×106km3であるのに,それぞれ4.4×106km2,71.3×106km3と約3倍の量が見積もられる。

氷河作用は,万年雪の年間の蓄積(涵養)量と消耗量がつりあう雪線以上で形成される氷河氷によってひき起こされる。また,氷河周辺地域では,地下の水分,あるいは雪による周氷河作用がみられる。周氷河作用により土壌のあるところでは凍土層がみられ,その上部はくり返される融解・凍結によるじょう乱を受け,地表では岩屑の流動による構造土ができる。そして山の斜面ではソリフラクションsolifluctionといわれる岩屑の重力による流動が生じ,面状に浸食される現象もともなう。日本では氷食地形は,更新世の氷河遺跡である日本アルプスや日高山脈に残されているし,周氷河作用は日本アルプス,高緯度の東北地方北部以北にあったと考えられる。

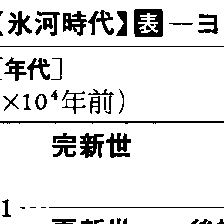

更新世の氷河作用の研究では,多氷河作用が認められたヨーロッパ・アルプスで氷河時代の編年の先鞭がつけられた。それはドナウ川沿いの河川名をとり,ビーバー,ドナウ,ギュンツ,ミンデル,リス,ウルム氷期と古い方から順に,その頭文字がアルファベット順に工夫されている氷期名である。それぞれの氷期glacial stageの間に間氷期interglacial stageがおかれたが,氷期の融氷水礫層が間氷期には風化されることにより,風化の程度から間氷期の時間の相対的な長さが考えられた。スカンジナビア氷床があった北ヨーロッパでも同じように河川名を採用し,古い方からエルスター,ザーレ,ワイクセル氷期とし,その間に海成層で特徴づけられる間氷期を,海成層の分布域のホルスタイン,エームの名で区分した。ローレンタイド氷床が分布していた五大湖からその南西部にかけての北アメリカの研究では,氷期名に合衆国の州名を採用し,古い方からネブラスカ,カンザス,イリノイ,ウィスコンシン氷期とした。また氷成堆積物の間に間氷期の古土壌が発達している地域名を採用し,アフトン,ヤーマス,サンガモン間氷期を区分している(表)。

これらの氷期年代は,氷河作用が汎世界的である,ということで対比されているが,新事実の発見で,いまなお再検討がのぞまれるものもある。氷期はだいたい104~105年,亜氷期は103~104年のオーダーの時間の長さで反復される。氷河作用の汎世界性は,氷河が拡大する氷期に海面が低下し,逆に氷河が縮小する間氷期に海面が上昇する,いわゆる氷河性海水面変化(海水面変化)にあらわれている。また,氷河のなかった地域,たとえば北アフリカ,北アメリカ西部などでは,そこにある湖沼の湖面の拡大の証拠から多雨期といわれる湿潤期の周期性が,氷期の周期性に対応して知られている。おそらく氷期には,それらの地域ではかなりの降水量があったと推定されるが,氷期と多雨期,間氷期と乾燥(間雨)期の対応は必ずしも一致しない。

生物相

植生の変化は,氷河時代の古環境解析によい。氷河時代の寒冷化とともに第三紀の温暖型の植生の消滅が中緯度地域ではよく知られ,日本でもメタセコイア植物群の消滅がそれである。氷河時代の氷期,間氷期の交代にともない,寒帯系要素と暖帯系要素が交互に支配的な植生となり,この変化については,大型植物遺体のみならず広く堆積物中に含まれる花粉,胞子類が有効な情報をあたえる。また,新生代が哺乳類の時代である,という事実と観点から,哺乳類の氷河時代における変遷もよく研究されている。日本でも専門家の努力で北方系と南方系の動物群要素に分類され,氷河時代の年代区分と関係づけられている。それによれば,更新世前期には北方系の中国泥河湾系のエレファスゾウ,シカ類のシフゾウなどと南方系のインド・マレー系のエレファントイデスゾウなどが日本で混合型をつくり,中期には北方系の中国万県系のステゴドン(トウヨウゾウ)-ジャイアントパンダ動物群と南方系の北京原人と同時期の周口店系のナウマンゾウ,楊氏トラが,そして後期には中国北部の黄土動物群のオオツノシカ,クーラン(ヘミオンウマ)の北上,北からのマンモス,ヘラジカなどマンモス動物群の南下が知られている。海成層からは浮遊性有孔虫による寒暖の古環境が解析され,軟体動物も海進・海退の指標になる。これらの化石は,氷期と間氷期の区分と対比に用いられる。

氷河時代の大型哺乳類は人類の狩猟対象でもあり,その分布や移住はとりもなおさず人類の分布や移住にかかわっている。日本に周口店動物群が発見されている事実は,北京原人の生息圏を考えれば日本への移住が推定されるし,野尻湖底の遺物とその年代は,旧人から新人への移行という人類史の興味ある問題を提供している。氷河時代は人類の進化に直接にかかわっているわけである。

原因

氷期には極地が寒冷になり,寒帯前線の低緯度への移動によって熱帯,亜熱帯がせばめられ,大気の大循環が弱まるが,その原因として一方に地球自体にかかわりをもつ仮説がある。(1)新生代の地殻変動に原因があり,それによって隆起した陸地の部分は気温が低下するし,そのような山脈の出現が大気の大循環を変えたという説,(2)第四紀火山活動における火山塵の増加による遮へい効果が原因という説,(3)海洋水の循環が影響するという説として,南極大陸の氷床が大量に海へすべりこんだという考え,またメキシコ湾流による北極海の暖化によって湿度と氷雪の増加が起こり,そのために北大西洋をはさむヨーロッパとカナダに氷床ができたという考えもあるが,どれも十分に実証しにくいものである。他方の氷期成因説は天文学的なもので,(1)太陽活動の変動による,(2)高濃度の宇宙塵空間を地球が通過したため遮へい効果が増加した,というやはり検証しにくい仮説である。

現在のところ可能性の高い説は,夏半年の日射量の減少が原因になる,というW.ケッペンの意見をいれてミランコビッチM.Milankovitchが提出した仮説である。それによれば,次の三つの要因の組合せで日射量の変化が生じる。(1)歳差運動で分点は地球の公転方向と逆回りに移動している。近日点と分点が一致すれば夏・冬両半年は同じ長さであるが,分点の位置で両半球の季節の長さが違い,したがって日射量が両半球で違ってくる。この分点の移動周期は2.2万年である。(2)離心率の変化による。離心率をe,軌道の長軸半径を1とすれば,近日点,遠日点での太陽・地球間距離は1-e,1+eである。太陽の日射量は距離の2乗に逆比例し,eが6~7%と極大のときには,近日点の日射量は遠日点のそれより30%も大きくなる。この離心率の変化の周期は105年である。(1)の分点の位置と(2)の離心率との変化の組合せによって,夏・冬両半年の季節の長さの差は70日以上にもなることが確かめられている。(3)日射量はこのほかに地軸の傾き(その変化の周期は4万年)が影響する。傾斜は現在23.5度であるが,24.5~21.5度の範囲で変化する。傾斜が小さいと高緯度の夏半年は日射量が少なく冷涼になる。

ミランコビッチはこれら歳差,離心率,および地軸の傾斜の周期の組合せによる夏・冬の日射量変化を曲線にして,緯度10°ごとに100万年前まで南北両半球について求め,氷期,間氷期の出現を説明した。なお,地質学的には,南極の氷床の年代が古第三紀の約4000万年前にさかのぼることがわかっている。また新第三紀中新世にはじめてアラスカに氷河が発生している。このことは南極氷床が拡大し,それが北半球に気候悪化をもたらしたことを物語っている。深海底コアの有孔虫殻の酸素同位体比にもとづいたδ18O曲線はミランコビッチの日射量変化曲線と符合することから,氷河時代の原因はいっそう確実な解釈がえられそうである。

執筆者:新堀 友行

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「氷河時代」の意味・わかりやすい解説

氷河時代

ひょうがじだい

ice age

46億年に及ぶ地質時代を通じて、汎(はん)世界的に寒冷な気候となり、高緯度地方や山岳地域で現在よりもはるかに広く氷河の発達した時期が何回かあったことが認められている。この時期を一般に氷河時代という。先カンブリア時代最末期、古生代石炭紀からペルム紀(二畳紀)、新生代第四紀の少なくとも三つの氷河時代がよく知られている。

先カンブリア時代には、最末期より前にも氷河時代を示す証拠の氷河性堆積物(たいせきぶつぶつ)が残されている。その顕著なものは約20億年前の地層中にあって、北アメリカ五大湖周辺などでよく知られる。最初の大氷河時代は先カンブリア時代最末期であり、この時期の氷河性堆積物が、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリア、中国、シベリアなど世界的に広く各地でみいだされており、その年代は約7億年前である。2番目の大氷河時代は約3億年前の石炭紀からペルム紀である。この時期の氷河は、南アメリカ、南アフリカ、マダガスカル、インド、オーストラリア、南極大陸など南半球の各地から知られる。この時期、南半球にはこれらの大陸が一体となってゴンドワナ大陸をつくっていたと推定される。これらの地域には当時の氷河が岩盤を削った跡が残されていて、その方向から、ゴンドワナ大陸の分裂以前の氷床のようすが推測できる。当時のゴンドワナ大陸は南半球の高緯度に位置し、南極点が南アフリカ南端付近にあったと考えられている。

[松島義章]

第四紀の氷河時代

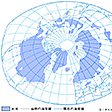

これら二つの氷河時代に比べて、第四紀の氷河時代は、現在に続くもっとも新しい時代のため詳しく調べられている。普通、氷河時代とよぶときは第四紀の氷河時代(約200万年前より約1万年前まで)をさすことが多い。この氷河時代は、現在氷河のない温帯地方にもカールや氷河性堆積物が残されていたり、寒冷な気候を示す化石が残されていることから、史上もっとも大規模な氷河時代であったともいわれる。氷河時代は全体を通じて氷河がつねに発達していたのではなく、中緯度地域まで氷河が進出拡大した気候の寒冷な氷期と、両極地域にだけ氷河が限られた温暖な間氷期とが交互に訪れた。最近の深海底堆積物の研究によって、過去70万年の間に約7回の寒冷期とその間の温暖期とが存在したことが知られている。その繰り返しはきわめて規則的で、約10万年の周期でおこってきた。最後の氷期(日本ではビュルム氷期の名で知られるが、この名称は世界的には使われなくなった)は約10万年前ごろから始まり、2~3回の小温暖期を繰り返したのち、いまから2万~1万8000年前に極寒に達した。これが最終氷期の最寒冷期である。現在は両極地域を中心に陸地の面積の約10%が氷に覆われているが、第四紀の最大拡大期には30%以上に達し、とくに北半球の各大陸で氷床が著しく拡大した。

ヨーロッパでは、スカンジナビア半島のボスニア湾地域が氷床の中心に位置し、もっとも厚くしかも高くなっていた。この氷河から北西に向かった氷河は、ノルウェー海岸のフィヨルドの谷をつくり、西へ向かった氷河は北海を横切ってイギリス南部からアイルランドに達し、氷床は北ヨーロッパの平原を覆って北西シベリアまで広がる巨大なものであった。北アメリカにおける最終氷期の氷床は、中心がハドソン湾付近にあって、太平洋側のカナダ・アメリカ国境付近から大西洋側のニューヨーク付近に至る広い範囲を覆った。これ以外にも小さな氷床がアルプス、カラコルム、ヒマラヤ、チベット、シベリアの北東部など各地にみられた。南半球ではオーストラリアのコシアスコ高地やタスマニア、ニュージーランド、南アメリカ南部などで氷床が形成された。また、アフリカでもキリマンジャロやケニア山などの高山に氷河が形成された。南極大陸やグリーンランドの氷床は現在より厚く広い面積を占めていた。

氷期には水が氷河として陸上に固定されるため、著しい海面低下がおこる。海面低下の大きさを、海底に残された当時の河川の流路跡や海岸線付近の堆積物の分布から推定すると、最終氷期の最寒冷期に100~130メートルも低下したらしい。このためベーリング海峡は陸化し、北アメリカとユーラシア大陸が陸続きとなった。このベーリング陸橋を経由して、両大陸間の動物群の交流や、人類の南北アメリカ大陸への移動がおこった。この海面低下は日本列島にも重大な影響を及ぼした。

[松島義章]

日本の氷河時代

当時、日本海と外洋とをつなぐ対馬(つしま)、津軽、宗谷などの海峡は陸化、あるいは著しく幅の狭い海峡となり、日本海が内陸海と化し、そこを経由して大陸の動植物の侵入がおこっている。この2万年前の最寒冷期かつ海面最低下期における日本列島の古地理は、当時の状況を物語る化石や地形など多くの資料と、その時代を決定する炭素14法(年代測定)、広域テフラtephra(火山砕屑(さいせつ)物)により、かなりよく復原されている。当時の海面低下量は約140メートルから80±5などさまざまに推定されているが、目安としておよそ100メートルとすることができよう。100メートルの海面低下が生じると日本列島周辺の大陸棚はかなりの面積にわたり陸化する。北海道は樺太(からふと)(サハリン)、国後(くなしり)島と陸続きとなり、津軽海峡は幅は狭いが存続していた。本州は瀬戸内海の陸化により四国、九州と接続する。九州の西方も広く陸化するが、100メートルの海面低下ではまだ対馬とは接続せず、対馬海峡と朝鮮海峡は幅が狭くなって存続したことになる。当時の環境を、植物遺体、花粉、氷河、周氷河地形などから検討すると、森林限界は北海道で現在より1600メートル低下して、北海道の大部分がツンドラないし森林ツンドラとなり、周氷河域であった。本州中部、四国、九州でも森林限界が1500メートルも低くなり、それ以高は周氷河地域となった。年平均温度では7~8℃の低下となり、亜寒帯林と冷温帯林の境界は、低地では関東中部にあり、冷温帯林と暖温帯林の境界が九州南端付近まで南下した。

大形哺乳(ほにゅう)動物では、北海道にはマンモスゾウが南下してきたが、津軽海峡を越えて本州には達しなかった。中形および小形の動物は、すでにこの時期には北海道と本州とでは関連がなかった。ニホンザル、ツキノワグマ、カモシカ、モグラ、カワネズミなどは青森県下北半島を北限とし、ヒグマ、クロテン、ナキウサギ、シマリスは北海道渡島(おしま)半島を南限としている。この時期には生物地理区界としてのブレーキストン線が津軽海峡に確立していたことを示す。しかしヘラジカ、ヒグマはこの時期には本州地域に侵入している。本州地域ではナウマンゾウ、ヤベオオツノシカ、ニホンジカ、ヘラジカなど多種類の哺乳動物がみられるが、この時期の末期には大形のものはほとんど絶滅した。一方、この当時の日本列島周辺の海況は現在とはかなり異なっていた。現在、千葉県銚子(ちょうし)沖付近で本州沿岸を離れ、蛇行しながら東流する黒潮は当時九州南東方付近に止まり、現在北海道から東北地方の沖合いにかけて南下する親潮が紀伊半島あたりまで南下していたと考えられる。日本海では、約3万年前以降2万年前に向かって、対馬海流に伴う外洋水の流入が急激に減じ、津軽海峡も陸化して黄河起源と考えられる淡水の流入が生じた。このため表層より下は停滞的環境に変わり、酸素の供給が不足して底層水が還元状態になった。その後、津軽海峡が開いて北西太平洋の寒冷な海水が流入し、これに伴い表層水も外洋と同じ塩分濃度に戻り、停滞的状態は解消されたが、まだ対馬海流が流入しないため、北太平洋と同じような海況となっていた。現在と同じ海況になったのは、完新世(沖積世、現世)に入って対馬海流が進入した1万年前のことである。

[松島義章]

『小林国夫・阪口豊著『氷河時代』(1982・岩波書店)』▽『J・インブリー、K・P・インブリー著、小泉格訳『氷河時代の謎をとく』(1982・岩波現代選書)』▽『成瀬洋著『第四紀』(1982・岩波書店)』▽『A・ホームズ著、上田誠也他訳『一般地質学』(1984・東京大学出版会)』

百科事典マイペディア 「氷河時代」の意味・わかりやすい解説

氷河時代【ひょうがじだい】

→関連項目ウルム氷期|気候変化|ギュンツ氷期|第四紀|ドナウ氷期|氷河遺跡|ミンデル氷期|リス氷期

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「氷河時代」の意味・わかりやすい解説

氷河時代

ひょうがじだい

ice age

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「氷河時代」の解説

氷河時代

ひょうがじだい

氷河の発達やそれに関連して生じる氷河地形・堆積物が広く分布する時期。先カンブリア時代,古生代石炭紀~二畳紀,新生代第四紀(すなわち地質学的現在)に認められる。一般には,これらのうち第四紀更新世をさす。氷河時代は複数の氷期と間氷期のくり返しからなる。ヨーロッパアルプスや北ヨーロッパ・北アメリカでは氷河地形として残されているものだけでも4~6サイクルが確認できる。氷河の消長は海水面高度に直接影響し,氷期には低下,間氷期には上昇して海岸線を移動させた。日本では植物は氷期には寒帯系要素が,間氷期には暖帯系要素が支配的になった。人類はマンモスやオオツノジカなど氷河時代の大型哺乳動物を狩猟し食用にしていた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新