翻訳|mercury

精選版 日本国語大辞典 「水銀」の意味・読み・例文・類語

すい‐ぎん【水銀】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「水銀」の意味・わかりやすい解説

水銀 (すいぎん)

mercury

周期表第ⅡB族に属する金属元素。常温で液体である唯一の金属。中国語で〈汞〉と書くのも液体であることに由来する。古代から知られていた金属で,前1600年ころの墓からも見いだされている。古代から金アマルガムを利用した金めっきはよく知られ,日本でも東大寺の大仏に多量の水銀を使って金めっきをした記録が残っている。水銀化合物をギリシア人は医用の軟膏に,またローマ人は顔料,化粧品に利用した。錬金術師たちは,水銀が金属に共通な絶対的存在を有すると考え,好んで水銀を元素変換の手段として用いた。

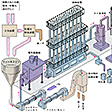

天然には,シンシャ(辰砂)HgSとしてスペイン,イタリア,旧ユーゴスラビア,アメリカ,旧ソ連,メキシコ,カナダ等各地に産する。シンシャの名称は中国湖南省辰州に産したことによる。水銀の製錬はおもにシンシャを原料とするが,他の不純物を伴い,水銀の含有量は0.2%と低い。鉱石を浮遊選鉱でわけとり,空気中で600~700℃に加熱すると水銀蒸気が蒸留されてくるので,これを凝縮器によって回収する。

HgS+O2─→Hg+SO2

性質

気相では,常温でもほとんど単原子として存在する。固相は外見金属スズのような光沢をもつ。結晶構造は六方最密充てんであるが,層間距離が短くなっているのでややひずみがある。各水銀原子は両隣2層の6個の最近接原子(原子間距離3.00Å)にとりかこまれ,また同一層内の隣接原子はそれよりやや遠い距離(3.47Å)にある。79K以下では結晶は正方晶系に変化する。常温では酸素と反応しないが,350℃で酸化物を生じ,さらに450℃では再び分解して金属水銀となる。ハロゲンや硫黄とは直接反応して,ハロゲン化物,硫化物を生成する。うすい酸には溶解しないが,濃硝酸にはよく溶けて,酸化窒素を発生する。水銀は同族の亜鉛,カドミウムと異なり,1価の化合物がかなり存在する。水銀(Ⅰ)化合物では,水銀はHg22⁺の形となっている。ハロゲン化物,硫酸塩など難溶性の塩が多い。またハロゲン化物は光に敏感で2価水銀に酸化される。水銀(Ⅱ)は多種の錯体を作る傾向が強い。とくにハロゲン,アルキル基,フェニル基などを含む化合物は重要である。水銀は多くの金属と合金を作る傾向が強く,これをアマルガムという。とくに常温で液体の合金も多く,アマルガムの名(〈軟らかい物質〉の意味)もこれに由来する。鉄は例外でアマルガムを作らないので水銀容器として鉄が使われる。

用途

水銀は多くの毒性にもかかわらず,常温で液体である等多くの独特な性質があるため,多様な用途がある。温度計,気圧計,拡散ポンプ,リレー(継電器),電池,蛍光灯,水銀灯などはすべて単体水銀が利用されている。またアマルガムを作る性質を利用して,金・銀の回収,金めっき,苛性ソーダ製造用陰極に利用されてきた。化合物は殺菌剤,殺虫剤として,また有機水銀は利尿剤,梅毒の治療薬としてもかつては使われた。

水銀中毒

水銀は単体でも化合物でも,ものによっては,消化管や皮膚,気道を通して吸収され,肝臓,腎臓,脾臓,骨などに蓄積されて水銀中毒をひき起こす。水銀中毒は無機水銀中毒と有機水銀中毒の二つに大別される。

無機水銀中毒には,金属水銀によるものと無機水銀化合物によるものとがある。前者はその蒸気を吸入することによって発症し,大部分は工場や鉱山での職業病として発生する慢性中毒である。血中水銀濃度が上昇し,振戦(震え,とくに手指),口内炎,歯肉炎,精神不安定などの症状がみられる。後者には塩化水銀(Ⅰ)(甘汞),塩化水銀(Ⅱ)(昇汞),硝酸水銀(Ⅱ)などがあり,製造過程や熱処理の過程で蒸気や粉塵を吸入して発症する。症状は金属水銀によるものに加えて,皮膚障害や腎臓障害が強い。また昇汞は消毒用に用いられるが,誤って飲んだり自・他殺に用いられると,急性中毒を起こす。広範囲な消化器粘膜損傷と腎臓障害,尿毒症がみられる。

有機水銀中毒には,メチル水銀によるものとフェニル水銀によるものなどがあり,毒性は前者のほうが強い。有機水銀中毒は1950年代までは主として職業病として発生したが,50年代から60年代にかけて,農薬として使われたため,農薬中毒として発症した。また水俣病はメチル水銀中毒である。メチル水銀などアルキル水銀による中毒では,主として神経が侵され,知覚異常,頭重,頭痛,不眠,視野狭窄,構語障害などの症状がみられる。軽症のうちは,アルキル水銀化合物との接触を断ち,適切な治療を行えば回復するが,一度進行してしまったものでは回復はむずかしい。なお,フェニル水銀など,非アルキル水銀化合物による中毒の症状は,無機水銀化合物による中毒の症状とほぼ同じである。

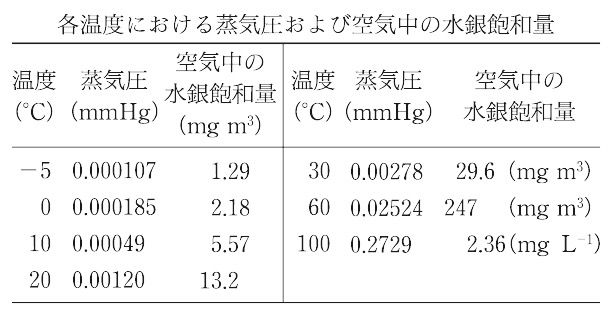

常温において,水銀蒸気で飽和した空気は1l中に約3×10⁻2mgの水銀を含む。これはアメリカで定められている最大許容濃度の約300倍である。したがって,水銀を取り扱うときは,換気を十分にし,水銀容器を密閉しておかねばならない。また水銀をこぼしたときは速やかに,また徹底的に回収する。こぼした小粒の水銀は銅板を押しつけてアマルガムにして回収するか,硫黄粉末をまぶしたり,硫黄,水酸化カルシウムを水でこねたものを塗りつけて回収する。化合物もごみ箱などに捨てずに,必ず専門の回収業者に処理を依頼する。

執筆者:水町 邦彦+後藤 佐吉

環境汚染

水銀は土壌残留性が高いため,水銀系農薬および散布用水銀消毒剤の使用は禁止されている。有機水銀化合物のうちで,メチル水銀はとくに分解しにくく,毒性も強い。海外ではメチル水銀による種子消毒作業における事故が多いが,日本では,熊本県チッソ水俣工場の廃液中に含まれていた水銀によって汚染した水俣湾の魚介類を食べた人に発生した水俣病,新潟県昭和電工鹿瀬工場の廃液中の水銀によって汚染した阿賀野川流域の魚介類摂取によって発生した新潟水俣病(阿賀野川有機水銀中毒事件)が有名である。その他,皮膚病の治療として用いられた有機水銀による中毒も知られている。

近年,乾電池の需要が高まり,生活ごみに混じって廃棄される電池中の水銀による環境汚染が問題となり,業界や自治体による水銀量の減少や分別回収が検討されるようになった。日本の主要な河川,港湾は水銀によって汚染されているところが多く,水質中の無機水銀はプランクトンなどの微生物に取り込まれてメチル化されてメチル水銀となり,食物連鎖によって魚介類中に蓄積する。水質汚濁防止法による水銀の環境基準および排水基準によれば,アルキル水銀は検出されてはならないものと定められている。

執筆者:中島 泰知

文化史

シンシャ(辰砂)は,朱砂,丹砂とも呼ばれ,〈真赭(まそほ)〉という美しい赤色を呈している。朱砂は多く母岩の割れ目に介在しており,そのうち赤色の鮮やかなものを採取して古代人は利用した。中国では殷代,ヨーロッパではギリシア時代から使われており,日本でも縄文時代の土器や土偶に塗られたほか,古墳時代には古墳の石室や石棺などに大量に利用されることもあった。《播磨国風土記》逸文に神功皇后の新羅遠征に際して爾保都比売(にほつひめ)命から赤土(あかに)をもらって桙(ほこ)や軍衣などを染めたとあり,朱砂が呪術的に使用されていたことがわかる。水銀はこの朱砂の鉱脈の表面から汗状に吹き出した自然水銀として得られるほか,朱砂を熱して水銀を気化させて得る方法がある。また奈良の大仏には金めっきするために大量の水銀アマルガムが消費されたが,〈真金吹く丹生のまそほの色に出て……〉という《万葉集》巻十四の東歌もこのめっき法をうたったものとされている。

水銀は適量を用いれば新陳代謝を促す作用をもつため,中国では丹砂から作った丹薬は不老長寿の薬として道士の秘術とされたが,一方で永遠の生命を得るべくこの延命の薬をのみすぎて死亡した皇帝や貴族も多かったらしい。日本でも,即身仏(ミイラ)の一部から水銀が検出されている。高野山は全山が水銀鉱脈の上にあり,その壇上には高野明神と丹生明神の2神が地主神としてまつられており,麓の天野にも丹生都比売(にうつひめ)神社がある。また即身仏が多く出た湯殿山の奥の院の宝前の付近からは高品位の水銀が検出され,近年まで〈ゆあか〉と称する水銀含有の聖水が売られていた。真言修験の徒も単に精神的な修行に従っていただけでなく,水銀を求めて入山し丹薬を製して服用したり,これを商って暮らしていた者もあったと思われる。

古代の朱砂の産地は,今も丹生系の地名や丹生神社として残っている。丹生神社には水銀の女神であるとされる丹生津姫がたいていまつられているが,水銀が採りつくされてしまうと水銀の神であることが忘れられ,農耕生活にとって重要な水神や雨乞いの神である罔象女(みずはのめ)や龗(おかみ)系統の神へと変貌をとげることもあった。採鉱技術が未熟な時代には朱の露出部から排水しながら坑道を深く掘りすすめることは不可能であったので,地下水位に達すると廃鉱にされ,新しい産地を求めねばならなかった。水銀採取に従った丹生氏は,こうして全国各地に水銀を求めて移動し,多数の鉱山が開発され,国内需要をみたしただけでなく,一部は中国へも輸出された。《今昔物語集》巻十七の第13話には水銀採取のようすが描かれており,また巻二十九の第36話には水銀商い(みずかねあきない)の豊かな生活が見いだせる。しかし,日本の水銀産出は鎌倉,室町と時代が下るにつれて減少していった。

室町時代以後伊勢参りの代表的な土産品となった〈伊勢白粉(いせおしろい)〉は,軽粉(塩化水銀(I)の結晶,白色の粉末)のことで,御所白粉とも呼ばれたが,顔に塗るには適さず,むしろ,しみやそばかすを取って白くする内服用の薬として利用したものと思われる。軽粉はノミ,シラミ駆除や駆梅剤(梅毒の薬)としても使われ,一部では堕胎薬ともされていたといわれる。いずれも水銀の滅菌作用を利用したものといえる。

→朱 →水銀座

執筆者:飯島 吉晴

シンボリズム

水銀は,西洋のシンボリズムのなかで重要な位置を占めている。古代神話のヘルメス(メルクリウス)と等置され,図像学的には小さな翼のついた帽子をかぶって,同じく有翼のサンダルをはき,2匹の蛇が絡み合う杖(カドゥケウス)を持った青年または少年の姿で表される。硫黄・塩と並んで水銀を物質の三原質の一つとするのは,伝統的錬金術の考え方であるが,いずれも同名の化学物質をさすというより,物質のある種の特性に振り当てられたシンボルである。水銀が硫黄(不揮発性)に対して揮発性物質を表すとされたのは,ヘルメス神がその翼を用いて神々の間を身軽に飛びまわる使者の職能をもっていたことからの連想であろう。また,この神が夢と眠りをつかさどり,霊魂を冥界に案内する導者,啓示神の役割を担うのに応じて,水銀も,錬金術の工程で物質を変容させ,これを黄金にまで導くのに重要な働きをなすと考えられた。これには,他の諸金属と結合して合金を作りやすい水銀の化学的性質が関係していると思われる。むろん,シンボルとしての水銀は,この化学的特性をはるかに超える性質を与えられ,いわば〈金属の精〉,すべて生あるものの中に潜む霊のようなものとなった。この場合,竜(ドラゴン)またはウロボロスで水銀を表すことも多い。一方,化学物質としての水銀は〈世俗の水銀〉の名で呼ばれ,シンボルとしての水銀から区別された。なお,硫黄を太陽で,水銀を月で表す一対の図像は,錬金術の汎性論的性格を示すものである。占星術では水銀は水星と等置される。錬金術のシンボル解釈では,水星が惑星中太陽に最も近く,したがって黄金と最も関係が深いから,この両領域における水銀=水星の結びつきは共通しているわけである。

執筆者:有田 忠郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「水銀」の意味・わかりやすい解説

水銀

すいぎん

mercury

周期表第12族に属し、亜鉛族元素の一つ。常温で液体である唯一の金属。

歴史

古代から知られていた重要な金属の一つで、中国、インドなどで古くから保存用その他として化合物が広く用いられており、紀元前1500年ごろのエジプトの墓中からも発見されている。辰砂(しんしゃ)HgSを焼いて水銀を取り出すことについては、前300年ごろローマのテオフラストスによって初めて確実で詳細な報告がなされており、6世紀の末ごろには金鉱石から金を抽出するのにすでに水銀が用いられたという記録がある。しかし、それよりはるかに古く、たとえばエジプトや中国、朝鮮その他の古墳の発掘品に、水銀アマルガムを用いて金めっきを行った形跡のあることがわかっており、水銀の使用が始められたのはきわめて古い時代のことであったと思われる。前漢のころの書『淮南子(えなんじ)』にはすでに「丹(たん)」の記載があり、3世紀の『博物証』には「丹砂を焼けば水銀を成す」という文章が残されている。日本でも『風土記(ふどき)』や『日本書紀』には水銀についての多くの記載が残されており、水銀採取に関係のある神社として古くからの丹生(にう)神社は各地に存在している。また、たとえば東大寺の大仏建立にはアマルガム法によるめっきが行われ、使用された錬金(ねりがね)1万0436両、水銀5万8602両という記載が残されている(『東大寺要録』)。すなわち、このときのアマルガム配合比は1対5.6である。

水銀が液体であることと、多くの金属を溶かしアマルガムをつくることは、とくに錬金術師たちに注目されていた。すなわち、水銀はすべての金属の共通成分であり、水銀の含有量を変えることで、ある金属を他の金属に変えることもできるというように考えられていた。

[中原勝儼]

命名の由来

水銀はラテン語でhydrargyrumというが、これは、ギリシア語で水を意味するhydrと銀を意味するargyrosからつくられたもので、原子記号のHgもこれからとったものである。また、ラテン語にはもう一つのmercuriumという名称があるが、これは中世ヨーロッパでは、金・銀・水銀・銅・鉄・スズ・鉛の7種を、太陽系の星、太陽・月・水星・金星・火星・木星・土星に対応させていたので、水銀は水星を意味するmercuryに関係するものとして命名されたもので、英語およびフランス語はこれからきている。中国ではきわめて古くから水銀と称しており、日本では水銀(みずがね)とよんでいた。汞(こう)は水銀と同義語である。

[中原勝儼]

存在

遊離状態ではまれにしか産しない(遊離金属は古代に多く取り出されてしまったものと考えられている)。主要鉱石は辰砂である。世界的な産地はスペインおよびアメリカで、とくにスペインのアルマデンは辰砂の産地としてローマ時代から知られている。日本では古くはかなり広く産していたが、現在ではきわめてわずか(たとえば北海道、奈良県など)に産するのみで、ほとんど輸入に頼っている。

[中原勝儼]

製法

水銀およびその鉱物は、比重が大きいので重力選鉱などで濃縮し、辰砂などの微粉を浮選によって分離する。ついで鉱石を空気中で熱し、遊離した水銀蒸気を冷却室に導いて凝縮させてつくる。

HgS+O2―→Hg+SO2

通常は不純物を多く含んでいるので、蒸留その他によって精製する。

実験室で用いられる水銀を精製するには、硫酸酸性の硫酸鉄(Ⅲ)水溶液で水銀を覆い、空気を吹き込み、不純物を酸化すると表面に浮くので、これを分離する。ついで、希硝酸または硝酸酸性硝酸水銀溶液中で繰り返し滴下して洗い、減圧蒸留する。

[中原勝儼]

性質

銀白色の金属光沢をもつ重い液体。固体ではスズ白色の金属光沢となり、展性、延性も大きく、ナイフで切断できるようになる。比重は13.5462、蒸気圧は1.20×10-3mmHg(いずれも測定温度20℃の場合)である。膨張率は大きく、しかもかなり広い温度範囲で一定である。鉄、ニッケル、コバルト、マグネシウムなどを除いた多くの金属とアマルガムをつくるので、貯蔵には普通、鉄の容器が用いられる。塩酸には溶けないが、硝酸に溶けて硝酸水銀となる。空気中では、乾燥していれば安定であるが、300℃以上では酸化水銀となり、400℃を超えると分解してふたたび水銀となる。湿った空気中では表面が酸化されて灰色の被膜を生ずる。また硫黄(いおう)とこすると、たやすく硫化水銀を生ずる。

[中原勝儼]

用途

金属の状態で、温度計、気圧計や多くの理化学器械、水銀灯、整流器、真空ポンプなどその用途は広い。工業的には食塩水の電解によるカ性ソーダ製造に用いられたことがあり(水銀による環境汚染の原因となるとして使用されなくなった)、各種薬品製造にも用いられる。そのほか農薬、火薬、歯科用アマルガムとして用いられる。

[中原勝儼]

注意

液体の水銀は、空気中に放置すると蒸気としてわずかずつ拡散する。これをわずかずつでも長期間吸入すると中毒症状を呈する。水銀の化合物にも有毒なものが多く、たとえば昇汞(しょうこう)〔塩化水銀(Ⅱ)〕は致死量0.6グラムとされており、また有機水銀による中毒は、水俣病(みなまたびょう)をはじめ公害問題として知られている。

[中原勝儼]

『喜田村正次・近藤雅臣他著『水銀』(1976・講談社)』▽『谷川健一編『金属の文化誌』(1991・三一書房)』▽『WHO著、国立水俣病研究センター訳『無機水銀』(1992・日本公衆衛生協会)』▽『西村肇・岡本達明著『水俣病の科学』(2001・日本評論社)』

化学辞典 第2版 「水銀」の解説

水銀

スイギン

mercury

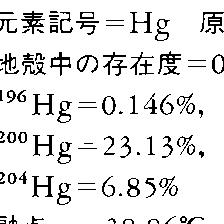

Hg.原子番号80の元素.周期表12族典型元素.原子量200.59(2).質量数196(0.15%),198(9.97%),199(16.87%),200(23.10%),201(13.18%),202(29.86%),204(6.87%)の7種の安定同位体と,171~210に及ぶ10数種の放射性同位体が知られている.元素記号Hgはラテン語のhydrargyrumからとられ,これはまた,ギリシア語のυδρ(水)+αργυρós(銀)から導かれている.宇田川榕菴は天保8年(1837年)に出版した「舎密開宗」で,これを音訳して喜度刺爾義律母(ヒードラルギーリュム)としている.

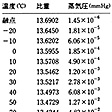

紀元前300年ごろ,すでに辰(しん)砂HgSから水銀の分離がなされている.わが国では,文武天皇2年(698年),伊勢などより辰砂が献ぜられたことが記されている.また,奈良の大仏のめっきに多量の水銀が用いられたことは有名である.天然には,液滴としても産出するが,主たる原料は辰砂である.埋蔵量1位はスペインで世界の埋蔵量の40% 弱を占めるが,環境規制の強化と需要の減退により2003年に生産を停止した.アメリカはネバダ州の鉱山が1992年に閉山,日本は世界的にも珍しい自然水銀を産出していた北海道イトムカ鉱山が1972年に閉山して,現在は生産していない.辰砂を空気中で400~600 ℃ に熱し,生じた水銀の蒸気を冷却すると凝縮する.銀白色で常温で唯一の液体金属.融点-38.842 ℃(セシウム融点28.45 ℃,ガリウム融点29.78 ℃),沸点356.58 ℃.水銀の蒸気圧は高く,温度の上昇とともに急激に増大する.水銀の蒸気を吸うと神経障害を起こす.20 ℃ の空気中の飽和量は大気汚染防止法指針値をはるかに超えている. 表面張力485.5 dyn cm-1(25 ℃ 自己蒸気).粘性率(×10-3 g cm-1 s-1)18.5(-20 ℃),16.8(0 ℃),15.5(20 ℃),13.9(50 ℃),12.1(100 ℃).定圧モル熱容量27.98 J K-1 mol-1(25 ℃).線膨張率//c軸0.470×10-4 K-1.⊥c軸0.375×10-4 K-1(-188~-79 ℃).熱伝導率8.34 W m-1 K-1(27 ℃).融解熱2.33 kJ mol-1(-39 ℃).蒸発熱58.1 kJ mol-1(357 ℃).電気抵抗率98.4×10-6 Ω cm(50 ℃).標準電極電位(Hg2+/Hg)0.85 V.第一イオン化エネルギー1006.9 kJ mol-1(10.437 eV).酸化数1,2.乾燥した空気中では酸化されないが,湿気の存在下では容易に酸化される.水に対する溶解度は0.02 mg L-1(20 ℃)で金属としていちじるしく大きい.水銀の化合物は水銀(Ⅰ)化合物Hg2X2,水銀(Ⅱ)化合物HgX2がある.硫黄およびハロゲンとは直接反応する.塩酸,希硫酸に不溶,硝酸,熱硫酸に可溶.

表面張力485.5 dyn cm-1(25 ℃ 自己蒸気).粘性率(×10-3 g cm-1 s-1)18.5(-20 ℃),16.8(0 ℃),15.5(20 ℃),13.9(50 ℃),12.1(100 ℃).定圧モル熱容量27.98 J K-1 mol-1(25 ℃).線膨張率//c軸0.470×10-4 K-1.⊥c軸0.375×10-4 K-1(-188~-79 ℃).熱伝導率8.34 W m-1 K-1(27 ℃).融解熱2.33 kJ mol-1(-39 ℃).蒸発熱58.1 kJ mol-1(357 ℃).電気抵抗率98.4×10-6 Ω cm(50 ℃).標準電極電位(Hg2+/Hg)0.85 V.第一イオン化エネルギー1006.9 kJ mol-1(10.437 eV).酸化数1,2.乾燥した空気中では酸化されないが,湿気の存在下では容易に酸化される.水に対する溶解度は0.02 mg L-1(20 ℃)で金属としていちじるしく大きい.水銀の化合物は水銀(Ⅰ)化合物Hg2X2,水銀(Ⅱ)化合物HgX2がある.硫黄およびハロゲンとは直接反応する.塩酸,希硫酸に不溶,硝酸,熱硫酸に可溶.

白金,鉄,マンガン,コバルト,ニッケルなどを除く金属を溶かしてアマルガムをつくる.わが国では,水銀の使用は水俣病の発生を契機に規制が強化され,従来最大であったカセイソーダ,塩素製造の水銀電極電解法が隔膜法,イオン交換膜電解法に切り換えられ,塩化ビニル製造用触媒としての使用もエチレン原料の製法に転換,稲作用水銀系農薬も昭和48年製造が禁止され,この方面の需要はなくなった.残っている用途は,電気機器(蛍光灯など),計量器(体温計,温度計,血圧計など),電池材料である.極力使用量を減らす努力が行われており,水銀電池は1995年末に生産が中止された.乾電池については1992年に水銀0使用が達成され,酸化銀電池などでも水銀不使用のものが商品化された.液晶ディスプレイ・バックライト用を含む蛍光灯の水銀封入量も激減した.電池や蛍光灯など水銀使用廃棄物は,2003年から資源有効利用促進法によりリサイクルが実施されており,イトムカで行われているリサイクル事業が,わが国唯一の水銀供給源となっている.EU(欧州連合)が2006年7月1日に施行した有害物質規制RoHS指令によれば,EU内で販売される電気電子機器には,水銀の含有は,小型蛍光灯など一部の例外を除いて許されない.毒物指定.水銀および水銀化合物としてPRTR法・第一種化学物質指定.経口,吸入,作業環境,生態毒性すべてクラス1,発がん性2で危険性が高い.水道法水道水質基準 水銀として0.0005 mg L-1 以下.水質汚濁法排水基準 水銀として0.005 mg L-1 以下.有害大気汚染物質指針値0.00004 mg m-3 以下.[CAS 7439-97-6][別用語参照]水銀化合物

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「水銀」の意味・わかりやすい解説

水銀【すいぎん】

→関連項目海洋汚染|海洋投棄規制条約|バーゼル条約|ヘルメス

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「水銀」の意味・わかりやすい解説

水銀

すいぎん

mercury

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「水銀」の解説

水銀

世界大百科事典(旧版)内の水銀の言及

【神田上水】より

…内田家は1770年(明和7)茂十郎の代に水元役の退役を命じられ,神田上水は幕府が直接経営することになった。水道料は水銀(みずぎん)と呼ばれ,武家方からは石高割で,町方からは間口割で徴収した。内田茂十郎は,1732年(享保17)から同家が水銀を徴収するようになったと称しているが,茂十郎が水元役を退役してからは江戸城御金蔵納めになった。…

【上水道】より

…上水の保護と確保のために水源や上水道の開きょ部分では,どこでもきびしい取締りを行い,ことに水を汚すことと,上水をかってに引くことはかたく禁じられていた。上水の使用料については,江戸では早くから水銀(みずぎん)と称して武家方,町方から水道料を徴収し,その経営にあてていた。【伊藤 好一】

[近代上水道の誕生]

日本の近世都市の水道は,江戸時代を通じて(一部の都市では昭和初期まで)都市への飲用水と消火用水の供給施設として十分に機能していた。…

【ヤマアイ】より

…亜熱帯~暖温帯の木陰に群生するトウダイグサ科の常緑多年草(イラスト)。本州~沖縄,中国,朝鮮,台湾,インドシナに分布する。太平洋側の北限は関東地方だが,日本海側では青森県まで北上する。白い地下茎が長くはい,栄養繁殖を行う。茎は直立し,高さ30~50cm。葉は対生し,長楕円披針形~卵状楕円形で,鋸歯があり,葉身は長さ10cm内外。濃緑色を呈し,質は薄く,粗毛がある。雌雄異株。3~5月ころ,葉腋(ようえき)に穂状花序をつけ,緑色の小さな単性花が数個ずつ集まってつく。…

【硫黄】より

…近代において日本はアメリカに次いでイタリアとともに世界の硫黄主産地で,古来の九重山,硫黄島のほか,岩手県松尾鉱山,北海道幌別鉱山などが主産地となった。【小葉田 淳】

[シンボリズム]

錬金術の体系の中に,古代ギリシア以来の四大(地,水,火,風),四つの質(冷,熱,乾,湿)と並んで,硫黄,水銀,塩の〈三原質〉を取り入れるのは,遠くアラビアの錬金術師ゲーベル(ジャービル・ブン・ハイヤーン)に始まり,R.ベーコン,B.ウァレンティヌスらに継承されたが,この三分法を普及させたのはパラケルススである。三つとも,同名の化学物質をさすというより,物質のある種の特性を表す象徴的用語として,錬金術のシンボリズムに組み込まれた。…

【伊勢国】より

…町自治体の中には信長配下によって一時占領されたところもあった。 最後に中世における伊勢の産業としては伊勢湾の水産,沿岸の製塩,鎌倉末期より盛んな伊勢茶のほか,とくに著名なものとして多気郡丹生(にう)の水銀と射和(いざわ)の白粉があげられる。水銀は〈みずがね〉として古来有名で,すでに713年(和銅6)伊勢水銀が献じられたことが記録に残っている。…

【液体温度計】より

…容器をガラスで作ったものは,古く17世紀に試作されたのち,さまざまに改良,変形されてきたが,今日もガラス製温度計,またはガラス温度計の名のもとに広く利用されている。また,感温液としてアルコール類(実は,多くの場合石油),または水銀を用いたものが広く普及しているので,それぞれアルコール温度計,水銀温度計と呼ばれる。

[構造]

ガラス製温度計の構造は,単一の肉厚の管で作られたもの(棒状)と毛細管と目盛板とを支持用の管の中に納めたもの(二重管)とに大別される(図1)ほか,簡便な板付温度計,工業計測用の保護枠入温度計などの個別的な呼名で分類されることもある。…

【海洋汚染】より

…油は時間の経過とともに海水を含み,海底に沈積する一方,廃油ボールを形成して海面に漂う。(2)重金属汚染 沿岸に放出された工場廃液中の有機水銀が原因となって,水俣病(みなまたびよう)の惨事が九州の水俣湾の周辺で続出したことはよく知られている。一般に,海水中に含まれている水銀などの重金属類は,プランクトンを経て魚に摂取されていく間に,その濃度が高くなるものが多い。…

【塩】より

…また少量であったが金の精錬,ガラスの製造,治療剤にも用いられ,ときには油灯の炎を黄色にし,もっと明るい快適な照明を行うために使用され,またその防腐性を利用してミイラをつくるときにも死体を塩水に浸していた。【加茂 儀一】

[塩の象徴]

錬金術における硫黄・水銀・塩の〈三原質〉のうち,塩は硫黄と水銀の中間項として,両者を媒介する運動と考えられ,それを通じて水銀(質料)が硫黄(形相)に結びつくとされる。そのため,硫黄を王,水銀を王妃で表す婚姻図において,塩を僧侶の姿で描き,両者を結びつける役割をもつことを示す場合もあった(B.ウァレンティヌス《哲学の十二の鍵》)。…

【四大】より

…このようにして中世ヨーロッパの錬金術は12世紀からおよそ17世紀まで陰に陽に栄えることになった。しかしその際,四元素よりも変成の妙を発揮する水銀が物質変換の中心的存在となった。また物質それ自体は生物と同様に増成するという観点から,男性的原理と女性的原理の拮抗・融和によって物質の変化をとらえるという考えが定着し,水銀が女性原理を,硫黄が男性原理を代表するという硫黄―水銀の原素論がアラビア世界を通じて登場した。…

【水銀座】より

…中世,伊勢国飯高郡丹生(現,三重県多気郡勢和村)産出水銀の特権的な取引に従事した商人団。水銀とその原鉱辰砂は医薬品用,顔料白粉原料等として用途が広く,すでに文武・元明天皇のころから伊勢産水銀の貢納が行われていた。…

【月】より

…一般に,月は太陽の能動性を受けいれてはらむ多産な受動性を表すとされるが,錬金術でも月は女性的原理を表す。男性的原理としての太陽が,硫黄,不揮発性物質,熱,乾を象徴するのと対照的に,月は水銀,揮発性物質,冷,湿を象徴するのである。物質の結合と変容が,王=太陽=硫黄と,王妃=月=水銀との婚姻・交合の図で表されたのは,この合一から生ずる両性具有的物質が探求されたことを示している。…

【土星】より

…錬金術のシンボル解釈では,土星=サトゥルヌスは鉛に相当する。錬金工程で,水銀に鉛を作用させてその揮発性を押さえ,凝固させる必要があるとされるが,この場合サトゥルヌスの鎌は,水銀=ヘルメス(メルクリウス)の軽快な足をなぎ払うものという意味を帯びるわけである。これが明示的な意味であるが,暗示的には,土星は準備過程にある〈第一質料〉が示す黒色を表し,いわゆる〈黒化(ニグレド)〉の過程に相当する。…

※「水銀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新