精選版 日本国語大辞典 「比」の意味・読み・例文・類語

ひ【比】

ひ‐・する【比】

ひ‐・す【比】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

二つの数,または量a,bについて,aがbの何倍かという視点で比較するとき,それをaとbとの比といい,記号a:bで表し,a対b(またはaのbに対する比)と読む。b≠0のときは, がその何倍かを表すので,

がその何倍かを表すので, をこの比a:bの比の値という。比の値が等しい二つの比は同じと考える。比a:bにおいて,aを比の前項,bを後項という。比を考えるとき,(基準となる)後項は0でない場合が多いが,後項が0となっても,前項が0でない場合については比を考える。しかし,a=b=0となる場合(つまり0:0)は考えない。

をこの比a:bの比の値という。比の値が等しい二つの比は同じと考える。比a:bにおいて,aを比の前項,bを後項という。比を考えるとき,(基準となる)後項は0でない場合が多いが,後項が0となっても,前項が0でない場合については比を考える。しかし,a=b=0となる場合(つまり0:0)は考えない。

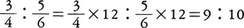

比の両項に0でない同じ数を掛けても,両項を0でない同じ数で割っても,その比(および比の値)はかわらない。そこで,比が与えられたとき,適当な数c(≠0)をとり,cを両項に掛けたり,cで両項を割ったりして,比を簡単な形に書き換えることができることがある。たとえば, の両項に,分母の最小公倍数12を掛ければ,

の両項に,分母の最小公倍数12を掛ければ, となる。

となる。

執筆者:西村 純一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

数a、bについて、a=rbすなわちa/b=rであるとき、rをaのbに対する比または比の値といい、a:b(「a対b」と読む)とも書く。a、bはそれぞれ、この比の前項、後項とよばれる。これを入れ換えた比b:aをもとの比の反比または逆比という。以上の定義に従えば、ある比とその反比が意味をもつためにはa≠0,b≠0でなければならない。なお、割合は比の値を表す日常用語である。

二つの量A、Bを比較する場合も、BがAのr倍であることを、BのAを基準とする比または比の値がrであるという。とくに、Aを単位量とすれば、rはBの大きさを表す数になる。同種の量の比の値を比率といい、これを小数で表したものを歩合という。これを、100分の1、1000分の1、100万分の1を単位として表したものをそれぞれ百分率、千分率、百万分率といい、単位名としてはパーセント(%)、パーミル(‰)、ピーピーエム(ppm)が用いられる。日本では10分の1、100分の1、1000分の1をそれぞれ割、分、厘とよぶことも行われている。これが狭い意味での歩合である。異種の量の間でも比を考えることができる。速さ(m/秒など)、密度(g/cm3など)がそれである。

[植竹恒男]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

…このように包括的な〈音楽〉の概念は,ヨーロッパ中世においては崩壊し,それに代わって思弁的な学として〈自由七科septem artes liberales〉の中に位置づけられる〈音楽〉と演奏行為を前提として実際に鳴り響く実践的な〈音楽〉の概念が生まれたが,後者は中世からルネサンスにかけてのポリフォニー音楽の発展につれて,しだいにリズム理論,音程理論などを内部に含む精緻な音の構築物へと進化した。これらの実践的な音楽とその理論がギリシア古代から一貫して受け継いだのは,音楽的な構築の基礎を合理的に整除できる関係(ラティオratio)と数的比例(プロポルティオproportio)に求める考え方である。合理的に割り切れることと数的比例を重んじるこの精神は,古代中国の音律理論にも見られるところであるが,これをリズム理論,音程とハーモニーの理論,楽節・楽段の構造その他,部分と全体の照応するほとんどすべての関係に及ぼして,精緻な音の構築物を作ろうとするところに西欧的な〈作曲composition〉の特色があった。…

…株価を1株当り年間税引利益金で除したもので,株価が〈1株当り利益〉EPS(earnings per shareの略)の何倍に買われているかを示す指標(単位は〈倍〉)。PERあるいは単に略して〈レシオratio〉という呼称のほうが一般的である。1920年代のアメリカで生まれた株価評価の考え方であり,今日まで主流を占めて使用されている。株式投資の採算は従来,株主配当すなわち利回りを基本としてきたが,企業基盤の確立,高度経済成長時代での投資活発化を背景に,企業の収益力,安定性に加え成長性を重視する傾向が強くなり,58年前後の,いわゆる利回り革命前後より普及が始まり,今日では株価評価上,最も代表的な指標となっている。…

…ドイツ語のVernunftには1870年西周が〈智〉,85年に有賀長雄が〈理〉〈道理〉,96年には清野勉が〈理性〉を当てた。ラテン語のratioは明治30年代に桑木厳翼が〈理性〉と訳し,ギリシア語のnousは1881年の〈万有叡智〉,明治30年代の〈心霊〉の訳語のあと,明治40年代の末に〈理性〉と訳された。なおrationalの訳は1881年以来〈合理的〉である。…

※「比」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新