精選版 日本国語大辞典 「武者小路千家」の意味・読み・例文・類語

むしゃのこうじ‐せんけ ムシャのこうぢ‥【武者小路千家】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「武者小路千家」の意味・わかりやすい解説

武者小路千家

むしゃのこうじせんけ

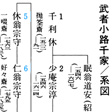

茶道の流派。表千家、裏千家とともに三千家の一つ。千宗旦(せんのそうたん)の二男千(一翁(いちおう))宗守(そうしゅ)(1593―1675)が官休庵(かんきゅうあん)をおこしたことによって始まる。1世一翁宗守は早くに家を出て、塗師(ぬし)吉文字屋与三右衛門(きちもんじやよざえもん)の養子となり、甚右衛門(じんえもん)を名のって家業を守っていた。号は参禅の師大徳寺芳春院の玉舟和尚(ぎょくしゅうおしょう)より授かっている。後年、家業を娘婿(むすめむこ)の中村宗哲(そうてつ)に譲り、武者小路小川(京都市上京(かみぎょう)区)に官休庵を建てて千家に復するとともに、高松藩松平家の茶頭役(さどうやく)としても出仕した。2世文叔宗守(ぶんしゅくそうしゅ)(1658―1708)は一翁の子。18歳で家業を継ぐ。近衛予楽院(このえよらくいん)の「茶杓箪笥(ちゃしゃくたんす)」に文叔の極(きわ)め(鑑定)が数本あるところから、近衛家への出入りが考えられる。高松藩へも出仕し、以後同家の代々は高松藩への出仕を続ける。3世真伯宗守(しんぱくそうしゅ)(1693―1745)は文叔の子で、静々斎(せいせいさい)、静斎と称する。50歳で50個の手造り茶碗(ちゃわん)をつくったり、伝来の利休(りきゅう)七種茶碗「木守(きまもり)」を写して、本歌(ほんか)を松平侯へ献上している。4世堅叟宗守(けんそうそうしゅ)(1725―1782)は九条家の家臣の出で、真伯の養子。直斎(じきさい)と称す。邸内に「一方庵(いっぽうあん)」「弘道庵(こうどうあん)」の茶席を好む。5世休翁宗守(きゅうおうそうしゅ)(1763―1838)は川越兵庫頭(かわごえひょうごのかみ)の子で堅叟の養子、一啜斎(いっとつさい)と号す。6世仁翁宗守(にんおうそうしゅ)(1795―1835)は裏千家認得斎(にんとくさい)宗室の三男、好々斎(こうこうさい)と称した。7世以心斎(いしんさい)宗守(1830―1891)は表千家吸江斎宗左(きゅうこうさいそうさ)の弟。全道(ぜんどう)と号す。8世一指斎(いっしさい)宗守(1848―1898)は宗左の二男。一叟(いっそう)と号す。9世聴松宗守(ちょうしょうそうしゅ)(1889―1953)は久田宗悦(ひさだそうえつ)の二男。愈好斎(ゆこうさい)と号す。10世有隣斎(うりんさい)宗守(1913―1999)は愈好斎の養子。徳翁(とくおう)と号す。11世不徹斎(ふてっさい)宗守(1945― )は当代。

[筒井紘一]

『千宗守著『雪間の草』(1991・婦人画報社)』

山川 日本史小辞典 改訂新版 「武者小路千家」の解説

武者小路千家

むしゃのこうじせんけ

江戸初期に成立した茶道三千家(さんせんけ)の一つ。千利休の孫宗旦(そうたん)の次男一翁宗守(いちおうそうしゅ)を開祖とする。他家に入っていた宗守が,表裏両千家に遅れて京都武者小路に官休庵を建て,千家に復したことに始まる。宗守は高松藩松平家茶頭(さどう)にもなり,以後代々同家に出仕。5世一啜斎(いっとつさい)宗守の頃を最盛期とし,一時衰退したが9世愈好斎(ゆこうさい)のときに再盛。現11世不徹斎宗守に継ぐ。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「武者小路千家」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の武者小路千家の言及

【官休庵】より

…武者小路千家を代表する茶室。初代一翁宗守が高松藩茶頭(ちやどう)を辞した1667年(寛文7)に造立したと伝えられ,席名は〈仕官を休む〉という意を含んでいる。…

※「武者小路千家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新